Charles Baudelaire nació en 1821, murió en 1867, y en 1857 —entre viajes al notario Ancelle, que administraba su dinero, y la casa de empeños para rescatar “lo más necesario: un par de pantalones”— publicó esta brazada de “flores enfermas”, que no tardarían en pasar por la poda sanitaria de los procesos judiciales. Faltaban todavía muchos años para que París se acostumbrase a la ruptura ocasionada por la descarga de aquel “rayo macabro”, a convivir con los monstruos que habían brotado de la brecha psíquica que acababa de abrirse en el tejido de la historia. Las formas, aparentemente, no habían sufrido ninguna alteración. Seguían manteniéndose en pie los viejos edificios —cuartetos, sonetos, serventesios— en el reino de la poesía. Era, sin embargo, una vibración distinta, un “estremecimiento nuevo” —el hallazgo de extraños vestigios de un “imperio escondido” en los intersticios de la vida física—, lo que turbó el sentido de lo familiar del francés “hecho para la uniformidad”, y, con ello, el espíritu de toda una época. La música romántica, en pocas palabras, se había “roto en el techo”. Bajo el agitado cielo del romanticismo, en aquel vasto connubio de castillos en ruinas donde los lugares de poder ya habían sido polarizados y conquistados, donde el cetro de la poesía pertenecía a Hugo y el de la crítica a Sainte-Beuve (quien, dicho sea de paso, hizo lo posible por mantener a distancia a aquel inquietante sujeto que había levantado sus dominios “más allá de los confines del romanticismo conocido”), Baudelaire, que fue poeta y crítico, había “elegido la verticalidad”. Por esa grieta en el cielo del arte ascenderán más tarde Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, y buena parte de la mejor literatura de los siglos posteriores.

Baudelaire también fue traductor. Laforgue opinaba que Baudelaire fue el primer introductor en Europa de la “desmesura americana”, y que esa inoculación, con la que nos encontramos constantemente en Las flores del mal, la había llevado a cabo “a través de Poe”.

Lo que me da pie a decir una o dos cosas acerca de este difícil (y no del todo bien entendido) arte.

II

El traductor —y con ello me estoy refiriendo al traductor creativo, no al jinete gregario a diez céntimos la palabra— tiene ante sí una labor tan valiente como ingrata: trasladar a su idioma aquello que ha sido concebido siguiendo los juegos y ondulaciones de una música muy distinta conlleva inevitablemente fracasar en el fondo o fracasar en la forma; y, pese a todo, tiene el arrojo de montar su caballo, y adentrarse en la compleja selva de los símbolos, y plasmar sus propias figuras en el aire. Esta diferencia entre las figuras ideadas según una tonalidad y un color especiales —siguiendo un muy preciso molde métrico— y las que a duras penas imita el traductor, por elástica que sea su montura, es la trama sobre la que durante siglos se han ido tejiendo las distintas teorías entorno a lo que es, o debería ser, el arte de la traducción: pero podríamos seguir discutiendo las ventajas de la traducción literal, parafrástica o constructiva tantos siglos más como el planeta nos aguante y, aunque exista un solo ser humano interesado en transformar a los símbolos que le son familiares los juegos métricos de otro ser humano, estoy seguro de que habrá cuando menos dos ideas muy distintas acerca de cómo debería llevarse a cabo esa transformación.

Una postura radical acerca de lo inútil, e incluso ilegítima, que es toda traducción la encontramos en Thomas Bernhard, para quien el traductor fabrica no ya versiones sino parodias. Aquí ni siquiera se tienen en cuenta los aspectos interpretativos que en la teoría musical, por ejemplo, constituyen una característica sustancial en la ejecución de una partitura, y que en la práctica el oído percibe como una corriente discursiva y una temperatura emocional muy diferentes —y en ocasiones prácticamente contrarias— en función de quién sea el director o el intérprete. Esta visión del traductor no ya como un traidor, sino como un suplantador (el involuntario papel de Pierre Menard en el relato de Borges), nace de la idea de que una obra literaria es mucho más que un artefacto narrativo, y el asunto, algo tan importante como la sucesión de palabras en que ha cristalizado; y por la dirección en que bascula esta especie de angustia que se arremolina en mi interior cuando pienso en las palabras de Bernhard, reconozco que tiendo a estar bastante de acuerdo con él. En el rincón opuesto podría situar a Stéphane Mallarmé. Lejos de limitarse a traducir el Manual of Mithology de George W. Cox (dirigido a estudiantes de secundaria), Mallarmé se dedicó a interceptar significados mediante pequeñas pero temerarias correcciones, como si se supiese dueño de una autoridad que va más allá de la mera traslación, como si entendiese que, allí donde no se le ha otorgado más que un valor nominal a la palabra, el traductor no sólo está en el derecho sino también en la obligación de restaurarle su poder, cuando no de utilizar el texto como un tapiz sobre el que proyectar la sombra de sus propias ideas. Descortezamiento de lo que no había sido del todo dicho, acto de liberación, auténtica labor de transformación del texto escrito: sea lo que sea, es una maravillosa forma de manipulación que sin embargo ha estado presente en la literatura desde el centón al posmodernismo, y con la que, una vez más, a mí sólo me cabe estar de acuerdo.

En un lugar intermedio situaría a Nabokov, e intermedio no porque su posición sea más tolerante —que no lo es— sino porque a lo largo de su obra ha militado en las tres causas teóricas de lo que debe ser una traducción literaria tanto como se ha visto en el lugar del traducido y traicionado. En ese adictivo compendio de cartas titulado Selected Letters: 1940-1977 (Houghton Mifflin Harcourt, 1989), editado por su hijo Dmitri y Matthew J. Bruccoli, hay un pasaje en el que uno se estremece de placer al ver a Nabokov cargando contra un pasmado editor sueco por los errores que ha encontrado en su traducción (“tender pale areolas convertidas en sidenglansande om-givingen, ¡qué terrible tontería!”), y más de uno en donde se lamenta “de las barbaridades que estarán cometiéndose en todos esos idiomas que no conozco” (el sueco, por cierto, era uno de ellos: fueron unos amigos quienes le señalaron las decenas de inexactitudes que aparecían en las galeradas enviadas temblorosamente por el editor Bjorkman.) Pero, al margen de las ocasiones en que tuvo que defender sus obras del galope de los bárbaros, existieron otras en que Nabokov se vio en la posición del que vela por trasponer a otra lengua la magia de las palabras ajenas. Tradujo al ruso Alicia en el país de las maravillas, en inglés a Pushkin, Lermontov, Tuytchev… y a Vladimir Sirin, en lo que probablemente supuso un mayor desafío; y luego, como Sirin, a Nabokov, para acercar Lolita a los lectores rusos. Realizó traducciones parafrásticas, constructivas, literales, para decantarse finalmente por esta última categoría, en el “monstruoso empeño” que supuso la traducción (nada menos que en cuatro volúmenes, con notas, comentarios, comentarios a las notas y comentarios a los comentarios) de esa encantadora novela en verso titulada Eugene Onegin, de Alexander Pushkin.

La traducción literal supone una expresa renuncia a elementos tan importantes de la obra literaria como son el ritmo y la rima: y digo “obra literaria” y no poema porque opino, como Mallarmé, que “siempre que existe un esfuerzo de estilo existe versificación”, y yo sólo me preocupo por esfuerzos de estilo. Eso no quiere decir que la obra literalmente traducida pierda en musicalidad; la encontramos en raptos, en rincones muchas veces insólitos, en lugares donde no se la espera, si bien generalmente sin la intervención deliberada del traductor: estas palabras suenan así y es cuestión de suerte que la absoluta literalidad rinda un hexámetro o un dáctilo al lector sobresaltado por la sorpresa del ritmo. Pero, fuera de esa música particular, la música original, aquella con la que el feliz jinete ha logrado domar al salvaje metro, no se escucha por ninguna parte: acento, entonación, resonancias o ecos desaparecen por completo en el nuevo panorama de la obra traducida, aunque en nuestra condición de atentos y ateridos visitantes descubrimos la huidiza corriente de otras entonaciones y otros ecos, que, sin embargo, para nuestra manera de conquistar un espacio guardan con la obra original la misma relación que une el lugar recordado con el lugar soñado, el caballo dibujado con el unicornio de fantasía. Por eso resulta tan tentador saltar de la literalidad a la paráfrasis… y, de hecho, el propio Nabokov, un año después de ver publicada esa hazaña que es su versión inglesa de Eugene Onegin (“una trasposición del ruso de Pushkin a mi inglés”, aclaración importante), se deja llevar por la tentación e incluye en el prólogo a Desesperación (1965) la traducción de un breve poema de Pushkin donde mantiene fielmente la medida y la rima.

Hablando de caballos y unicornios, me gustaría hacer un pequeño alto en la teoría para que leáis el poema siguiente —uno de los más encantadores de Robert Frost, escrito en New Hampshire (1923)— tanto en su forma de cristalizado unicornio como en el mortal caballito de su refractación. Como siempre digo en estos casos, os pido que leáis atentamente pero, sobre todo, leáis con el oído:

Stopping By Woods on a Snowy Evening Alto en el Bosque una Noche con Nieve

Whose woods these are I think I know. De quién son estos bosques tengo idea.

His house is in the village though; Su casa sin embargo está en la aldea;

He will not see me stopping here Ignora que en sus bosques he hecho un alto

To watch his woods fill up with snow. Por ver cómo la nieve los blanquea.

My little horse must think it queer Mi caballito ha de entender lo extraño

To stop without a farmhouse near De haber parado en pagos tan lejanos

Between the woods and frozen lake Entre estos bosques y un lago de hielo

The darkest evening of the year. La noche más oscura en todo el año.

He gives his harness bells a shake Sacude las campanas de su arreo

To ask if there is some mistake. Para saber si hay un error en ello.

The only other sound’s the sweep Sólo se escucha eso y el batir

Of easy wind and downy flake. De los sedosos copos y del viento.

The woods are lovely, dark and deep. El bosque es muy espeso, bello y gris.

But I have promises to keep, Pero aún tengo promesas que cumplir,

And miles to go before I sleep, Y muchas millas antes de dormir,

And miles to go before I sleep. Y muchas millas antes de dormir.

Esto es un ejemplo de casi perfecta quiralidad —lo que Nabokov llama una “muy especial conjunción de estrellas en el firmamento del poema”— y de paráfrasis imperfecta, que es la enfermedad de nacimiento de todas las paráfrasis. Por más que se consiga mantener el efecto hipnótico de la rima encadenada (AABA, BBCB, CCDC, DDDD), aunque sea haciendo desaparecer una granja y sustituyendo “barrer” por “batir”, y estirando los bordes de este agradecido verbo hasta el máximo de generosidad que permiten tres o cuatro de sus acepciones, lo cierto es que toda esa tersura narrativa del poema, ese efecto como de ralentizamiento ante dos bosques, el metafísico y el real, que producen sus sílabas acentuadas, se pierde cuando el octosílabo original se ve obligado a convertirse en un sobrio y solemne endecasílabo. Comparando traducción y traicionado, la sensación que se obtiene de su lectura es que, mientras en la versión original resuena el optimismo de una vida todavía por vivir ante la muerte, mi traducción arrastra un resignado fatalismo que hace pensar si la muerte no estará rondando demasiado cerca. Optimismo y fatalismo que vemos también en el orden con que ambos poemas nos presentan el bosque: en el original de Frost, antes que oscuro es encantador; en mi versión es muy espeso, antes que bello. La paráfrasis, por una cuestión de superposición y transparencia, es también reinterpretación: tendría que preguntarme si es que yo soy más pesimista que Frost o si mi lengua materna —mucho menos maleable que el idioma inglés— se toma las cosas demasiado en serio.

Para terminar con los caballos: “Pushkin comparaba a los traductores con caballos que eran reemplazados en las postas de la civilización. La mayor recompensa que se me ocurre es que los estudiantes empleen mi obra como un pony.” Frase que describe no ya lo que debe ser la tarea del traductor frente a la obra original (algo que, a fin de cuentas, se da por sentado) sino la auténtica labor del lector frente a la obra del traductor: mantengamos el paso tranquilo, nos ruega Nabokov; no precipitemos la marcha. Esto es lo menos que podemos hacer cuando nos encontramos ante un buen libro, pero quizá con mayor razón cuando el libro se desdobla en dos cauces distintos de forma y significado y cada uno de ellos nos reclama desde las vibrantes cuerdas de su propia melodía.

III

Teniendo en cuenta que no existen traducciones perfectas, ¿qué es entonces lo que leemos, cuando leemos una traducción? Las líneas de la nieve, que recubren la forma de las cosas cristalizadas en el escenario del poema, en el caso de encontrarnos ante una bien esculpida paráfrasis; o bien esas mismas cosas media estación más tarde, congeladas bajo el manto de prismas del translúcido hielo y distribuidas de otra manera, incapaces de proyectar su hechizo original salvo en casuales destellos, en irisaciones de la luz, cuando se trata de una traducción literal: lo más parecido que existe a que alguien trocee, por ejemplo, La libertad guiando al pueblo o Los fusilamientos del tres de mayo y alinee sus pobres recortes bajo una superficie de cristal, jugando a construir de un modo distinto el mismo cuadro. Pero incluso en los (aparentemente) felices momentos en que el traductor logra encorsetar un pasaje de su traducción en el esquema rítmico original, incluso si encadena alegremente una prodigiosa sucesión de rimas, ¿dónde queda la sonoridad de las palabras? Souvenir no se parece en nada a “recuerdo”. Ni siquiera infâme se parece a “infame”. Como tampoco —ya puestos— la négresse que aparece al comienzo de la decimoprimera estrofa de Le cygne se parecerá en algo a la femme de couleur por la que, tarde o temprano, la reemplazará el cretino mesías de la corrección política… si es que ese siervo de la tiranía, por más envuelto que se crea en la bandera multicolor de todas las libertades, no lo ha hecho ya, en alguna parte.

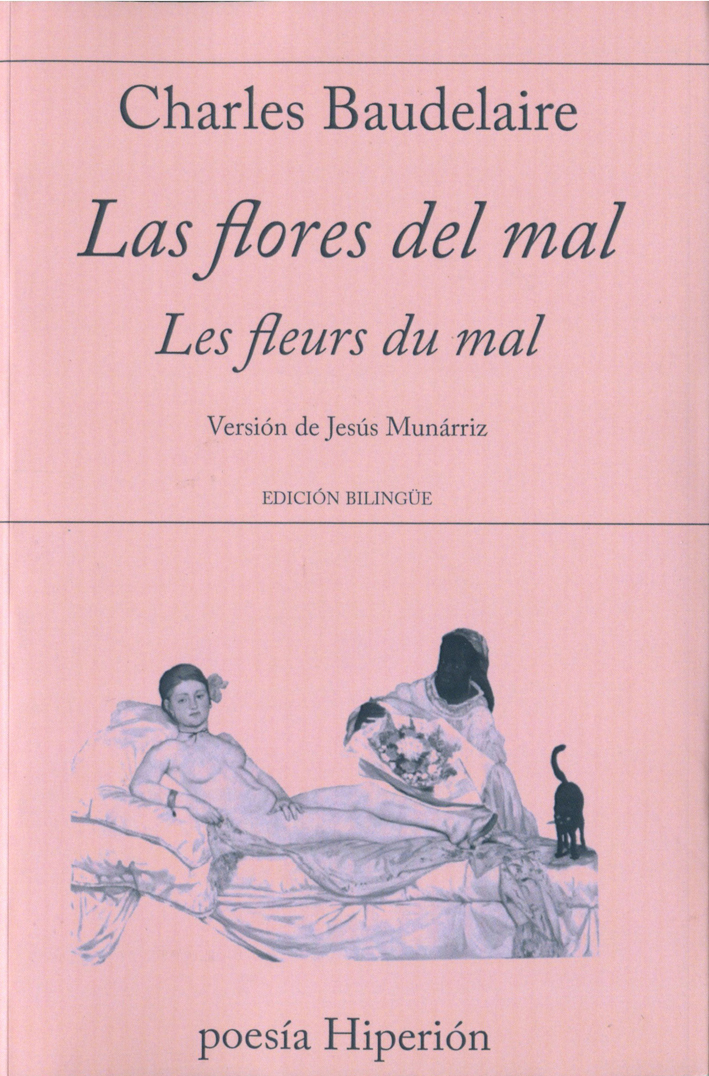

Todo cuanto de verdad hay en el arte reside en las maravillosas correspondencias entre fondo y forma, entre la idea que subyace bajo un elección muy particular de ritmos y sonidos y las ondulaciones con que esa idea penetra en nuestros sentidos, en nuestro bien defendido castillo psíquico: y tengamos en cuenta que en la literatura considerada como una de las bellas artes (con lo cual dejaremos de lado todas esas obras a la venta en su supermercado favorito), la única manera de conquistar la verdad del fondo pasa por sumergirse animosamente en las ondas de la forma. Baudelaire sólo es Baudelaire en francés, en pocas palabras, y creo que ese es el motivo por el que Jesús Munárriz, su traductor al español en esta edición bilingüe que publica Hiperión, insiste en describir sencillamente su trabajo, ya desde la propia cubierta, como una versión. Este alejarse del concepto convencionalmente aceptado de traducción no creo que sea fruto exclusivo de la necesidad de definirse formalmente sino una prueba de humildad —después de sesenta años traduciendo poesía— ante el misterio del arte y la verdad de la palabra cristalizada en el tiempo. Humildad, también, ante el lector: no de otra manera pienso yo que cabe explicar su invitación a que éste compare “la versión española con la escrita por el poeta” y se plantee “la idoneidad de las variaciones [en espíritu y sentido] cuando las hay”. Palabras en las que, por cierto, me parece que oigo resonar la idea (idea que espero no ser el único en sostener) de que la traducción de una obra literaria es un trabajo siempre en marcha, que va ganando en anonimato a medida que adopta las inteligentes variantes de inteligentes traductores a lo largo del tiempo y cuya meta es —nada menos— acercar un poco más cada palabra, cada huidiza sílaba, a esa mágica fuente de luz que, sin embargo, ninguna traducción podrá nunca conquistar.

Dentro de los límites que supone la elección de la traducción parafrástica —escogida por Jesús Munárriz para su versión de Las flores del mal—, resulta un regalo para el oído encontrarnos con acentos y corrientes de forma que por momentos nos transportan a los oscuros reinos del poema original. Esta peculiar afinación, en especial para los tonos más sombríos, es algo que se me reveló como una de las más destacadas cualidades del traductor cuando leí hace un tiempo su versión de Hiperión, de Hölderlin; y aunque en esto la técnica ocupa siempre un lugar muy importante, la forma en que están resueltas muchas armonías tiene menos que ver con las pequeñas astucias del traductor experimentado que con la pericia natural que anida juguetonamente en las espirales del oído interno. Pienso sobre todo en los sonetos, y en especial en Tristezas de la luna o el que es uno de mis favoritos —tanto de Baudelaire como de esta edición—, Semper Eadem, que Jesús Munárriz ha traducido así:

“¿Por qué tienes, decías, esa extraña tristeza

que sube como el mar por la roca desnuda?”

Si nuestro corazón ha hecho ya su vendimia,

vivir es un dolor; secreto bien sabido.

Un dolor muy sencillo y nada misterioso,

y, como tu alegría, notorio para todos.

¡Deja pues de buscar, adorable curiosa,

y aunque sea tu voz tan dulce, cállate!

¡Sí, cállate, ignorante! ¡Alma siempre encantada!

¡Boca de risa niña! Más aún que la vida,

la muerte nos sujeta con sus lazos sutiles.

¡Deja que una mentira mi corazón embriague,

que se hunda en tus ojos como en un bello sueño,

y que a la sombra de tus pestañas se adormezca!

Apenas hace falta acercar el oído a la vía del metro para escuchar la llegada del tren nocturno, la cosechadora de almas, en los recovecos de este diálogo entre el melancólico poeta y una alegre jovencita. Toda la experiencia, toda la desdicha de una vida, está recogida en esa oscilante cadencia: alejandrina en la versión de Jesús Munárriz, en la periferia del endecasílabo en el original de Baudelaire. Creo que se trata de un maravilloso ejemplo de traducción inspirada y que, al mismo tiempo, en su proximidad a la máxima perfección que cabe lograr a un poema traducido, constituye uno de esos ocasionales espacios para el juego que lectores como yo no pueden dejar pasar. Con permiso de Jesús Munárriz, y para ilustrar mi idea de la traducción como arte móvil, me gustaría ofrecer una variante para el primer verso, ese D’où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange, que yo hubiera traducido casi literalmente por De dónde te viene, dices, esa tristeza extraña —para que el montant con el que comienza el verso siguiente haga sentir sutilmente al lector que ese movimiento interior (el de una tristeza que sube, “como el mar por la roca desnuda”) procede de algún misterioso lugar del ser, cuyo centro está en el où del primer verso—, y después tres variantes más y una pequeña licencia en el último terceto:

Permite que mi alma se embriague de un engaño,

Se sumerja en tus ojos como en un bello sueño

Y duerma largamente a la sombra de tus párpados,

Licencia consistente en a) convertir el corazón en alma (¿y practicar la misma transformación, entonces, en el tercer verso? ¿Llamar a la jovencita en el noveno “corazón encantado”?), y b) alargar una sílaba el verso que cierra el soneto a fin de mantener el ritmo y crear una correspondencia de forma con el “largamente” del sueño del alma (el alargamiento, en cualquier caso, será nominal y vagamente auditivo, al tratarse de un verso acabado en esdrújula). Espero, dicho sea de paso, que con este pequeño ejercicio de lo que considero una aproximación a la fuente luminosa del poema —y con ello a “los gérmenes de la claridad”, como los describía Nerval— no se entienda que he querido hacer alguna enmienda a la versión de Jesús Munárriz, o que sugiera que mi variante es mejor que su jugada: por el contrario, mi intención es demostrar que, entre tantos libros traducidos torpemente, e incluso algunos de manera realmente estúpida, todavía existen autores —leed, por favor, la encantadora notita final que acompaña a la traducción—capaces de dedicar seis décadas a construir un maravilloso tablero para que nosotros, agradecidos lectores, podamos desplazar las piezas a nuestro gusto. Conviene recordar que las lenguas de origen y destino en una traducción pueden ser las socorridas lenguas humanas con que nos expresamos nosotros, los mortales: pero la lengua materna de todos los poetas en cualquier idioma es la poesía, y eso es a lo que el traductor creativo (o el no menos audaz lector) tiene que aspirar. A veces, lo que es poesía en una lengua puede quedarse corto en otra, cuando la metáfora no lo es todo y su aparición se sustenta en la magia del sonido y del ritmo: pero allí está —o debería estar— la delicada mano del fantasma que coge ambos cabos y los une resueltamente, hasta obtener un chispazo. Sintámonos afortunados de que aún haya quienes no consideran la traducción como un arte perdido, la clase de inspirados translúcidos que, si nos permiten jugar, es porque antes nos han dado todo el trabajo hecho.

Autor: Charles Baudelaire. Título: Las flores del mal (Traducción de Jesús Munárriz). Editorial: Hiperión. Venta: Amazon y FNAC

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: