Voy a contarte una cosa que me ocurrió el otro día y me obligó a replantearme muchas certezas sobre el mundo editorial.

Fue una señora quien me hizo la pregunta que me dejó con el bolígrafo suspendido en el aire durante unos segundos:

—Oye, ¿y para cuándo vas a sacar una edición con los cantos tintados?

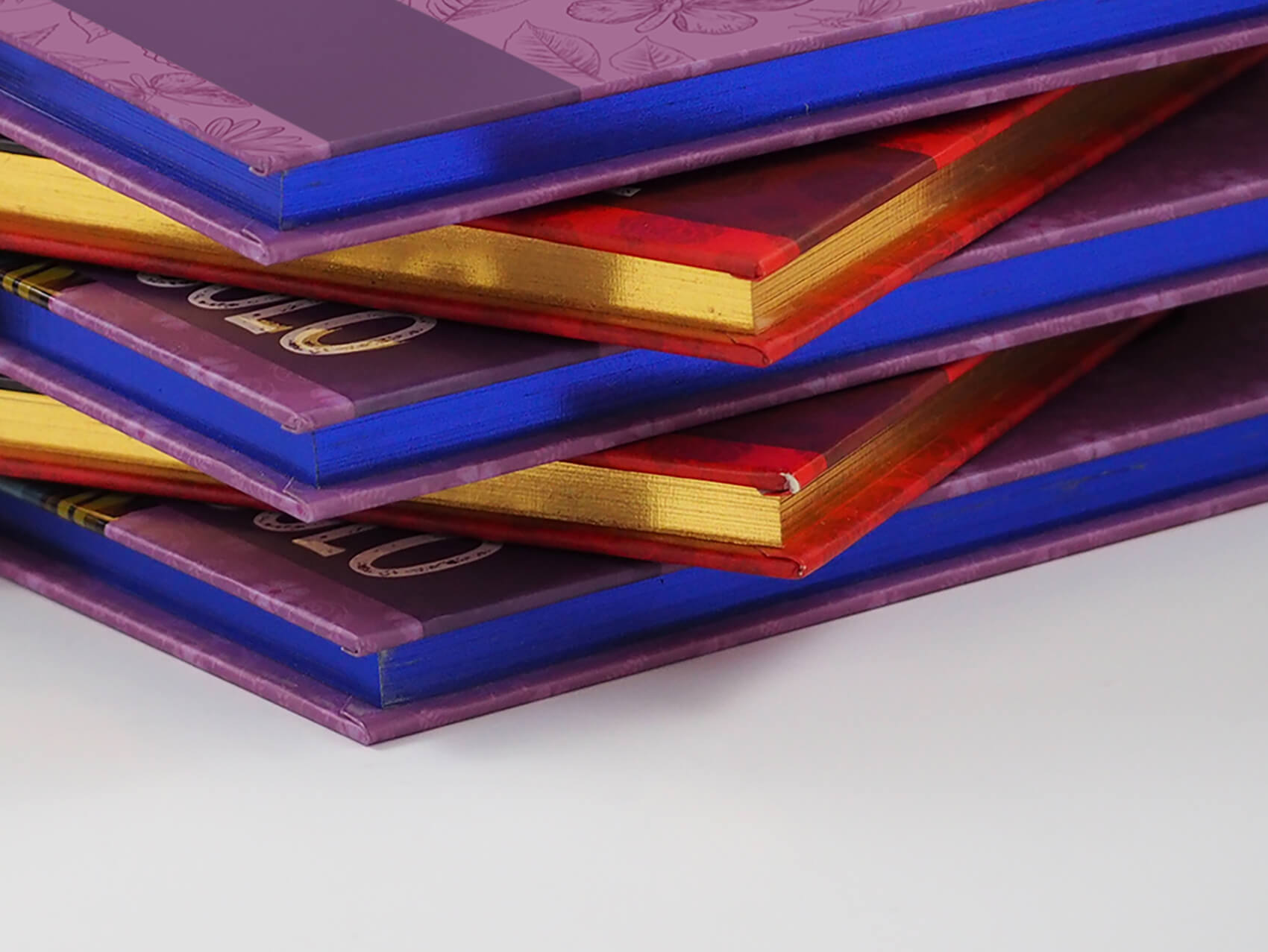

Tardé unos segundos en entender a qué se refería. Luego me vinieron a la cabeza las entradas de casi cualquier librería hoy en día, con las mesas de novedades repletas de libros con los cantos decorados con dragones, rosas o mariposas fluorescentes. Libros que suelo pasar por alto, como si pertenecieran a otra conversación distinta, a otro tipo de lector, o a algo que, hasta ese momento, yo creía que no tenía nada que ver conmigo.

—¿Y para qué querrías mis libros con los cantos tintados?

Se lo pregunté sin mala intención, lo juro. Lo hice por pura curiosidad. Ella abrió los ojos, sorprendida, como si la respuesta fuera tan evidente que rozara lo ofensivo tener que explicarla.

—Hombre, pues para los lectores a los que nos gusta tener algo especial de los escritores que nos gustan.

Asentí, sonreí, le firmé los ejemplares, nos hicimos una foto y le di las gracias antes de irme a tomar las reglamentarias cervezas de después del evento. Al día siguiente, con un leve martilleo en las sienes y un vaso de agua fría, me senté a investigar un fenómeno al que, hasta ese momento, no le había prestado la atención que quizá merecía.

Aunque hoy nos parezca una moda reciente, la pintura de los bordes no es, ni mucho menos, un invento contemporáneo. El libro, antes de convertirse en un objeto industrial y reproducible hasta el infinito, fue durante siglos un bien de lujo. En manuscritos y primeras ediciones impresas, especialmente a partir del Renacimiento, no era extraño encontrar cantos dorados, marmoleados o pintados a mano como signo de distinción. No estaban pensados para llamar la atención entre la ingente cantidad de novedades editoriales en una desesperada campaña de marketing, sino para subrayar algo más concreto y elitista: este libro no es para cualquiera.

Durante mucho tiempo, ese tipo de ornamentación quedó relegado a ediciones especiales, facsímiles o libros destinados a bibliófilos. Un capricho. Algo excepcional. Y quizá por eso llama la atención el giro que ha dado el mercado en los últimos años: lo que antes era sinónimo de exclusividad artesanal ha terminado convertido en una estrategia editorial perfectamente medida y, sobre todo, masiva.

Por lo visto, este fenómeno ya llevaba tiempo funcionando en mercados editoriales como el alemán o el estadounidense, donde las ediciones especiales, las variantes y el coleccionismo forman parte del ecosistema editorial desde hace años. Pero el auténtico punto de inflexión llegó a España con el libro Alas de sangre, de Rebecca Yarros. La jugada fue sencilla y, vista con perspectiva, brillante. La primera edición salió con los cantos tintados: negros, con dragones dorados, visualmente impecables. Un libro que, cerrado, ya contaba una historia antes incluso de abrirlo. Pero el resto de ediciones no. Una vez que se acabó la primera, las tiradas posteriores se publicaron sin canto tintado.

—¿Y cuál fue el resultado?

—Pues que esa primera tirada se convirtió automáticamente en una pieza de coleccionista.

—Ah, ¿y qué ocurrió cuando se anunció la segunda parte de la saga?

—Que la preventa fue una auténtica locura.

Las reservas se dispararon porque el lector ya sabía a qué estaba jugando la editorial: la primera edición saldría con cantos pintados; después llegarían las ediciones normales, con el borde simple, ahuesado y vulgar de toda la vida. Muchas librerías ni siquiera llegaron a colocar los ejemplares en las estanterías. Se vendieron antes de existir físicamente.

Y no vayamos a engañarnos.

A estas alturas, la gente ya ha asumido que el mercado editorial es marketing en su versión más salvaje.

En todo caso, lo que sí quiero dejar claro es que soy de los que piensan que, cuando se diseñan con inteligencia y se ejecutan con precisión, estrategias así no solo son legítimas, sino necesarias para la supervivencia de la industria. Celebro, de hecho, cuando se tiene el arrojo de ir un paso más allá y se trabaja para devolver al libro su condición de objeto codiciado; cuando se rejuvenece el formato antes de que corra el riesgo de volverse invisible para las nuevas generaciones.

El problema no es ese.

El problema viene después. Como siempre.

Porque una cosa es que una editorial lo haga de forma puntual, casi como un golpe maestro, y otra muy distinta es lo que estamos viendo ahora: que todas quieran hacer lo mismo con todos sus libros. Títulos publicados hace años, obras que ya han tenido su recorrido, regresan a las librerías sin aportar nada nuevo. Ni un epílogo, ni un prólogo, ni una revisión, ni una traducción mejorada. Nada. El mismo texto, la misma edición, el mismo libro de siempre, envuelto ahora en unos cantos tintados para vendérselo otra vez al lector. O lo que puede llegar a ser peor, tramas insulsas y mal trabajadas que pasarían totalmente desapercibidas si no fuese por el naranja fluorescente de sus páginas.

Ahí es donde la estrategia empieza a comerse a sí misma. Lo que funcionaba por exclusivo se convierte en rutina; lo que tenía el encanto de lo excepcional pasa a ser un gesto automático. Y cuando lo excepcional se vuelve norma, deja de serlo. La edición especial ya no es un acontecimiento, sino un recurso manido que, por si fuese poco, nos obliga a visitar ahora las librerías con gafas de sol.

Es entonces cuando aparece la pregunta incómoda que atraviesa todo esto: ¿estamos fomentando la lectura o desplazándola hacia un consumo cada vez más ansioso y superficial?

No tengo una respuesta cerrada, ni creo que sea necesaria. Esta conversación, como casi todas las que merecen la pena, no se resuelve con certezas absolutas. Por eso me interesa leer tu opinión al respecto en los comentarios de este artículo. Seguro que hay muchos matices de este fenómeno que se me están escapando.

Lo que sí tengo claro es una cosa:

Me hace muy feliz imaginar que, el día de mañana, mi hija tenga una estantería llena de libros en su dormitorio. Que estén ahí por las historias que guardan, por pura curiosidad literaria, por ganas de entender el mundo o de escapar un rato de él. Eso sería, sencillamente, maravilloso.

Y si para llegar hasta ahí algunos libros entran primero por los ojos, si estos reclamos editoriales funcionan como puerta de entrada a la lectura para las nuevas generaciones, entonces por eso, y solo por eso, habrá valido la pena.

Daniel, me has hecho reír al comienzo de tu artículo y, según avanzaba, sólo podía asentir y darte la razón. En mi humilde opinión, no se está fomentando la lectura, sino desplazándola hacia ese consumo que mencionas. Se venden libros, pero cada vez lee menos gente y aquellos que salen en YouTube presumen de haber leído, pero cuando rascas o hablas con ellos en una Feria del libro, se les ven las costuras…

Está claro que el mundo editorial vive de vender libros, que a todos los autores os gustaría vender más y poder vivir de ello y eso no está mal, ¿cómo va a estarlo? Para mí, el verdadero problema es cuando esto se desvirtúa y se convierte en el único motivo del mundo editorial, cuando al lector deja de tratársele como a tal y su única dimensión es la de puro y duro consumidor al que tomar el pelo; hoy son los cantos decorados, mañana es Uclés como García Márquez y pasado es atacar a Juan del Val porque es muy diver y todos son lectores de altura que miran con desdén al Premio Planeta, pero, en el fondo, para unos u otros, lo único que prima es esa dimensión mercantilista.

Para los que amamos leer y punto, sin grandes pretensiones, esto es tan agotador como el otro melón que son GoodReads, BookTube, Bookstagram, la apropiación de las librerías y esos que aseguran leer un libro cada dos días para llegar al reto lector de turno. Ya verás cuando te encuentres que mucha de esa gente que quiere los cantos decorados, los coloca en sus bibliotecas con el lomo contra la pared porque -así lo aseguran ellos- quedan más bonitos en sus fotos.