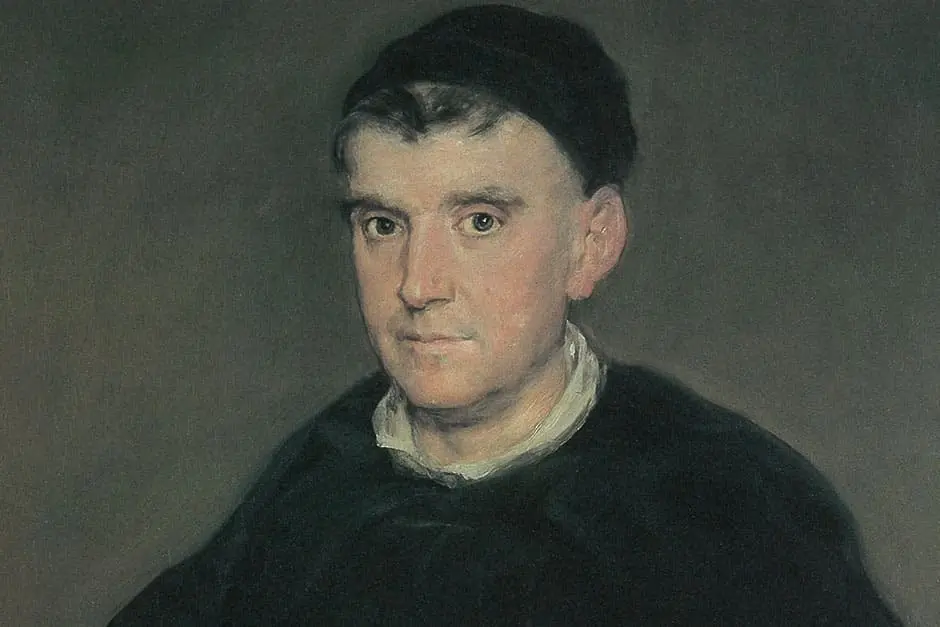

En el Madrid de tertulias afiladas y pasillos con eco, Juan Pablo Forner entra en escena como quien abre una puerta de una patada: jurista extremeño, lector feroz y satirista con más colmillo que paciencia. Nacido en Mérida en 1756, pasó por Salamanca para hacerse de leyes y por Madrid para hacerse de enemigos. No tardó en labrarse fama de polemista: sus artículos corrían de mano en mano y, donde otros pedían mesura, él traía la lupa y el escalpelo. Leía, olía y atacaba. Y casi siempre con razón… pero sin guantes.

A la primera oportunidad grande, disparó. Tomás de Iriarte acababa de publicar sus Fábulas literarias y dominaba la conversación con gesto de árbitro. Forner, que no estaba para reverencias, decidió llevar la pelea a un terreno que Iriarte presumía controlar: la fábula. Y ahí aparece el folleto que nos ocupa, que no es un folleto: es un artefacto.

En 1782, bajo el disfraz de Pablo Segarra, Forner puso en la calle El asno erudito. Fingió que era una pieza póstuma de un poeta desconocido, jugó al escondite con la censura y lo imprimió en Madrid como quien deja un sobre lacrado en la mesa del alguacil. La jugada le salió perfecta: nadie ignoró el dardo, todos sabían adónde apuntaba y, sin embargo, el autor quedaba atrás del biombo. No por mucho tiempo.

La fábula —ese género de moraleja limpia y ritmo apretado— se le convierte a Forner en cuchillo de carnicero. El protagonista es un burro con birrete: un animal que pontifica, cita, presume. La imagen es sencilla y demoledora: erudición sin talento, biblioteca sin música. Forner imita la cadencia sentenciosa de las fábulas en boga (Iriarte y Samaniego marcaban el compás), pero le amplifica el tono, le cuela hipérboles, le arrima la ironía y lo remata con un humor que corta. La moraleja no se declama: se filtra como ácido. Y por entre los versos se reconocen rasgos, gestos y costumbres que el público de Madrid no necesitaba subrayar: el asno tenía nombre y apellidos, y no era precisamente un desconocido.

No estamos, sin embargo, ante un simple pasquín. Forner aprovecha la máscara para ajustar cuentas con dos vicios eternos: la vanidad literaria y la erudición hueca. Abomina del escritor que escribe para lucir el reglamento, del versificador de aparato, del funcionario de la métrica que confunde la sintaxis con la inspiración. No niega la norma: niega la normitis. Para él, la poesía, si no late, no vale; y si además se pavonea, peor. De paso, le dispara a la burocracia cultural que premia con sellos lo que no se sostiene con versos: los cargos protegen; el poema, no.

La escena siguiente es puro teatro del XVIII: pataleo en los corrillos, cartas, memoriales. Iriarte se da por aludido —cómo no— y empuja el asunto hacia las autoridades. La polémica prende. Forner intenta redoblar con Los gramáticos, historia chinesca, y esta vez la campana suena desde arriba: prohibición. El Consejo de Castilla le marca línea: nada de sátiras personales ni de seudónimos. La máscara cae, pero la jugada ya ha hecho su efecto. Forner queda consagrado como polemista temible; para unos, excesivo y poco edificante para el espíritu ilustrado; para otros, un cirujano necesario, un defensor de la tradición española contra el barniz de cartón piedra.

Conviene detenerse un momento en cómo escribe El asno erudito. No hay sermón, hay precisión. El verso no está para adornar, está para acotar la escena. Forner sabe medir el chiste: no abusa de él, lo coloca donde duele. El contraste entre el registro culto y la figura del jumento hace de cada estrofa un espejo incómodo. No hay descalificación grosera: hay una radiografía. El burro lee, cita, compone; sí, pero no oye. Y esa sordera estética, esa incapacidad para el ritmo —para el secreto de la música interna del idioma— es la falta capital que Forner le factura al “erudito”.

¿Era pura rabia? Había rabia, claro. Pero también había programa. Forner cree en una literatura viva, no en una pista de obstáculos de preceptivas; cree en la tradición española como cantera —no como reliquia—; cree en un idioma que se limpia trabajando, no quemando lo propio para importar, por moda, lo ajeno. Se notará la herencia del Barroco en su mordacidad; se notará la Ilustración en su ambición de reforma. De esa mezcla sale el filo: no predica dulzuras, exige.

La recepción fue un pequeño terremoto. De un lado, quienes le echaron en cara la brutalidad del ataque personal, el exceso, la falta de “espíritu filosófico”. Del otro, lectores que disfrutaron la puntería y agradecieron que alguien dijera en voz alta lo que tantos mascullaban entre dientes. La posteridad lo miró con menos histeria. Hubo críticos —Menéndez Pelayo, por ejemplo— que vieron en Forner un paladín de la tradición nacional y, en El asno erudito, un momento definitorio de la sátira dieciochesca: allí donde la Ilustración española enseña sus luces, sí, pero también sus sombras (celos, bandos, censuras, reglamentos que se confunden con verdades).

Queda la pregunta de siempre: ¿qué nos dice hoy un burro declamando latines? Bastante. En cada época se premia un tipo de brillo que no necesariamente alumbra. Cambian los manuales, no cambia el gesto del erudito de escaparate. Forner no pide que quememos los libros: pide que no los usemos de sombrero. Que la forma no tape el fondo. Que el oficio no sustituya al oído.

Al final, El asno erudito es más que una pedrada contra Iriarte. Es una escena de la cultura española en plena mudanza, una instantánea en la que se ven a la vez el ansia de reforma y el miedo al ridículo, el deseo de estilo y la tentación de la regla por la regla. Forner lo encapsula con un protagonista inolvidable: un animal que rebuzna bibliografía. La imagen ha sobrevivido dos siglos largos por algo: porque todos hemos conocido —en un aula, en un artículo, en una mesa— a alguien que confunde saber con sonar.

Forner murió en 1797, con la reputación más discutida que cómoda. Era inevitable. Quien afila la lengua paga peaje. Pero dejó este opúsculo como una prueba de estrés para la literatura: si el verso no vibra, el título pesa; si la firma se impone, la voz se apaga. En ese espejo, hoy como ayer, conviene mirarse sin sombrero. Y, si hace falta, aprender del burro: menos latín en voz alta y más música por dentro.

Un millón de gracias a la autora por este artículo escrito con palabras tan sabias y refrescantes. Esperemos que hasta los asnos más ignorantes -los simuladores de falsa erudición- lo entiendan y disfruten.

El artículo sobre El asno erudito de Tomás Forner resulta especialmente valioso porque devuelve a la luz un texto donde la sátira funciona como mecanismo crítico contra la pedantería intelectual de su tiempo. La elección del asno como figura parlante no es casual: Forner recurre a la tradición burlesca para ridiculizar las jerarquías culturales y poner en evidencia la distancia entre erudición y sabiduría verdadera. La lectura de esta obra nos recuerda que los debates sobre impostura, retórica vacía y poder del conocimiento no son exclusivos del siglo XVIII, sino cuestiones que siguen resonando en la cultura contemporánea.

Muy certero su comentario. Arroja luces sobre la aventura de los rebuznos en El Quijote. Gracias por el dato.

Con ánimo de debatir y el deseo de enriquecer el tema expuesto en forma erudita y brillante por la siempre admirada Dra. Rosa Amor del Olmo, quiero exponer lo siguiente: No creo que todas las sombras sean negativas, sí todo fuera luz, sin contrastes, se puede perder la riqueza de la variedad ?No admiramos el rápido ingenio y el mordaz contrapunto entre Quevedo y Góngora? ?Qué decir de las sutilles pullas de Cervantes contra Lope de Vega y los contraataques destemplados de éste último? Es cierto que la leyenda del hombre enfrentando al Diablo nació del reto bíblico en el desierto entre Jesús y Satanás, que esa leyenda bíblica floreció en el Medioevo en toda Europa y en Alemania nos regaló El Fausto, perfeccionada por Goethe, aunque fue en la España del contrapunto que preparó el terreno para las expresiones más modernas de la leyenda en la América Española: En Argentina está “Santos Vegas”, en Venezuela está “Florentino y El Diablo” y en Colombia “Francisco El Hombre”, cuando un acordeonero puso en fuga al Diablo cantando el Credo al revés. Del contrapunto español germinaron las semillas de estas tres sublimes expresiones del alma humana. Las sombras también pueden traer sus luces.

No quiero dejar en el tintero que al leer este brillante artículo de la Dra. Del Olmo, recordé la sátira antipedantesca de Erasmo de Rotterdam en su famoso “Elogio de la Locura”, obra en la que caracteriza a “El Necio”, gran exponente de la estulticia, solo superado por el “El Loco”, todo dentro de una tradición tan antigua que se remonta a “El Margites”, una sátira burlesca de la que solo se conservan pocos fragmentos, que fue erradamente atribuida a Homero durante siglos, sobre un personaje cómico y figura contrahecha de Odiseo/Ulises que “sabía muchas cosas y todas mal”. Parece que los necios abundan desde los orígenes de la Literatura.