En el condado de Cork (Irlanda) se dice que besando debidamente la Piedra de Blarney —desde abajo y con la convicción que es menester— se obtiene el don de la elocuencia. Debe de ser todo un golpe de gracia. Como ese que la estatua masculina, yacente en un convento en ruinas junto a la de su dama, propina con su guantelete al capitán francés de las tropas napoleónicas, cuando el militar, enajenado por el vino, intenta besar los labios de la estatua femenina en El beso (1863), la leyenda de Bécquer. Tras el ósculo a la Blarney Stone, la iluminación llega al punto a los labios que acaban de apretarse contra la piedra como por un sopapo fabuloso. Quien lo recibe se convierte en un narrador prodigioso, de los que la historia de Irlanda está sobrada. Tanto es así que el gran J. R. R. Tolkien, en su momento, aseguró haber inventado Arda, su mundo y cuanto allí concierne —Historia, Geografía, Sociología, biografías de los personajes e Historia Natural— para dotar a su amada Inglaterra de una mitología semejante a la de Irlanda, eterna rival de su país.

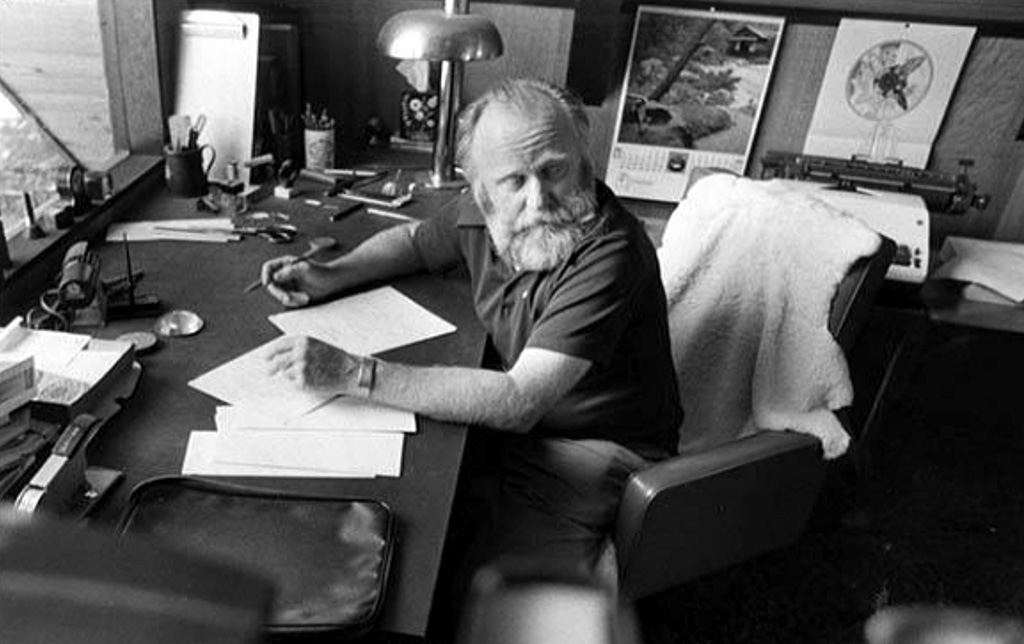

Nacido en un día como hoy, el ocho de octubre de 1920, Herbert vino al mundo en una familia de recursos muy limitados. No traía ningún pan bajo el brazo. Lo que llevaba cuando le alumbraron era un universo en ciernes, para el que habría de imaginar un vasto y complejo tapiz de luchas por el poder, contradicciones ecológicas, destinos para sus protagonistas y ambientarlo todo en un futuro lejano sorprendentemente parecido a todos los presentes: el del 65 cuando el autor publicaba la novela y el de ahora mismo, cuando la descubren sus nuevos lectores en un mundo en liza con su contradicción ecológica.

Solo para empezar a imaginar Arrakis habrían de pasar 40 años. Herbert lo llenó de casas nobiliarias —y de textos laterales para darnos noticia de sus pormenores—, intrigas políticas y una especia extremadamente valiosa llamada melange. A veces con trazas de fantasía épica, otras como la crónica de la degeneración de las grandes familias italianas del Renacimiento, y siempre como el testimonio de la sempiterna corrupción política.

A aquella primera Dune (1965), llegada las librerías hace 60 años, le sucedieron El mesías de Dune (1969), Hijos de Dune (1976), Dios emperador de Dune (1981), Herejes de Dune (1984) y Casa capitular de Dune (1985). Después tomaron el relevo Brian Herbert —el hijo de aquel neonato de un día como el de hoy, que vino al mundo con un universo en ciernes— y Kevin J. Anderson. Acólitos del autor original, hicieron de Dune el cuento de nunca acabar. Un destino no demasiado satisfactorio para la primera space opera que no consideró un planeta fabuloso como un mero campo de batalla, o uno de esos territorios para la conquista, de los que tanto nos hablaba la ciencia ficción especulativa: aquellos combates en desfiladeros y geografías abruptas que, por volver a mi dilecto Tolkien y a su fantasía épica, en algunos aspectos tan próxima a la ciencia ficción, yo ejemplifico en la Batalla del Abismo de Helm, de la Guerra del Anillo. Arrakis es un planeta grave, nada más lejos que sus desiertos de la apacible Tierra Media o cualquier idea del Edén.

Está claro que el don de la Piedra de Blarney no es condición indispensable para contar historias. También hay narradores que saben del poder de los detalles para referir un universo. Les basta con informar de lo esencial, de aquello que, aun siendo único, alude a un todo. Así, sintetizan en una sola persona la grandeza —o la bajeza— de la humanidad entera; defienden que si un árbol sigue en pie el bosque no se ha perdido, y a través de un monumento evocan a toda una ciudad. Frank Herbert, que hoy hubiera cumplido 105 años si un cáncer de páncreas no se lo hubiera llevado en el 86, era de los detallistas. Así, podemos decir que el átomo del universo de Dune —una de las grandes sagas de la ciencia ficción— es el equilibrio entre los recursos, como la especia, y el poder. Todo gira en torno a eso: un recurso escaso que define toda una galaxia y las luchas de poder que se tejen a su alrededor entre los Atreides y los Harkkonen.

Sin olvidar la paradoja del reflejo de la realidad de su tiempo que siempre entraña la ciencia ficción. De hecho, el universo de Dune se nutre muchísimo de elementos del mundo real, como la ecología del desierto, las culturas del Medio Oriente, e incluso ciertos paralelismos con la geopolítica del petróleo. Herbert logró tejer todo eso en una historia riquísima y compleja que sigue fascinando a generaciones. Así se escribe la ficción que hace historia para deleite de toda la humanidad.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: