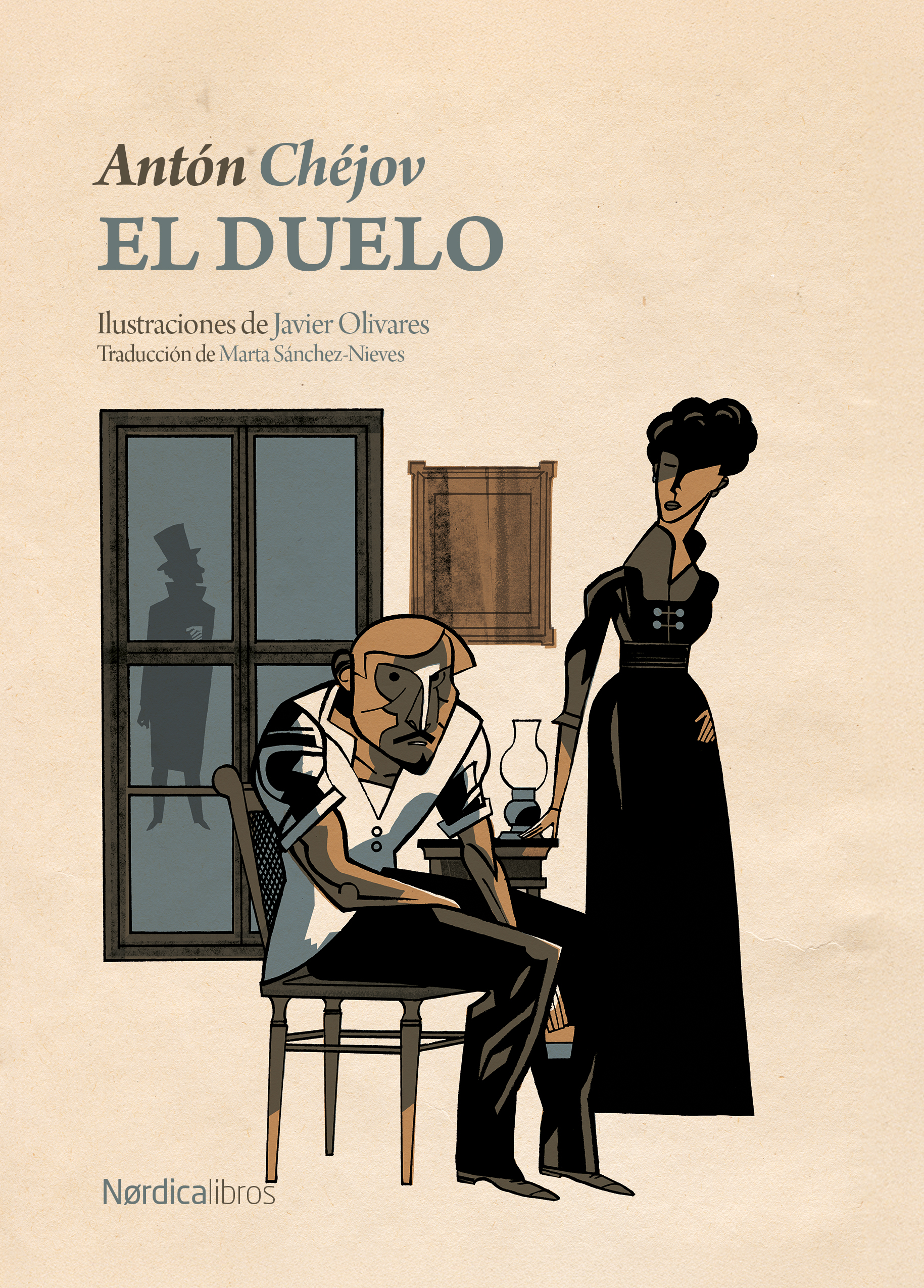

Este clásico de Antón Chéjov es una carta de amor a la literatura rusa del siglo XIX en el momento en que las nuevas vanguardias daban inicio a la época modernista. Esta edición de la editorial Nórdica viene ilustrada por Javier Olivares.

En Zenda ofrecemos las primeras páginas y algunas ilustraciones de El duelo (Nórdica), de Antón Chéjov y Javier Olivares.

***

I

Eran las ocho de la mañana, la hora en que los oficiales, los funcionarios y los viajeros, después de una noche habitualmente calurosa, asfixiante, se bañaban en el mar y después se iban al pabellón a tomar café o té. Iván Andréich Laievski, un joven de unos veintiocho años, un rubio un poco delgadito, con gorra del Ministerio de Finanzas y con zapatos, llegó a bañarse y se encontró en la orilla a muchos conocidos, entre ellos a su amigo el médico militar Samóilenko.

—Respóndame a una cuestión, Alexandr Davídych —empezó Laievski, cuando los dos, Samóilenko y él, se habían metido en el agua hasta los hombros—. Supongamos que quieres a una mujer y te unes a ella; vives con ella más de dos años, por ejemplo, y después, como suele suceder, dejas de quererla y empiezas a sentir que es alguien extraño para ti. ¿Cuál sería tu proceder en un caso así?

—Es muy sencillo. «Vete, madrecita, allá donde quieras». Y conversación acabada.

—¡Es fácil decirlo! Pero ¿y si ella no tiene a donde ir? La mujer está sola, no tiene familia, nada de dinero, no sabe trabajar…

—¿Y? Se le encajan quinientos de una o veinticinco al mes, y no hay más que hablar. Sencillísimo.

—Supongamos que tienes los quinientos y los veinticinco al mes, pero la mujer de la que hablo es inteligente y orgullosa. ¿De veras te decidirías a ofrecerle dinero? ¿De qué manera?

Samóilenko iba a responder, pero en ese momento una gran ola los cubrió a los dos, después golpeó en la orilla y, ruidosa, rodó de vuelta sobre las pequeñas piedras. Los amigos salieron a la orilla y empezaron a vestirse.

—Es complicado vivir con una mujer si no la quieres, por supuesto —dijo Samóilenko, sacudiendo la arena de una bota—. Pero, Vania, hay que razonar con humanidad. De pasarme a mí, no dejaría entrever que he dejado de quererla, viviría con ella hasta la muerte.

De pronto se sintió avergonzado de sus palabras; se recompuso y dijo:

—Aunque de ser por mí, se estaría mejor sin las mujeres. ¡Al diablo con ellas!

Los amigos se vistieron y echaron a andar hacia el pabellón. Aquí Samóilenko estaba como en casa, hasta tenían una vajilla específica para él. Todas las mañanas le servían en una bandeja una taza de café, un vaso facetado alto con agua y hielo y una copita de coñac; primero se tomaba el coñac, después el café caliente, después el agua con hielo y todo esto debía de estar muy rico, porque los ojos, después de beber, se le volvían sensuales, se alisaba con ambas manos las cortas patillas y decía, mirando al mar:

—¡Una vista asombrosamente espléndida!

Después de una larga noche perdida en pensamientos poco alegres, inútiles, que le habían impedido dormir y que parecían intensificar la asfixia y la oscuridad nocturnas, Laievski se sentía derrotado y lento. El baño y el café no hicieron que se sintiera mejor.

—Continuaremos esta conversación, Alexandr Davídych —dijo—. No voy a ocultarlo y te lo diré abiertamente, como amigo: las cosas con Nadiezhda Fiódorovna están mal…, ¡muy mal! Perdona que te confíe así mis secretos, pero tenía la necesidad de expresarlo.

Samóilenko, que presentía por dónde iba a ir el discurso, bajó la vista y empezó a tamborilear en la mesa con los dedos.

—He vivido con ella dos años y he dejado de amarla… —siguió Laievski—, mejor dicho, he comprendido que no había nada de amor… Estos dos años han sido un engaño.

Laievski tenía la costumbre de, mientras hablaba, examinarse con atención las palmas rosadas, roerse las uñas o manosearse los puños. También ahora lo hacía.

—Sé bien que no puedes ayudarme —decía—, pero te lo cuento porque conversar es la única salvación para nuestro hermano, un hombre superfluo y desafortunado. Debo generalizar cada uno de mis actos, debo encontrarle una explicación y una justificación a mi absurda vida en las teorías de alguien, en los tipos literarios, en que, por ejemplo, nosotros, los nobles, hemos degenerado, y cosas así… La pasada noche, por ejemplo, me consolé pensando todo el rato: ¡ay, qué razón tiene Tolstói, qué cruel razón! Y me sentí mejor así. En verdad, hermano, es un gran escritor. Se diga lo que se diga.

[…]

—————————————

Autores: Antón Chéjov y Javier Olivares. Título: El duelo. Traducción: Marta Sánchez-Nieves. Editorial: Nórdica. Venta: Todos tus libros.

Felicidades siempre me gustó los libros de Chejov