Dando por cierta esa teoría de Mariel Hemingway de que hay personas inexorablemente abocadas a la autoinmolación, podríamos decir que Richard Quine fue uno de esos suicidas natos —nacidos para acabar siendo asesinos de sí mismos— en base a un supuesto gen o algo por el estilo. Sin embargo, ahora que ya se puede hablar de estos fatales instintos sin las contemplaciones de antes, yo me inclino a pensar que aquello, que llevó al autor de Me enamoré de una bruja (1958), Un extraño en mi vida (1960) o Cómo matar a la propia esposa (1965) a volarse la tapa de los sesos en su residencia de Los Ángeles el 10 de junio de 1989, antes que un no sé qué en la masa de la sangre fue un antiguo estigma de la fatalidad: el que obró en Quine el deceso de su primera esposa, la actriz Susan Peters, quien se dejó morir mientras padecía varios males, tres años después de la separación. Ruptura que, en gran medida, fue consecuencia de un accidente acaecido durante una cacería que dejó a la entonces incipiente estrella del Hollywood clásico postrada en una silla de ruedas para los restos.

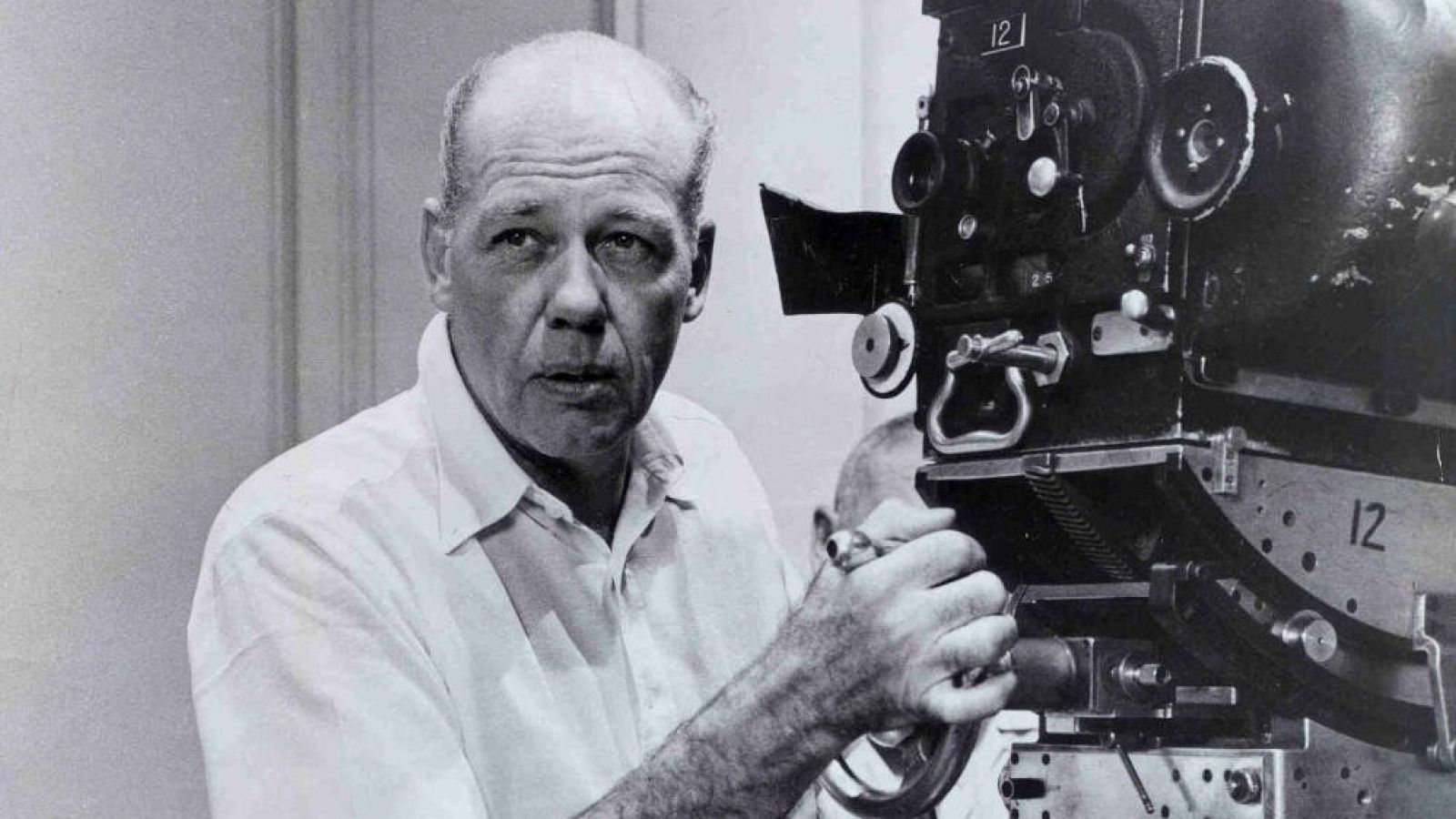

Amigo y mentor de Blake Edwards, antes de convertirse en un maestro de la comedia negra, Quine (Detroit, 1920), fue un actor infantil que nunca obtuvo más que un discreto aplauso. Puede que fuera esa la causa de que no cayese en desgracia cuando cambió la voz —suerte que aguardaba tanto a Bobby Driscoll como a Shirley Temple—. Poca o mucha, la gloria de aquel primer tramo de su filmografía bastó para permitirle proseguir con su actividad interpretativa ya veinteañero. Así llegaron títulos de cierta altura, entre los que se deben recordar Chicos de Broadway (1941), del gran Busby Berkeley, y Amarga sombra (1950), del igualmente grande Rudolph Maté. Pero a esas alturas, separado de Susan en el 48, Quine ya era un cineasta dotado de la triste gracia.

“El payaso de las bofetadas y el pescador de caña” (1938) es un “poema trágico” de León Felipe en cuyos versos el poeta alumbró una metáfora concerniente al papel jugado por el vate frente a la sociedad española de su tiempo. No hacía falta discurrir mucho para comprender que el gran León Felipe —“De aquí no se va nadie. Nadie. / Ni el místico ni el suicida”, escribe en “Pie para el niño de Vallecas”— aludía en aquella figura poética a ciertos payasos de otrora cuyo único cometido era el de ser tentetiesos humanos en el escenario. Cuanto más grandes eran los trompicones que le arreaba el compañero listo, más sonora se escuchaba la carcajada del Respetable. El slapstick, la pantalla silente por excelencia, fue la heredera de aquellas crueldades. Ahora bien, siendo el caso de que estaba puesta en marcha por auténticos poetas del trallazo —Mabel Normand, Buster Keaton, Roscoe Arbuckle…— la elasticidad de aquellos tentetiesos humanos tornaba en lirismo el dramatismo del asunto. Como el de aquel que grita que no le hace daño a quien le está desfigurando el rostro a puñetazos.

Sin embargo, cuando los golpes no tenían ninguna gracia, tal era el caso de El que recibe el bofetón (1924), del gran Victor Sjöström, la cosa era muy diferente. Paul Beaumont (Lon Chaney), el protagonista de Sjöström, es un científico cuyo descubrimiento le es robado por su mecenas, que además seduce a su señora. Ante semejante panorama, Beaumont decide emplearse en un circo y especializarse en recibir más bofetones que nadie.

Tanto el Quine de La indómita y el millonario (1959), con esa secuencia final —apoteósica— en el tren, un convoy que recuerda poderosamente al de El maquinista de la General (1926), de Keaton —el Gran Cara de Palo—, como el Edwards de La carrera del siglo (1965) destacan entre los cineastas más afectos del Hollywood posterior, a esa pantalla gloriosa, de la imagen silente, que fue el slapstick de los mil trallazos. Uno y otro trabajaron con actrices de la elegancia y la delicadeza de Natalie Wood y Audrey Hepburn. Pero, puestos a hablar de amor, Quine siempre fue el más escabroso, que se decía entonces.

Antes que en la comedia, Richard Quine destacó en el film noir con un título de altura: La casa número 322 (1954). Por aquellas fechas se le atribuyó una historia con su protagonista, Kim Novak. Mi hermana Elena (1955), la primera comedia magistral de Quine, además de un remake de una cinta protagonizada por el Quine actor, era todo un musical. Hubiera hecho feliz a Vincente Minnelli. Jack Lemmon —algo así como su actor fetiche— y Janet Leigh fueron sus protagonistas. Su asunto versaba sobre dos hermanas que intentan abrirse camino en Nueva York: una como actriz, la otra como escritora. Nada hacía imaginar entonces el destino que aguardaba a un cineasta que se movía entre el noir y la comedia, un autor rebosante de talento para los dos géneros.

Ciertamente, el primer poso de tristeza, de esa tristeza que dejan los amores malditos, puede registrarse en El mundo de Suzie Wong (1960), sobre un pintor estadounidense encarnado por William Holden (Robert Lomax), que durante una estancia en Hong Kong se enamora de una prostituta china. En Encuentro en París (1964), también con Holden, en esta ocasión recreando a un guionista (Richard Benson) que ha perdido el tiempo desvariando y en juergas, y tiene que entregar su libreto en 48 horas, sí parece percibirse algo del desasosiego último de Quine. La maravillosa Audrey, quien con su encanto exquisito recreaba a la secretaria de Benson, acabó hasta el alma de las borracheras de Holden. Sí, puede que en aquella cinta sí se permitiese atisbar el destino que aguardaba a su realizador.

Hay una suerte de etapa oscura en la vida de Akira Kurosawa, a consecuencia de los reveses sufridos en la obra. El desastre económico que fue Dodes’ ka-den (1970), su primer filme en color —aunque sobre algo tan sombrío como el alcoholismo y la miseria de los suburbios de Tokio—, se solapó con la expulsión del maestro japonés del rodaje de la cinta estadounidense Tora! Tora! Tora! (Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda, 1970). Una combinación de retrasos, sobrecostes y la percepción por parte de la 20th Century Fox de que el comportamiento de Kurosawa era “errático”, incompatible con los procedimientos de rodaje de Hollywood, pusieron fin al contrato suscrito un par de años antes, entre la Fox y el maestro, para la filmación del fragmento nipón de Tora!... Los comunicados del estudio, sus portavoces, hablaban de la “fatiga” y los “problemas de salud” de Kurosawa. Mera retórica. A quienes sabían leer entre las líneas de aquellas noticias no se les escapaba que la Fox estaba convencida de que el autor de Vivir (1952), Trono de sangre (1954) o La fortaleza escondida (1958) no podría entregar el material encargado —como dicen los infaustos políticos de nuestros días— en el tiempo y la forma convenidos.

Estigmatizado por Hollywood como un realizador difícil, perdió la confianza de la Toho, el estudio japonés para el que había rodado la mayor parte de sus obras maestras. Y entonces sí: Akira Kurosawa conoció un severo desequilibrio. Tanto que estuvo a punto de quitarse la vida. Ahora bien, no cayó en demasiados dramatismos, a diferencia de aquellos samuráis que nos presentó en tantas de sus obras maestras, que habiendo faltado a los códigos de honor descritos en el Bushidō (el camino del guerrero) se practicaban el seppuku —parece ser que harakiri es una palabra malsonante en japonés—, autodestripándose de cara al sol poniente, hasta que, ya en trance de muerte, un acólito les decapitaba. Más prosaico que tantos de sus protagonistas, Kurosawa resolvió cortarse las venas de las muñecas y la nuca. Eso fue el 22 de diciembre de 1972. Afortunadamente, hubo alguien que llegó a tiempo para salvarle cuando el maestro ya se desangraba en la bañera de su residencia de Tokio.

Después llegó la Mosfilm —las cosas como son, los soviéticos fueron los primeros— que, presta a devolver al cineasta japonés el gusto por la vida, impulsó la puesta en marcha de Dersu Uzala (1975) que, en efecto, renovó la vitalidad de uno de los mayores humanistas que se hayan puesto detrás de una cámara. Y más tarde, Coppola y George Lucas le avalaron en Hollywood para que la 20th Century Fox volviese a confiar en el maestro japonés y Kagemusha, la sombra del guerrero (1980) fuera posible.

Pero el gran Richard Quine, comediante ejemplar, no tuvo a nadie cuando perdió el equilibrio. Edwards codirigió junto a él El estrafalario prisionero de Zenda (1979). Pero cuando comprendió que ya no iba a poder volver a emplazar su tomavistas ni para esos episodios de Colombo, la teleserie en la que halló su último sustento, Quine se pegó un tiro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: