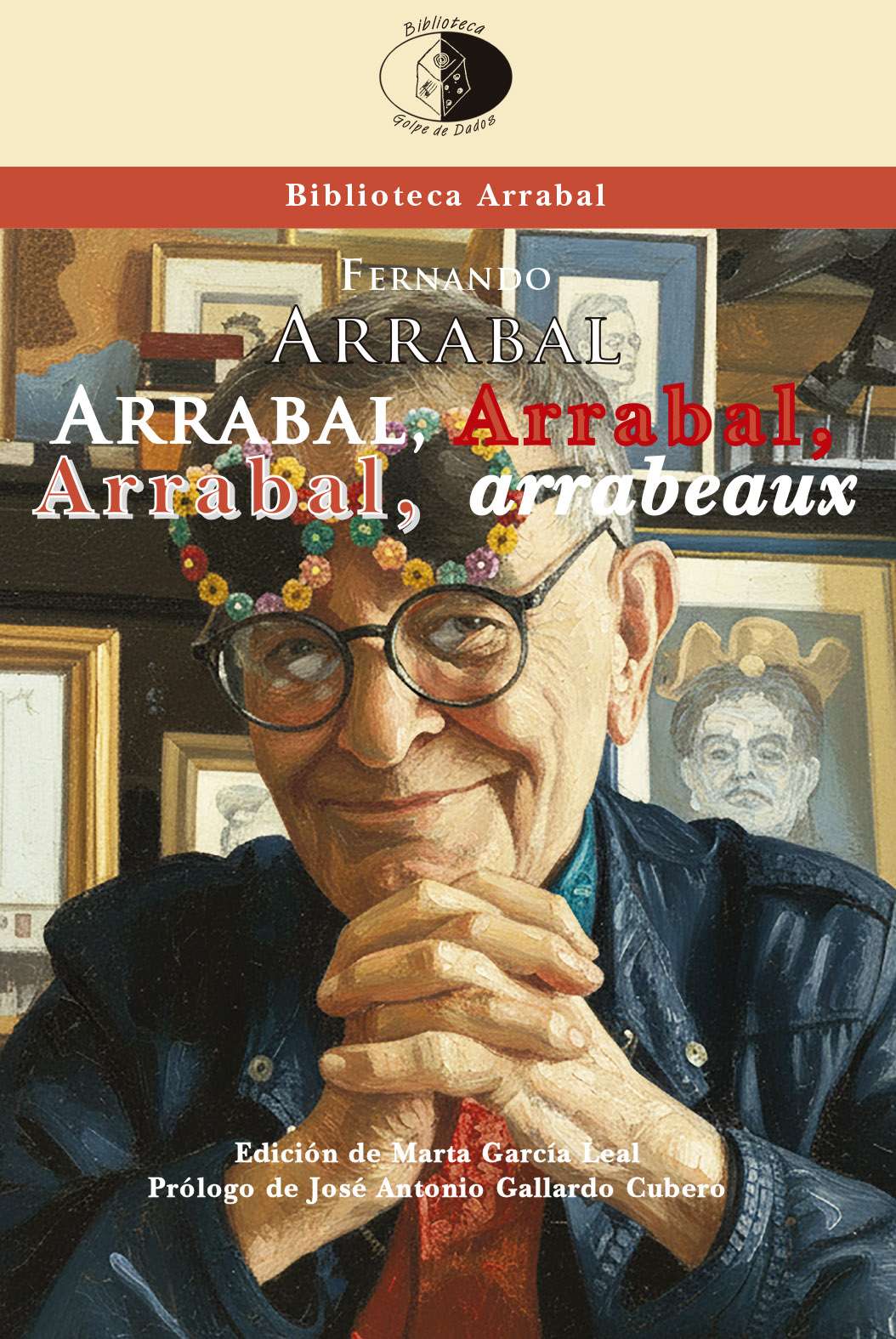

Este libro pertenece a esa estirpe incómoda, híbrida y voluntariamente inclasificable que este autor ha cultivado durante décadas, como si la forma —cualquiera— fuera siempre una traición. No estamos ante unas memorias al uso, ni ante un epistolario reconocible. Estamos, más bien, ante un continuum vital, una prolongación del sujeto Arrabal por otros medios que no busca tanto fijarse como insistir en la reiteración de una voz a través de una escritura sin voluntad de cierre, hecha de textos breves y brevísimos. Una voz que se vuelve hacia sí misma, sobre su propio nombre, para remarcar su lugar en la historia cultural del siglo XX. Arrabal sabe quién es, qué representa, cómo ha de ser leído. De ahí que el libro funcione también como una autoconstrucción del personaje, esa mezcla de enfant terrible, provocador y lúcido. No es casual que el título se pliegue y se amplifique sobre sí mismo en un eco narcisista. Arrabal dicho tres veces, y deformado una cuarta vez, como si el nombre por sí solo no bastara y necesitase multiplicarse.

Sin embargo, todos esos autores no aparecen en escena como autoridades, sino como figurantes, presencias laterales orbitando en una obsesión por la fama, la filiación, la herencia, la posteridad… Porque Arrabal no los invoca, los convoca para incorporarlos a su relato vital. No dialoga con ellos, convive con ellos como si fuesen fantasmas familiares, los cita del mismo modo que uno recuerda una conversación antigua deformada por el tiempo, y a ratos por el afecto, en un tono que oscila entre el detalle puntilloso —y nimio— y el apunte erudito. Arrabal se escribe a sí mismo a través de los otros. Y aquí nos encontramos con uno de los rasgos más discutibles —y más característicos— del libro: el egocentrismo archivístico de superviviente cultural, de testigo que se resiste a desaparecer, se convierte en un egocentrismo estructural. Todo pasa por Arrabal. Todo, en última instancia, ocurre con, o en, o vuelve a él en una escritura autorreferencial. El mundo se ordena como una constelación cuyo centro nunca se desplaza. Pero reducir el libro a una mera exhibición narcisista sería injusto y, sobre todo, insuficiente, porque está sostenido por una memoria cultural abrumadora, por una vida efectivamente atravesada por los grandísimos nombres del arte del siglo XX, y por una conciencia lúcida del lugar que el autor ocupa en esta genealogía.

En este sentido, el libro funciona como una autobiografía sin relato de su capital simbólico, o mejor aún, como la negación misma de la autobiografía, porque no hay voluntad de explicación, ni de ajuste de cuentas, ni de coherencia retrospectiva. La vida no se ordena, se amontona en un almacén sin orden ni concierto, sin sentido y sin propuesta. Y Arrabal asume ese caos como una ética. Escribe como ha vivido, sin pedir permiso a nadie, sin corregirse, con una fidelidad absoluta a una forma de estar en el mundo: la de quien no abandona nunca la escena. Esa misma intensidad del yo —tan presente en toda su obra— termina por momentos empobreciendo el campo de visión. El libro no concede distancia, más bien al contrario; todo está filtrado por una voz que se reafirma constantemente y que incurre en un riesgo evidente: el de la saturación de un texto que se cierra sobre sí mismo una y otra vez. El lector puede llegar a sentir fatiga no solo por la sobreabundancia de nombres, datos, referencias, ocurrencias (muchísimas sin el más mínimo interés), sino también por una escritura que no concede descansos, ni silencios, ni conexiones entre sí. El lector queda demasiadas veces expulsado del texto, relegado al papel de espectador de un álbum privado cuya lógica es puramente interna y no siempre comunicativa; un texto que gira, sin avanzar, alrededor de sí mismo mediante una reiteración del procedimiento que no es episódica, sino constitutiva, porque el libro no propone variaciones, sino solo insistencia en la repetición de una misma estructura.

Arrabal escribe como habla, y habla como si el mundo fuese una extensión de su monólogo interior. Esa falta de distancia y esa imposibilidad de objetivarse son, al mismo tiempo y contradictoriamente, el límite y la fuerza del libro. Un libro que además lleva consigo algo profundamente anacrónico —y por eso mismo incómodo— en un mundo literario que exige relatos depurados, identidades nítidas y textos demasiado «presentables». Pese a todo —y aquí reside la paradoja— esa persistente exigencia por sobrepasar los límites contiene a su vez la esencia de la obra: una verdad que produce momentos de genuina intensidad, pasajes en los que la lucidez y la ironía se conjugan con una libertad poco frecuente en la literatura contemporánea tan obsesionada con el control del yo.

Arrabal, Arrabal, Arrabal, Arrabeaux no pretende ser hospitalario, ni agradar ni seducir. No tiene voluntad de construcción formal ni de avance argumental y, muchas veces, ni siquiera de contar algo. Su presencia verbal se impone y ocupa el espacio del texto como su autor ha ocupado durante décadas el espacio público: con superávit de teatralidad ensimismada y una mezcla singular de lucidez y autoparodia. Hay también, y conviene subrayarlo, una dimensión melancólica que lo atraviesa. Bajo la exuberancia, el humor y la provocación, late una conciencia del tiempo que se agota, del cuerpo que ya no puede acompañar al mito con la misma tensión y rapidez. A veces da la impresión de que asistimos a un testamento no solemne, escrito desde una identidad que no abdica y, en ese aspecto, resulta coherente hasta el final. Es el gesto de alguien que se sabe ya parte de la historia y que tal vez no escriba para fijar el presente, sino para fijar su figura en el relato. Es un libro fiel a una forma de entender la literatura como escena permanente, como combate. En él encontramos la misma pulsión de exceso que abraza toda la obra de Arrabal, la misma negativa a la moderación, la misma confianza en que la escritura no debe corregir a la vida, sino exponerla; pero exponerla al modo arrabaliano. Aquí no hay impostura, sino la firme fidelidad a un personaje que el autor ha encarnado durante toda su vida. El libro es Arrabal en modo archivo latente: invectivas, desorden voluntario coherente con una trayectoria que no cree en la mesura. Arrabal no ha pretendido nunca ser un autor discreto, sino una figura pública, exagerada hasta el histrionismo, que ha construido su figura de escritor como una escena permanente. Este libro prolonga y refuerza esa escena. Pero leerlo desde la perspectiva egocentrista sería quedarse en la superficie. El yo arrabaliano no es el de la confesión contemporánea ni el de la intimidad sentimental. Es un yo performativo, una figura excéntrica, casi abstracta, que se presenta como emblema y testigo de una época; un yo que subraya su presencia con una voz singular, mezcla de sabiduría y experimento, que lo aleja de los géneros convencionales. Leído así, el libro no decepciona. Es profundamente arrabaliano y eso no es poca cosa. Hay una frase del prólogo ditirámbico que dice: «Arrabal no escribe para ser entendido, sino para ser sentido». Si el lector acepta esto, entonces se entiende todo.

—————————————

Autor: Fernando Arrabal. Título: Arrabal, Arrabal, Arrabal, Arrabeaux. Editorial: Libros del Innombrable. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: