Toda evocación del pasado es una fabulación, una ordenación interesada de los diversos materiales que se han ido sedimentando en las orillas del largo y, en la mayoría de los casos, sinuoso río de la experiencia. Cuando hablo de Ángel me asalta la impresión de confundir el día de ayer con el del año pasado, que, además, es muy parecido al día de hoy (como puede comprobarse fácilmente). Los recuerdos de Ángel se me mezclan con los días sin Ángel, en una proporción confusa para la memoria. A veces tengo la sensación de estar viviendo unas copas por el Oviedo antiguo en su cálida compañía y de demorarme con él, sin prisa alguna en nuestros relojes, por la calle San Francisco, hasta que se apagan las últimas farolas, lo que solíamos hacer con bastante frecuencia. A la hora de la despedida, me doy cuenta de mi error, de que tan sólo estaba transitando por un libro suyo, mientras —eso sí— se apagaban las últimas farolas por las calles de La Felguera. Esta es una de las magias de la literatura, también uno de sus sobresaltos. Y es que Ángel siempre se me escapaba por las esquinas del calendario, hasta que por el callejón de cualquier mes volvía a aparecer con su sonrisa radiante y su voz de buen amigo.

Ángel González es un poeta lógico, por eso resultaba tan ilógico —mejor dicho, tan peligroso— para la lógica convencional, convirtiéndose en un verdadero azote para los crédulos, a los que en más de una ocasión conseguía escandalizar. En el libro 50 años de periodismo a ratos y otras prosas se pueden encontrar abundantes ejemplos de este Ángel lógico. En un viaje a Utah, paraíso de los mormones, se encuentra en el aeropuerto con uno de los representantes de esta Iglesia, en misión evangelizadora: «[…] al que ahuyenté» —nos dice en su artículo— «encendiendo un cigarrillo y preguntándole por el bar (es bien sabido que para los mormones, los enemigos del alma son dos: el tabaco y el alcohol; así como para alejar a los vampiros no hay nada mejor que un diente de ajo, para mantener a distancia a los misioneros mormones la simple mención de un vaso de whisky es muchas veces igualmente eficaz)». Mas adelante, en otro capítulo de este libro, desea ver el retrato de William Blake en la abadía de Westminster, pero los oficios vespertinos iban a comenzar y, por lo tanto, los curiosos tenían que abandonar la abadía. Ángel se resiste a salir de aquel espacio sin haber cumplido su objetivo, por lo que finge una piedad anglicana que conmueve al edecán. Entre las depuradas liturgias y las voces de los niños cantores, el autor de Palabra sobre palabra llega a la siguiente conclusión: «Ahora comprendo que por los caminos de la estética se llega a muchas partes; Juan Ramón Jiménez decía que a la ética, yo pienso que incluso al error. Es tan bella la liturgia en la abadía de Westminster que, por unos instantes, dudo. Al final, todos acaban rezando por la reina, y la incredulidad vuelve a instalarse con firmeza en mi corazón».

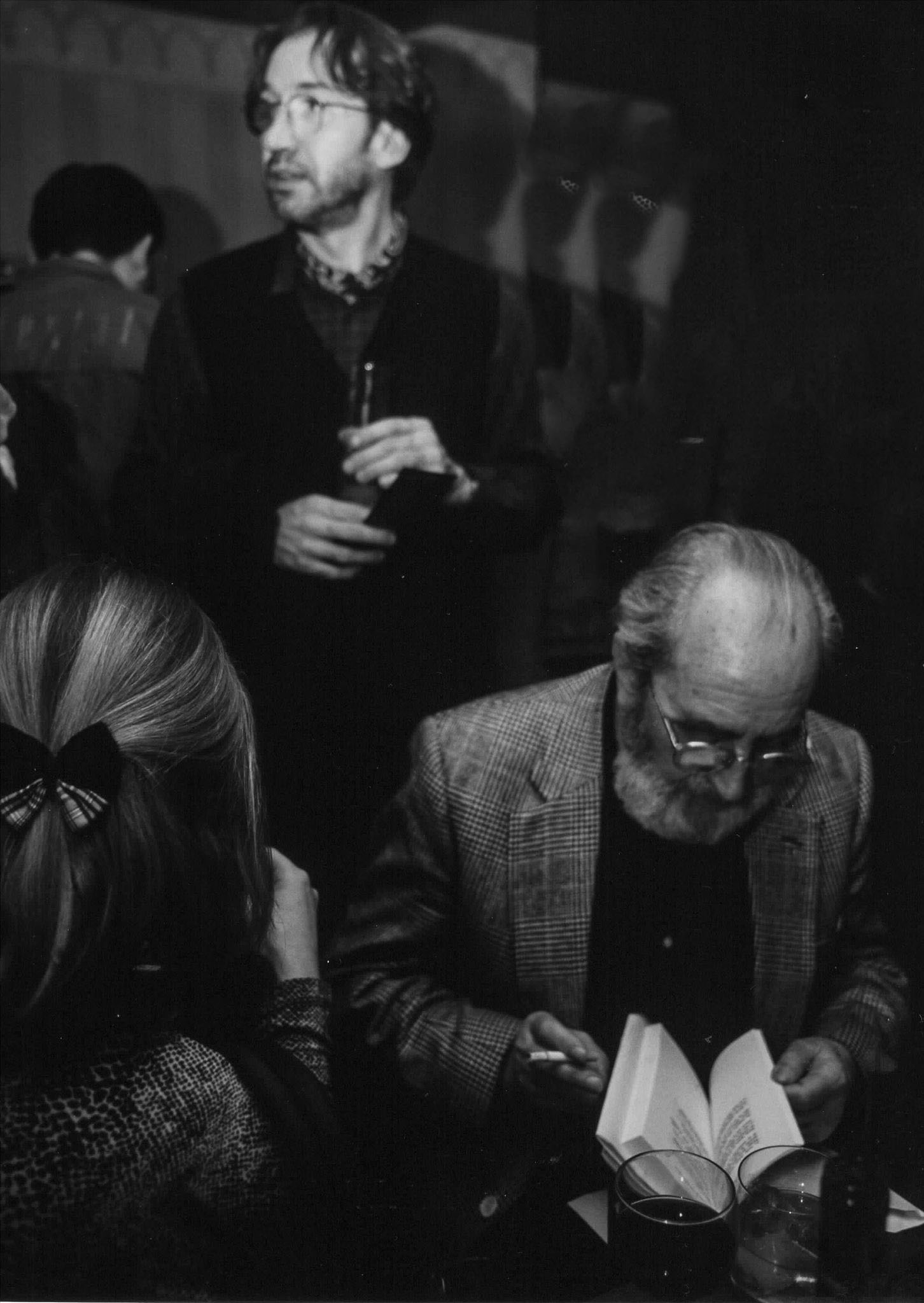

En numerosas ocasiones he destacado la línea de continuidad que existe —en mi opinión— entre el personaje que habita los poemas de Ángel González y el propio autor, trazada por un evidente nexo autográfico (por utilizar la expresión afortunada de Carlos Barral). Al igual que en sus poemas, con Ángel González podía suceder cualquier cosa, ya que llevaba su herramienta —o su magia— lógica hasta los lugares más insospechados, que eran aquellos por los que más le gustaba transitar. La noche con Ángel se transformaba casi siempre en un enigma que había que saber descifrar con el misterioso capote de los sentimientos y de las ideas. Solo entonces se podía salir de ella, más o menos airoso, por la ancha puerta del alba. Recuerdo una noche en la que el peligro, como la sombra de un reptil, resbalaba por las paredes del tugurio en el que nos encontrábamos, en una calle sin nombre de Oviedo. La discusión se desató de una forma tan absurda como violenta; dos hombres pugnaban por cantar y ninguno de los dos se ponía de acuerdo, sus voces eran tan dispares como disímiles sus características físicas. Uno era grande y musculoso, el otro pequeño y avieso (o debiera decir travieso). La situación parecía irreparable; por aquellos frustrados cantores hablaban las vísceras y un viejo rencor, sin duda acumulado durante años. El conflicto aplazado estaba a punto de pasar del insulto descarnado a la carnalidad de las manos; en el más pequeño se podía apreciar un brillo metálico camuflado en sus dedos. Ángel se levantó ante aquellas figuras contrapuestas y se dirigió de manera temeraria al más grandullón:

—«Tiene razón este señor —dijo señalando al más pequeño—. A ver, cante usted»—. Y volviéndose con un giro inesperado, ordenó al más grandullón: —«No se le ocurra interrumpirlo»—. El grandullón asintió con un gesto de sorpresa, como si le hubieran arrojado un vaso de agua helada por la espalda. El pequeño comenzó a cantar, a desplegar con orgullo el abanico de sus matices. Cuando ya iba cogiendo vuelo su canción, Ángel le cortó tajantemente. —«Ahora le toca a usted»—, le dijo al todavía atónito grandullón. El pequeño no parecía muy conforme, pero escuchó sin rechistar las tonalidades de su oponente, que vibraban en el aire como un gas comprimido. Ángel nuevamente cortó al esforzado cantor cuando iba a acometer la estrofa que requería un mayor lucimiento personal. —«Y ahora —les ordenó sin dejarles otra opción—, los dos a la vez»—. Ángel los controlaba delicadamente con el movimiento de sus manos, como el que sujeta con cuidado dos frágiles cristales; poco a poco, sus movimientos fueron adoptando una actitud más enérgica, hasta anudar en ellas definitivamente las riendas de la situación. El peligro había sido conjurado; casi sin darse cuenta, los dos contendientes se abrazaban mansamente en torno a su Ángel conciliador, «[…] cuando voy por el sendero / hago las piedras llorar / de tanto como te quiero […]», mientras entonaban canción tras canción. Incluso los dos rivales terminaron por alabar y reconocer las cualidades del otro. El pequeño —el avieso, travieso—antes de que abandonásemos el local, dijo con sincera admiración a Ángel González: —«Oiga, usted es algo especial, un director de orquesta, un músico importante o algo así»—. Y no andaba muy descaminado nuestro pendenciero cantor. En realidad, es lo que siempre ha hecho Ángel como autor literario, armonizar los contrarios, potenciar con ellos los matices de la expresión, dar la vuelta a las cosas mostrándolas verdaderamente como son. Y es que la lógica de Ángel jamás conduce al absurdo, aunque a veces lo parezca, sino a una finalidad muy concreta.

Un amigo me comentó que en cierta ocasión Ángel decidió alargar un poco más la noche, invitándoles a desayunar en un conocido hotel de Oviedo en el que se hospedaba. El camarero, un señor orgulloso de su profesión, recibió con cierto recelo aquella horda de adoradores nocturnos, del alcohol y de otras lunas, que hacían esfuerzos por mantenerse de pie, contemplando con resignado desagrado cómo se introducían con torpeza entre la ordenada hilera de sillas y de mesas que tan primorosamente había dispuesto para los desayunos. Antes de acercarse retadoramente, con una inmaculada servilleta colgándole del antebrazo, a escuchar las demandas de aquellos inoportunos, inapropiados por las horas, clientes. —«¿Qué desean los señores?»—, preguntó con una voz estrictamente profesional.

—«Póngame un güisqui»—. Ángel apenas pudo terminar su petición. Al camarero le brillaban los ojos con ciertos acentos triunfales; a la ocasión la pintan calva, y esta era la suya.

—«Perdone, señor»—, dijo con una entonación de un hombre que está curado de escándalos, pero que se escandaliza, —«esta es la hora del desayuno, y no se pueden servir más que desayunos. El bar a esta hora no está abierto»—. Tras lo que adoptó cierto aire marcial para reafirmar la solidez de sus intenciones y propiciar la desbandada del gremio invasor, un tanto pintoresco y debilitado por la profusa navegación bajo las constelaciones.

Ángel apenas acusó el golpe unos segundos, acaso el tiempo suficiente de percatarse cómo podía darle la vuelta a una realidad tan adversa. Su sonrisa de cazador de instantes enseguida afloró en sus labios.

—«Está bien, desayunemos. ¿Qué tienen ustedes para desayunar? Supongo que tendrán café»—.

—«Sí, señor, tenemos café»—.

—«¿Todo tipo de cafés, como cabe esperar en un sitio tan distinguido como este?»—

—«Sí, señor, tenemos todo tipo de cafés»—. El camarero comenzaba a manifestar cierto grado de impaciencia.

—«Bien, pues tráigame usted un café irlandés»—.

—«¿Un café irlandés, señor?»—. El camarero comenzaba a no dar crédito a lo que oía.

—«Sí, como tienen todo tipo de cafés, yo quiero para desayunar un café irlandés»—.

—«Bien, ahora se lo traigo»—.

—«Ah, si no tiene inconveniente —el camarero observaba con horror a Ángel González—, tráigame el café en una taza y el güisqui en un vaso para mezclarlo yo»—.

Los camareros de los grandes hoteles son ciudadanos del mundo, viajeros impenitentes de un universo de mesas; unos breves pasos los separan de distintas fronteras, de París a Lisboa, a la velocidad de una cerveza. El camarero, al que le sobraban horas de vuelo, enseguida se dio cuenta de que había perdido la partida, de que un inesperado jugador —sin duda un maestro— le había dado jaque mate sobre el mismísimo tablero de su bandeja. Y no le costó reconocerlo, cualidad que tienen los buenos oponentes. Ya sin rodeos, le dijo a Ángel González:

—«Dígame el güisqui que desea tomar y muy gustosamente se lo traeré al señor. Como no puede ser de otro modo, invita la casa»—.

Un buen comienzo, sin duda, para una larga amistad.

He hablado de la noche —quizá demasiado— y de la lógica de Ángel González. A veces no sé si es viernes, casi miércoles, o si el sol de agosto me despierta en diciembre por las mañanas mordisqueándome los tobillos. Si cruzo una calle o simplemente es que doblo la esquina de una página de sus poemas. Si esa música que recorre las aceras nace del hombre que canta o de la mujer que llora, o si procede de la viola o del saxo que habita en el sótano de sus renglones. Si la poesía es esa mujer desnuda que agita al viento su negra cabellera o la loca que persiguen con saña los loqueros… Hasta que las farolas se apagan y el libro se cierra.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: