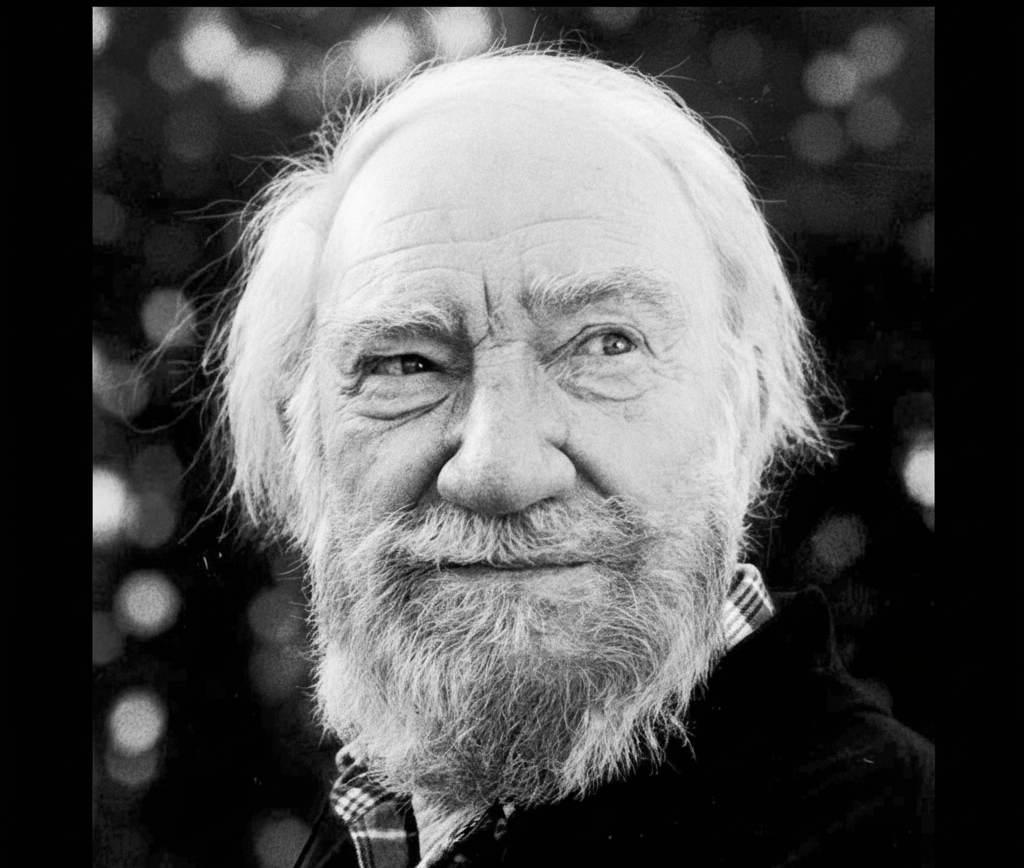

La editorial Debate rescata las memorias de Fernando Fernán Gómez. Publicadas originalmente en 1987 y ampliadas en 1998, representan el gran testamento literario del cómico (así le gustaba denominarse). Además de recordar su propia vida, el autor repasó en este libro la historia reciente de España.

En Zenda reproducimos el prólogo escrito por David Trueba a El tiempo amarillo (Debate), de Fernando Fernán Gómez.

*****

PRÓLOGO

El tiempo vivo (David Trueba)

«Rasgo característico de la vejez es pensar que con nuestra ruina debe precisamente coincidir la del Universo». Esta frase de Santiago Ramón y Cajal la incluyó Fernán Gómez en la ampliación de su libro El tiempo amarillo. La primera edición, concluida en el año 1990, fue extendida en 1998. No dejó de consignar de nuevo las marcas de bolígrafos, ordenadores y tijeras que utilizaba en su tarea, tampoco las del agua y el whisky con que se hidrataba y estimulaba en la redacción original y posteriormente en la ampliación, ni el hecho de que a la vista de la sierra de Guadarrama, que alcanzaba a ver desde su ventana, durante la escritura de la primera versión, se le hubiera interpuesto un chalé de nueva construcción que le dejó sin horizonte a la hora de completarla. La frase de Cajal se sumaba a una reflexión final en torno a la vejez, pero la vejez y el amarillear del tiempo estaban ya en la propuesta original de estas memorias de uno de los grandes personajes del siglo XX español. Toda memoria tiene algo de despedida, pero es el tono lo que resulta particular en cada escritura.

Los que conocimos a Fernando quisimos entender que en su actitud, incluso en los tiempos en que la enfermedad y las limitaciones le condenaban casi a la inmovilidad, nunca hubo esa tentación apocalíptica que define a tantos ancianos. Muchos de ellos, en la desesperación del adiós, traicionan incluso las que han sido guías en su vida, con un deslizamiento palpable hacia el reaccionarismo y la intransigencia. Fernando, en cambio, entendía que el planeta no se iba con él, es más, nunca dejó de integrar a recién llegados en su círculo íntimo sin por ello dejar de recordar a los muertos que admiró y esmerarse en transmitir su recuerdo, rasgos estos que suelen definir la inteligencia de una persona. Fernando no era ingenuo y sabía que la vida se escapa, y que las mejores vistas de la vida siempre se encargarán algunos de tapiarlas con un chalé o con un muro. También que los ahorros te serán confiscados y los esfuerzos, pagados con desprecio, pero eso no le impedía entender que otros llegarían detrás para disfrutar de estos despojos nuestros de cada día.

Fernán Gómez presumía de su pereza. Yo creo que le resultaba insoportable relacionar la idea del trabajo con la del placer. Recordaba que cuando se convirtió en actor profesional de teatro comenzó a fantasear con la posibilidad de que se cancelara la función, ya fuera por un ataque de histeria, habitual en una de las maduras compañeras, o incluso por una desgracia mayor. Por eso, cuando le preguntábamos qué era lo que más le ilusionaba de su profesión de actor, siempre respondía con jovialidad: «¡Suspender!». Según rememoraba, incluso en rodajes agradables, al levantarse por la mañana echaba un ojo por la ventana del dormitorio para ver si había caído una nevada descomunal o se desataba una tormenta feroz que obligara a posponer la jornada. Y si andaba entre gente de confianza durante una filmación, bastaba que hubiera un ruido estruendoso o algún incidente menor para que preguntara ilusionado: «¿Se suspende?». En la ampliación de su libro de memorias es obvio que Fernando impuso su pereza. Allá se lanzó a incluir un diario de rodaje de la película Pesadilla para un rico, lo que le sirvió para dejar constancia de la precariedad y de lo absurdo de su profesión, pero cuya ambición tanto literaria como rememorativa no concuerda con la tonalidad grandiosa del resto del proyecto. Por suerte, tanto en el inicio de esta ampliación como en el final donde habla de la vejez, vuelve a recuperar su tono de ironía inteligente, de elegía cordial. Especialmente, cuando cita a toda la gente que le echó en cara tras la primera edición que sus recuerdos eran falsos o equivocados y por ello emprende una humilde enumeración de sus supuestos errores. Y lo hace con la misma ironía fina con la que habla de productores, de críticos, de aquellos que siempre tienen la razón contra su humilde visión parcial. Es el Fernando reconocible en esas líneas, el que sabía poner humor para decir las grandes verdades.

Errores y fracasos son precisamente a los que Fernando saca brillo en estas memorias. Encontrarán aquí la confesión de que fue por accidente que le dieran «sobresaliente» en un examen cuando no había estudiado absolutamente nada. Y otros éxitos los rememora con igual despojamiento, como accidentes laborales. También cuando enumera sus fracasos, algunos estruendosos, encontramos al humorista sutil que fue siempre Fernando. Un señor de éxito que había encontrado la armonía de la vida en rememorar cómo todos le contradecían, cómo el público se había comportado caprichoso en las mejores ocasiones y cómo estar desconcertado es la única actitud inteligente ante la peripecia profesional de un cómico en España. Desde muy temprano, las ilusiones son sacudidas por bofetadas de realismo y en las mejores páginas de este libro se encontrarán los relatos de batacazos y malentendidos memorables, aquellos que afilaron el escepticismo y la socarronería racionalista de quien fue, sin duda, una de las mejores voces de nuestro país. No solo por cómo entonaba y jugaba con la coloratura de su fraseo, sino por el contenido de todo lo que decía en comidas y sobremesas, entrevistas y confesiones, ajeno completamente al triunfo generalizado del tópico y la vacuidad.

Recordaré un detalle menor. Cuando comenta en la parte final del libro el proceso de rodaje de Pesadilla para un rico, toca de perfil los problemas que surgieron para completarse la música de acompañamiento. Sin embargo, elige no hacer sangre con el asunto. Por esos años en que redactaba la ampliación, Fernando dedicó 45 minutos de una cena a contar con detalle el proceso de selección del músico entre varios candidatos, la negociación con la productora y la ejecución de la banda sonora. Los afortunados que asistimos a esa cena recordamos aquel monólogo como una de las interpretaciones humorísticas más geniales de Fernando. No había detalle que no recreara, personalidad que no encarnara en una especie de espectáculo de entretenimiento y autoparodia maravilloso. Así era Fernando, tenía esa capacidad de tirar de un hilo anecdótico y convertirlo en un despliegue de ingenio. Era lo contrario a un pomposo, lo opuesto a un solemne, lo más lejano a un brasas. Fernando fue un humorista, que en la conversación usaba todas las cadencias de su abanico de actor para completar una anécdota de manera prodigiosa.

El tiempo amarillo se ha convertido con el paso de los años en uno de esos libros imprescindibles en la literatura memorialista española, a la altura de maravillas como Los Baroja de Julio Caro Baroja o de esa otra rara forma de dietario literario que es El quadern gris de Josep Pla. El logro se lleva a cabo desde la humildad, porque Fernando conocía de sobra que en nuestro país es prácticamente imposible dedicarse a varias cosas y no ser penalizado por ello. Los oficios imponen una disciplina de exclusividad y se defienden atrincherándose y atacando de manera violenta a todo lo que se considera intrusismo o diletantismo. Por eso, la figura de Fernán Gómez es destacada y elogiada sin medida en su faceta de actor, pero eso conlleva despreciar de manera injusta aunque calculada sus otros desempeños profesionales. Entre ellos, el de escritor. ¿Cómo iba a ser posible que Fernán Gómez pasara a la historia como uno de los grandes escritores españoles si se había dedicado a ello entre rodaje y rodaje, sin dejar de acudir a tertulias y cafés? Tal frivolidad lo descalificaba. Eso no podía ser, supongo que se dirían los que extienden el certificado de autenticidad. Tampoco la de dramaturgo podía ser una faceta reconocida, pues ese oficio lo había ejercido de manera inconstante a lo largo de los años, y aunque firmó la que es una de las obras de teatro más importantes de nuestra escena, Las bicicletas son para el verano, resulta inútil incluirlo en el canon oficial.

En el articulismo de prensa, Fernán Gómez fue un caso muy significado. Se dedicó de manera más intensa cuando ya era un hombre de cierta edad, pero sus columnas fueron siempre atrevidas y precisas. También llegó a cotas altas en el formato televisivo, en distintos géneros, pero a nadie se le ocurre ponerle entre los nombres clave de la historia de nuestra televisión. Aunque solo fuera porque como entrevistado era glorioso, y acaso merezcan algún tipo de homenaje aquellos personajes como él que aparecían en un panorama tan gris como el de nuestra infancia, dándole color y gracia. Y aún tuvo un mérito más: participó en una conocida tertulia televisiva de los primeros tiempos de las cadenas privadas y se congratulaba entre los íntimos por lo poco que intervenía. «Chico, y me pagan igual que a los que hablan todo el rato, es fantástico», bromeaba. Lo dicho, también queda pendiente su reconocimiento televisivo.

Pero todavía es más ridículo que su carrera como director de cine haya sufrido parecido ninguneo, arrinconada a la sombra de su brillo como intérprete. Hagamos un ejercicio de ingenuidad y pensemos en lo que hubiera sucedido si un señor que no es actor famoso hubiera firmado películas como La vida por delante, La vida alrededor, El mundo sigue, El extraño viaje o El viaje a ninguna parte. Sería considerado uno de los grandes directores de nuestro cine. Definitivamente, su capacidad para afrontar disciplinas diversas le condenaba a ese desprecio que él encaró siempre con cierto humor. Una fatalidad más. En su día, el cineasta José Luis Borau tuvo el acierto de reivindicar entre los dirigentes de la Real Academia Española la presencia de un representante de la escritura para los medios audiovisuales. De esta manera, se llegó entonces a la conclusión de que el más incuestionable candidato era el guionista Rafael Azcona. El problema es que cuando Borau fue a proponérselo a Azcona, este le respondió con su fortaleza habitual: «Ni hablar». No le gustaba estar obligado a ejercicios presenciales en actos institucionales. Por lo cual, de manera lógica, el siguiente en la lista fue Fernán Gómez, que no solo aceptó encantado, sino que disfrutaba mucho de las reuniones de los jueves y de su buena relación con algunos de los académicos. A su muerte, sería precisamente Borau el que ocuparía el sillón que tanto ayudó a consolidar.

En una ocasión fui junto a mi hermano Fernando a entrevistar a Woody Allen a París. Presentaba una película, Balas sobre Broadway, que curiosamente compartía con Fernán Gómez una desprejuiciada visión de la vida entre las bambalinas del teatro. Woody Allen había visto Belle Époque y le preguntó a Fernando, después de elogiar la película, si el anciano protagonista era actor profesional, pues le había parecido que quizá era un poeta o un pintor elegido por sus cualidades personales para interpretar el papel. Es actor, actor, dijimos nosotros, bueno, y algunas cosas más, pero sobre todo actor. Admirado, Woody Allen nos transmitió su sincera felicitación para él. Cuando volvimos a Madrid no tardamos en cenar con Fernán Gómez y contarle el episodio. Sonrió con enorme satisfacción y nos dejó caer una apreciación personal. «En el fondo —nos dijo—, yo vengo a ser un poco como un Woody Allen español, ¿verdad? Pues escribo, dirijo, interpreto papeles protagonistas. Supongo que él es rico, ¿no es cierto?». «Así es», le respondimos. «Esa es mi tragedia, que si hubiera nacido en Nueva York o en California yo ahora tendría pisos enormes, ranchos kilométricos y hasta caballos de mi cuadra propia».

Recuerdo aquel episodio porque, en la preparación de Belle Époque, precisamente uno de los maleficios que hubo que superar fue la leyenda extendida por la industria del cine de que Fernán Gómez era veneno para la taquilla. Por entonces, todos parecían asociarle a un mal negocio, a un actor ya del pasado que no convenía contratar. Supuestamente, los espectadores ya estaban cansados de él. Por suerte, aquella infamia fue rebatida con su protagonismo en esa película bendecida por la popularidad general. Supongo que fue otro capricho del destino en este oficio cruel y que demanda a todas horas la novedad, la cara nueva.

Para alguien que había nacido accidentalmente en Lima, que luego había pasado sus primeros meses en Buenos Aires y que mantuvo largo tiempo la doble nacionalidad, que decía disfrutar mucho de los tangos porque quizá le acercaban a su Argentina de primera infancia, los azares vitales eran una fuente interesante de desolación y talante resignado. Para alguien que, pese a sus muy asentados valores, reconocía sin ninguna falsa moralina que lo que más le gustaba en la vida eran el lujo, las alfombras, las bebidas caras y las atenciones solícitas a su persona, no dejaba de ser una ironía que de entre todos los países del mundo le hubiera tocado vivir en España. Una España que él encarnaba con orgullo, pero que no sacaba a pasear para recoger los frutos de la propaganda patriótica.

En El tiempo amarillo, Fernando sabe entroncar su vida insignificante, como le gusta decir, con la Historia en mayúsculas. En especial, la historia de España. Nunca renunció a ser un niño de la Segunda República. Es fantástico leerle rememorar el paseo con su abuela para sumarse a la conmemoración de la llegada de la República y el exilio del rey. Como lo es también leerle contar cómo recoge una distinción de las manos del nuevo rey español, nieto de aquel que partió al exilio, tras la transición a la democracia y rememorar que en ese momento de quien se acuerda es de su madre, tan creyente y monárquica como era. Fernando es un adolescente en la Guerra Civil, un chico cercado y amedrentado, que percibe con estupor cómo al terminar la contienda no llega la reconciliación sino la humillación de los vencidos y la implantación a martillazos de una peculiar idea de victoria. Muchos años después, cuando ya era un anciano, le vimos participar con enorme entusiasmo en las grandes manifestaciones contra la implicación de España en la guerra de Irak. Escucharle leer uno de los manifiestos de protesta era entender que, en su interior, cerraba un círculo a sus fidelidades. Por más que se reconociera siempre como un libertario, sabía que las posibilidades de encontrar un mundo como el que él imaginaba eran no ya reducidas, sino imposibles.

Fernán Gómez era juguetón y sofista. Así se muestra en el libro. En ocasiones se detiene a comparar su narración con la de las otras biografías que ha usado como modelos. Se recrea en ver cómo cuentan el primer éxito Alec Guinness, Lauren Bacall, Ingrid Bergman o María Asquerino. Se sorprende al ver cómo revelan su vida sexual Laurence Olivier, Pola Negri o Chaplin. Todo para acabar retratándose como tímido irremediable, fijados unos límites pudorosos en lo que irá a decir o no. Se enamora, se casa, se divorcia con un encanto discreto. E incluso cuando se detiene en alguna de las profesionales del sexo que le acompañaron en las noches, lo hace para describir sus privilegiadas capacidades para el análisis de sus miserias. Contaba que siempre buscó a la mujer artera que le destruyera la vida, fascinado como estaba por los personajes de Marlene Dietrich. Hasta que una de las acompañantes ocasionales le dice: «Fernando, a ti no te puede destruir nadie, tú ya estás destruido». Reconstruye los tiempos de miseria con precisión, y al éxito siempre le pone un collar de realidad. Es antológica la escena en que un enviado de su padre le pide que no vuelva por el teatro donde este actúa y en compensación le regala, de parte de aquel, un corte de tela para que se haga una chaqueta.

A quienes recuerdan por episodios puntuales a un Fernán Gómez malhumorado, les volverá a sorprender este libro lleno de bienhumoradas anécdotas, de recordatorios cabales y de una visión del mundo ácida pero tierna. A quienes, y hoy ya son muchos, no tienen ni idea de quién fue Fernán Gómez, este libro les traerá el mundo de sus abuelos y bisabuelos, visto como pocas veces se ha contado. Una España recorrida desde una mirada inteligente y divertida, con atención a los detalles menores, sin convertir el libro en un tránsito por los grandes hitos de una vida profesional que los tuvo. Fernando habla de las dificultades para cobrar, de las carencias, del desencanto profesional, de la lóbrega y triste trastienda del mundo del espectáculo y de la incierta cadencia de las relaciones personales. Incluso en uno de los capítulos reconoce con franqueza el modo en que las comidas de los domingos le sirvieron para recuperar y conocer a sus dos hijos tras el divorcio de la que era su esposa, María Dolores Pradera. Muchos años más tarde, en un aparte en una cena con la Pradera, me atreví a preguntarle cómo habían sido esos años de convivencia entre dos personalidades tan poderosas. Me dijo: «Mira, David, tú habrás oído decir que los matrimonios cuando se separan hacen separación de bienes, ¿verdad? Pues Fernando y yo cuando nos separamos hicimos separación de males». Ese genial humor también lo gastaba su primera pareja.

Durante los últimos años de su vida, tras una relación duradera y productiva con la actriz de origen argentino Analía Gadé, Fernán Gómez mantuvo una unión memorable de varias décadas con Emma Cohen. Compartían sus tres parejas más duraderas la virtud de la belleza, combinada con una inteligencia al alcance de muy pocos. Emma era también actriz y escritora como él, y se levantaba un teatro íntimo entre ellos y a veces para los afortunados amigos que visitaban su casa. En ocasiones, con discusiones dialécticas tan vibrantes que sospechabas que aquello era un montaje para hacernos reír. En una de esas visitas, recuerdo que Emma nos mostró con picardía una foto recortada del padre de Fernando. Aunque en este libro se habla de él con profusión, jamás se le nombra; Fernando más bien se esmera por contarnos las heridas que le causó el hecho de ser durante la infancia y juventud un niño sin padre reconocido. Y la decepción al verle por fin, lejos del galán apuesto que hubiera imaginado. Su madre había quedado embarazada durante una gira en la compañía en la que actriz y actor compartían trabajo, hijo él de la insigne intérprete y empresaria María Guerrero. Pero aquel era un hombre casado y Carola Fernán Gómez apechó con las circunstancias y contó con la ayuda inestimable de su madre para sacar al niño adelante. En aquella foto que Emma nos mostraba tantos años después podía leerse por detrás una dedicatoria autógrafa de Fernando Díaz de Mendoza que decía así: «Carola, ya sabes que te quiero mucho». Y al mostrarla, Emma reía con picardía, como hacía siempre, con esa inocencia suya que era todo inteligencia destilada.

Fernando fue un hombre con traumas, por supuesto. Pero a todos ellos les encontró un acomodo cierto dentro de su espíritu creativo y vitalista. Su escritura es igual, limpia pero precisa. Culta, pero al mismo tiempo con oído y memoria de lo popular. Ligera, pero cargada de profundidad. Sarcástica, pero de una nobleza formidable. Sus retratos de cada personaje importante destilan la dulzura del cariño, pero no se ahorra la visión descarnada del defecto. El tiempo amarillo es un libro único y rotundo. No se lo pierdan. Es una ventana al siglo XX español que ya para siempre quedará abierta de par en par en su memoria de lectores.

—

Autor: Fernando Fernán Gómez. Título: El tiempo amarillo. Memorias (1921-1977). Editorial: Debate. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: