Nuestros problemas con la memoria tienen más relación con la manera como recordaremos las cosas que con las cosas que recordaremos. En cuanto Ingmar Bergman murió y comenzamos a olvidar su rostro, otros rostros fueron ocupando su lugar. Comenzamos, sin ir más lejos, a ver con más nitidez cómo los rostros de Alma (Bibi Andersson) y Elizabeth Vogler (Liv Ullmann) se vuelven uno solo en Persona (Manniskoätarna, 1966), quizás para decirnos que cuando nos paramos ante un retrato y notamos en él algún tipo de sentimiento, ese sentimiento no le pertenece por completo. Se trata de algo compartido, algo que pertenece también a otras personas. Entonces comprendemos que el retratado puede ser en realidad el retratista, una excusa de este último para reconocerse a sí mismo en otras personas o para depositar en otros lo que no es capaz de asumir como propio.

Hubo un tiempo en que parte de Europa guardaba silencio. Fue entonces cuando irrumpió la obra de Ingmar Bergman. Al principio lo hizo de forma tenue, ofreciendo depuradas visiones de la Edad Media y piezas de cámara, que fueron más celebradas por su habilidad retórica que por su maestría visual, aunque sus planos proporcionasen estupendo material fotográfico para ilustrar los libros de cine. Mucha gente apreció El séptimo sello (Det Sjunde Inseglet, 1956) o Fresas salvajes (Smultronstallet, 1957) porque en ellas se cuestionaban las cosas que nadie podía poner en duda en ciertos países, como el autoritarismo, la fe o la fidelidad. De algún modo, aquellas películas le proporcionaron voz a quienes no la tenían o no la sabían articular. Pero, de la misma manera que la obra literaria de Thomas Bernhard requiere la energía de la juventud para resultar impactante y original en lugar de rutinaria y cansina, la obra de Bergman fue perdiendo fuelle, en mi opinión, a medida que el mundo iba cambiando, casi toda Europa recuperaba el habla, y él, sin embargo, seguía explotando los recursos de costumbre, haciendo que su sinceridad emocional se fuera volviendo cada vez más grotesca e innecesaria, casi pornográfica, en ocasiones no muy diferente de un reality show.

Vaya por delante: Bergman me parece un gran maestro. De su filmografía me quedo con El rostro (Ansiktet, 1958), Los comulgantes (Nattvardsgaesterna, 1962) y Persona; aunque también destacaría Noche de circo (Gycklarnas Afton, 1953), Como en un espejo (Sasom I en Spegel, 1961) y Esas mujeres (Foer Att Inte Tala Om Alla Dessa Kvinnor, 1964). Reconozco mi escaso aprecio por casi todo lo que hizo a partir de los años setenta, además del pasmo que me producen la popularidad y la aceptación crítica de Gritos y susurros (Viskningar Och Rop, 1972) o Saraband (2003).

Si los años suelen depurar el estilo de los artistas, que optan por quedarse solo con lo esencial desde un punto de vista estético y retórico, al estilo de Bergman le ocurrió lo contrario. Las imágenes de sus películas se fueron poblando de símbolos cada vez más chirriantes y se volvieron más herméticas, además de hipertrofiarse con codas exteriores para despistar y flashbacks innecesarios. Hacia el final de su carrera, seguía utilizando los recursos que lo habían convertido en un maestro cincuenta años antes (fusión de tiempos en un mismo plano, acoso de rostros con la cámara, verbalización de los secretos más recónditos del alma humana o una gran violencia física y emocional), sin que a lo largo de su carrera fuese capaz de proponer muchas novedades. Bergman, de hecho, nunca fue un cineasta moderno. Buena parte de sus cualidades provienen del siglo XIX o de principios del siglo XX, de la obra de los dramaturgos Henrik Ibsen y August Strindberg o de la del pintor Edvard Munch.

Bergman no pudo abandonar jamás sus viejas obsesiones o sus viejas obsesiones no acabaron de abandonarlo por completo. Una y otra vez se repite en su obra la idea de que no hay una verdad lo bastante perfilada, definitiva; la sensación de fracaso es continua. Dios no existe o está demasiado lejos; el amor entre los seres humanos es insuficiente; el pasado nos impide gozar del presente; la realidad no es nada sin una pizca de fantasía y la fantasía no tiene cabida en la realidad… En De la vida de las marionetas (Aus dem Leben der Marionetten, 1980) se dice: «El espejo está destrozado, pero ¿qué reflejan los trozos?». Jamás se llega a un resultado satisfactorio, faltan matices, rasgos. De ahí que a lo largo de su carrera haya una sucesión de ensayos, movimientos para acercarse a algo que, a cada paso, se aleja. Intentos que demuestran, cuando poco, cierto grado de insistencia, de fidelidad hacia uno mismo. O puede que con cada película Bergman estuviese constatando el fracaso de la anterior. También cabe pensar que Bergman pudo llegar a convertirse en una franquicia asumida por él mismo, como dejó muy claro a partir de 1970, en cuanto aceptó trabajar (y de paso repetirse) para ambiciosos productores europeos (Dino de Laurentiis, entre otros), en el extranjero (Gran Bretaña, Noruega, Alemania), con actores a quienes no supo entender o a quienes no fue capaz de controlar por completo (Elliot Gould, David Carradine, Ingrid Bergman), en lenguas que le resultaban distantes (inglés, alemán), con grandes presupuestos (que en su caso apenas brillan en los encuadres), escribiendo sus guiones a partir de material ajeno (obras teatrales de Molière, óperas de Wolfgang Amadeus Mozart o novelas de Ulla Isaksson) y viendo hasta qué punto sus obsesiones y parte de su estilo podían ser reproducidos con extrema facilidad (por otros cineastas, como Woody Allen, Andrei Konchalovski, Bille August o André Téchiné; y por colaboradores, familiares y amigos, como Liv Ullman, Max von Sydow, Sven Nykvist, Erland Josephson o Daniel Bergman). Aun así y diga lo que yo diga, sus películas siguen devolviéndonos una cercanía que el cine actual ha ido perdiendo, una clase de intimidad sin cabida en los espectáculos comerciales (y tampoco en el cine de arte y ensayo, que hace del distanciamiento brechtiano su máxima inspiración, su metodología expositiva); aunque también nos hace sentir frío y desamparo al contemplar los rostros que muestran sus películas, como si en ellos los detalles fuesen demostraciones de la destreza de un maestro pero no una muestra de su cariño hacia los modelos que utiliza. John Berger sintetiza, a este respecto, muchas de mis inquietudes diciendo que «para realizar buenos retratos seguramente nos ayuda haber realizado antes algunos autorretratos y haber aprendido a aceptar los retratos que los demás hacen de nosotros».

En 1970, Ingmar Bergman era un director consolidado a quien se reconocía por unas señas de identidad que él no podía (o no quería) cambiar. «Yo estaba pasado de moda, arrollado por la nueva, la joven estética», reconoció él mismo a finales de la década de los sesenta ante Stig Björkman, Torsten Manns y Jonas Sima cuando estos lo entrevistaron para Conversaciones con Ingmar Bergman, que sigue siendo la mejor manera de introducirse en la obra del realizador sueco.

Aunque Bergman reconociese en su libro Imágenes que «mis fracasos humanos son notables, por eso me esfuerzo en ser un buen entertainer», no resulta fácil aceptar sus palabras sin unos cuantos recelos. Sin embargo, la desconfianza no surge de la posible sinceridad del realizador sino de su posible arrepentimiento o piedad hacia aquellos sobre quienes hablaba y aquellos a quienes describía en sus películas. Al fin y al cabo, en sus últimos treinta y siete años de vida aceptó intervenir en más de quince documentales sobre su persona y sobre su obra, en los cuales él siempre parece el máximo protagonista delante y detrás de la cámara, mientras habla con la misma sinceridad descarnada de sus películas y a la vez con absoluta tranquilidad, de forma racional y articulada, sin sentimentalismos. Trabajó con ex esposas a las que, en algunos casos, había traicionado, actrices que nunca consiguieron tener una carrera propia, lejos de la tutela de quien fuera su esposo y maestro. Anunció a bombo y platillo su retirada del cine en diferentes ocasiones, para luego hacer producciones televisivas que se estrenaban en salas comerciales. Recuperó guiones supuestamente olvidados, para demostrar que nunca los había desdeñado por completo. Acudió a festivales, ciclos, homenajes y retrospectivas, pese a su manifiesta misantropía y a la falta de divismo con que le gustaba describirse. Filmó el lugar donde vivía recluido, lejos del mundo pero no tan lejos como para que no lo conozcamos al dedillo gracias a Fårödokument 1969 (1970) y Fårödokument 1979 (1979). Y, last but not least, defraudó dinero al fisco sueco.

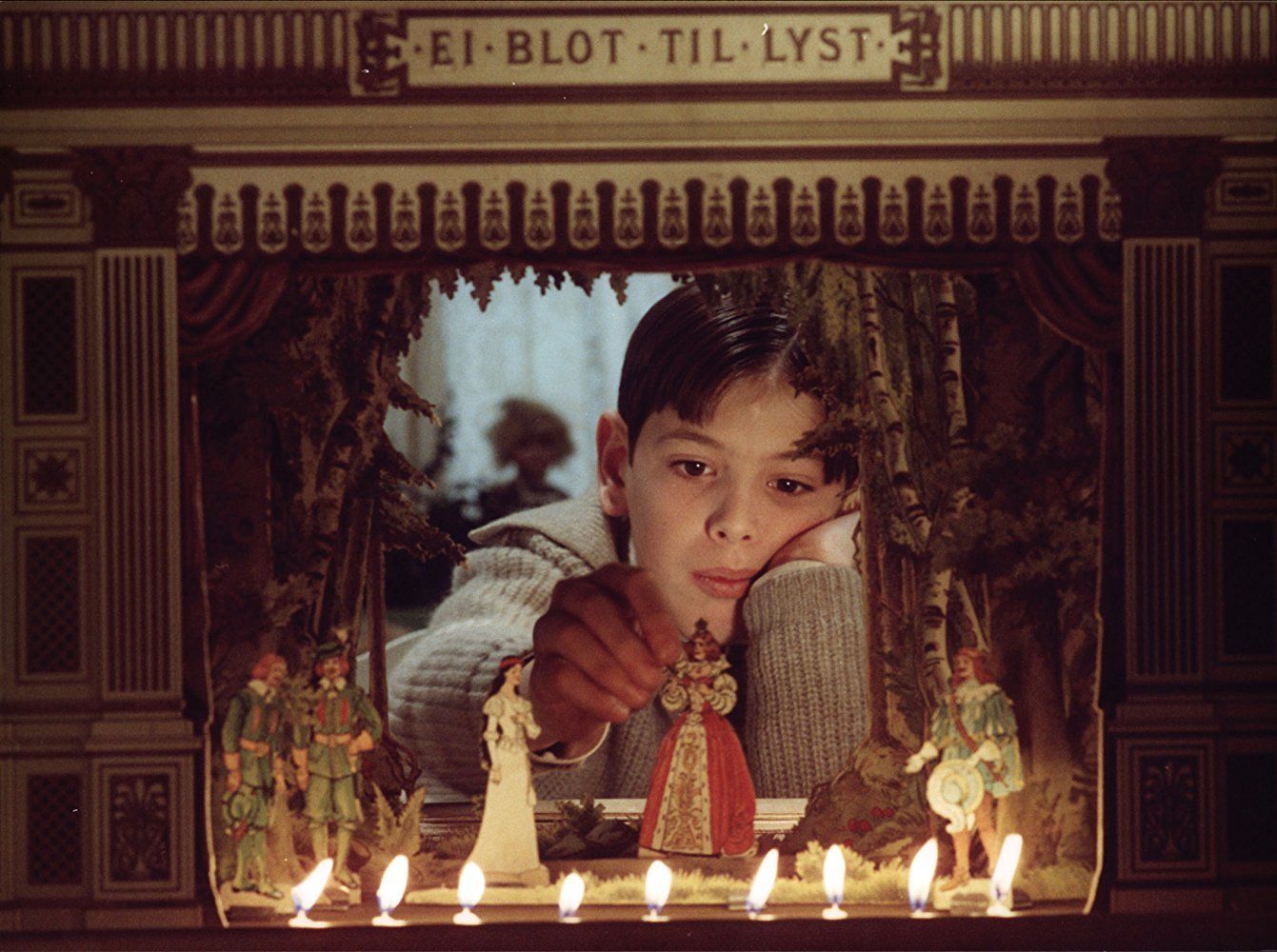

Bergman era un realizador incansable, que a lo largo de muchos años pudo escribir guiones en tres días y rodarlos en apenas cuatro semanas, además de dirigir montajes teatrales al mismo tiempo. Su ritmo de trabajo fue endiablado durante décadas. ¿Quién no iba a perderle la pista? También es preciso tener en cuenta que algunas de sus películas fueron concebidas para televisión y no fueron distribuidas fuera de Suecia. Y que cuando se decidió a explorar el territorio de los documentales, bastantes distribuidores no mostraron demasiada fe en ellos, dando por hecho que eran trabajos secundarios o simples caprichos, películas que ni siquiera interesarían a sus fans más incondicionales. De ese modo, su carrera está, por desgracia, llena de espacios en blanco para casi todos nosotros. Podemos conocer muchas partes pero en contados casos —si es que existen— el todo por completo. Posiblemente su personalidad —la que creemos entender tan bien— esté salpicada de ese tipo de vacíos. Eso le convertiría en un misterio visible, alguien de quien podemos decir muchas cosas sin llegar a estar seguros de nada. Paradojas como esa dan qué pensar, más que nada por referirse a alguien a quien se supone que todos entendíamos a la perfección porque habíamos visto su alma al desnudo en películas como Cara a cara… al desnudo (Ansikte mot ansikte, 1976), Fanny y Alexander (Fanny och Alexander, 1982), Después del ensayo (Efter repetitionen, 1984) o En presencia del clown (Larmar och gör sig till, 1997). ¿Nos habremos conformado con conocer un retrato del artista a medio acabar?

Vaya por delante, yo jamás he visto uno solo de los montajes teatrales de Bergman, aunque en 1985 su versión de El rey Lear se presentase en el Congrés Internacional de Teatre de Barcelona y al año siguiente su versión de La tía Julia se escenificase en Madrid. Ignoro, por tanto, cuál fue su verdadera importancia como director teatral, capaz de enfrentarse con textos clásicos y modernos, con óperas y obras breves, con ballets y adaptaciones de novelas. Me da la sensación, eso sí, de que Bergman era un hombre eminentemente teatral. Eso explicaría que algunas de sus mayores influencias proviniesen de Henrik Ibsen y August Strindberg, dos dramaturgos escandinavos cuya obra se caracteriza por la fuerza dramática de sus tramas y no tanto por sus innovaciones formales, algo que puede hacerse extensible a la obra cinematográfica de Bergman.

El teatro y los guiones de cine también dejaron una huella en las novelas que escribió Bergman tras anunciar una de sus primeras despedidas del mundo del cine, algo después de haber rodado Fanny y Alexander. Tanto Las mejores intenciones como Niños de domingo y Confesiones privadas muestran sus escasas dotes como narrador. Son novelas construidas en realidad como piezas escénicas sin instrucciones pero con los diálogos y las situaciones muy marcadas. Más que verdaderas narraciones, dan la sensación de ser tratamientos para posibles guiones, que es en lo que finalmente acabaron convirtiéndose, en los tres casos escritos por él y dirigidos por Bille August, Daniel Bergman y Liv Ullman respectivamente. Las películas resultantes son una extraña combinación en la que se reconocen temas familiares, relacionados con la vida y obra del realizador, con un tratamiento algo menos tenso del que él solía imponer cuando rodaba.

Sus últimos años, no obstante, le permitieron escribir asimismo dos volúmenes autobiográficos. Linterna mágica es un repaso a su memoria familiar, sin eludir aspectos incómodos de su personalidad, como su fascinación por la estética nacionalsocialista que se impuso en la Alemania nazi, sus frecuentes infidelidades o algunos caprichos que dan una imagen infantil de él. Leyéndolo se tiene la misma confusión que tiene Isak Borg (Victor Sjöström) en Fresas salvajes. La narración no sigue un curso cronológico, mezclándose distintas épocas a menudo en la misma página, reiterándose ciertos hechos, incluyendo fragmentos tomados de cartas o diarios ajenos, introduciendo sueños o elucubraciones, desviándose antes de llegar al término de una historia… Hay una sensación de deriva que pone de relieve los peculiares mecanismos de la memoria, los confusos sentimientos de su narrador o la labor terapéutica que tuvieron el cine y el teatro en Bergman, porque le sirvieron para poner un orden temporal allí donde imperaban las ensoñaciones propias de quien no es capaz de dejar de ser niño, por mucho que algo así le produzca tanta seguridad como dolor. En el último capítulo del libro, él se intenta auto convencer de que «yo tengo que pensar en lo que poseo, no en lo que he perdido o en lo que jamás poseí», pero las páginas anteriores producen una sensación bien distinta. De hecho, las líneas finales del libro son una transcripción literal del diario de su madre, a poco de nacer él. Se trata, pues, de un viaje a la semilla, para recordar algo que su madre constató en las semanas siguientes de nacer Bergman, mientras él amenazaba con morir a diario sin que los médicos supiesen la causa: «le rezo a Dios sin confianza; uno tiene que arreglárselas como mejor pueda».

Con su habitual inteligencia y malaleche, Anthony Burgess hizo en los años setenta una reseña de una novela de Graham Greene, cuyas debilidades fue destacando de forma metódica, para acabar reconociendo, no obstante, que la grandeza de Greene nadie podía discutirla, por mucho hincapié que se hiciese en los errores de sus peores obras. Me parece que algo así podría decir yo sobre Ingmar Bergman en este preciso instante. Supongo que parte de mis recelos hacia muchas de las películas que dirigió a partir de 1970 se basan en mi admiración hacia él, hacia cuanto había hecho antes; también en mi agradecimiento por haber puesto voz a mis silencios en algún momento de mi vida, por enseñarme que el coraje a veces ha de estar por encima del fracaso e incluso del ridículo, y que no hay verdad sin riesgo. Para mí, reconocer a estas alturas de mi vida todo lo que me separa de Bergman es solo una manera de poner de manifiesto lo mucho que me unió a él hace años. Supongo que ambos hemos crecido, yo para independizarme de él y él para convertirse en maestro de otros. Nada de esto significa que nuestros lazos se hayan disuelto, porque con él se mantiene un diálogo muy parecido al que se mantiene con un padre o con un hermano mayor, de por vida. Quede claro, no obstante, que Bergman mismo reconocía al comienzo de Imágenes que «a veces los demonios ayudan, pero hay que ir con cuidado porque en ocasiones pueden ayudarte a llegar al infierno».

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: