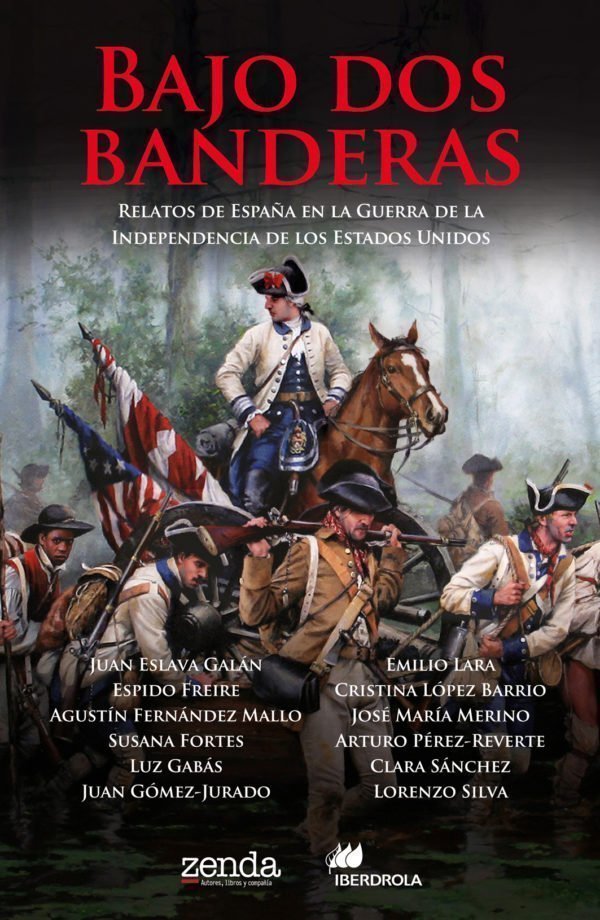

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

En este cuento Clara Sánchez relata el caos de un mundo que agonizaba y otro que renacía. En el cual se conocieron y colaboraron dos personas fundamentales en el devenir de la Guerra de la Independencia de estados Unidos, la agente 355 y el español Bernardo de Gálvez.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

Estábamos a finales del verano de 1778, corría un fresco muy agradable cuando llegué a la casa de Anna Strong. Estaba situada en Setauket, frente a Long Island Sound y tenía la fachada blanca y el tejado oscuro con parterres de flores alrededor lógicamente descuidados. No era el momento más apropiado para ocuparse de quehaceres agradables y cotidianos cuando su marido Selah hacía unos meses que fue detenido por las facciones inglesas y confinado en un barco donde reinaban la podredumbre, las ratas y cosas mucho peores. Aun así el aspecto de la casa era acogedor y relativamente alegre por la algarabía y correrías de sus nueve hijos. Y uno podía imaginarse tiempos mejores de meriendas y juegos despreocupados, de visitas sin ganas de marcharse de su jardín. Solo en un entorno placentero y con la ayuda de los criados —que ahora vagaban de aquí para allá por no tener otro sitio mejor adonde ir—, Anna, maternidad tras maternidad, habría podido mantener un aspecto tan joven.

Me invitó a entrar con amabilidad y diligencia, mirando de reojo a derecha e izquierda. ¿Qué edad tendría?

¿Unos treinta y cinco? Por las arrugas en la comisura de la boca debió de ser sonriente y todo hacía pensar que su marido no era exigente con ella y que aquella tropa de niños era fruto de una irresistible atracción amorosa y no de la dejadez y el hastío. En el saloncito esperaban, unos de pie y otros sentados, pero en todo caso muy despiertos y alertas, los miembros de la red de espías Culper Ring: el líder Abraham Woodhull, un comerciante de nombre Robert Townsend, Austin Roe (dueño de una taberna) y el marino Caleb Brewster, todos residentes en Setauket. Me presenté yo mismo: Bernardo de Gálvez, Gobernador español de Luisiana. Woodhull dio un paso al frente y me agradeció mi comparecencia. Deseaban ardientemente conocer al español que tanto estaba haciendo por la independencia de las colonias desde el punto de vista militar, pero también del espionaje. Mi habilidad para recabar información era encomiable y mi visión de futuro admirable. Los demás apoyaron sus palabras asintiendo con la cabeza. Realmente estaban consiguiendo que me sintiera satisfecho y que considerara que el viaje hasta esta encantadora casita no había sido en vano. Yo correspondí diciendo que aunque su sistema de espionaje no llevaba mucho tiempo funcionando se había ido perfeccionando y refinando de un modo glorioso.

Me comunicaron que lamentablemente no podía asistir a la reunión Benjamin Tallmadge, el creador de esta organización bajo las órdenes del mismísimo George Washington, quien le encargó reclutar a vecinos leales de Setauket dispuestos a informar de todo lo que veían y oían. Así que siguiendo sus indicaciones Tallmagde ideó un código en que se nos identificaba con un número. Yo era el 540, Washington el 711, Woodhull el 722 y la ciudad de Nueva York el 727. En los mensajes se utilizaba tinta invisible y otras artimañas muy ingeniosas. Siguiendo este procedimiento, por medio de un mensaje insertado en un periódico, es como fui convocado a esta reunión.

Pero fue esta tarde, en el hogar de Anna Strong, cuando se rozó la genialidad. Fue ella misma quien propuso un método sencillo, práctico, que solo una gran agudeza mental y visual podría detectar y descifrar. Su mente trabajó con lo que tenía a mano y con el deseo de acabar con la guerra y rescatar a su marido. En el saloncito en que fingíamos tratar con normalidad, apoyados en la chimenea o en el piano, asuntos completamente anormales, en el saloncito digo, dedicado a la lectura y juegos de mesa en tiempos de paz, había rastros de su marido por todas partes: en las botellas de licor, los libros, los periódicos atrasados y los mazos de cartas. Todo conducía a imaginarlo amable y delicado y a temer que no sobreviviera en el barco-prisión. Debido a su ausencia, la situación familiar era realmente lamentable. Y a pesar de todo, entre las paredes de la casa, hubo instantes en que uno se olvidaba de que estábamos en guerra, sobre todo cuando llegó la hora del té que tomamos en unas tazas de porcelana con pequeñas rosas pintadas y filo dorado. La tetera humeante sostenida por la firme mano de Ann parecía un arma de guerra. Las mangas del vestido le llegaban un poco más abajo del codo, dejando al descubierto unos tendones fuertes, fruto de acarrear niños. Su vestido era sencillo, sin volumen, cómodo diría, mejor aún, práctico en tiempos completamente adversos para los corpiños y las enaguas aparatosas. De todos modos, le quedaba humor para adornarse con una preciosa pañoleta de gasa que hacía pensar en un ropero exquisito y en un esposo capaz de valorar el resbaladizo matiz de la elegancia o de lo que en tiempos de paz y felicidad podríamos llamar primor. En definitiva, era austera y de líneas limpias. Las muñecas, los hombros, los pómulos sobresalían contundentes y pulidos. Contemplándola mientras organizaba en la mesa —como en un juego para niños— los platillos, las tazas, el azucarero y la jarrita de la crema, comprendí que ya sería muy difícil que me conquistase una dama apretujada entre sedas y cintas y con colores postizos en las mejillas. Anna llevaba la cara lavada y sobre el labio superior se notaba una adolescente sombra de vello, algo que a cualquier hombre le echaría para atrás mientras que a mí —algo que nunca admitiría en voz alta si salía vivo de esta aventura— me resultaba encantador. Su frescura me recordaba a la de las criadas jóvenes de mi casa familiar en Málaga, solo que esta leía y hablaba con nosotros de tú a tú. Observándola empezó a rondarme la idea de que estaría muy bien que todas las mujeres supieran leer y escribir, que entendieran la política y pudieran charlar con los hombres como uno más, y allí mismo tomé la decisión de abrir cuando regresara a Málaga —si se coronaba con éxito esta empresa— una escuela para niñas. Mientras Anna terminaba de ordenar la mesa, el hijo más pequeño se agarró a sus faldas y cuando por fin ella se sentó se metió debajo de ellas y allí permaneció hasta que Anna volvió a levantarse y él se quedó a la intemperie, desprotegido del calor de su madre. Entonces empezó a llorar como habríamos hecho todos los allí reunidos si hubiésemos tenido unas faldas en que refugiarnos. Hasta el jardín llegaban el humo y el ruido de los cañonazos de los enfrentamientos en Long Island entre los aliados de las trece colonias americanas que luchaban por la independencia y el ejército británico que había ocupado Nueva York. Sabía que esta guerra arrancaría de estas paredes su hogareño papel pintado y los retratos de la familia, con caras serias y con miradas lejanas, como si presintiesen este momento.

En un instante dado Anna corrió las cortinas y cerró la puerta de la sala. A la vista de los curiosos éramos caballeros haciendo una visita, pero una visita muy especial. Dejamos de aparentar posturas relajadas y quien más quien menos se cogió la cara entre las manos o se colocó el puño bajo el mentón. Nos removimos en nuestras camisas y levitas tratando de respirar mejor para pensar mejor. Woodhull dijo que no habría muchas más ocasiones para reunirnos y me agradeció de nuevo con emoción de caballero, es decir, contenida y sincera, todos mis servicios de información. Me explicó que en las últimas semanas Tallmagde, ausente de la reunión, había definido la correa de transmisión de todos los mensajes que Culper Ring haría llegar al general Washington y de cuya selección el mismo Woodhull era responsable. Gozaba de veintisiete años muy templados y sagaces, su flema distaba bastante de mi temperamento impulsivo y a veces vehemente y por eso mismo me atraía —y podría decir sin querer pecar de frivolidad— me divertía el espionaje puro y duro en que la inteligencia debe estar por encima de la espada. Me hacía gracia cómo Woodhull hablaba de acciones temerarias, de las que probablemente nadie se enteraría jamás, de pie, apoyado en el piano y con las piernas cruzadas en una auténtica pose de ballet. En esa postura radicaba la verdadera heroicidad y valentía. Anna también lo contemplaba con la admiración con que se contempla un cuadro bellamente ejecutado. ¡Qué importantes son los modales! Son los escudos tras los cuales se camuflan verdaderos guerreros, que han cambiado las máscaras fieras con que intimidar al enemigo por pelucas empolvadas y maneras de eterno bailarín para desorientarlo.

Y así, con esta suavidad —que yo empezaba a apreciar sobremanera— me explicó que de ahora en adelante debería entregar cualquier tipo de información a Robert Townsend, allí presente, un hombre de aspecto absolutamente servicial y tan de fiar que incluso los oficiales británicos le confiaban alguna información que otra, sobre todo porque no tenían por qué sospechar del columnista de un periódico británico. Así pues, tanto mis mensajes como los del resto de colaboradores él se los pasaría a Austin Roe, cuya taberna suponía una tapadera perfecta para ir y venir de Setauket a Nueva York con la excusa de comprar provisiones. Los mensajes reunidos por Townsend se los entregaría a Abraham Woodhull.

A su vez Woodhull debía entregar dicha información al marino Caleb Brewster —el más recio de todos nosotros, incluido yo mismo que era el más bajo y gordo—. Su cometido consistía en recorrer Long Island desde Connecticut en su barco, con gran riesgo de su vida debido a las fragatas británicas que patrullaban el estrecho. Y se veía obligado a ocultarlo en alguna de las calas hasta que Woodhull se las ingeniaba para llegar hasta él y entregarle la información reunida sobre movimiento de tropas, que Brewster debía entregar a su vez a Tallmagde y éste a George Washington. Y así se cerraba el círculo de estos valientes, que exponían sus vidas sin ninguna grandilocuencia.

El problema era que conocer tanto la llegada de Brewster a Long Island como la localización de la cala donde se escondía de los británicos a la espera de que en la oscuridad de la noche Woodhull lo encontrara para entregarle la información correspondiente, se convertía en algo tortuoso y muy arriesgado por el tiempo que requería dicha localización. Tampoco era conveniente introducir a más informadores en Culper sin saber hasta dónde podía llegar su lealtad. Llevábamos dos años en guerra y la situación cada vez se complicaba más. Los muertos, los presos, algunos ánimos flaqueaban, si bien gracias a mi propia red de espionaje y mi buen amigo e informador Oliver Pollock supe que Florida estaba a punto de caramelo.

«Caballeros» —dije—. «Mi próximo destino es Florida y mi próxima hazaña Pensacola».

Lo dije como si ya hubiese visitado el futuro y tuviese que limitarme a materializar lo que ya estaba hecho, como si solo tuviese que pasar la pluma por un mensaje en tinta invisible. Hay momentos en la vida en que la presión del destino es tan fuerte, que la mente se abre para que entre en ella lo que ha de ser, lo ineludible. Y yo, para bien o para mal, debía cumplir mi suerte.

Les sorprendió mi determinación, el tono de mi voz sin asomo de duda. «Lo haré» —dije para remachar mi propósito, para consolidarlo en aquel saloncito cruzado por el sol de la tarde y por la mirada de color miel de Anna. En la ruda mano del tabernero Roe la delicada taza de porcelana prácticamente desaparecía, igual que una paloma en el sombrero de un mago.

«¿No hay nada más fuerte que ofrecer a este caballero?», dijo Roe dirigiéndose a la señora Strong. Anna titubeó unos segundos. Probablemente jamás imaginó que en las trágicas circunstancias que vivíamos, con su marido encarcelado, hubiese algo que celebrar. Pero enseguida se dirigió a una vitrina y sacó una botella de licor, un vestigio de su esposo que estrechó contra el pecho. Recordaría los tiernos tiempos en que él después de venir del trabajo se serviría una de las graciosas copas del aparador y abriría el periódico.

Nos servimos en las mismas tazas del té, no era cuestión de convertir un instante de respiro en una fiesta.

«Si tan seguro está de sus logros en Pensacola. Si nos concede el privilegio de considerarlo una promesa, deberíamos comunicárselo al general Washington», dijo Woodhull.

«Tendremos que esperar a que Webster atraque en alguna cala de Long Island. Habrá que estar muy atentos. Esta no es una información menor, señores míos —dijo Townsend—. Podría introducir un anuncio en clave en el periódico».

Me llamó la atención ver a Anna sirviéndose un generoso chorro de licor en su taza.

«Demasiado arriesgado», intervino Woodhull. «Hace un año no lo habría sido, pero los británicos tienen a expertos desencriptando todo lo que les suena raro o fuera de lo normal».

Ahora Woodhull parecía nervioso. Había que reconocer que se exponía mucho. Él era quien reunía toda la información y era comprensible que temiese que de ser detenido pusiera en peligro a toda la organización y la misma empresa de independizar a su país. Le habría dicho que no temiese porque todo lo que estábamos haciendo ya estaba hecho, pero eso sería como reconocer su debilidad, su miedo. Se sirvió otro buen chorro de licor y los demás le seguimos. Con las ventanas y la puerta cerradas el aire no corría y las mejillas se nos fueron encendiendo.

«Quizá un jinete exprés fuese lo más apropiado».

«Sra. Strong», dije volviéndome hacia ella, que llamó a un criado para que se hiciera cargo del niño. «Siento mucho que el señor Strong esté pasando por este trance. Haré lo que esté en mi mano para abreviar el final de la guerra».

Sabía que mis palabras sonaban algo megalómanas, pero yo era así, un tipo echado para adelante, esa es la verdad. Y no eran tiempos para dárselas de modesto. Anna no me sonrió porque no podía, no debía y puede que ni siquiera supiera ya hacerlo. En lugar de la sonrisa sacó del aparador una botella de whisky sin abrir.

«Creo que a Selah le gustaría que se la bebieran ustedes y no los casacas rojas».

Apuramos nuestras tazas para no mezclar el whisky con el sabor dulzón del licor.

«Mientras hablaban he estado pensando cómo hacer llegar el recado del señor Gálvez a Brewster», dijo Anna.

Woodhull cambió su posición junto al piano. Se apoyó en el codo izquierdo y descruzó las piernas. Abrió los ojos desmesuradamente para escuchar bien a Anna. En Roe no cambió nada, estaba acostumbrado a no dejarse intimidar por los borrachos de la taberna ni por nada que dijera nadie. Todos nos servimos una generosa ración de whisky antes de que nos lo arrebatasen los casacas rojas. Anna se colocó el pelo detrás de sus pequeñas y delicadas orejas y se alisó el vestido. Se arrellanó bien en el sillón, se cogió una mano con la otra. En sus dedos destacaba el anillo con una piedra pequeña verde, podría ser una esmeralda. Cuando se consideró segura de sí misma y de su aspecto, soltó lo que francamente a mí me pareció una genialidad, esa perla fascinantemente humilde que a ninguno de nosotros se nos habría pasado por la cabeza.

«No sé si se habrán fijado al entrar en la casa que tendemos la ropa en el patio. Quizá no lo hayan visto. Estoy pensando que de ahora en adelante la tenderemos en el jardín. Desde luego no es el lugar más apropiado, nadie tiende la ropa en el jardín. Nadie quiere que las visitas lo primero que vean sean las intimidades colgadas de una cuerda. Pero hay que reconocer que es donde el sol pega con más fuerza».

Nos quedamos en suspenso. Su cuello esbelto, sus pómulos, las cejas perfectamente arqueadas, su voz clara, todo eso para hablarnos de secar la ropa.

«Tienen que tener en cuenta que en esta casa con tantos niños hay ingentes cantidades de ropa que lavar».

Asentimos a este último comentario, sin decidirnos ninguno a añadir nada. Intuíamos que había que esperar.

«También se habrán fijado en que las ventanas del segundo piso por la parte de atrás dan al mar».

Nos miramos perplejos, ninguno nos habíamos fijado o no le habíamos dado importancia.

«El caso es que desde allí puedo ver el barco de Webster. Puedo saber cuándo llega, y Woodhull desde su casa puede ver mi jardín. Y si puede ver mi jardín también podrá ver la ropa colgada allí».

¡Ah! Empezaba a hacerse la luz. La miramos, nos miramos y volvimos a mirarla. Ella hizo una pausa para tomar un trago de su taza. Woodhull iba cambiando la serenidad del principio por impaciencia, y no sería por la prisa, puesto que de un modo u otro tendríamos que esperar a que anocheciera para salir de uno en uno en direcciones distintas y con total discreción, sin escondernos, pero sin mostrarnos. Yo me iría en el coche de caballos de Townsend, que me dejaría en un punto convenido para que me recogieran mis hombres. Townsend como periodista de un tabloide británico se veía en la obligación de hablar con todo el mundo mientras escribiera a favor de Gran Bretaña. El resto en principio no levantaba sospechas. No había de qué preocuparse si no se tenía miedo.

«Sr. Woodhull, cuando mire hacia mi jardín y vea colgada una enagua negra será porque el barco del señor Webster está en Long Island. Primer problema resuelto. El segundo consiste en saber en qué cala fondeará hasta que por la noche vaya a su encuentro Woodhull, ¿no es así?». No esperó contestación y siguió: «Para resolverlo, deberá fijarse en los pañuelos. Todos son blancos y cuadrados. Sin embargo, algunos colgarán de un pico. Estos son los que indican la cala. Si hay dos colgados del pico será la segunda cala, si hay tres, la tercera, etc. Si los otros pañuelos colgados de dos picos están muy juntos a esos otros es que los casacas rojas están muy cerca, si no, es que el ambiente está más despejado.

¿Qué les parece?»

El tabernero Roe lanzó un ¡viva! Los demás inclinamos la cabeza en señal de respeto y admiración. Yo me acerqué y le besé la mano. La tenía más áspera de lo esperable como si en realidad los criados que pululaban por allí fuesen fantasmas de criados. Me sobrecogía pensar en su día a día, intentando llevarle comida a su marido y hablando con el mismísimo diablo para tratar de liberarle y al mismo tiempo cuidar de sus nueve hijos y que todos en esa casa tuvieran un bocado que llevarse a la boca con el temor añadido de que los soldados la ocuparan y los echaran a patadas o a culatazos. Realmente, notable.

Woodhull dijo que a partir de ahora Anna Strong sería la agente 355 y que así tendríamos que referirnos a ella. Con esta frase dimos por terminada la reunión sin despedidas efusivas. Salimos en intervalos de diez minutos y nos dispersamos por aquel caos de un mundo que agonizaba y otro que renacía.

Yo tomé Pensacola en 1781, tal como prometí. Y tras la guerra y victoria de la Independencia de los Estados Unidos de América, recibí una invitación muy especial firmada por unos cuantos códigos secretos entre los que se encontraba el 355. Se me convocaba en la taberna de Roe, que nunca como el resto de espías de Culper fue descubierto. Me emocionaba encontrarme con unos valientes a quienes no importaba que el mundo jamás supiera que lo fueron.

Los divisé en la penumbra, sentados en recias sillas de madera. Al verme se levantaron y no pude evitar abrazarlos. A Anna le ofrecí mis respetos lo mejor que pude. Un hombre de unos cuarenta años, pálido y delgado estaba a su lado y me tendió la mano. Era su marido Selah. Me alegré muchísimo de que hubiese sobrevivido y de que tuviesen un nuevo hijo de nombre George Washington Strong. Lo que nunca me habría esperado es lo que sucedió a continuación. Se oyeron las ruedas de un carruaje, cascos de caballos, la portezuela del carruaje al abrirse y al cerrarse y diversas botas pisando el porche de madera de la taberna. Pero solo entró una persona. La claridad de la calle lo encuadró. No había duda, era George Washington. Quería conocer a los miembros de Culper Ring y agradecerles su gran labor. Luego contó cómo se le había ocurrido el nombre de Culper y a mí me llevó aparte, me pasó el brazo por los hombros y me dijo algo que no olvidaré jamás.

_____________

Título: Bajo dos banderas. Autores: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva. Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita: Amazon y Kobo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: