Cliente: Dios hizo el mundo en seis días y usted lleva seis meses para hacerme un pantalón.

Sastre: Pero, señor, mire el mundo y mire su pantalón.

Samuel Beckett: El mundo y el pantalón.

Lacan a Margueritte Duras: «Usted no debe saber que ha escrito lo que ha escrito. Porque se perdería. Y significaría la catástrofe.»

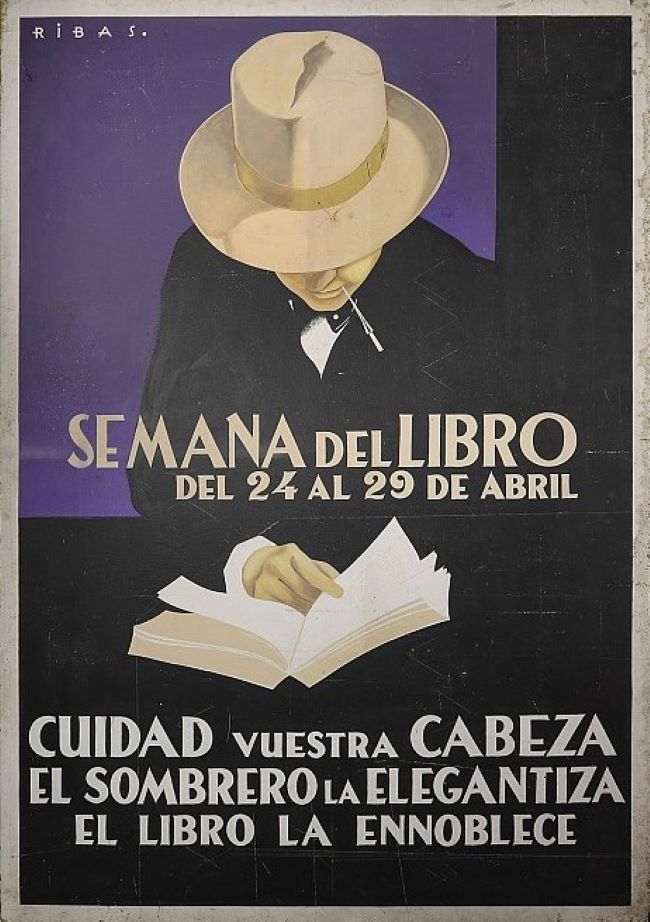

Para mi sorpresa el trilby, lejos de permitirme salir de la literatura, me ahonda en ella, pues me permite evocar la novela de Georges du Maurier Trilby, y a partir de ahí reconstruir a la carrera la genealogía de este autor, indiscutiblemente adentrada en el universo literario.

Georges du Maurier fue el padre de Gerald du Maurier —actor— y de Sylvia Llewelyn Davies. Por lo tanto, Georges du Maurier era abuelo de las escritoras, hijas de Gerald, Angela y Daphne du Maurier, esta última autora de la novela Rebeca. Por otro lado, el hijo de Silvia Llewelyn Davies, Peter, también nieto de Georges, y por consiguiente primo carnal de Angela y Daphne, le sirvió de inspiración a James M. Barrie para crear el personaje de Peter Pan, en tanto que el de Wendy lo tomó Barrie de una hija, prematuramente fallecida, de William Ernest Henley, amigo de Stevenson y en quien, a su vez, éste último pensó para perfilar el personaje de Long John Silver, el que más tarde serviría de modelo para el Capitán Garfio.

Medio siglo antes del nacimiento de Peter Pan aconteció algo similar en las aguas del Támesis a su paso por Oxford. Resulta que una niña de diez años —según dicen modelo de niña victoriana—, durante un paseo dominical en lancha («surcando la tarde dorada»), le pide al amigo de la familia, el reverendo Dodgson, que les cuente a ella y sus hermanas una historia inventada. Allí surgió Alicia en el País de las Maravillas. La pequeña era Alice Liddell y el cuentista pasó a la fama con el sobrenombre de Lewis Carroll.

Sí, a menudo pienso que la literatura cabe en un pañuelo.

Una noche de 1932, en Nueva York, Peter Llewelyn-Davis (Peter Pan) y Alice Liddell (Alicia) se encontraron cara a cara en un homenaje preparado a instancias de la Universidad de Columbia con motivo del primer centenario de Lewis Carroll (curioso encuentro donde los haya: del País de las Maravillas al País de Nunca Jamás; o sea, Nueva York).

Los allí presentes no pudieron evitar la evocación de una infancia transparente como los ojos de Peter y, al mismo tiempo, un paseo dominical en lancha, seguramente debido al hecho irremediable de que todos, sin excepción, llevamos en las entrañas —bajo la coraza protectora de la infancia, ese almacén memorístico de gigantescas proporciones y confusas virtudes— la caricia de una mirada suave y el recuerdo de una excursión campestre; en fin, ese tipo de cosas que en nuestro alma ocupan un espacio en permanente crecimiento, brumoso y fuera de los mapas. Un lugar al que llamamos País de las Maravillas o País de Nunca Jamás por no querer llamarlo Melancolía a secas.

Por tal motivo, a más de uno, en aquella fiesta, le estuvo permitido añorar su niñez y fantasear a partir de los recuerdos fácilmente transformables, siempre al borde de las emocionadas lágrimas; o recuperar asimismo las añejas sombras temporales que nos permiten salir por la noche de casa a través de las ventanas, sobrevolando los tejados de Londres; o, en definitiva, soñar que, tumbado en la ribera una tarde soleada, uno crece y merma, cae y se levanta, está y desaparece, huye… Sí, huye a otro lugar igualmente imposible y habitado por niños que nunca crecen y piratas que no navegan.

Cuando se encontraron en Nueva York, Alice tenía 80 años y Peter 35, pero la coincidencia de sus destinos anulaba toda posible diferencia sujeta tanto a los engaños del tiempo como a sus huellas indelebles. En definitiva, no eran más que dos niños momentáneamente huidos de las páginas de una realidad de cuento, dos pequeños a los que el paso del tiempo había conseguido arrugar sus pieles, blanquear los cabellos, encorvar las espaldas y agravar sus voces (sobre todo a ella, por razones obvias), pero no avivar sus anhelos, pues los dos los traían en las últimas.

Se vistieron para la ocasión como dos adultos correctos. Ella iba tocada con un coqueto sombrero cloche de color violeta y él, inevitablemente, portaba en la mirada presagios catastróficos, una especie de alarma, de esas que a menudo sugieren los ojos derrotados de un niño huérfano instalado en el cuerpo de un viudo.

El sombrero y la catástrofe.

El caso es que ambos huían de una irrealidad ya para siempre inscrita en el frontal de la ilusión de no pocas generaciones, incluidas las futuras. Un frontal propio de esa infancia a lo bestia que todos llevamos por dentro. Tal vez fuese esa su condena. Ellos sabrán. Lo cierto es que alguien los había inmortalizado, no se sabe bien si por despecho o en señal de gratitud egoísta; o sea, por amor.

La literatura del ensueño está viva. Es una metamorfosis gloriosa e imparable la que nos permite presenciar —imaginar— aquel encuentro entre dos héroes que con seguridad nos sobrevivirán a todos, los presentes y los futuros (algo así debió de decir alguna autoridad sesuda y académica).

Me han contado que cuando esos dos estrecharon educada y afectuosamente sus manos —compartiendo una buena dosis de compasión recíproca— una tímida lluvia de chispazos multicolores iluminó el cielo de Nueva York, como por magia propia de un cuento, claro está. Los que allí se encontraban, tal vez momentáneamente afectados, al igual que Carroll, por el Síndrome de Alicia (micropsia), se sintieron maravillados por la experiencia, hasta el punto de escuchar una voz de lejana custodia repitiendo versos ininteligibles y declamados en otra lengua todavía no inventada. Una lengua con toda seguridad próxima al Jabberwocky.

Manhattan quiso entonces parecerse a una vieja ciudad de Europa, mostrando su luminosidad nocturna a vista de pájaro. Los cielos se abrieron en medio de músicas metálicas y vocerío infantil y los chispazos de colores en la noche neoyorkina —una noche de 1932— concluyeron formando una luminosa palabra larga e ininteligible para cualquier comprensión, a la vez que reconfortante:

SAMAJACNUNSALLIVARAM

(Un avispado entre los presentes, con toda seguridad experto en la escritura especular, advirtió que para poder comprender el correcto significado de la palabra se hacía necesario situarse al otro lado del Mundo-Espejo y retornar a esa sensibilidad infantil que todo lo atisba. Entre aplausos y expresiones de júbilo y admiración desmedida se descubrió que la luminosa palabra, vista desde el otro lado del Mundo-Espejo, decía: MARAVILLASNUNCAJAMAS)

Escrito con fuego, el vocablo enseguida empezó a apagarse, porque su significado era premonitorio y fugaz.

Entonces las teteras en toda la ciudad comenzaron a cuchichear entre ellas y las pequeñas hadas, abandonando el letargo, revoloteaban disimulando el color antiguo de su graciosa eternidad.

Entre tanto, algunos aplaudían la presencia de dos seres humanos a quienes el azar llevó a nacer en un cuento. Nacieron de la ceniza vaporosa que ocupaba la imaginación de dos adultos renegados que apostaron por la publicidad de lo que solo la mente de un niño puede llegar a asimilar. Y para ello aquellos dos adultos tomaron por héroes a dos pequeños que hacían de la irrealidad un juego y de la magia su cotidianidad.

Finalmente, la anciana Alice y el joven Peter se dieron un beso de despedida y los chispazos en el cielo nocturno de Nueva York cesaron lentamente, desapareciendo al fin junto a la prolongada nota melancólica de un violín en lontananza, acomodado en el horizonte de Harlem.

Ella murió dos años después y él en 1960, atrapado en su propia existencia amarga —o sea, en el cuento que Wendy jamás le contó—, se arrojó al paso de un tren del metro de Londres.

El sombrero y la catástrofe.

(Y pensar que todo esto me llegó a partir de un anuncio de sombreros visto en un escaparate de la calle Mayor, cuando lo que yo iba buscando no era sino mi propia silueta diluida en la simple supervivencia y reflejada en un cristal…)

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: