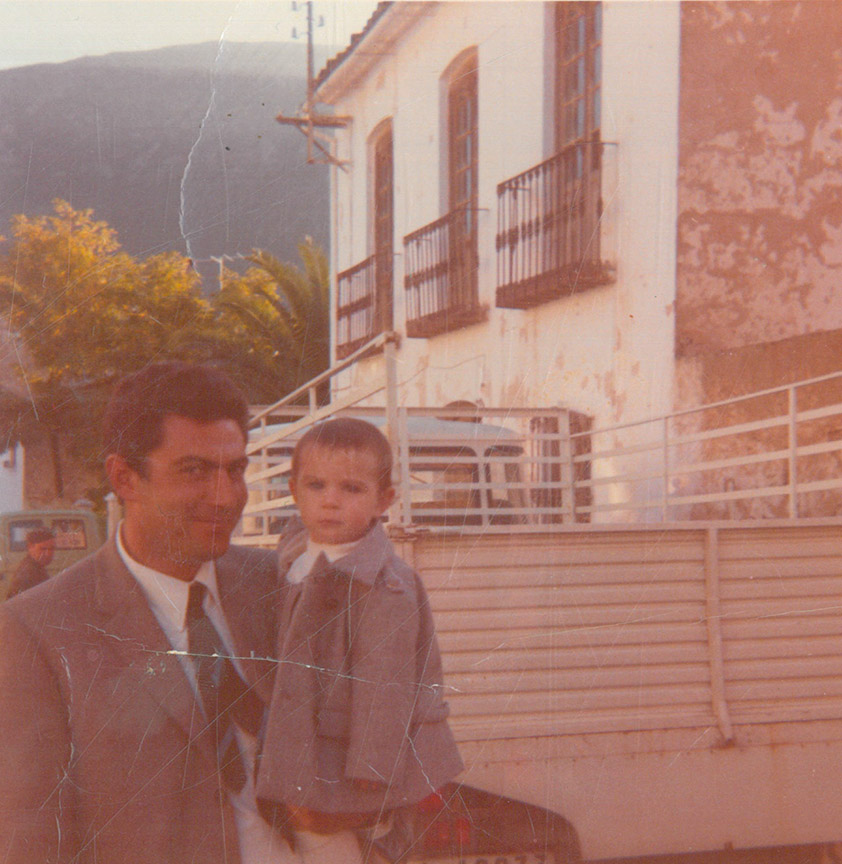

Emilio Lara con su padre

Desde el alborear de mi memoria recuerdo a mi padre con un libro en las manos, leyendo bajo la luz amarillenta de una lámpara o de los rayos de sol que se filtraban por la ventana, sentado con las piernas cruzadas, fumando, tan serio y absorto en la lectura que parecía preparar oposiciones. Aún creo verlo en la sala de estar, escuchando zarzuela en el tocadiscos, con estanterías tachonadas de libros donde también había chirimbolos, objetos arqueológicos y trofeos deportivos plateados que, periódicamente, había que limpiar con algodón mágico porque amarilleaban como las fotos antiguas.

Hijo de ferroviario, se crió en una casa manchega con galgos pero sin libros. Desde adolescente, con sus ahorrillos, compraba el periódico y lo leía con voracidad. Se envició con la lectura en un pueblo sin bibliotecas. Admiró a columnistas como César González Ruano. Una vez lo vio en el Café Gijón sentado en un velador escribiendo su artículo para ABC y no se atrevió a saludarlo, por puro respeto. Devoré muy joven las memorias de González Ruano, Mi medio siglo se confiesa a medias. Dios mío, las escribió con la edad que ya tengo. El tiempo pasa como en las películas en blanco y negro en las que las hojas del calendario son arrancadas por una ráfaga de viento. En el fondo, todo está en Shakespeare, Cervantes y Homero, pues en la Ilíada leemos: “Cual la generación de las hojas, así la de los hombres”.

Mis padres se casaron a finales de los sesenta y el único libro que aprontaron fue una Biblia Nácar-Colunga regalada por el cura que los casó, hermano de mi madre. Mi tío, un políglota profesor del Seminario que poseía ideas avanzadas —acabó secularizándose—, había estudiado Lenguas Clásicas, Paleografía y Archivística en la Escuela Vaticana de Biblioteconomía, y le transmitió a mi padre su amor por Roma, le enseñó los entresijos musicalizados del castellano antiguo y le dio a leer los mejores libros de historia. Aquello lo deslumbró.

Pronto la casa del joven matrimonio se pobló de libros que reflejaban las variadas aficiones de un hombre de vocación renacentista que practicaba alpinismo para acceder a cuevas con pinturas rupestres, emprendía expediciones arqueológicas, husmeaba en los archivos para escribir historia local, cazaba, pescaba, viajaba, practicaba diversas modalidades de tiro olímpico (fue campeón nacional de carabina y estuvo en la selección española), era un experto musicólogo zarzuelero, cinéfilo, aficionado a la fotografía y tenista amateur. Pero por encima de todas las cosas, lector.

En mi infancia trató de inculcarme con obcecada pasión prusiana sus variopintos hobbies, por lo que la Naturaleza, los viajes al presente y al pasado, la pólvora quemada, las salas de cine con acomodador, la luz rojiza de los laboratorios fotográficos domésticos como la de un U-Boot en inmersión, las sabatinas musicales y las canchas de tenis fueron nuestro mundo compartido. De los veranos nace mi magdalena proustiana: el olor a césped recién cortado y a piscina clorada. Pero en ningún lugar me sentí más feliz que en el país de los libros.

En los crecientes metros cuadrados y cúbicos de la biblioteca casera se abrían sitio a codazos best sellers, literatura policiaca en ediciones de bolsillo de papel infame, clásicos literarios, ensayos apegados al momento de la España tardofranquista y de la Transición, enciclopedias de Naturaleza y, sobre todo, narrativa histórica, revistas y libros de todas las ramas de la historia. Pearl S. Buck, Dominique Lapierre y Larry Collins, Frederick Forsyth, Bianchi Bandinelli, Indro Montanelli y tantos otros eran nombres tan cotidianos en mi casa como los títulos de películas memorables que veía, algunas de ellas adaptaciones de novelas, pues la palabra escrita y los fotogramas eran ya vasos comunicantes en el siglo XX.

En mi infancia libresca el sentido de la aventura desdibujaba los límites temporales. Aprendí a escuchar calladito las tertulias de los mayores, conocí a personajes de la España rural que encajarían en la literatura de Delibes, entendí que el viaje al exotismo no es tanto una cuestión geográfica sino cronológica o mental, me fasciné con las personas inteligentes y desarrollé una escasa diplomacia con las tontas. Él, con su hermosa voz radiofónica de barítono, me leía fragmentos de Robert Graves como si fuesen el quinto evangelio, y yo, magnetizado, me familiarizaba con el mundo antiguo como si hubiese existido anteayer. Parecía levantar las Tablas de la Ley al enseñarme el libro autobiográfico de Schliemann, el filántropo autodidacta que excavó y descubrió Troya con la Ilíada como guía, y al llevarme con sus amigos arqueólogos a yacimientos íberos soñaba con calarme el salacot que nunca tuve. Me daba a leer Sinuhé el egipcio y, cuando visitábamos el Museo Arqueológico Nacional, ver momias era como ir a un parque de atracciones. Me leía vidas de músicos y me llevaba a los conciertos dominicales de la banda municipal, donde en los descansos me dejaban aporrear la percusión, y por eso, cuando en la mágica oscuridad de los cines resonaban los tambores antes de una carga de caballería o de infantería, yo daba botes en el asiento forrado de terciopelo. A pesar de que en la tele ponían Yo, Claudio a horas tardías para los niños, me dejaba ver la serie, y aquella recreación de Roma y las maquinaciones humanas golpearon mi corazón como si fuese un gong, pues su eco perduró. Me contaba que Agatha Christie se inspiraba comiendo manzanas en la bañera antes de entregarme alguna de sus novelas, lo que me inculcó la querencia por el suspense y el misterio, algo que cultivaría con ahínco en mi madurez con autores como Georges Simenon, Fred Vargas, Benjamin Black, Philip Kerr y etcéteras cargados de tensión y muerte.

El año de la Primavera de Praga fue el de mi nacimiento y el de la revista mensual Historia y Vida, dirigida por Néstor Luján. Mi padre la coleccionaba y la encuadernaba en tomos, al igual que hacía con otras revistas históricas, de vida efímera o prolongada, alumbradas con el advenimiento de la Transición. Cada trimestre o así las llevaba a un taller de encuadernación que olía a cola, a piel y a papel. Ver al artesano guillotinar las hojas con eficacia jacobina, encolar los lomos y coser con hilo de bramante los cuadernillos resultaba fascinante. Por eso, El club Dumas de Pérez-Reverte nos caló tanto a tantos lectores que conocíamos el tempo lento de los tradicionales obradores de encuadernación, de las librerías de antiguo y de los bibliófilos que amaban sus bibliotecas más que a sí mismos.

Emilio Lara y los timbales de la banda municipal.

Desde que me llevaban de la mano por la calle entendí que la literatura no era un mero pasatiempo ni una torre de marfil, sino una manera de vivir con más intensidad, una forma de entender el mundo, un aprendizaje emocional. Me hinchaba de leer tebeos, historietas (lo de cómic vino después) que alternaba con Julio Verne, de modo que mis sueños en la EGB se poblaron de viajes fantásticos en globo, a la luna o bajo el mar. Mi padre se embobaba con Carlos V y sus banqueros de Ramón Carande, con La guerra civil española de Hugh Thomas o con las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, mientras yo, en un incruento duelo con él, me metía entre pecho y espalda Miguel Strogoff, Dueño del mundo o me sumergía en el Nautilus. A quienes dejan de pagar la hipoteca los desahucia el banco. A nosotros, los libros nos echaban de la casa.

Las novelas y la historia inflamaban mi imaginación y fertilizaban mi creatividad, me hacían vivir vidas alternativas y disponer de otra de recambio. Era como la cara b de los discos de vinilo. Nunca fui un marciano entre terrícolas. Las lecturas, los viajes, las visitas museísticas, las jornadas campestres, el cine, la natación y la construcción de cabañas con juncos en verano las alternaba con travesuras que terminaban en la Casa de Socorro, donde el practicante me suturaba y ponía la antitetánica. E incluso una vez, a mis cuatro años, el médico de guardia, delante de mi madre, tras auparme a la camilla y hacerme un rápido reconocimiento, me recetó y arreó un guantazo como escarmiento. No derramé una lágrima, claro.

Miguel Delibes fue una epifanía para mí.

Estudié en un instituto público ubicado en un edificio decimonónico con patio de naranjos, galerías de arcos de medio punto y aulas de techos altos friolentas en invierno y tibias en primavera. En primero y tercero de BUP tuve al mejor profesor de Literatura de mi vida. Se llamaba Juan, como el discípulo amado y el poeta de Cántico espiritual. Era un viejo amigo de mi familia. Años después fuimos compañeros de claustro durante un curso, amigamos mucho, me casó en Cartagena y le administró la unción de enfermos a mi padre una tarde invernal. Juan me descubrió a Delibes.

Cada día, tras pasar lista, Juan leía cinco minutos de El camino. Lo hacía con dicción de actor de teatro y una voz cantarina acostumbrada a leer el recio latín de Cicerón, el aterciopelado italiano de la Divina comedia y el dulce castellano del Libro del buen amor. Qué maravilla. Recitaba como una mezcla de Amancio Prada y Marcello Mastroianni. Así llegó Delibes a mi vida. Y ya no volvió a salir de ella.

Aquel profesor educó mis gustos clásicos. Me descubrió la profunda humanidad del Quijote, me hizo sentir simpatía por el hijoputa de Lázaro de Tormes y comprender que de la mala leche sale buena nata en literatura. De esa época proviene mi militancia quevedesca y el rechazo del culteranismo.

Mis años en el instituto coincidieron con el boom de la novela histórica en España. Mi padre, que había estado en la vanguardia lectora de ese género, disfrutó sin mesura y me instiló el bendito veneno de esa narrativa. En COU supe que, algún día, me convertiría en novelista histórico, pues descubrí que mi vocación era contar historias ambientadas en el pasado. El primer libro que le regalé a mi padre fue Yo, el Rey, de Vallejo-Nágera. Fue en la Navidad de mi último curso en el instituto. Los dos años siguientes repetí regalo navideño con No digas que fue un sueño y En busca del unicornio. La novela de Terenci Moix le gustó, pero la de Eslava Galán le encantó porque, además, eran amigos. Así conocí a Juan Eslava. Cuando el escritor planetario venía a mi somnolienta ciudad eternamente asediada por un ejército de olivos, a veces quedaba con mi padre y con otras amistades para tertuliar y yo me sumaba en calidad de polizón. Desde mi córner de silencio me lo pasaba como los indios escuchándolos hablar de literatura, de historia y de la vida. Juan Eslava se convirtió en mi principal referente de la novela histórica y en un modelo de escritor, y años después, en mis pinitos literarios, él me aconsejaba. De la misma manera que unos heredan cortijos o cuentas bancarias, yo heredé libros y amistades paternas. Juan Eslava fue una de las mejores herencias que recibí.

A partir de mis años universitarios los caminos lectores de mi padre y míos se bifurcaron. Él, tan universal en sus aficiones y lecturas, se encerró en lo local y su mundo se redujo a una ciudadela, a una polis de adopción: la suya. La edad potenció algunas de sus virtudes, erosionó otras y entintó sus sombras. Su cesarismo y despotismo ilustrado resultaban asfixiantes y hubo choque de trenes y descarrilamientos. Tras los desencuentros, al final de su camino vital cogí un atajo, atroché monte arriba y volvimos a encontrarnos. Y no solamente en el país de los libros.

Dos años después de su jubilación como funcionario le descubrieron un tumor agazapado en el pulmón. Fumador empedernido de tabaco negro, lo había dejado veinte años atrás. Veinte, como el tango de Gardel. El cáncer arrasó su corpachón en una blitzkrieg. Lo acompañé a Madrid para la tercera y definitiva broncoscopia y, tras salir dolorido del hospital, lo llevé a la librería Crisol para comprar libros. La lectura lo acompañó en su último año. Fue su lenitivo, su bálsamo de Fierabrás.

Una mañana, nada más confirmarle el diagnóstico, lo vi en su despacho hojeando una guía turística de su pueblo manchego. No le sobrevino el desarraigo, sino una abrupta nostalgia. A pesar de haber abandonado su familia la casa natal cuando él tenía diez años la evocaba con precisión fotográfica. Le prometí que, en cuanto se curase, viajaríamos para que me enseñase aquella casa solariega con galgos pero sin libros. Nunca lo hicimos.

Durante las interminables sesiones de quimio escuchaba zarzuela con auriculares y leía historia —su irreductible pasión— enchufado al gotero de la lejía celular. Sobrellevaba la enfermedad con reciedumbre de castellano viejo, con estoicismo cervantino, como un espartano camino de las Termópilas que sabe que no volverá con su escudo, sino sobre él. Yo entraba en la sala oncológica para llevarle algún bocadillo calentito y hablábamos unos minutos de lo que estuviese leyendo. Los meses pasaron largos y lentos, como una paradoja del tiempo, pues sabíamos a lo que todo estaba abocado. Él, entretanto, leía historia de España con la regresada voracidad de sus años mozos.

El día de su cumpleaños, mes y pico antes de su fallecimiento, lo acompañamos al hospital para hacerse un TAC. Llovía. El cáncer lo había consumido hasta dejarlo como el prisionero de un campo de exterminio. Su voz de cantante de romanzas era ya un secarral, una rastrojera quemada. Apenas podía andar y lo sentamos en una silla de ruedas para desplazarlo por los ruidosos corredores hospitalarios. Con una sonrisa me preguntó: “¿Y mi libro?”. “Mañana te lo llevo a casa. No quería traerlo aquí”, contesté. Al día siguiente le regalé el libro prometido por su cumpleaños. De historia, por supuesto. Leyó la dedicatoria, sonrió como si una estrella fugaz cruzase su rostro, me dio un beso y se puso a llorar con desconsuelo, cubriéndose la cara. Fueron unos minutos eternos de lágrimas tristes, pero en su vida hubo muchas más lágrimas de alegría. Eso me confortó. Sólo por eso vale la pena una vida.

Tras morir leí abundante obras memorialistas y de autoficción en torno al tema de la muerte del progenitor. Quería sondear y cotejar mis emociones con las de diferentes autores. Todas me gustaron en mayor o menor medida y todas tenían un fondo de ajuste de cuentas retrospectivo. Me quedo con tres de dichas lecturas. Las dos primeras de escritores nacidos también el año de la Primavera de Praga. Descubrí al impronunciable Karl Ove Knausgård en La muerte del padre (Anagrama, 2012), el primer tomo de su absorbente y amazónica obra de título provocador, Mi lucha; y me conmovió Tiempo de vida (Anagrama, 2010), de Marcos Giralt Torrente. Pero la lectura que más me impactó fue una del premio Nobel Orhan Pamuk. Este escritor turco me había subyugado años atrás con Estambul, y su breve texto Mi padre, incluido en el libro Otros colores (Random House, 2008) me pareció una condensación de hermosura y verdad y una universalización de lo íntimo.

Ya hace diez años de su muerte. Sigo teniendo la sensación de que está de viaje en algún país remoto o extinguido, como los que aparecían en los mapas de imperios perdidos y naciones desaparecidas que él me mostraba con entusiasmo en mi niñez. Son los mapas que manejamos los novelistas históricos: Valaquia, Prusia, el ducado de Neopatria, el Sacro Imperio Romano Germánico… Qué eufónicos resultan. Le dediqué mi primera novela, La cofradía de la Armada Invencible: “A mi padre, que sigue viviendo en mi memoria”. Como botín póstumo me llevé los libros que él me enseñó a amar. Los tengo en las estanterías de mi estudio, mezclados con los míos, acompañándome mientras escucho Radio Clásica, escribo al ordenador y leo con ensimismamiento de opositor y placer.

Conservar los libros de quienes quisimos es una manera de prolongar su vida. La de las personas y la de los libros. Un sucedáneo de eternidad.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: