Fragmento de El samurái de Sevilla (La Esfera de los Libros), de John J. Healey. Una novela sobre los primeros japoneses que llegaron a la España del siglo XVII.

PRIMERA PARTE

I

En el que un juramento es prestado

y una espada recibida

Para aquellos que lucharon para él y aquellos que probaron su espada, el primer señor y fundador de Sendai, Date Masamune, era conocido como Dokuganrya, el dragón de un solo ojo. En batalla vestía armadura negra y en su casco ostentaba una lámina de oro recortada en forma de luna creciente.

Cuando su hermana Mizuki cumplió dieciséis años, se casó con un guerrero de buena cuna que luchaba al lado de su hermano. A los dieciocho, ya era una viuda sin hijos. Con veintiuno se convirtió en la amante del consejero jefe de su hermano, Katakura Kojuro, y concibió un hijo. Cuando el niño nació, pidió a su hermano que buscara un nombre para él, y Date Masamune le llamó Shiro. Al igual que su abuelo paterno —un monje convertido en samurái—, el niño nació con seis dedos en su mano derecha. Era un augurio de buena suerte y una codiciada ventaja para el manejo de la espada.

Katakura Kojuro vivía con su esposa y familia dentro de las propiedades del castillo de Shiroishi, que el propio Date Masamune le había otorgado. Después del nacimiento de Shiro, Kojuro fue reconvenido por su esposa por procrear tan ilustre bastardo y obligado a ver menos a Mizuki, arrojando así una sombra sobre el corazón de la madre. Ella crio al niño con Date Masamune y la mujer e hijos de este, dentro del recinto del aún más grande castillo de Sendai. Mizuki era alta y esbelta, y Shiro creció alto y hermoso.

En su decimotercer año el chico se convirtió en samurái y el señor le convocó a su jardín privado. Shiro nunca había estado allí. Los guijarros del jardín estaban perfectamente rastrillados y flotaba una fragancia a pino y cedro mojado. Encontró a Date Masamune arrodillado sobre una ancha tarima oscura, tan lustrosa que uno podía ver en ella su propio reflejo. En uno de los laterales había paneles de papel con los bordes pintados de un rojo vivo.

—Tu madre es mi única hermana —declaró el señor—, pero este castillo y mi nombre deben pasar a mis hijos. Ella no está desposada con tu padre, y su castillo y su nombre deberán ir a los hijos que él tiene con su esposa legítima.

Shiro trató de no mirar la cicatriz donde debía estar el ojo izquierdo del señor. Arrancado en una batalla, su párpado había sido cerrado y cosido muchos años atrás y con el tiempo se había suavizado hasta semejar una veteada estrella.

—Pero la sangre de mi padre corre por tus venas —continuó el señor—, y también la mía, y me has jurado lealtad en este día, y en adelante seguirás la Senda del Guerrero. Dime que sabes que todo esto es cierto.

Estaban arrodillados el uno junto al otro frente a una roca en la que el musgo crecía por sus hendiduras. La roca descansaba contra un árbol de Akamatsu apenas desarrollado.

—Sé que todo esto es cierto, mi señor.

Cuando Date Masamune volvió a hablar, mantuvo su único ojo clavado en la roca, sin mirar una sola vez al chico, y en cuanto terminó, el joven supo que era el momento de levantarse y salir de allí.

—No obstante, eres un príncipe —razonó—, y serás como un hijo para mí, dondequiera que vayas yo también estaré contigo y, si alguna vez alguien te desprecia, será como si estuviera despreciando a mi persona. Pues mientras vivas una vida de guerrero, tú y tus descendientes nunca careceréis de nada. Detrás de mí está la espada que llevé en la batalla de Odawara. Mi nombre y escudo de armas están grabados en ella, ahora es tuya.

Masamune bajó la cabeza. Shiro se levantó, hizo una inclinación y tomó la espada levantándola a la altura de su cabeza antes de retirarse sujetándola delante de él. Cuando pasó por delante de los centinelas, estos se inclinaron porque habían escuchado lo que su señoría había dicho. Masamune permaneció durante media hora observando la corteza del árbol y el húmedo terreno donde la roca se fundía con la tierra.

II

En el que una amante es revelada

María Luisa Benavides Fernández de Córdoba y de la Cerda era descendiente directa de Isabel de la Cerda y Bernardo Bearne, conde de Medinaceli. Los padres de la niña, ambos sevillanos, con un palacio en el centro de la ciudad y numerosas haciendas, eran de sangre real y su linaje se retrotraía hasta el reinado de Alfonso el Sabio.

Ignorando las vigorosas protestas del sacerdote de la familia, el padre de María Luisa, Rodrigo, hizo que la niña fuera bautizada en las fétidas aguas del río Guadalquivir. Su madre, doña Inmaculada Guzmán de la Cerda, divertida por el excéntrico gesto de su esposo, comenzó a llamar a la niña «Guada». Eso originó cierta confusión cuando la niña cumplió doce años y vivió durante una época en la corte de Felipe III en Madrid. Allí pasó mucho tiempo con su prima Guadalupe Medina. Guadalupe, que detestaba la abreviatura de «Lupe», insistía en que también se la llamara Guada, obligando así a los cortesanos a dirigirse a las jóvenes damas por sus nombres completos.

Pero a sus espaldas María Luisa era conocida como Guada la Hermosa.

El otro hijo de Rodrigo, llamado igual que su padre, desarrolló desde muy temprano una clara preferencia por los chicos. Las palizas regulares y una amante que su padre le pagó resultaron inútiles. Cuando el heredero fue admitido en la Iglesia, la continuidad de la familia recayó sobre Guada, pues doña Inmaculada se negó a tener más hijos.

Poco después del décimo quinto cumpleaños de Guada, fue anunciado su compromiso con un primo lejano, el Duque de Denia, cuyo patrimonio multiplicaría por tres las ya considerables propiedades de la familia. Ella consideraba al elegido, un joven llamado Julián dos años mayor que ella, guapo y refinado. Le dijo a su madre que su prometido poseía «una disposición poética». Caminando por los senderos del jardín a la sombra de los castaños detrás del monasterio de San Jerónimo en Madrid, paseando por la rosaleda en la finca de su tía abuela, La Moratalla, cerca de Palma del Río, o sentados a la sombra en la playa de Sanlúcar de Barrameda vigilados por sus respectivas carabinas, los dos jóvenes descubrieron que compartían un mismo sentido del humor y una cierta visión escéptica de la religión, el honor y la familia.

Un día la joven empezó a preguntarse por la cuestión de tener hijos y expresó su preocupación a su madre.

—Sé lo que sucede —explicó Guada—. He visto a los perros en los muros del Alcázar y a nuestros propios caballos en el establo, y he visto a mi hermano bañándose y me he examinado a mí misma detenidamente.

—Entonces, ¿qué más puedo decirte, niña?

Se encontraban en los aposentos de su madre en la finca familiar a las afueras de la ciudad de Carmona. Desde donde estaban sentadas podían ver los ondulados campos de trigo nuevo tan vastos que cuando Guada entornaba los ojos se convertían en un mar de color verde. De pie, detrás de doña Inmaculada, estaba la doncella mora, oriunda del otro lado del Estrecho, encargada de peinar su cabello cada mañana y que apenas hablaba castellano.

—Sé lo que sucede —repitió Guada—, pero no sé cómo sucede, los pasos necesarios. Cómo se produce.

—Bajo los ojos de Dios —contestó su madre, inclinando la cabeza hacia delante con cada pasada del peine de marfil—. El cuerpo es sabio. No hay nada que aprender. Tal vez sea molesto, como sucede con otras funciones corporales, pero es algo natural.

—¿Es molesto?

—No si tu marido es amable y gentil.

—¿Y padre no fue gentil?

—Las mujeres de nuestra condición no disfrutan con ello, niña. Aunque las de clase más baja son conocidas por lo contrario.

—No ha contestado a mi pregunta.

—Tu padre es muchas cosas, pero la gentileza no está entre ellas. Yo era tan joven como tú y sabía mucho menos. Tu padre estaba nervioso y, a pesar de toda su cháchara, no tenía experiencia. Él se dejaba guiar por la pasión de su deseo, y yo, por la pasión de la obediencia.

—¿Y continuó siendo así?

—Nunca hablamos de ello. Y desde que tú naciste no hemos vuelto a compartir lecho. Como ya sabemos, tu padre busca esa clase de compañía en otra parte.

Guada dejó la reunión más confusa que aliviada. Esperaba que su madre la hubiera animado, apaciguando sus temores con ese gracejo andaluz por el que era conocida. En su lugar, sus normalmente relegadas raíces norteñas se habían impuesto y encrespado como acero castellano.

Una vez de regreso a Sevilla, doña Inmaculada recibió la visita de su anciana tía doña Soledad Medina y Pérez de Guzmán de la Cerda, quien traía con ella el regalo de ciertos rumores que sumieron a ambas mujeres en un estado de gran agitación. A la mañana siguiente, Inmaculada fue en busca de su marido nada más salir de misa, antes de la comida del mediodía, y un día antes de que él partiera de viaje a Madrid. Le encontró en su estudio disfrutando de una copa de manzanilla.

—Debo hablaros sobre un tema que no admite dilación —comenzó, mirándole directamente a los ojos.

—Os ruego que continuéis —la animó don Rodrigo, medio escuchándola y medio esperando encontrar alguna queja por alguna cuestión doméstica o cualquier otra preocupación de su esposa sobre alguna nueva aflicción física, imaginaria o real. La obsesión que ella había alimentado desde que dejaron de mantener relaciones carnales, hablando interminablemente de enfermedades y dolencias, le aburría. Mientras ella hablaba, él contemplaba distraído el anillo de oro del dedo corazón de su mano derecha embellecido con su escudo de armas.

—¿Qué pensáis de don Julián? —preguntó Inmaculada, tomándole por sorpresa.

—¿En qué sentido?

—En todos los sentidos —repuso ella, sorprendiéndole aún más.

—¿Por qué?

—Me han contado que tiene una amante. El joven de diecisiete años tiene una amante que le dobla la edad y que no es otra que su propia tía.

—¿Qué tía? —preguntó, apartando la vista del anillo como si se despidiera de su felicidad. Pues la intuición le había proporcionado instantáneamente la respuesta. Bajó la vista a las grandes baldosas de terracota del suelo, manchadas por una quemadura que le trajo a la memoria recuerdos de Sicilia.

—Marta Vélez —contestó.

—Eso no puede ser —repuso él sabiendo que era posible.

—Esa fue exactamente mi reacción, pero Soledad asegura que es cierto.

—Sinceramente, lo dudo.

—Los dos hijos de Marta están muertos. El bruto de su esposo continúa lejos, ocupado con sus cacerías en Asturias. Ella aún es atractiva. Julián es apuesto. Y ella solo es medio tía desde el punto de vista de consanguinidad. Aparentemente, a menudo él se queda con ella en Madrid y no en una habitación separada.

Cuatro días más tarde, estando en la cama con Marta Vélez, Rodrigo sacó el tema a colación.

—¿Dónde demonios habéis oído semejante cosa? —preguntó ella, cerrando rápidamente la bata a su súbitamente

inmerecida visión.

—Entonces no lo negáis.

—No pienso dar pábulo a esos infundios.

—Porque son ciertos.

—¿Cómo os atrevéis?

Al día siguiente en la corte, don Rodrigo visitó a su amigo de la infancia don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma. Rodrigo era un grande de España. Los Sandoval, también oriundos de Sevilla, aunque nobles eran de estrato más bajo y tenían que trabajar e intrigar para ganarse la vida. El duque, que se había introducido a sí mismo en la vida de Felipe III cuando apenas era un joven príncipe, ahora gobernaba el imperio, y había amasado una gran fortuna para él y su familia. Sin embargo, la única cosa que le faltaba y no podía tener a pesar de todo su poder y ambición era lo que Rodrigo había heredado por nacimiento. Ambos se llevaban bien y se utilizaban mutuamente. Pocos se atrevían a cruzarse con Rodrigo por miedo a ofender al duque de Lerma, y, a su vez, el valido disfrutaba sacando a relucir el nombre de su amigo aristócrata de tal modo que pareciera que él también fuese un miembro de ese selecto grupo.

El único atractivo masculino del duque de Lerma derivaba del carisma emitido por su poder. No obstante, él se consideraba bastante galán, habiendo muchas mujeres más que dispuestas a darle la razón. Su despacho en el palacio real separaba los salones y aposentos permitidos a los nobles de aquellos reservados para el rey y su familia. Mientras escuchaba a su amigo, se contempló en un gran espejo veneciano donado a la Corona por el

cardenal obispo de Sabina, Scipione Borghese, el hermano del papa. Su escritorio, sencillo pero imponente, procedía del saqueo de una sinagoga en Toledo. Don Rodrigo permaneció junto a una ventana mirando hacia el

recoleto jardín con una fuente en medio donde un sacerdote estaba leyendo un breviario.

—Lo niega —explicó Rodrigo—. Pero estoy seguro de que miente.

—¿Le disteis la noticia antes o después de haber yacido con ella?

—Antes.

—Lo que significa que no pudisteis tomarla, ¿no es así?

—Esto es serio.

—Tonterías.

—El chico está a punto de casarse con mi hija.

—¿Y qué pretendéis que haga? ¿Llevar a Marta Vélez ante la Inquisición? ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es la herejía? El rey la tiene en alta consideración, ha sido ignorada por el imbécil de su esposo y ha perdido a sus hijos. Probablemente solo esté mimando al chico. Deberíais estar agradecido.

—¿Agradecido?

El duque se echó a reír.

—Os burláis de mí —constató Rodrigo exasperado—. Tal vez sea inocente y diga la verdad.

—Espero que no —replicó Lerma.

—¿Cómo podéis decir tal cosa?

—Es demasiado deliciosa.

—Sois un hombre cruel.

—Y vos un hombre furioso ante la idea de que vuestra amante os haya puesto los cuernos con vuestro futuro yerno. Debéis tomaros la noticia con filosofía e incluso humor, con esa compasión de la que siempre me habéis acusado de carecer. Sin duda, una vez que el chico se case dejará de verla, y vos podréis disfrutar de toda su atención de nuevo.

__________

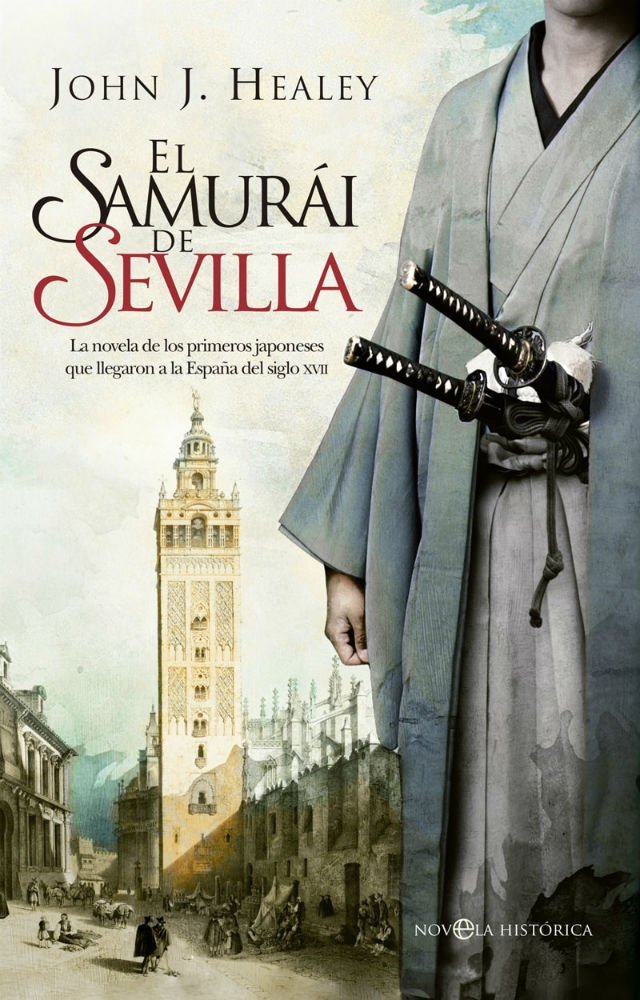

Sinopsis de El samurái de Sevilla

El protagonista de esta novela es elsamurái Shiro, quien logra trabar amistad con el duque de Medina Sidonia y llega a ganarse el apoyo del rey Felipe III y del duque de Lerma. Shiro, sabio y mesurado en cuestiones diplomáticas, sin embargo no logrará evitar enamorarse de una joven sevillana malcasada con un aristócrata de poco fiar. Esta apasionada relación le obligará a combatir no pocos peligros y los obstáculos impuestos por los prejuicios y las normas de la sociedad sevillana del siglo XVII.

Título: El samurái de Sevilla Subtítulo: La novela de los primeros japoneses que llegaron a la España del siglo XVII. Autor: John J. Healey. Editorial: La Esfera de los libros. Edición: Papel y ebook

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: