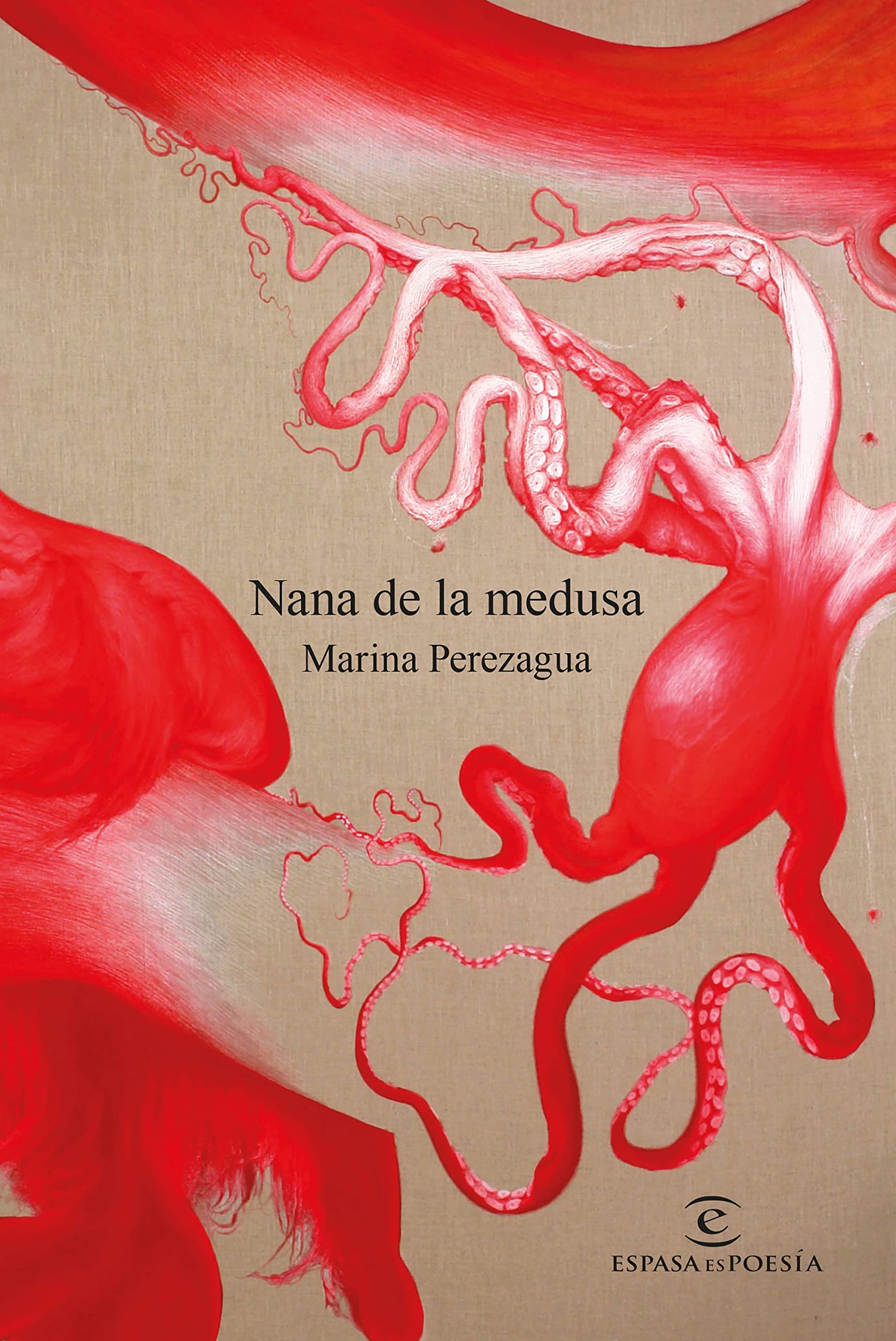

Marina Perezagua publica su primer poemario, Nana de la medusa, un libro en el que reflexiona sobre ciertos aspectos no solo de su propia vida, sino de la de todos nosotros: la emigración, el amor, la deriva del mundo… Una reflexión, en definitiva, sobre la transformación que tanto nosotros como la propia vida sufre a lo largo de los años.

En Zenda reproducimos cinco poemas de Nana de la medusa (Espasa).

***

IKEBANA

Cada semana me traía flores

que recogía de camino a casa,

ramas de azahares de los naranjos,

jazmines de las cercas del parque,

algún clavel de cualquier ventana vecina.

Yo las colocaba de una manera,

luego de otra que me parecía más estética,

hasta que quedaban, sin saber yo por qué,

en su justo lugar, como vivas otra vez.

Poco a poco me aficioné

al ancestral arreglo floral japonés:

Ikebana, la elección de flores, tallos y ramas

que se arreglan de acuerdo con el estado anímico,

con la estación del año,

con la alegría,

la nostalgia.

Solíamos madrugar para ir a coger pulpos,

yo esperaba suspendida bocabajo en la superficie,

oyendo mi respiración a través del tubo,

observando cómo él se acercaba al animal dormido,

hora temprana en la mar,

la cabeza reposada entre sus ocho patas,

él con un arpón en una mano, la linterna en la otra.

Me miraba por última vez antes de disparar,

tras el cristal acuático

parecía comunicarse desde un mundo más lógico.

Entonces disparaba entre los ojos del pulpo, justo ahí,

la piel de la presa, entre marrón y rosada, palidecía

de inmediato,

es el color desprevenido entre el sueño y la muerte.

Con un golpe de aletas bajaba un poco más,

una a una despegaba las ventosas de las rocas

y le veía subir con la captura en la mano,

los tentáculos desplegados por el empuje líquido del ascenso,

y me entregaba el pulpo como una enorme flor abierta,

ya del todo blanca.

Una vez me enfurecí,

una de esas veces

cuando se me encendía un bosque dentro,

en los pulmones, el páncreas,

todo en llamas, todo en rabia,

cogí el último pulpo que habíamos capturado,

salí de casa,

corrí a la calle y grité su nombre

para que viera con qué odio lo lanzaba

contra los adoquines.

Ahí tirado ya no parecía una flor, ni un pulpo,

sino un gran parásito agarrado

al abandono de un perro.

Sentí mucha pena, lo recogí del suelo,

volví con él a casa, lo lavé con mimo

y luego lo puse en un florero,

la cabeza en el fondo del agua,

los tentáculos desplegados fuera del cristal,

como exóticas flores colgantes

que coloqué de la forma que me pareció más serena.

Me senté a esperarle junto al jarrón:

miré esos ocho tallos blancos,

blanco es el color de las flores

que simbolizan el agua,

y que protegen contra los incendios dentro del hogar.

***

GOLDEN GATE BRIDGE

La mujer que se arrojó

por el puente de San Francisco

llevaba una nota en el bolsillo que decía:

«Si una sola persona me sonríe por el camino,

no me suicidaré».

Yo estoy tan apegada a la vida,

tan obsesivamente apegada,

que no necesito sonrisas de extraños que me salven,

que me agarren en el último instante

y detengan mi caída en el mar hecho cemento.

Sin embargo, hay algo en aquel bolsillo,

en aquella nota,

en aquella mujer o puente

que tiene que ver conmigo.

Hay algo que soy yo sacándome medusas de la boca,

hay algo que soy yo escribiendo orgasmos en el mástil lejano,

orgasmos truncados sólo por la ola de otro orgasmo imprevisto,

hay algo que soy yo-mujer-plancton

que ilumina el puente en las aguas de las costas sin infancia,

y aunque no necesito una sonrisa extraña que me salve,

si tú te tropiezas entre la arena y el mar,

si te detienes entre la puerta y nuestra cama,

hay algo que soy yo vértebra rota,

yo tendones perdidos,

yo a la deriva, a mi pesar,

sin nota, sin bolsillos,

yo mujer sin mujer siquiera,

hacia el puente dorado e indeciso.

***

TRES LUNAS DESPUÉS

El primer día que nos conocimos

le pedí un hijo.

Esa noche se corrió fuera

y todas las noches siguientes

durante tres meses.

Cuando notaba que ya estaba cerca

se apresuraba a retirarse,

apurado,

casi demasiado pronto,

demasiado precavido para mi gusto,

que aún le consideraba más como procreador

que como hombre.

Si en ese momento yo estaba encima,

me agarraba de la cintura con sus manos extremadamente fuertes

y me levantaba y me retiraba y me soltaba donde cayera,

no fecundada.

Casi diría que en esos momentos le odiaba,

le odiaba como excepción,

aunque el amor no era la regla,

aún no podía amar a aquel extraño.

Me quedaba mirando cómo terminaba él solo,

me sentía desperdiciada,

los escasos segundos que transcurrían

entre el momento de la retirada

y el momento en que el semen comenzaba a salir

me parecían una ofensa,

en mi cabeza de pre-madre no cabía la posibilidad

de que él no compartiera ese deseo.

Cuando me masturbaba a solas,

fantaseaba con que tres o cuatro hombres

se disputaban a la vez mis óvulos

y me venían destellos de mis adentros,

un amasijo de células formándose,

y esa breve imagen era suficiente para correrme

en un momento, eyaculadora precoz de mí misma.

A los días me venía el periodo

puntual, brillante, flotando en el agua del retrete

como una constelación viscosa que se burlaba de mí.

Así durante tres lunas.

Un día él mismo empezó a cogerme a todas horas,

su mirada cambió,

resultaba incisivo, exacto,

me llenaba como si quisiera recuperar los óvulos perdidos,

y cuando se corría se quedaba ahí un rato,

ya no había semen que limpiar.

Por aquel entonces (y era pronto)

ya nos amábamos.

Hoy, con nuestra hija mamando,

hay veces en que le aparto

como él me apartaba a mí,

me molesta un poco,

estamos nuestra hija y yo, a solas,

no sé por qué tiene que venir en este momento,

mi leche es para ella,

mis pezones son más para ella que para él.

Entonces veo cómo él mismo se aparta

y me observa,

en sus ojos hay un brillo con trazos de ese odio que yo sentía

cuando me retiraba de su semen,

y me pregunto qué es eso que quiere,

qué es eso que yo le estoy quitando

y si alguna vez podré dárselo.

***

EL ABORTO

Para abortar, elegimos la casa del pueblo,

como la perra que se retira a una caja

para parir cachorros de gelatina inmóvil.

Pusimos el colchón frente a la chimenea

y esperamos a que llegaran las contracciones.

Bajó el peso al tapón de mi vientre

como una red de peces indóciles

mecida por las corrientes internas de mi sangre,

oceanografía prenatal que hacía sólo dos días guardaba

la forma de una vida suave y clemente.

Por la temperatura supe que se había detenido,

me tocaste y en un acto reflejo te alejaste de mí

como si la muerta fuera yo, desconocida,

y tú fueras el vivo de otra mujer.

Estaba fría,

a temperatura ingrávida,

pero también a cuarenta grados libido-celcius,

y aun entonces,

con las coces de la despedida golpeándome,

con la carne de nuestro hijo vuelta en contra de mí,

te empujé hasta el filo del colchón,

metí la cabeza bajo la manta,

y busqué tu piel.

Te agarré el sexo,

lo tensé hacia la chimenea, hacia las ascuas,

luego lo retraía, y otra vez hacia la chimenea,

ya más largo, engrosado, ya con ese mismo gesto

con que me habías lanzado el hijo dentro.

Me recordaste las indicaciones del médico:

hay que evitar una infección.

Me rechazabas para protegerme,

insistías en cuidarme, el rechazo me enfurecía.

¿Por qué se me presupone fortaleza para parir un hijo sano

y no para excitarme mientras sobrevivo?

Aquella noche supe lo que es el deseo, y vivir, y morir.

No habría felicitaciones ni regalos

ni (afortunadamente) conversaciones sobre el parto

con las madres-madres,

las que cruzan victoriosas la línea de meta

y se permiten el sexo

sólo cuando los puntos han cicatrizado.

No habría leche, consejos, exámenes de mamá lactante,

no habría visitas,

y por un momento me sentí liberada:

No, no habría hijo.

Entonces algo cambió también en ti,

sin aviso y sin ningún indicio de acercamiento

te diste la vuelta,

volcaste tu boca sobre mis pechos, hinchados

porque aún ignoraban la pérdida,

fuiste bajando la cabeza,

sin demasiado cuidado me separaste las rodillas,

miraste,

viste la dilatación,

yo vi en tus ojos mi hueco,

ese hueco como si fuera un animalillo mojado caído en un cepo.

Apoyaste tu cabeza entre mis piernas

y así te quedaste un rato,

sintiendo las contracciones contra tus sienes,

ayudándome a parir,

amoroso, amante, extraordinario,

acompañándome en el parto de nuestro hijo

que no alcanzó a saber lo que es el deseo

ni a vivir

ni a morir.

***

GLUTEN

Soy madre-gluten,

si tuviera forma de bizcocho o panecito,

alguien podría meterme en un colador,

echar agua y remover

para separar el gluten de mi cuerpo,

dividir al yo-gluten del yo-madre.

Lo supe tras el accidente,

despertar, los gritos de nuestra hija,

correr,

dejar su llanto atrás,

atemperado por la distancia.

Eso debe de significar algo,

algo que ya sabía nuestra hija,

que con apenas seis años reclamaba mi atención

cuando el mundo y ella con el mundo

desaparecían para mí sin ningún motivo especial.

Yo pensaba que no era una cuestión de amor,

y no puede serlo,

pero tras el accidente corrí,

sola.

Vinieron días de mirarme los hematomas,

traté de culpar a la contusión,

al momento confuso,

pero yo lo sé, sé que la niña sabe

que esa también soy yo,

que la madre que la quiere

es madre que se fue

y no sólo tras el accidente,

sino antes, y después,

madre que podría volver a irse

por una puerta de salida

que existe sólo para mí

y lo que quiera que sea yo,

yo en profundidad,

yo tal vez en sinceridad,

tal vez en oscuridad.

También la concepción de nuestra hija

sucedió al margen de mi consciencia

en aquella cama de un hotel de Cuenca,

en la que me tendiste demasiado bebida,

desmayada,

y no resististe la fantasía de follarme sin mi

consentimiento.

Lo grabaste, se ve en el vídeo,

los pantalones medio bajados,

estoy de lado, toda yo inerte,

pero las tetas se mueven por tu empuje,

las miras excitado, pupilas oscilantes

como un puntero láser cuya luz rastrea nerviosa

la presa.

Cara de animal,

gemidos de animal,

me giras la cabeza a un lado y a otro,

compruebas que podrías no tener mi permiso,

que de hecho te gustaría no tenerlo,

que podría estar drogada

o ser una desconocida,

y así, noqueada,

me ocupaste con nuestra hija.

Nuestra niña sabe que a veces está sola

aun cuando su madre puede evitarlo,

y comprueba que a veces

(a veces) llantos anónimos me llegan antes.

Yo quisiera negarlo, pero es inútil,

lo sabe.

Hoy ha vuelto de la escuela

y me ha dicho: «Soy alérgica al gluten»,

entonces he sabido que me ha visto al completo,

que evitar el gluten es el talismán que ha encontrado,

porque no sabe entender de otra manera

que el amor es posible e injusto al mismo tiempo.

Querría explicarle qué es el gluten,

pero ni siquiera los adultos lo entienden.

De acuerdo con las encuestas

un tercio de los norteamericanos evita su consumo.

De estos, el noventa y cinco por ciento

reconoce no tener síntomas tras su ingesta

ni haber sido diagnosticado con ningún tipo de

intolerancia,

y la gran mayoría se manifiesta incapaz de explicar

en qué consiste, qué es el gluten.

He ido con ella a la cocina

y para mostrarle el aspecto de su miedo,

he puesto una magdalena en un colador,

la he sumergido en agua

y la he amasado hasta que ha quedado reducida

a una suerte de pasta chiclosa,

plástica, elástica.

Nuestra hija ha hecho con ella una pequeña bola

y luego la ha estirado en una suerte de largo cordel

blanco.

Esto es lo que temes, le digo,

sin decirle que en esa masa hay parte de mí,

sólo he tratado de hacer de su miedo un juego,

pero no le he dicho lo demás,

las razones que llevan a que

casi ciento diez millones de norteamericanos

lo eviten diariamente,

un conjunto de proteínas casi siempre inocuas

que hace falta desconocer,

seguir temiendo y retirar de nuestra dieta

para tener la sensación de que salvarnos

es un acto cotidiano que depende de nosotros.

Nuestra hija juega con el gluten como si fuera

plastilina,

pero aún dice que tomárselo le haría mal en el

estómago,

está convencida,

y cuando le doy un trozo de pan

se agarra a mis piernas y llora

como si bajo nosotras se abriera un precipicio.

Busca mi agarre en el miedo al bizcocho,

a los pastelitos que antes tanto le gustaban,

y ya no voy a insistir,

sé que es su propia puerta de salida,

una proteína inofensiva que necesita desconocer

para tener la sensación

de que ser amado es un acto imparcial,

eficaz, cotidiano, un acto materno,

que depende, sólo, de ella misma.

Esta también soy yo,

y sí, nuestra hija lo sabe,

sabe que no es bienvenida

en todas las habitaciones de esta casa,

que hay puertas que, una vez que cruzo,

cierro para ella,

aunque yo no pueda darme cuenta,

a mi pesar,

porque yo no sé cómo arrancarme

este gluten inmaterno

que también soy totalmente yo.

—————————————

Autora: Marina Perezagua. Título: Nana de la medusa. Editorial: Espasa. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

BIO

Marina Perezagua (Sevilla, 1978) reside actualmente en Nueva York, en donde imparte clases en la New York University. Es autora de los libros de cuentos Criaturas abisales (2011) y Leche (2013) y de tres novelas: Yoro (2015) —galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2016—, Don Quijote de Manhattan (2016) y Seis formas de morir en Texas (2019). Ha sido traducida a nueve idiomas. Es colaboradora habitual en El País. Ha sido incluida en la lista de Babelia de los 100 mejores libros españoles del siglo XXI.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: