Parece ser que Hunter S. Thompson, el creador del periodismo gonzo —aquel en el que el cronista se convierte en parte de la historia que cuenta, perdiendo esa objetividad que es de suponer en cualquier informador— andando en sus borracheras —y otras ebriedades—, tenía por costumbre dedicar los libros que publicaba atravesándolos con un disparo. Admiro a Thompson desde que le descubrí, hace casi medio siglo, entre los clásicos del underground. Pero me da mucho reparo eso de que una bala pueda atravesar un texto de la altura de Miedo y asco en Las Vegas (1971) —la obra capital de Thompson— por mucho que sea el resultado de un desvarío de su autor, quien acabó sus días descerrajándose un tiro a sí mismo. No hay que jugar con pistolas, recuerda Johnny Cash, en “Folsom Prison Blues”, como le decía su madre.

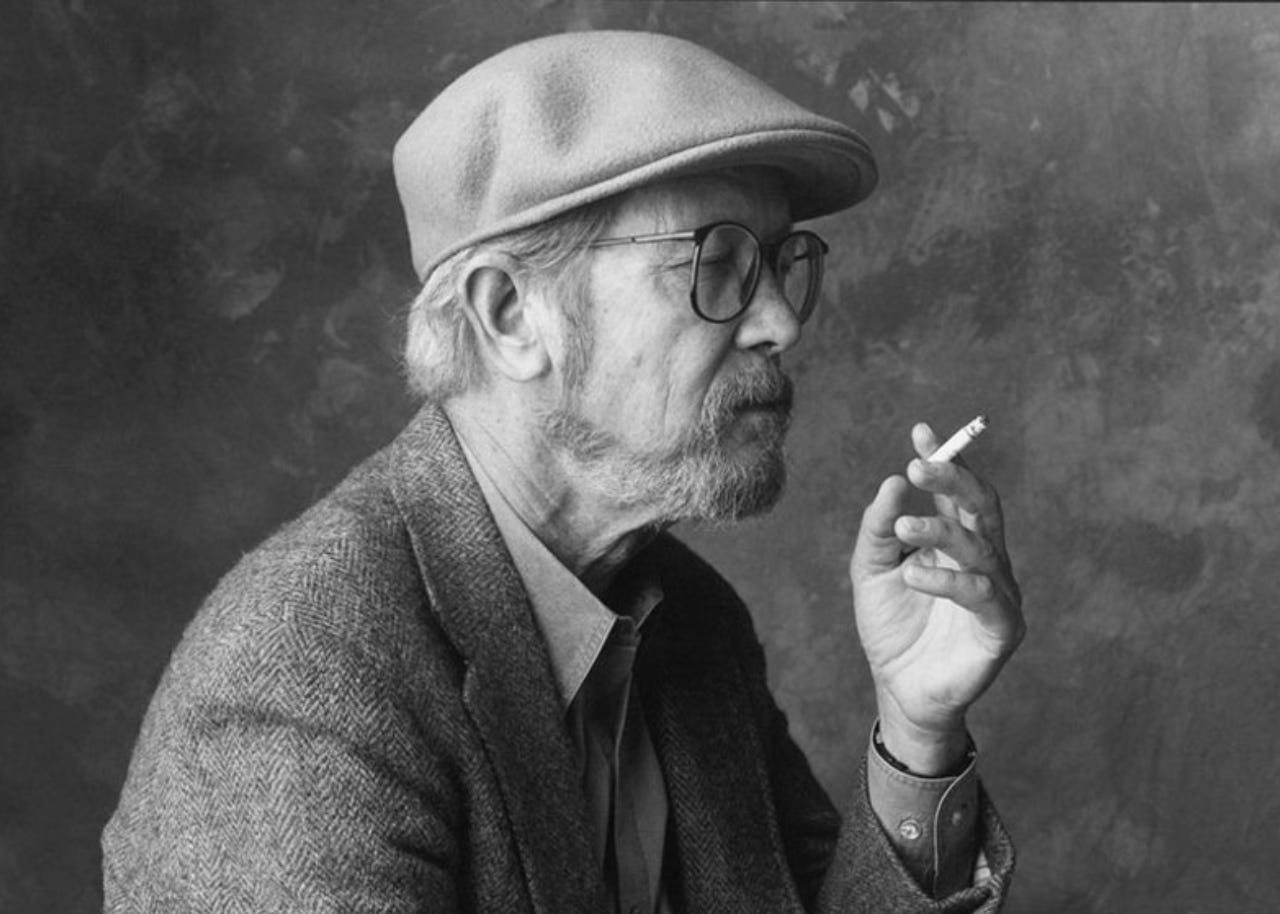

Desde que el 29 de julio anterior sufrió un derrame cerebral, este autor, uno de los más consagrados de su tiempo, venía debatiéndose entre la vida y la muerte. Detroit, que para Leonard fue lo que Bay City —trasunto de Santa Mónica, California— a Raymond Chandler, económicamente, atravesaba momentos difíciles. Pero también comenzaba a verse un renacimiento cultural y una revitalización en algunas áreas de la ciudad. La antigua capital del motor asistía a una transición, que a buen seguro, estaba alegrando la vejez del escritor que tanto la quiso: luchaba con el legado de la quiebra de su industria al tiempo que se atisbaban signos de esperanza y renovación, como quienes luchan contra la mala suerte en el universo de nuestro autor. En la nueva Detroit ya no habría lugar para tipos como Ordell Robbie y Louis Gara, los exconvictos de las páginas de Leonard. Descubiertos por primera vez en The Switch (1978), pasaron a integrar la galería de villanos del relato criminal en una entrega posterior, Cóctel explosivo (1992), llevada al cine en el 97 por Quentin Tarentino con el título de Jackie Brown.

Mucho antes, los padres del futuro escritor —nacido en Nueva Orleans, Luisiana, en 1925— se establecieron en Detroit, entonces la prometedora capital de la industria automovilística del país, en 1934. Aquel fue el año de la caída de Bonnie Parker y Clyde Barrow, los más románticos enemigos públicos de la Gran Depresión. El pequeño Elmore Leonard, que había seguido la actividad criminal de los novios forajidos desde su ascendencia en 1931, debió de aprender entonces que el crimen siempre paga… O no.

Sí parece pertinente estimar que debió de ser en aquellas crónicas sobre los hampones, cuando la prensa estadounidenses desplegaba un lirismo tan lejano de la objetividad como el periodismo gonzo en el relato de las fechorías de los enemigos públicos, cuando el futuro autor de Cuba Libre (1998), Tómatelo con calma (1999) o Almas paganas (2000) comprendió que la gloria del relato criminal, más que en pegarle un tiro al libro, consistía en dispararle al lenguaje. Ésa era la causa de que Elmore Leonard, siendo ya un autor de culto, se jactase de enmendar todo aquello que, una vez escrito, le sonaba a literatura. Con las mismas —aunque esto no fue hallazgo suyo— sustituyó sistemáticamente la figura del narrador, que reemplazó por las descripciones subjetivas de los personajes.

Hace también muchos años —de cuanto a mí concierne siempre hace mucho tiempo—, tuve oportunidad de asistir en Madrid a la presentación de un tomo con la poesía completa de José Martí. Muy petulante, pero con muy buen criterio, el encargado del acto recordó a un sabio que afirmaba que hay que escribir como habla la gente cuando la gente habla bien. Elmore Leonard aún no había muerto. Pero debía de estar en Detroit, o en aquella Florida que también fue escenario de alguna de sus últimas ficciones, cuando aquel erudito —a la violeta, por supuesto— soltó su sentencia, probablemente acertada, empero su presunción. El oído del estadounidense para captar el habla del paisanaje fue proverbial. Tanto fue así que era capaz de describir a sus personajes mediante su forma de hablar.

Con todo, pese a ese lugar que nuestro autor ocupa entre los grandes del relato criminal de nuestro tiempo, yo me quedo con su primera faceta, la de escritor de novelas y cuentos del Oeste: El tren de las 3.10, (Delmer Daves, 1957), Los cautivos (Budd Boeticher, 1958), Hombre (Martin Ritt, 1967), sólo son tres de los grandes westerns basados en originales de Leonard.

Parece ser que, tras el crepúsculo del género, el escritor dejó Arizona y Nuevo México, escenarios habituales de sus dramas de vaqueros, para acometer a los chantajistas, asesinos y demás hampones de Detroit. En cualquier caso, el cine le influyó tanto como él al cine, interactuaron a la par. Dicen los expertos que, de tanta observancia de su propio decálogo, de sus propias reglas, la obra de Elmore Leonard acabó perdiendo espontaneidad. Los jurados del Premio Dashiell Hammett, Edgar Allan Poe y el resto de los preciados galardones, que distinguieron su obra, no hubieran compartido esa opinión.

Y nadie dice ni se pregunta nada sobre la fascinación que ejerce el crimen, el noir, en una sociedad que niega la violencia, e incluso condena al western, que en general es más lírico, por violento. Y parece que nadie repara en que el relato criminal es, en sí mismo, un libro atravesado por un disparo. “El género negro representa la faceta más tenebrosa del ser humano, colocando a nuestra altura un espejo perturbador, frente al cual apartamos la vista, pero que a la vez nos atrae irremediablemente” (Antonio Lozano). Hasta hace doce años, a este respecto Elmore Leonard tenía mucho que decir.

Diría más, el género negro habla de nosotros mismos, los seres humanos. Todos llevamos dentro a un criminal y a un héroe a la vez. Depende de lo que nos suceda y de cómo reaccionemos. Un padre, una madre, un hermano, un amigo, una habilidad, un oficio… ¿Quién no ha tenido algo o alguien que le ha salvado de las decisiones equivocadas? La respuesta es fácil.