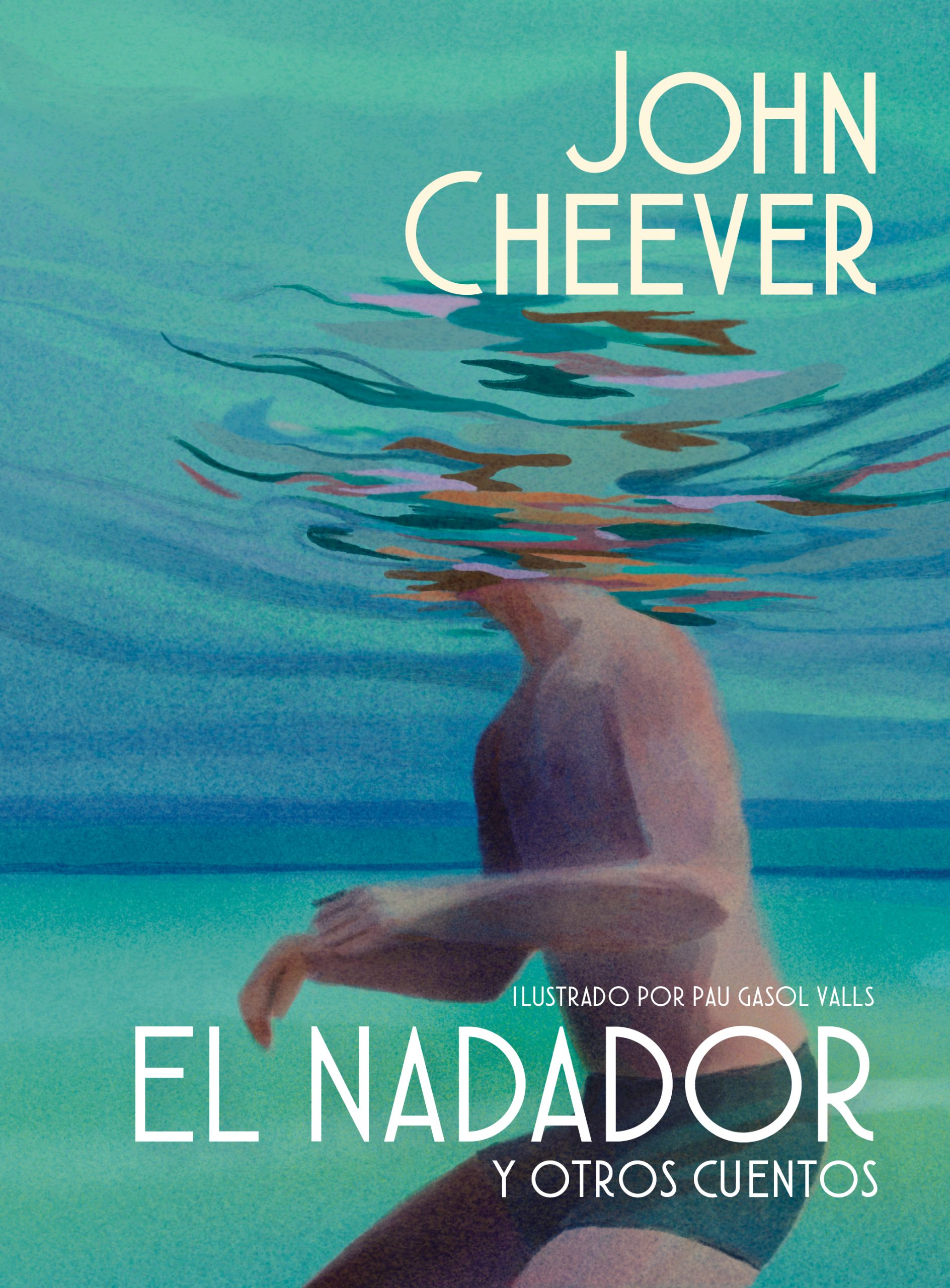

Este libro reúne los tres relatos más emblemáticos del gran autor de la clase media estadounidense de los años 50 y 60: “El nadador”, “Adiós, hermano mío” y “El marido rural”. Tres cuentos que, en esta ocasión, vienen acompañados de las ilustraciones de Pau Gasol Valls.

En Zenda reproducimos el arranque del relato “El nadador”, incluido en el volumen El nadador y otros cuentos (Random House).

***

Era uno de esos domingos de mediados de verano en que todo el mundo repite: «Anoche bebí demasiado». Lo susurraban los feligreses al salir de la iglesia, se oía de labios del mismo párroco mientras se despojaba de la sotana en la sacristía, así como en los campos de golf y en las pistas de tenis, y también en la reserva natural donde el jefe del grupo Audubon sufría los efectos de una terrible resaca.

–Todos bebimos demasiado –decía Lucinda Merrill.

–Debió de ser el vino –explicaba Helen Westerhazy–. Bebí demasiado clarete.

El escenario de este último diálogo era el borde de la pis cina de los Westerhazy, cuya agua, procedente de un pozo artesiano con un alto porcentaje de hierro, tenía una suave tonalidad verde. El tiempo era espléndido. Hacia el oeste se amontonaba un gran cúmulo de nubes, tan parecidas a una ciudad vista desde lejos –desde el puente de un barco que se aproximara– que podrían haber tenido un nombre. Lisboa. Hackensack. El sol calentaba. Neddy Merrill, sentado en el borde de la piscina, tenía una mano dentro del agua y sostenía con la otra una copa de ginebra. Era un hombre esbelto –parecía conservar aún la peculiar esbeltez de la juventud–, y aunque los días de su adolescencia quedaban ya muy lejos, aquella mañana se había deslizado por el pasamanos de la esca lera y, en su camino hacia el olor a café que salía del comedor, había dado un sonoro beso en la broncínea espalda a la Afrodita del vestíbulo. Se lo podría haber comparado con un día de verano, en especial con las últimas horas de uno de ellos, y aunque le faltase una raqueta de tenis o bolsa náutica, la impresión era, decididamente, de juventud, de vida deportiva y de buen tiempo. Había estado nadando y ahora respiraba hondo, como si fuera capaz de almacenar en sus pulmones los ingredientes de aquel momento, el calor del sol y la intensidad de su propio placer. Era como si todo le cupiera dentro del pecho. Doce kilómetros hacia el sur, en Bullet Park, estaba su casa, donde sus cuatro hermosas hijas habrían terminado de almorzar y quizá jugasen al tenis en aquel momento. Fue entonces cuando se le ocurrió que si atajaba por el sudoeste podría llegar nadando hasta allí.

No había nada de opresivo en la vida de Ned, y el placer que le produjo aquella idea no puede explicarse reduciéndola a una simple posibilidad de evasión. Le pareció ver, con mentalidad de cartógrafo, la línea de piscinas, la corriente casi subterránea que iba describiendo una curva por todo el con dado. Se trataba de un descubrimiento, de una contribución a la geografía moderna, y pondría a esa corriente el nombre de Lucinda, en honor a su esposa. Ned no era ni estúpido ni partidario de las bromas pesadas, pero tenía una clara tendencia a la originalidad, y se consideraba a sí mismo –de manera vaga y sin darle apenas importancia– una figura legendaria. El día era realmente maravilloso, y le pareció que un baño prolongado serviría para acrecentar y celebrar su belleza.

Se desprendió del suéter que le colgaba de los hombros y se tiró de cabeza a la piscina. Ned sentía un inexplicable desprecio por los hombres que no se tiran de cabeza. Nadó a crol pero de forma poco organizada, respirando unas veces con cada brazada y otras solo en la cuarta, y sin dejar de contar, de manera casi subconsciente, el un-dos, un-dos del movimiento de los pies. No era un estilo muy apropiado para largas distancias, pero la utilización doméstica de la natación ha gravado ese deporte con ciertas costumbres, y en la parte del mundo donde habitaba Ned el crol era lo habitual. Sentirse abrazado y sostenido por el agua verde y cristalina, más que un placer, suponía la vuelta a un estado normal de cosas, y a Ned le hubiese gustado nadar sin bañador, pero eso no resultaba posible, debido a la naturaleza de su proyecto. Salió a pulso de la piscina por el otro extremo –nunca usaba la escalerilla–, y comenzó a cruzar el césped. Cuando Lucinda le preguntó adónde iba, respondió que iba a ir nadando hasta casa.

Solo podía utilizar mapas imaginarios o sus recuerdos de los mapas reales, pero eso era suficiente. Primero estaban los Graham, y a continuación los Hammer, los Lear, los Howland y los Crosscup. Cruzaría Ditmar Street para llegar a casa de los Bunker y después de andar un poco pasaría por casa de los Levy y de los Welcher, para utilizar así también la piscina pública de Lancaster. Luego venían los Halloran, los Sachs, los Biswanger, Shirley Adams, los Gilmartin y los Clyde. El día era estupendo, y vivir en un mundo con tan generosas reservas de agua parecía poner de manifiesto la misericordia y la caridad del universo. Ned se sentía en plena forma, y atravesó el césped corriendo. Volver a casa utilizando un camino desacostumbrado lo hacía sentirse peregrino, explorador; lo hacía sentirse un hombre con un destino, y estaba seguro de encontrar amigos a lo largo de todo el trayecto; no tenía la menor duda de que sus amigos ocuparían las orillas del río Lucinda.

Atravesó el seto que separaba la propiedad de los Westerhazy de la de los Graham, anduvo bajo algunos manzanos en flor, pasó junto al cobertizo que albergaba la bomba y el filtro y salió al lado de la piscina de los Graham.

–¡Hola, Neddy! –dijo la señora Graham–, ¡qué agradable sorpresa! Me he pasado toda la mañana tratando de hablar contigo por teléfono. Déjame que te prepare algo de beber.

Ned comprendió entonces que, como cualquier explorador, necesitaría hacer uso de toda su diplomacia para con seguir que la hospitalidad y las costumbres de los nativos no le impidieran llegar a su destino. No deseaba desconcertar a los Graham ni mostrarse antipático, pero tampoco disponía de tiempo para quedarse allí. Hizo un largo en la piscina y se reunió con ellos al sol; unos minutos más tarde, la llegada de dos automóviles cargados de amigos que venían de Connecticut le facilitó las cosas. Mientras todos se saludaban efusiva y ruidosamente, Ned pudo escabullirse. Salió por la puerta principal de la finca de los Graham, pasó por encima de un seto espinoso y cruzó un solar vacío para llegar a casa de los Hammer. La dueña de la casa, al levantar la vista de las rosas, vio a alguien que pasaba nadando, pero no llegó a saber de quién se trataba. Los Lear lo oyeron cruzar la piscina a nado a través de las ventanas abiertas de la sala de estar. Los Howland y los Crosscup habían salido. Al dejar la casa de los Howland, Ned cruzó Ditmar Street y se dirigió hacia la finca de los Bunker, desde donde, ya a aquella distancia, le llegaba el alboroto de una fiesta.

(…)

—————————————

Autor: John Cheever y Pau Gasol Valls. Título: El nadador y otros cuentos. Traducción: José Luis López Muñoz y Jaime Zulaika. Editorial: Random House. Venta: Todos tus libros.

© Foto cedida por la agencia Wylie.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: