En este segundo volumen de Memorias del campo bravo se recogen treinta y cinco ganaderías, que complementan a las treinta y cuatro reunidas en el primer libro. En él se rescatan nuevamente archivos fotográficos inéditos que abarcan desde finales del siglo XIX hasta finales de los años cincuenta. El campo y la labor que los ganaderos realizan antes de la llegada del toro a la plaza, vuelven a ser los grandes protagonistas.

Las imágenes nos trasladan a una época dorada en la que grandes figuras como Juan Belmonte, Joselito el Gallo, Ignacio Sánchez Mejías, El Algabeño, Gitanillo de Triana, Manolete, Arruza, Granero, Antonio Ordóñez o los hermanos Bienvenida compartían faenas y tentaderos con los ganaderos.

A continuación, reproducimos el prólogo de José F. Peláez a esta obra.

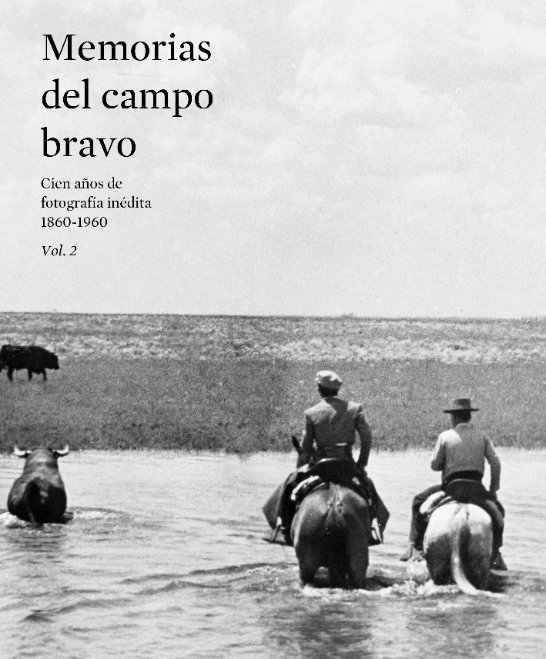

Llama la atención que un libro sobre toros esté lleno de caballos. Y a lomos de cada uno, un hombre sin rostro. En este hallazgo se encuentra la verdad, esta es la Santísima Trinidad del Campo Bravo: un toro, un caballo y un hombre, los tres reyes de la misma llanura, los tres ángulos del rito, los vértices de una geometría antigua. En ese triunvirato sagrado, el toro representaría la fuerza y la nobleza; el caballo, la elegancia y la templanza; pero solo el hombre representa el misterio. Porque, de los tres, es el único que sabe que va a morir. Y en torno a esa tragedia giran el tiempo, el miedo y la belleza.

Todo en el toro es, en realidad, simbólico. A la hora de la corrida, el sol divide la plaza en dos mitades: la de sol y la de sombra. Por el sol, que es la vida, entra el animal fuerte. Y veinte minutos después ese mismo animal saldrá arrastrado por la sombra, que es la muerte. En perfecta simetría, el hombre entra por la sombra, que es el silencio, y, si todo sale como tiene que salir, saldrá después por el triunfo, es decir, por el oeste, hacia el sol de la tarde, que reflejará los últimos rayos en los alamares, convirtiendo al hombre en héroe y a la vida en gloria. En la intersección entre sol y sombra, entre animal y hombre, entre vida y muerte, nace la liturgia. Y el caballo y el tiempo son testigos.

Pero el tiempo es muy antiguo. Como escribió Gabriel Celaya: «Soy un ibero, y si embiste la muerte, yo la toreo». Así es. Los vacceos llegaron a esta tierra desde la tierra del Uro, trayendo consigo el animal y el misterio y convirtiendo la lucha con el toro en algo iniciático que mostraba mayoría de edad y gallardía. Esos juegos los verían los romanos, pero la obsesión del hombre hispano por el toro –y por el caballo– está ya presente en Altamira. Y hay algo atávico en todo ello, algo que nos une con los primeros habitantes y que hace de Memorias del campo bravo II una Altamira posmoderna que hereda la pulsión de inmortalizar lo que de por sí está llamado a la muerte.

No hay mejor definición para lo que aquí se cuenta: el campo bravo como metáfora de la existencia, el caballo que sostiene el miedo, el toro que encarna la fatalidad y el hombre que se estremece ante la belleza. Pese a lo que pueda parecer, no hay romanticismo ni victimismo en este libro; tan solo contemplación. Como si nada de lo aquí recogido tuviera adjetivos ni velos y todo se resumiera en la pureza del sustantivo, del tiempo congelado y después entregado como legado. Es decir, la conciencia de que el toro y el caballo, bajo la mirada del hombre, siguen encarnando una forma de verdad. Y esa verdad —que es tan vieja como la tierra que la sostiene— no se explica: solo se observa. Ni el toro sabe que es símbolo, ni el caballo presume de elegancia, ni el hombre comprende su destino. Pero los tres juntos comparten algo que se parece mucho a la vida: un encuentro entre la voluntad y el límite, entre el arte y la muerte, entre el olvido y la leyenda. No hay moral en el campo bravo, no hay ideología ni consigna: tan solo un destino compartido. Y el destino, cuando se cumple, no necesita ser explicado.

Porque, en realidad, el campo bravo no es un lugar: es una forma de estar en el mundo. En su polvo se mezclan el barro de la vida y la sangre del sacrificio, el rumor del viento y el silencio del galope. Aquí el hombre no es ni verdugo ni víctima: es solo un milagro consciente, el único ser que sabe que la belleza tiene un precio. Porque nada que merezca la pena ser vivido —el arte, el amor, la lidia— se salva sin algo de dolor. El toro, con su embestida, le recuerda al hombre que la vida no es decorado, sino prueba. Y, por eso, cuando el caballo pisa el campo y el hombre alza los ojos, algo ancestral asoma. No se trata de un aplauso, sino de una reconciliación. El hombre se reencuentra con su sombra, con lo que ha sido y con lo que teme ser. Quizá por eso este libro despierta pasión: porque nos obliga a clavar la mirada en un espejo que ya no soportamos, pero que nos atrae como la luna a las mareas.

Memorias del campo bravo II no es, en el fondo, un libro sobre toros. Es un libro sobre hombres que aún creen en el misterio. Sobre una minoría a caballo que se sacrifica sin motivos racionales para seguir mirando el mundo, aunque no lo entienda del todo. Y lo hace sin discursos ni panfletos, tan solo con reverencias detenidas e imágenes de una verdad que se resiste a morir. Mientras exista un toro que arranque la embestida, un caballo que sostenga la respiración y un hombre que lo contemple todo, habrá alguien con una pluma dispuesto a recoger la belleza. Ese testimonio es nuestro legado. Y, en los tiempos que corren, quizá una forma de fe.

—————————————

Título: Memorias del campo bravo, vol. 2. Editorial: Verso suelto. Venta: web de la editorial.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: