Por la ventana de la buhardilla se veía la cúpula blanca del Sacré Coeur. La luz de junio era, a esa hora del amanecer, cegadora, y el aire fresco sostenía sobre las mansardas el alboroto oscuro de las golondrinas. Se volvió a mirarlos. Ambos dormían plácidamente, desmadejados, en la estrecha cama del cuarto. Se vistió sin hacer ruido; sabía que, si se acercaba a ellos, comenzaría de nuevo el ritual de los cuerpos enlazados que tan bien conocían. Los tres se habían amado durante semanas en París. Con el fresco vestido blanco acariciándole la piel clara, dudó por un instante. Se acercaría a ella y le abriría las piernas con suavidad, besándole el sexo, sintiendo cómo el cuerpo del hombre respondía al impulso casi antes que el de la bella June. Excitado, se acercaría por detrás y la tomaría sin preámbulos, sin decir una palabra. Tendría ella entonces que hacer un esfuerzo por seguir concentrada en que su lengua no dejase de buscar el placer de la joven, quien, somnolienta, se arquearía con la flexibilidad de una bailarina sobre las sábanas, moviendo las caderas alrededor de su boca. Esperar aquel primer orgasmo femenino humedeciendo sus labios era la señal ansiada para detenerse un momento y concentrarse en sí misma.

El placer ascendía en una oleada interminable desde las caderas hasta la garganta, conectado con la excitación del hombre que se hundía en ella con una furia tranquila, profesional, silenciosa, incansable. Su manera de amar la enloquecía. Parpadeó, aturdida, el sexo húmedo y el corazón acelerado de deseo contenido. Miró a su alrededor: las paredes de su diminuta casa estaban cubiertas de frases de Henri que ella misma había transcrito en decenas de hojas de papel. La Chambre des Mots. Las palabras sanadoras. Eran lo único que durante años había tenido para poder huir de la realidad que odiaba: la tristeza de su madre, la incomprensión de sus hermanos, su sexualidad de adolescente añorando una figura paterna desaparecida, idolatrada, deseada. Tantos años sin ver a aquel padre casi extraño, y ahora esta carta: “Estoy cerca de París. La Guerra ha terminado y mi música crece. Daré un concierto de piano en Niza. Ven, pequeña mía.”

El tren azul discurría veloz, paralelo al mar. Tenía prisa por llegar, pero al mismo tiempo habría prolongado ese viaje indefinidamente. La picante sensación de las horas previas que conducen al objeto del deseo es, en ocasiones, comparable a la intensidad de la posesión del deseo mismo.

La estación de Nice Ville estaba muy animada. A mediados de junio la compañía Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée transportaba a los numerosos viajeros que huían del asfixiante verano parisien para refugiarse bajo el aire azul de la costa.

Aquel hombre de porte juvenil y fresco traje impecable la esperaba de pie junto al coche. Su aire cosmopolita encajaba con la elegancia de aquel edificio, las esculturas de piedra de Arlés y el resistente techo de acero forjado adonde venían a parar las citas clandestinas de centenares de amantes. Ella lo había visto por última vez en el puerto de La Habana, momentos antes de zarpar con su madre y sus hermanos, rumbo a Nueva York. Desde aquella separación se había dedicado a buscarlo en los cuerpos de los hombres sin descanso, sin cadenas, sin inhibiciones, sin éxito. Tal vez, pensó, sonriente, Henry Miller fuese, de todos, el mejor sustituto.

—Cuánto has crecido, Anaïs. Vamos, te invito a una copa en mi hotel, está cerca en un pueblo cercano, en Valescure. Allí estaremos tranquilos.

Ella asintió y subieron al coche. Él no paraba de hablar de conciertos, música, viajes, amigos… A ella le gustaba ese perfil de hombre maduro, sus manos fuertes de dedos delicados de pianista, pero sobre todo aquel olor. Un olor fresco a ropa planchada, jabón de hotel y piel masculina. Atravesaban sin prisas la hermosa carretera jalonada de pinos y azaleas, y ella no podía dejar de pensar en aquellos días de su niñez, antes de que él se enamorara de una alumna y los abandonara, cuando la fotografiaba desnuda, riendo ambos, o aquella lejana noche de verano, en su adolescencia, en la que se encontraron y él la abrazó de una manera que la hizo estremecerse. En su diario apuntó: “Cuando vuelvo a mi cuarto para coger una foto, Padre me sigue y permanecemos pegados el uno al otro, sin atrevernos a besarnos, sólo cuerpo con cuerpo”.*

De manera natural, en mitad de la animada charla de ambos, él le puso una mano sobre el muslo desnudo, levantándole con suavidad la falda. Ella se volvió a mirarlo con la misma sonrisa felina con la que se abría de piernas frente al cuerpo excitado de Henry. Permanecieron en un silencio cargado de deseo hasta llegar al hotel.

La suite, adornada con flores y con un imponente piano lleno de partituras ocupando el centro del salón, se abría a una pequeña playa de guijarros. Él le ofreció un Martini y se sentó en uno de los cómodos sillones a beber el suyo mientras Anaïs permanecía de pie, acariciando el piano.

Bebían en silencio sin dejar de mirarse. No había deseado con esta intensidad a nadie en toda su vida, pensó. Aquella noche, mientras él dormía en la cama revuelta, se levantó sin hacer ruido y sacó del bolso su diario. Buscó la primera página y leyó: “Soy una escritora de páginas fantásticas, pero no sé cómo vivirlas”*. Tachó la frase con todas sus ganas hasta casi romper el papel. Ahora, exhausta de placer, de asombro y de dulce culpa, tenía la certeza absoluta de que había encontrado sus propias palabras; ya no necesitaba las de Lawrence, ni las de Miller, ni las de nadie.

Luego buscó una página en blanco y escribió:

“Acarició mis pechos y se me endurecieron los pezones. Me resistí, dije que no, pero mis pezones se pusieron duros. Y cuando su mano me acarició —oh, que sabias eran sus caricias— me derretí. Pero, durante todo el rato, una parte de mí seguía dura y aterrorizada. Mi cuerpo se entregaba a la penetración de su mano, pero resistía, resistía al placer. Me resistí a mostrar mi cuerpo. Sólo desnudé mis pechos. Me sentí tímida y retraída, pero apasionadamente conmovida.

—Quiero gozar, gozar —decía él.

Con una extraña violencia, me levanté la négligée‚ y me puse encima de él.

—Toi, Anaïs. Je n’ai plus de Dieu.

Extasiado su rostro, y yo frenética por el deseo de unirme con él… ondulándome, acariciándolo, pegada a su cuerpo. Su espasmo fue tremendo, con todo su ser. Se vació por entero dentro de mí… y mi entrega fue inmensa, con todo mi ser, sólo con aquel rincón de miedo que me impedía el supremo espasmo.” *

Desde aquella misma noche, ella tuvo la certeza de que podría vivir contando cuanto era capaz de sentir; todo aquello que las mujeres —esas mujeres de la estirpe de Venus— pueden llegar a ser.

——————

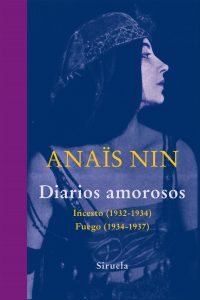

* Diarios amorosos: Incesto (1932-1934) / Fuego (1934-1937). Anaïs Nin. Libros del Tiempo, Siruela.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: