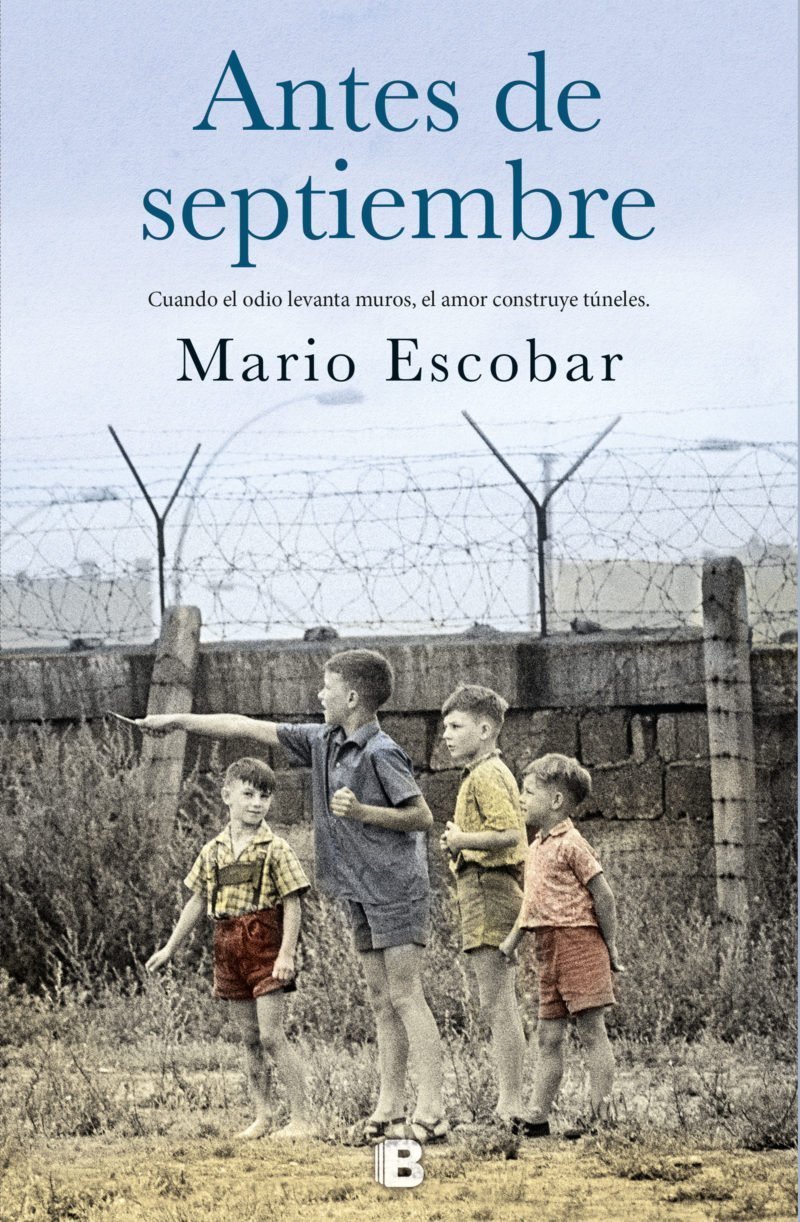

Antes de septiembre (Ediciones B), de Mario Escobar, es la historia de una familia separada por el muro de Berlín y su lucha por reunirse de nuevo. El 13 de agosto de 1961, los berlineses se despiertan con la amarga noticia de la construcción del muro. Alzada por sorpresa y ante la indignación de medio mundo, la pared no solamente separa la ciudad en dos, sino también numerosas familias como la de Stefan, que se ve alejado de su mujer y su hija.

Con esta novela, de la que Zenda publica el comienzo, el autor ha querido exorcizar los demonios que llevaron a Europa a la II Guerra Mundial y la terrible Guerra Fría.

Prólogo

«Cuando el odio crea muros, el amor construye túneles.» Al menos eso fue lo que me dijo Hanna reber la primera vez que nos conocimos. Yo era un joven periodista de Der Spiegel interesado en historias del Muro de Berlín y ella una señora de algo más de sesenta años, con una belleza marmórea y melancólica que me recordaba a las estatuas clásicas sumergidas en el fondo del océano. Sus ojos grises parecían sufrir un eterno invierno, petrificados

en los muros que dividieron el mundo en dos durante algo más de veintiocho años; sus cabellos grises con tonos dorados se asemejaban a los campos secos del verano, cuando comienzan a cubrirse con las primeras heladas otoñales. Sus modales eran delicados; pero sus manos delataban una existencia difícil, una vida ajena, extraña, impuesta por el destino.

—¿Por qué dice eso? — me atreví a preguntar como si estuviera profanando el lugar más sagrado de la memoria.

Hanna me miró con indiferencia, como lo hacen los sabios ante las palabras inoportunas de los indoctos, pero,

antes de que sus ojos me escrutaran de nuevo, su sonrisa infantil le dulcificó el gesto.

—Éramos muy jóvenes, creíamos que teníamos derecho a cambiar el futuro. Nos sentíamos libres a pesar de la realidad. Berlín se asemejaba a un patio de recreo repleto de descampados cubiertos de musgo que apenas disimulaban las cicatrices de la guerra. Nuestro país no nos pertenecía, parecíamos ermitaños, huérfanos en búsqueda constante de un pasado triste y deshonroso, como las familias que ocultan una afrenta o un hecho vergonzoso, pero no cambiaría mi juventud por nada del mundo. La juventud significa el asombroso descubrimiento

de uno mismo, el espejo de la consciencia que nos permite convertirnos en adultos. Por eso un túnel escondido

bajo el Muro de Berlín en el fondo es como el Bifröst, el puente del arcoíris ardiente que une Midgard y Asgard,

el reino de los hombres y el reino de los dioses. Nosotros, querido roland, nacimos y vivimos al Este del paraíso,

pero soñábamos con regresar de nuevo al Edén.

Al oírla pronunciar mi nombre sentí un escalofrío, el mismo que siento hoy cada vez que intuyo una buena historia. Saqué mi lapicero y el bloc de notas y me quedé observándola durante horas, mientras su voz suave, afinada por las lágrimas y las risas de la vida, fue transportándome al verano de 1961, cuando el telón de Acero se transformó en un tosco muro de ladrillos y mortero, convirtiendo a Berlín en la cárcel más grande del mundo.

PRIMERA PARTE

El paraíso soviético

Stefan Neisser era el hombre más apuesto de Berlín. Había heredado la profesión de su padre, la albañilería, pero, a pesar de sus manos trabajadas y la piel reseca por el yeso y el cemento, siempre vestía trajes cruzados, corbatas

de nudo pequeño y lustrosos zapatos de color negro. Con treinta y tres años aún conservaba el inocente rostro de un niño, con el pelo rizado, los rasgos suavizados y unos ojos verdes aceitunados que a veces parecían marrones. Su familia había sobrevivido al nazismo con la misma naturalidad como en la actualidad se enfrentaba al comunismo; los Neisser no suponían una amenaza, eran gente humilde que llevaban algo más de doscientos años

levantando paredes, alicatando baños y solando salones de las vetustas mansiones de la zona noble de Pankow;

para ellos el paso del tiempo y la política apenas significaban nada. Los edificios de Pankow habían sobrevivido

sin sufrir apenas los bombardeos aliados y se encontraban ocupados por los llamados «moscovitas», comunistas

alemanes que habían regresado de la Unión Soviética. También las mansiones de la lujosa zona de Karlshorst

daban cobijo a los oficiales rusos de alta graduación.

Stefan había abandonado en 1950 la parte este de la ciudad, para irse a vivir a Kreuzberg y convertirse en conductor de tranvía. Ahora Stefan era padre de familia y acababa de casarse con Giselle, reconociendo a su hija

en común Frida, por lo que esperaba que unas semanas más tarde las dos pudieran trasladarse a su apartamento

en Berlín Occidental.

Desde el final de la guerra la vida había sido muy difícil. Sobrevivir a las bombas había supuesto casi un milagro,

pero la llegada de los rusos había empeorado aún más las cosas. Violaciones, hambre, miseria y terror se habían constituido en parte de la cotidianidad en los primeros meses de ocupación. Por eso todos deseaban la llegada de los norteamericanos y a pesar de la división de la ciudad y la llegada de alimentos, las cosas cambiaron muy poco a poco. El padre de Stefan siempre comparaba el saqueo soviético con el saqueo de roma de 1527, al parecer lo había leído en un periódico clandestino que se repartía por Berlín. Nunca habían sido conscientes de lo ricos y afortunados que eran hasta que les habían quitado hasta la más pequeña pertenencia. Bicicletas, gramófonos,

radios y todo tipo de comida caía en manos de los soldados soviéticos, que recorrían las calles cargados de

las pertenencias de los berlineses.

El hombre aún recordaba una canción que se popularizó al final de la guerra y que hablaba de los precios altos, las tiendas cerradas y el hambre desfilando por las calles. Los berlineses se hartaron de comer nabos, brezas, grelos y algunas alubias estofadas. Ya no había hambre, pero la tristeza parecía la segunda piel de los alemanes y todos deseaban marcharse al Oeste.

Mientras se aproximaba al edificio del registro no podía dejar de observar las profundas heridas que aún se veían en la parte Este de la ciudad. En el lado occidental muchos de los solares vacíos habían sido edificados y la

prosperidad parecía invadirlo todo; en la parte soviética aún crecían las hierbas y los matorrales sobre los escombros de la guerra, intentando tapizar de vida aquel escenario de muerte y sufrimiento.

Stefan caminaba como hipnotizado mientras se dirigía al registro para comprobar cómo marchaba su solicitud

de traslado; aquel mundo congelado en el tiempo pronto pasaría a formar parte de la historia. Miró la entrada

del edificio y sintió un breve escalofrío. La burocracia de la rDA era casi tan retorcida y compleja como la de la Unión Soviética, pero con la rigurosidad alemana.

En la entrada Stefan enseñó su documentación y subió las escaleras del desvencijado edificio de dos en dos. Aún se veían en algunas paredes las marcas de los antiguos símbolos nazis, como unas heridas abiertas que no

terminaban de curar por completo, pero la hoz y el martillo ocupaban ahora cada rincón de Alemania Oriental,

recordándoles a cada momento que eran esclavos y pertenecían al Imperio soviético. En unos pocos días todo

aquello quedaría atrás, cuando su esposa estuviera en Berlín Occidental ya no tendría que regresar más a aquella

parte oscura de la ciudad. Echaría de menos a sus padres, que eran demasiado ancianos para ir a vivir con

ellos y pertenecían al mundo que estaba desapareciendo; él formaba parte del futuro de una Alemania nueva y

fuerte.

Al llegar a la primera planta observó la larguísima fila, pero aquello no le afectó lo más mínimo, la Alemania del Este era una interminable estancia en una sala de espera. Las personas que le precedían en la fila parecían tan aburridas y resignadas como él. Podía ver reflejado en sus caras la desidia de los que se sentían vigilados las

veinticuatro horas del día. El régimen tenía dos confidentes por cada cien habitantes, muchos más de los que

el nazismo había desplegado en toda su historia. cuando le tocó el turno apenas quedaba media hora para que cerraran la oficina, los funcionarios parecían ansiosos por terminar su corta jornada y eran aún menos agradables

de lo que solían ser el resto del día.

Stefan se aproximó con una sonrisa en los labios, lo que para muchos empleados públicos era un verdadero insulto, dejó los papeles en el mostrador de madera astillada y miró a los pequeños ojos azules del hombre. Sus

lentes aumentaban ridículamente sus pupilas frías e inexpresivas. El funcionario miró el documento de mala gana,

esperando encontrar alguna anomalía que le permitiera rechazar la solicitud y no tener que moverse de la

silla. En la sala hacía un calor horrible a pesar de que a mediados de agosto el verano comenzaba a desfallecer.

El hombre pasó los papeles con los dedos entumecidos, enfundados en unos guantes de lana a pesar de estar en

plena canícula, y después caminó lentamente hasta el archivador.

—Su solicitud ha sido denegada — dijo el funcionario con un tono tan indiferente que Stefan no logró entenderle

del todo.

—¿Denegada? — preguntó entre incrédulo y preocupado. Sus grandes ojos color aceituna parecían desprender

chispas, pero intentó tranquilizarse.

—¡Denegada! No puede apelar; si quiere vivir con su esposa y su hija tendrá que ser en nuestra amada república

Democrática de Alemania — comentó el hombre con una sonrisa maliciosa. Para muchos berlineses del Este el compartir la maldición del Gobierno comunista era el único consuelo que les quedaba. En los últimos meses miles de ciudadanos se habían escapado a Occidente y Alemania del Este había perdido en su corta historia a dos millones ochocientos mil habitantes, la mayoría profesionales y trabajadores cualificados.

—No puede ser, tengo todos los papeles en regla — reclamó Stefan, apretando los puños y mirando por primera vez de manera desafiante al burócrata. Siempre intentaba aplacar sus sentimientos y no perder el control,

cualquier acción violenta o queja era respondida de manera contundente por la Stasi, la policía secreta del

Estado.

—El problema no está en sus papeles, todas las solicitudes han sido denegadas — dijo el funcionario lacónicamente, como si esperase que el mal común fuera suficiente para consolar al hombre, pero no lo era. Él tenía un proyecto de vida en el Berlín Occidental. Llevaba más de un año como conductor de tranvías y, aunque no

era el trabajo de su vida, la paga era mucho mejor que la de albañil en un estado comunista.

Respiró hondo, después tomó los documentos y salió cabizbajo de la sala, bajó los escalones lentamente, como si tuviera plomo en los zapatos, y se dirigió a las calurosas calles del centro.

No sabía qué hacer. ¿cómo le explicaría a su esposa lo sucedido? Deseaba que la niña y ella tuvieran una vida mejor, no le importaba tanto la libertad. No era un idealista, los obreros no podían permitirse ese lujo. La libertad

a la que aspiraba era la de no tener que buscar desesperado algo que llevar a la mesa, comprar un coche humilde y pasar los veranos en el campo, al lado de algún lago o río cercano a la ciudad. Sus padres habían tenido una vida difícil; dos guerras mundiales, la crisis económica más grave de la historia y la ocupación rusa. Stefan quería algo mejor para su familia, pero no había excepciones en el paraíso soviético, donde el Estado te aseguraba techo, trabajo y seguridad a cambio de que le entregases tu alma.

Stefan pensó de inmediato en un chiste de mal gusto que circulaba por la ciudad: «¿Sabía que Adán y Eva en

realidad eran de Alemania del Este? No tenían ropa, debían compartir una sola manzana, y encima les hacían

creer que estaban en el paraíso.»

No cogió el tranvía, como acostumbraba, caminó hasta la casa de su esposa, tenía que aclarar sus pensamientos

y pensar en una solución alternativa. Entonces reparó en la alambrada que unos hombres extendían por la calle y se los quedó mirando un rato, como si no comprendiera qué hacían. Después comenzó a seguir las alambradas para buscar una salida como si fuera el ovillo de hilo de Ariadna, aunque no le sirvió de nada; unos cientos de metros más adelante, la alambrada estaba siendo sustituida por un muro de ladrillos viejos, seguramente reciclados de los descampados de algunos edificios en ruina. Los soldados del Ejército Popular Nacional protegían con sus armas a los obreros que sudaban bajo el imponente sol del verano.

«¿Qué es esto?» Se preguntó angustiado, aunque en cierta manera conocía la respuesta. La cárcel en la que se

había convertido Alemania del Este simplemente se materializaba de una vez por todas. El famoso Berliner

Blockade del verano de 1948, en el que los soviéticos cortaron todos los accesos a la parte occidental de la ciudad

y casi había asfixiado a sus habitantes, se repetía trece años después, pero en forma de muro y alambrada de

púas.

Stefan aceleró el paso y se acercó a la Puerta de Brandeburgo; mientras se aproximaba constató cómo el muro

la rodeaba por fuera y en algunas zonas los ladrillos habían sido sustituidos por grandes bloques grises de hormigón armado; se quedó de frente, mirando incrédulo aquella larguísima serpiente que dividía la ciudad en

dos. Notó cómo el corazón se le aceleraba, la angustia le invadía por momentos. Su amada ciudad, que tanto había

sufrido, ahora tenía una cicatriz abierta en medio de su corazón, una herida que les recordaba sus pecados pasados.

A su lado, los berlineses del Este permanecían hipnotizados ante el muro, como si sus mentes no pudieran asimilar lo que estaba sucediendo. Los obreros trabajaban con rapidez, casi con entusiasmo, los soldados, policías y guardias de fronteras los animaban, como si se tratara de un partido de futbol. Parecían un grupo de niños construyendo la endeble muralla de un castillo en la arena. Al otro lado quedaba el inmenso y descomunal

Occidente, el mundo que había conocido algo más de diez años atrás. En ese lado del muro la vida se detenía

de nuevo, paralizada por el terror y el fanatismo más extremo.

El hombre tragó saliva para soportar la mezcla de impotencia y furia que le invadían. Pensó que la Historia siempre se vengaba de los perdedores y todos los alemanes eran un atajo de malditos perdedores. El dolor que

habían llevado hasta las partes más recónditas de Europa les golpeaba de nuevo, humillándoles hasta convertirles

en poco más que despojos humanos. ¿cómo se podía dividir una ciudad en dos? Las calles se convirtieron de la

noche a la mañana en fronteras inexpugnables, algunos edificios partidos por la mitad tenían las ventanas abiertas

a Occidente y las terrazas a la parte oriental, el río y algunos parques, hasta el cementerio, se transformaron en los límites de dos formas irreconciliables de entender el mundo.

Por un momento pensó que estaba soñando y aquella era una de esas pesadillas repetitivas que le recordaban la

violación de su madre y de su hermana a manos de los soviéticos, los interminables días de bombardeos y el frío

glacial sin leña ni un trozo de pan que llevarse a la boca. No se podía amputar un miembro sin cortar las coyunturas, huesos y tuétanos que lo mantenían unido al resto del cuerpo. Las líneas de tren, metro y tranvía unían los dos sectores de la ciudad, por no hablar de las alcantarillas, el sistema de alumbrado o el de agua potable. Era imposible partir Berlín en dos, se dijo para tranquilizarse. Aunque sus ojos le mostrasen lo contrario.

La parte occidental de la ciudad era una espina en el mismo corazón del mundo comunista. Los alemanes del Este

veían la prosperidad del Oeste como un verdadero insulto a su utopía socialista. Las luces brillantes del capitalismo

no permitían que la oscuridad austera del socialismo pudiera conquistar el corazón de los hombres. La amnesia del pasado nazi no era suficiente, los berlineses tenían que vivir sin esperanza en el futuro, como robots en los que se hubiera programado una infinita cascada de consignas políticas, que debían repetir como un mantra hasta olvidarse de quiénes eran y cuál era su lugar en el mundo.

Los alemanes de la república Democrática habían cercado la pequeña isla occidental en medio de su territorio,

pero ellos eran los verdaderos prisioneros dentro de su propio país.

Stefan vio a dos niños encaramados a la pared, uno sobre los hombros del otro. El más pequeño tenía que estirar el cuello para ver por encima del muro, en un último esfuerzo por despedirse de algún amigo atrapado en la parte occidental. A su lado una mujer con la mano en la cara gritaba desesperada, pero la mayoría de los berlineses

miraban en silencio, mientras el telón se cerraba lentamente anunciando el final del último acto de aquella

patética tragedia wagneriana.

—————————————

Autor: Mario Escobar. Título: Antes de septiembre. Editorial: Ediciones B. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: