Quizás haya tenido alguna influencia en el desencuentro que, mientras todos los integrantes del grupo vacacionaban, yo estaba por trabajo, en aquel hotel cuatro estrellas en Verona, Italia.

Me habían enviado a documentarme en función de una película policial, argentina, con actores venidos a menos del cine italiano, para una producción televisiva de una compañía latina, y norteamericana de Miami, que nunca se concretó y cuyo guión nunca terminé de escribir.

En los desayunos, extraordinarios, tomaba grandes tazas de café, cuando en realidad el poderoso expreso italiano correspondía consumirlo en pequeños pocillos, ya de por sí inquietantes. A mi verborragia natural se sumaba la sobre excitación del café original de la península. Después de dos mañanas, aprehendí el ímpetu que motivaba a Julio Cesar, incluso a Brutus. Alguien mencionó el balcón de Romeo y Julieta, aparentemente sito en aquella ciudad del Véneto, y de la nada otro recuperó el inmortal verso de Baldomero Fernández Moreno:

Setenta balcones hay en esta casa, setenta balcones y ninguna flor. ¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa? ¿Odian el perfume, odian el color?

Probablemente de no haber tomado aquel ristretto en cantidades industriales no habría perdido el control de mi réplica:

—Admiro ese verso desde que tengo uso de razón —acoté—. Valoro el ritmo, las rimas, el punto de vista, la observación. Pero no estoy para nada de acuerdo: ¿cuál es el problema con que un grupo de vecinos prefieran no colgar plantas en el balcón? ¿Cuántos sinsabores se ahorraron? Reuniones de consorcio, transeúntes que se quejan por el regado. Anche una maceta que se cae. Finalmente, ¿quién necesita plantas en la casa? No condeno a los voluntariosos jardineros urbanos. Nada albergo en su contra. Pero… ¿por qué criticar a quienes preferimos una vida de cemento y soledad?

—Quien no quiere a las plantas ni a las mascotas, no quiere a la humanidad —me amonestó agresivamente una señora.

Levanté la mano identificándome.

—Alcanza con no sentir especial animadversión —aclaré—. Ni a las plantas ni a las mascotas les interesa particularmente mi compañía. ¿Me pasa por favor el canastito de queso crema?

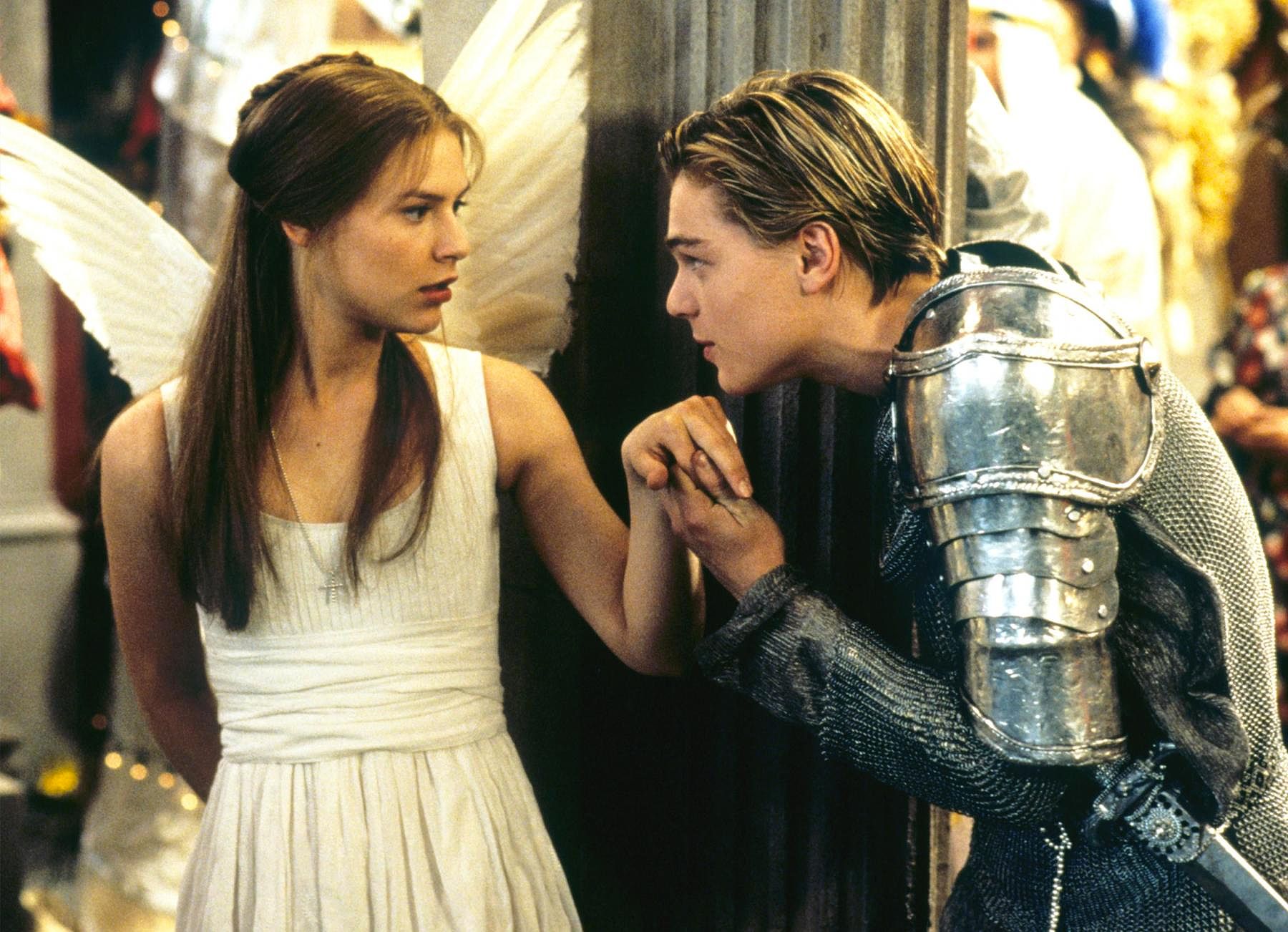

Pero la señora no solo no me alcanzó el canastito, sino que el grupo en su conjunto me segregó. Hasta entonces, nos saludábamos al cruzarnos en el salón comedor. Desde aquel intercambio, me evitaban; y nadie compartía mesa conmigo, ni siquiera por casualidad. Sin embargo, hablaban a los gritos, de mesa en mesa, como Los Campanelli, de quienes provenimos los argentinos, sea cual sea nuestra sangre ancestral. Así logré enterarme de que formaba parte del grupo una pareja símil Romeo y Julieta, ella de 75 años, él octogenario, juntos desde hacía seis décadas.

Don Ligurio pertenecía a una familia de connotados ludópatas, que habían ganado, pero especialmente dilapidado, ingentes fortunas a lo largo de siglos; desde las remotas carreras de cuadrigas hasta los más prosaicos burros de Palermo, pasando por la rula marplatense y el sacrosanto Pulpo Leguizamo (aparentemente conocido del propio Ligurio). Mientras que la dama, Josefina —descendiente de castizos directos por línea materna de la reina Isabel—, era parienta lejana, por parte de padre, de Francisco “Paco” Manrique, el político del Partido Federal. De esta rama genealógica derivaba a su vez una relación con la fundación del Prode, desde su primera infancia (no me quedaba claro si de la infancia del Prode o de la propia Josefina).

Ambos linajes, los ludópatas y los dueños de la banca de las apuestas de fútbol, se habían odiado, e incluso llegado a matar por cuestiones de dinero y política, durante toda su historia; pero Ligurio y Josefina habían permanecido unidos, en romance y convivencia, sin hijos ni parientes. No quedaba ni uno, ni habría otros. Por algún motivo, tanto al resto del tour como a los protagonistas, aquella pasión les resultaba ejemplar e inspiradora. Por algún motivo mucho menos descifrable, en realidad por el exceso de ristretto, yo no podía parar de hablar. En cualquier otra circunstancia, no hubiera dado mi opinión ni aunque me la pidieran. Pero en aquel hotel cuatro estrellas, rodeado de huevos revueltos y patisserie renacentista, sabiendo que mi trabajo encallaba, adicto a un café mágico como la poción y pantanoso como el petróleo, me desaforé cual profeta bíblico:

—¿Y eso los alegra? ¿Que se hayan esfumado de la faz de la Tierra dos familias enteras por el amor de dos personas? Prefiero las precauciones de Roberto Galán. ¿Tan importante es un romance? ¿Y la vida humana, y la tía Carlota, y el primo Cachafaz, y el padre y la madre? ¡Todos muertos, por una pareja! ¡Malditos sean Romeo y Julieta!

La camarera, con una discreción totalmente impropia en aquel país y en el nuestro, me recordó que el horario del desayuno era hasta las 10 AM; y que siendo las 10.45 y estando solo en el salón, mejor me retirara. Podía llevar la tostada que ya había untado, si quería, sugirió. Pero a mí me había quedado picando otro comentario: el tour entero acompañaría a Ligurio y Josefina al balcón original de Romeo y Julieta, para celebrar en conjunto sus bodas de aluminio. Me retiré a mis aposentos, decidido, por un lado, a trabajar, pero por el otro a disuadir a mis compatriotas de tamaño desacierto. El productor me telefoneó para indicarme que aún aguardara 24 horas antes de concretar el siguiente informe. Solo me quedaba por delante la tarea de disuadir a Romeo, Julieta y su troupe.

Pasé la noche insomne preparando mi alocución contra la visita al balcón de Romeo y Julieta; con total desconocimiento de causa, la titulé: «Catón contra Shakespeare». En algún momento logré dormirme. Al despertar y repasar el texto, la acumulación de disparates me asustó. Bajé a por mi ristretto. Mis enemigos cargando agua para el mate, en los dispensers del salón desayunador, se me antojaron las legiones de Escipión el africano. Lejos de desalentarme, al segundo ristretto acometí con mi discurso frente al senado romano:

—Por Júpiter os pido, por Belenos, por Tutatis, no acudáis al balcón de aquellos dos farándulas. Bastante daño ya han hecho a la por ustedes muy en mucho querida humanidad. ¿No os dais cuenta de que el Prode siempre lo ganan los que menos saben de fútbol?

Cuando quise ir a retirar mi tostada, se había quemado. El tour organizado, liderado por Ligurio y Josefina, en la combi pre contratada, marchó rumbo al gran monumento veronés. Me recluí en mis aposentos, el productor me bajó el pulgar. Al día siguiente debía regresar a Buenos Aires.

Esa noche, en el salón cenador prácticamente vacío de mi media pensión, el camarero a cargo de la bandeja de las entradas calientes me transmitió la triste noticia: el balcón de Romeo y Julieta se había derrumbado sobre los visitantes (una construcción cachuza, de procedencia en rigor desconocida, que los restauradores no habían querido ajustar por miedo a la condena social).

Ligurio y Josefina yacían en sendas literas del sanatorio local, en distintos pabellones, con diagnóstico reservado. El resto ileso de la comparsa había continuado su recorrido prescripto rumbo a Florencia. ¿Deseaba algo más? Le agradecí la cortesía y me autodenominé Catón, el joven. Me prometí beber el último ristretto por la mañana; y en Buenos Aires, retomar la sabia costumbre del cortado porteño, que quizás nunca debí haber espaciado.

—————————

Este artículo fue publicado en el diario Clarín de Argentina

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: