Remil es el protagonista de una exitosa trilogía literaria de espionaje político escrita por el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz. La nueva serie del escritor, Política Ficción —que lleva un lema sarcástico: “Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad”—, se publicará todos los martes en Zenda. A continuación, compartimos la siguiente entrega, “Hay que salvar al Presidente”.

*****

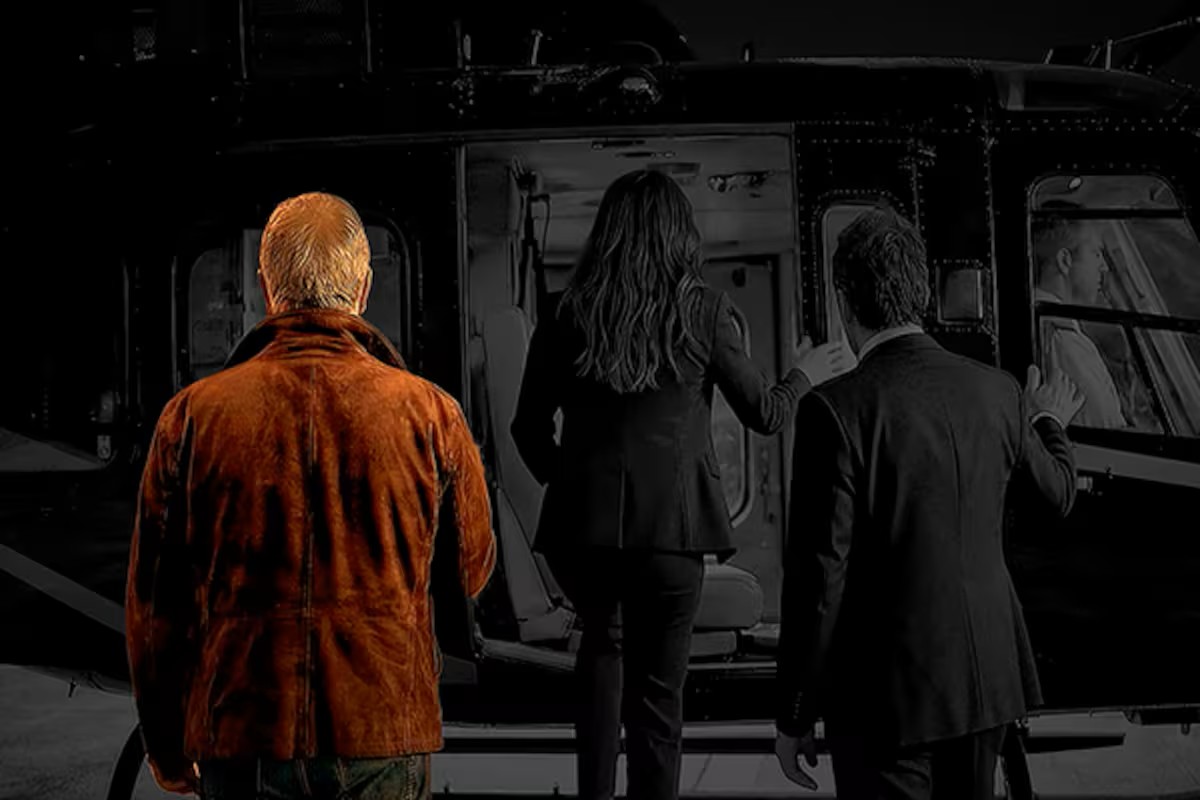

En la confortable cabina de su Bell 407, el funcionario y su esposa van mudos y ensombrecidos. Es un día soleado y con una visibilidad perfecta; sobrevolamos una zona rural de Brandsen y cuando el piloto nos anuncia que iniciará por fin el descenso, la pareja no puede evitar echar un vistazo melancólico desde la amplia ventanilla: un paraíso en forma de mansión de lujo y de estancia de campo; una chacra con una piscina olímpica, un estanque artificial, galpones y establos, una pequeña granja y un helipuerto. El Bell 407 aterriza suavemente y nos desabrochamos los cinturones, y vienen en auxilio de los anfitriones un encargado y una ama de llaves. Cuando ya encontramos refugio en la sombra de la galería, y el ruido del helicóptero ha mermado, me explican que el convoy está en la ruta esperando una orden. Yo mismo hablo con El Salteño, que ha combatido conmigo en Malvinas y ha participado en misiones arriesgadas de Inteligencia, y que ahora se encuentra a cargo de toda la logística. Le pido que avance, y mientras lo hace recorro con la mujer los interiores de su casa hablando de los empleados: son gente de mucha confianza, realizan todas las tareas (incluso las más técnicas) y nunca se les permite tomar fotos en la finca. Las salas y los dormitorios surgen fastuosos y recargados; enseguida me encuentro con “el cuarto de los relojes”: una colección impresionante en dos vitrinas de piso a techo. Algunos Patek Philippe, varios Graff con diamantes y gemas; distintos modelos de Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet y Vacheron Constantin; muchos Cartier, Omega y Rolex de alta gama comprados en catálogos exclusivos o en subastas, y ejemplares así, que reconozco únicamente gracias al escrupuloso inventario que armó Leandro Cálgaris con la memoria “erudita” y culposa del funcionario. La consigna es dejar únicamente lo razonable y retirar lo opulento, le explica el coronel, porque ya no se puede ocultar la chacra, pero hay que evitar el escarnio de los medios cuando estalle el escándalo.

Por una confidencia de un “fiscal amigo”, Cálgaris se enteró hace un mes de que un resentido de los negocios sucios de la política presentó una denuncia y que la causa por lavado de dinero y quizá asociación ilícita irá creciendo a gran velocidad porque el juez instructor quiere fama: hará desfilar a gente conocida del oficialismo y de la oposición, será una masacre. De toda esa lista transversal, a la Agencia sólo le interesa salvar al “estúpido del gabinete”, porque perjudicará la imagen del Gobierno y porque el discurso anticasta no saldrá fortalecido cuando la televisión mande drones, hurgue en la carrera de ese exintendente peronista devenido bruscamente devoto de Hayek, y se descubra que es un magnate de la economía en negro. El funcionario empalideció al conocer los hechos inminentes (enriquecimiento ilícito para empezar), su mujer debió ser internada con diarreas y vómitos compulsivos, y la Agencia puso a su Departamento Jurídico a revisar toda la arquitectura financiera con el objeto de limpiar lo que se pudiera, preparar una defensa más o menos digna, y amortiguar un poco el golpe. Se le deja al funcionario la prerrogativa de que se confiese con el Presidente, pero el susodicho teme que éste quiera curarse en salud y lo eche a patadas. La cosa no es tan fácil, porque puso una moneda gruesa en la campaña electoral, aunque quizá igual ocurra: si el coronel ve al final que es insalvable, sugerirá a los norteamericanos que contacten a Balcarce 50 para que lo entreguen, pero sin soltarle del todo la mano, no sea cosa que el “estúpido” se apunte a la ley del arrepentido y llueva sobre mojado.

Estamos a mitad del río, quedan algunas cartas por jugar: el coronel cree todavía que puede persuadir al juez. Pero por lo pronto, hay que actuar de manera preventiva y adecentar esa estancia que hará las delicias de la opinión pública. Cálgaris arregla con la policía de la zona que se anulen por un día las cámaras de la vía pública en todo el recorrido (cuesta un dinero) y el Salteño llega en 4×4 a la cabeza de una caravana de camiones que ingresan en la finca. Es una mudanza rápida y silenciosa, que comienza por las motos: Triumph, BMW, Royal Enfield, Montesa, Benelli y, por supuesto, varias Harley-Davison. Y sigue con los coches antiguos: un Cadillac Eldorado, un Rolls Royce Silver Shadow, un Aston Martin DB 6 convertible y muchas otras preciosuras de otros tiempos y de gran valía. Hay también una cava enorme con los vinos más caros del mundo; joyas y adornos ostentosos, y caprichos de mal gusto. El funcionario es un acumulador dudoso, pero de guante blanco. Asiste y presencia las maniobras con el alma en vilo, mientras su mujer y el mayordomo, que funge como veterinario sin diploma, acompañan los traslados de los “animalitos” a dos camiones con jaulas: perros de raza, llamas, alazanes, ponis, flamencos, cisnes, pavos reales, y otros bichos exóticos que no identifico, pero que estoy seguro de que ni siquiera nacieron en este continente. Todos son cuidadosamente acomodados, y ella se ocupa de hablarles en voz baja como una madre dedicada.

Luego de retirar prodigios de la tecnología y múltiples artículos de lujo de la mansión, la cruzo de lado a lado lleno de suspicacias. El dueño de casa se me acerca y me comunica, con apresurada ilusión, que eso es todo, y que en unos minutos los choferes del Salteño podrán emprender el regreso: han pasado cerca de diez horas y está anocheciendo en Brandsen. Tengo un extraño pálpito. “El sótano”, le suelto. Es un puñetazo en la oscuridad, pero el funcionario cierra los ojos y después de unos segundos los abre, y me pregunta si realmente creo que no pasará inadvertido en un allanamiento de rutina. “No podemos correr riesgos”, le contesto. Muy a su pesar acciona un botón secreto y abre una trampa bajo una escalera de mármol: bajamos unos peldaños de cemento y enciende los tubos lumínicos. Es un lugar amplio y refrigerado donde hay bóvedas vacías, pero donde también se apilan unas cien cajas de madera, amarradas con cintas de plástico. Abre una de las cajas y me muestra una pintura. No entiende nada del asunto, pero un marchante le ha sugerido esas raras inversiones para futura reventa. Es arte moderno y cuando me acerca un papel compruebo que hay un Kandisky, dos Malevich, dos Klimt, un Pollock y un Klee, entre muchos otros de nombres menos conocidos y más actuales. Gugleo dos o tres de ellos sólo para comprobar que también son muy valiosos. Le pregunto, genuinamente intrigado, por qué no ha colgado algunos de estos cuadros en las paredes, y me confiesa que a su mujer la dejan indiferente, no van con los muebles y afean la casa. Ahora reparo que en el paraíso no hay bibliotecas ni libros, apenas una biblia criolla, y que el funcionario es un auténtico hijo de su especie. No lo trajo hasta aquí el conocimiento sino la piratería, y el don de la oportunidad. Alerto por celular al Salteño que venga por el tesoro, y en un rato nomás queda el subsuelo vacío y la caravana se pone finalmente en movimiento. Hay un silencio mortuorio mientras desfilan los camiones (cada uno lleva junto al conductor un custodio armado) y la ama de llaves se abraza con su señora, que ahora llora desconsoladamente sobre su hombro. El mayordomo, en cambio, permanece firme y digno en la galería: la peonada, que lo observa, no debe verlo aflojar. Nadie será despedido, todos permanecerán ociosos, bien pagos e instruidos sobre cómo declarar si los oficiales de justicia los interrogan. Ya es noche de luna menguante, y el funcionario le indica al piloto que podemos levantar vuelo. Nos acomodamos en el Bell 407, nos abrochamos los cinturones y pronto vemos desde lo alto los contornos y perímetros de la mansión vaciada. El funcionario acaricia la mejilla de su mujer y mueve la cabeza. “Toda una vida, Remil —dice quedamente—. Toda una vida”.

—————————

Otras entradas de esta serie:

Relatos publicados en el diario La Nación de Argentina

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: