Mi escasa andadura como escritor me ha permitido, no obstante, coincidir con un buen puñado de colegas en festivales de novela negra (mayormente) y en unas cuantas ferias del libro. Todos mantenemos una relación cordial, con afinidades más o menos próximas entre unos y otros y que derivan, como en cualquier otro ámbito, en ese abanico que va desde la amistad íntima a la elegante ignorancia mutua pasando por el ligero conocimiento traducido en un simple saludo cortés sin más consecuencias. En mi caso, con todos los que he conocido personalmente —con mesa y mantel por delante— tengo una buena relación y, en general, creo que la familia literaria española está, en términos generales, más o menos bien avenida. O al menos lo está públicamente, lo que no es cosa menor, que diría aquel, en estos tiempos donde las redes sociales priman la trifulca y el insulto sobre el intercambio de ideas.

Aunque hay que dejar claro que una cosa es lo que se proclama y otra lo que se piensa (o se dice en petit comité y con gin-tonics delante, porque también somos humanos, qué caray), los navajazos públicos son excepcionales (el último que recuerdo fue entre dos escritoras —una más que la otra— en Twitter). No siempre ha sido así. La historia de la Literatura está llena de odios viscerales entre próceres de las letras. Algunos duelos son fascinantes por la habilidad mostrada entre los contendientes a la hora de lanzarse venablos verbales o escritos; otros encontronazos abochornan al comprobar que los grandes entre los grandes son capaces, igualmente, de comportarse como un gañán de taberna.

Quizá la más famosa de las rivalidades entre escritores españoles sea la que enfrentó a Quevedo con Góngora. En el instituto nos contaban que el famosísimo soneto “A una nariz” (aquello de Érase un hombre a una nariz pegado) era uno de los más elaborados insultos de Quevedo a Góngora que, entre otras lindezas, le recordaba de que venía de una familia de judíos conversos. No obstante, recientes estudios apuntan la posibilidad de que tal enemistad no fuera tal, o no fuera tan enconada. Para empezar, Góngora era casi veinte años mayor que Quevedo y era un poeta consolidado, con lo que era poco probable que el cordobés se rebajara a entrar en liza con un escritor novel. Tal y como dice la filóloga cordobesa Amelia de Paz, especialista en el Siglo de Oro, “la polémica de marras pertenece al acervo intocable de las creencias colectivas”, porque, entre otras cosas, el principal problema es la atribución de las sátiras. Se cree que Quevedo sólo publicó en vida el 10 por ciento de lo que se conserva y, por tanto, se le atribuyen muchas más cosas que las que, en realidad, escribió y de ahí que la enemistad con Góngora se haya magnificado tanto. Su fama de mordaz y cáustico, en su tiempo, le hizo autor de casi cualquier copla satírica o insultante que circulara por las calles, puesto que todas, por motivos obvios, eran anónimas.

La enemistad entre Góngora y Quevedo está tan asumida que acabó en un sello de correos gracias al genio de los humoristas Gallego&Rey.

Precisamente uno al que les gustaba tirar la piedra y esconder la mano era otro gigante de las letras españolas: Lope de Vega, cuya enemistad con Miguel de Cervantes no es que fuera pública, sino que quedó impresa para la posteridad. Como en otros casos, la relación entre ambos empezó bien. De hecho, eran amigos y se lanzaron múltiples alabanzas en versos publicados. Sin embargo, parece ser que el éxito de Lope (sus comedias eran muy populares) terminó por hacer crecer la envidia más amarga en el corazón de don Miguel que, más que novelista (y eso que inventó la novela moderna) lo que quería ser era autor de teatro con tanto éxito como el Fénix de los Ingenios y, al ver que ningún empresario teatral quería comprar sus obras porque preferían las de Lope, le propinó, en la primera parte de El Quijote, el siguiente zurriagazo: “Como las comedias se han hecho mercadería vendible dicen y dicen verdad que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide”. O dicho de otra forma: que Lope se había vendido a lo que el público quería, dejando el arte a un lado. Como puede verse, es la injuria más vieja que existe hacia quien tiene éxito por parte de quien no lo tiene y no entiende el porqué. Otros, sin embargo, dicen que fue Lope quien ofendió a Cervantes al prologar el Quijote de Avellaneda (1614), un quijote falso escrito por Alonso Fernández de Avellaneda, amigo de Lope. Incluso existe una curiosa teoría de la conspiración que dice que no fue el tal Avellaneda quien escribió el apócrifo sino el mismísimo Lope de Vega. En fin.

Avanzamos en la historia de la Literatura para encontrarnos, si no con una enemistad profunda, sí con la desdeñosa indiferencia que mutuamente se mostraron los dos grandes renovadores de la novela: el francés Marcel Proust y el irlandés James Joyce cuando se encontraron personalmente en el Hotel Majestic de París la madrugada del 19 de marzo de 1920 en una cena donde también estaban el compositor Igor Stravinsky y el pintor Pablo Picasso. Hay seis versiones diferentes de lo que allí pasó, que varían en matices tales como qué llevaba puesto el escritor francés o sobre a qué hora estaba ya borracho el irlandés. No obstante, todas ellas coinciden en que sólo intercambiaron secas negativas (no se habían leído mutuamente), frases intrascendentes sobre trufas y quedó patente su desprecio mutuo.

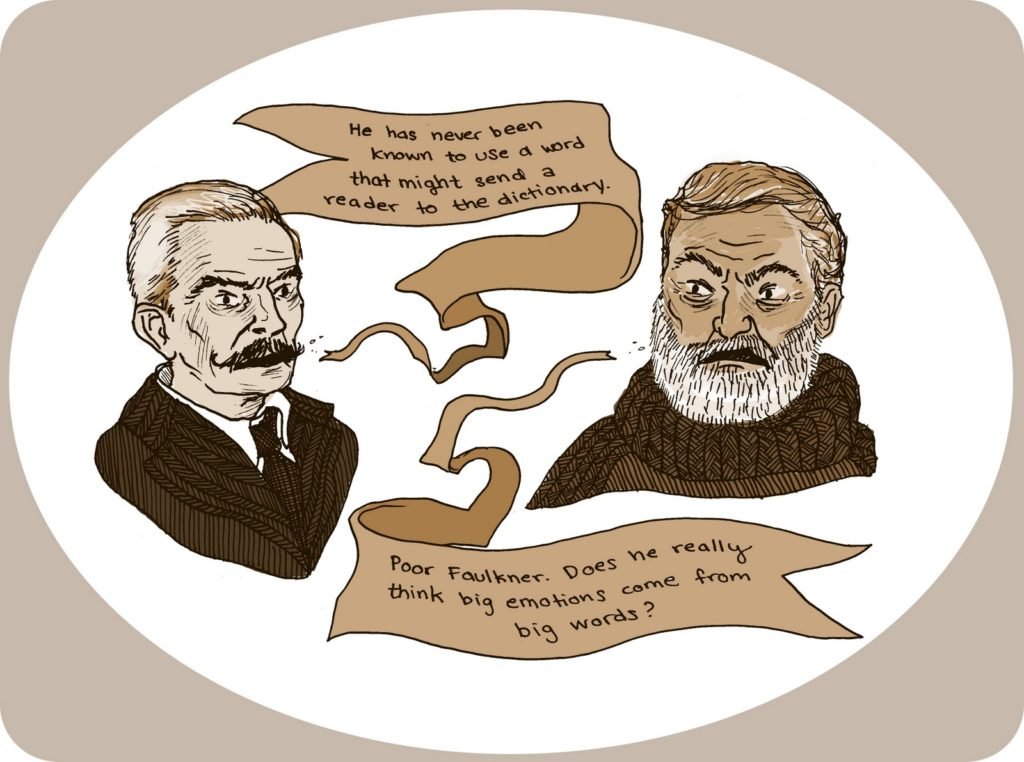

Vivieron a la vez. Los dos revolucionaron la novela norteamericana; los dos recibieron el premio Nobel y los dos eran alcohólicos. Y se detestaban.

La literatura del siglo XX no se puede entender sin la aportación William Faulkner (1897-1962) y Ernest Hemingway (1899-1961). Los dos eran norteamericanos, ambos reconocidos con el premio Nobel, completamente coetáneos y alcohólicos impenitentes. Y muy diferentes entre sí. No consta que se conocieran nunca personalmente y sus obras están en las antípodas el uno del otro. Y se detestaban. Faulkner se burlaba del estilo escueto y directo de Hemingway: “Él nunca ha sido conocido por usar una palabra que pueda mandar al lector al diccionario” mientras que el autor de Fiesta contraatacó diciéndole: “Pobre Faulkner, ¿realmente cree que las grandes emociones vienen de las grandes palabras?”

La Literatura española ha tendido a agrupar a los escritores por generaciones y, en especial, a dos de ellas: la del 98 y la del 27. Hay más, pero sin duda estas son las dos más importantes. Se puede pensar que, dado que todos forman una especie de selección o dream-team literario, todos se llevaban más que bien entre ellos. Y algo de eso hay, por ejemplo, en la Generación del 27 cuya acta fundacional se enmarca en el homenaje a Góngora (vaya) llevado a cabo en el Ateneo de Sevilla. También los de la Generación del 98 tuvieron entre ellos relaciones de amistad forjadas en tertulias como las que se llevaban a cabo en el Café de Madrid, el Café de Fornos y al Café Lyon d’Or y donde se reunirían Jacinto Benavente, Valle-Inclán, Ramiro de Maeztu, los hermanos Machado, Azorín y Pío Baroja, entre otros. Sin embargo, tanto los del 98 como los del 27, como grupos humanos que eran —además de literatos— también tuvieron un pelele al que vituperar, un marginado. Y en ambos casos, los dos eran valencianos.

En el caso de los noventayochistas, el blanco de su desprecio (y, sobre todo, de su envidia) fue Vicente Blasco Ibáñez. Aunque no hay unanimidad entre los críticos sobre si el valenciano debe enmarcarse o no entre ellos, lo que sí está claro es que el clan no lo quiso entre los suyos. Azorín (alicantino de Monóver, para más INRI) en su famoso artículo del diario ABC del 13 de marzo de 1913 donde acuñó el término de “Generación del 98”, escribía aquello de “Un grupo de jóvenes que se dirigían por la calle de Alcalá. Vestían de negro, traje de luto; iban cubiertos con sombrero de copa… se encaminaban al cementerio donde estaba enterrado Larra”. Los nombres que enumeró eran los llamados para la gloria. El formó el grupo y se dejó a Blasco Ibáñez fuera. Solo él sabía el porqué.

Sólo Miguel de Unamuno, de toda la Generación del 98, tuvo en consideración a Vicente Blasco Ibáñez. En la imagen, juntos en un café en París en 1919.

El que sí sabía las razones de su odio a Blasco Ibáñez era Valle-Inclán. El padre del esperpento tuvo (permítaseme el chiste fácil) esperpéntica envidia hacia el valenciano, sobre todo, a raíz del abrumador éxito que tenían sus novelas y que le hicieron multimillonario. Valle llegó a pensar que Blasco era el jefe de una conspiración dedicada a que no vendiera libros y le condenara a la pobreza que padeció toda su vida. Tanta era la inquina del gallego que, el día de la muerte de Blasco, le pidieron una valoración y se despachó así: “Yo no he leído nunca a Blasco. Es más. Yo diría que no ha muerto, que es un reclamo para vender más libros. Creo que eso lo hacía bien”. El taciturno y habitualmente discreto Pío Baroja tampoco se quedó atrás y, con Blasco aún de cuerpo presente en su casa del sur de Francia, le juzgó así: “No tenía nada de la meseta y mucho menos del norte. Para los franceses, Blasco era otro francés”. Don Pío no le perdonaba que no fuera ni mesetario ni norteño en su literatura. Y, lo peor de todo, es que era demasiado afrancesado. O quizá era que Blasco había ganado mucho dinero con sus libros. Quién sabe.

Algunos del 27 también cayeron en el pecado de la envidia. Tal y como se cuenta en la biografía Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta (Editorial Temas de Hoy, 2002), de José Luis Ferris, en el grupo del 27 sólo hubo dos que quisieron acercarse y valorar al poeta de Orihuela: Vicente Aleixandre y Manuel Altolaguirre, pero otros tres (y no tres cualquiera) se conjuraron para que el autor de Las nanas de la cebolla se quedara al margen. E insisto en que no eran del montón: Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti. En el caso del granadino, la calidad de Hernández le empezaba a hacer sombra y Lorca, como todos los genios, tenía un enorme ego que no soportaba que alguien pudiera hacerle sombra. Para Cernuda, aquel pastor de la vega del Segura no podía formar parte del selecto club de poetas que estaban por encima del resto de seres humanos y, sobre todo, que eran hijos bien de familias bien. Y a Rafael Alberti se le llevaban los demonios cada vez que comprobaba que Miguel Hernández le estaba arrebatando —ya en plena Guerra Civil— el título de poeta de la revolución que él pretendía porque, tal y como afirmaba el propio José Luis Ferris en una entrevista en el diario El País, “uno no puede ser poeta de la revolución si pasa la guerra abrigado y en la sede de la Alianza de Intelectuales en Madrid, y no en la primera línea de fuego jugándose la vida, como Miguel”. Se equivocó la paloma. Se equivocaba.

De izquierda a derecha, Lorca, Alberti y Cernuda. Los tres, además de sensibilidad poética y pertenencia a la Generación del 27, compartían su desprecio por Miguel Hernández.

El número de casos de escritores que se odiaban entre ellos supera el espacio disponible en este rincón de Zenda. Pero no me resisto a recordar el mal perder que tenía el chileno Roberto Bolaño y su inquina hacia sus compatriotas Isabel Allende (le llamó escribidora porque a su juicio no se merecía que la consideraran escritora) y a Antonio Skármeta o la amistad que acabó a puñetazos a la puerta de un cine en México entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez por un asunto que ninguno de los dos premios Nobel ha querido aclarar nunca.

Quizá estas trifulcas, estas miserias sean la mejor prueba de que los escritores —también los mejores y sobre todo, los mejores— escriben como escriben sobre el alma humana porque ellos, nosotros, todos, también tienen alma humana. Para lo bueno. Y también para lo malo. Como todo el mundo, vaya.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: