En una casa cualquiera de un sencillo pueblo de Minnesota, una mujer joven se esfuerza por cuidar y mantener con vida a sus cuatro gallinas. A lo largo de un año, durante el brutal invierno y el sofocante verano, velará por su improvisado gallinero y se enfrentará a tornados y depredadores, a la mala suerte y a la incertidumbre de un futuro que no se parece en nada al que soñaba. A través de sus relaciones con su enérgica madre, su mejor amiga —una peculiar agente inmobiliaria con un niño pequeño— y un marido tan atento como aparentemente ausente, iremos sabiendo más de la historia de la protagonista y la melancolía que la rodea.

En su aplaudido y original debut, Jackie Polzin elabora una inteligente meditación sobre el conflicto entre nuestro anhelo de vínculos y nuestra experiencia de la soledad. Íntima y llena de sabiduría, Gallinas ofrece una mirada única, tan divertida como conmovedora, sobre la fragilidad y la belleza que conforman nuestra vida.

Zenda adelanta sus primeras páginas.

***

Durante la primera semana que tuvimos gallinas, hace cuatro años, Helen se pasó por casa para ver con sus propios ojos lo pintoresco de la operación. Yo enseño el gallinero a cualquier visita que muestre interés en las gallinas. Helen es una excepción, es mi amiga y por tanto se interesa por mi vida. Por lo demás, las gallinas le traen sin cuidado.

Las preguntas de Helen eran previsibles, pero mis limitados conocimientos sobre aves de corral no incluían ni las previsibles preguntas ni las respuestas correspondientes.

«¿Saben cómo se llaman?», me preguntó. Las gallinas nunca han reaccionado a un nombre concreto, pero sí reaccionan a cualquier tono alegre, nombres incluidos, esperando cualquier chuchería que pudiera acompañar al sonido.

«¿Les gusta que las acaricien?» Dio un paso atrás para indicar que la pregunta no era una petición. «¿Se alteran cuando les quitas los huevos?»

Yo no conocía las respuestas a ninguna de estas preguntas.

—¿Alguna vez han puesto un huevo directamente en tu mano?

—No —dije.

Y hasta hoy ninguna gallina ha puesto todavía un huevo directamente en mi mano. Aún no había recogido los huevos de la mañana. Dos huevitos marrones yacían en un cuenco de paja trenzada, uno claro como té con leche, el otro oscuro y un pelín anaranjado. Por aquel entonces yo no sabía qué gallina ponía cada huevo.

—Toma. —Puse el huevo claro, que era también el más pequeño de los dos, en la palma de la mano de Helen. Sus dedos no se ablandaron al contacto con la forma ovoide.

—¿Qué hago con esto? —preguntó.

—Lo cocinas, te lo comes —sugerí.

—Digo ahora mismo. ¿Qué hago con esto ahora?

No sostenía el huevo, más bien permitía que reposara sobre la palma abierta; solo toleraba el huevo por no hacerme un feo, supongo. El huevo no estaba lo que se dice limpio. Cuanto más limpio está un huevo, más gustosamente lo aceptarán las visitas y más lo sostendrán de una manera conveniente para un huevo, con una fuerza igual pero opuesta al peso del huevo aplicada por una mano ahuecada, creando un equilibrio perfecto y suspensión en el aire.

—¿Está cocido ya? —preguntó—. Está caliente. —Helen me había visto cogerlo de entre la paja, la paja aplastada, apartada y ahuecada por los lados que era el negativo exacto de una gallina empollando, un lecho de paja tan primitivo que precedía al fuego, y pese a todo formuló la pregunta en voz alta.

—Es fresco —dije—. Está caliente porque es fresco.

—¿Alguna vez ha eclosionado un huevo en tu mano?

Todo el mundo se pregunta si un huevo recién salido de una gallina y por tanto caliente puede contener un pollito. La calidez del huevo fomenta la creencia en esta posibilidad por lo demás remota. Entre los triunfos de nuestra generación se cuenta el de haber extinguido casi por completo la idea del huevo como fuente de vida. La confusión no emana del hecho de que la gente ya no coma huevos, ni siquiera de que la gente ya no cocine huevos. Nada más lejos: consumimos huevos a un ritmo endiablado, y a la vez que los profesionales de la gastronomía confeccionan elaboraciones de lo más intrépidas a base de huevos, en las cocinas caseras del mundo entero se preparan huevos de formas más intrépidas que nunca. El problema no es que los huevos sean dañinos o engorden. De hecho, los huevos ni son tan dañinos como creíamos ni nos ponen más gordos de lo que ya somos. El problema es que la gente no ve el vínculo entre un huevo depositado en su mano, recién salido de una gallina, y el huevo que se compra en tiendas. Un huevo que obtiene su calidez de la existencia en el interior del cuerpo de una gallina se antoja demasiado fantástico como para usarlo con normalidad. Si un huevo fresco se coloca dentro de un cartón en lugar de una mano abierta, la confusión acerca de lo que hacer con dicho huevo deja de existir.

Semanas después de la primera visita de Helen a las gallinas, mi amiga volvió acompañada de su novio. Era un novio nuevo (y pronto pasaría a la categoría de exnovio) y por tanto Helen trataba de impresionarlo. Había considerado su primer contacto con las gallinas lo bastante novedoso y me llamó para ponerme sobre aviso.

—Voy con Jack —me dijo—. ¿Tienes todavía la botella pequeña de ginebra del verano pasado?

—Claro —respondí—. Percy no bebe ginebra y yo estoy intentando aborrecer las mismas cosas que él.

Esta última frase pretendía hacer reír a Helen, pero mi amiga solo dijo «hum», señal de que estaba merendando, seguramente una de esas galletas blanditas que tanto le gustan y que compra envasadas en una especie de funda de papel y almacena en el cajón de las verduras, detrás de una bolsa de zanahorias. La merienda, y por ende el «hum», significaba que estaba sola en casa.

—Perfecto. Métela en el congelador y, ¿me harías un favor?, ofrécenos ginebra en cuanto lleguemos.

Helen pretendía y esperaba que la experiencia discurriera del mismo modo que la visita anterior. No lo dijo, pero yo lo sabía. Helen es agente inmobiliaria, y los agentes inmobiliarios entienden mejor que nadie el chasco que supone una segunda visita. Un agente inmobiliario jamás cierra una venta en una segunda visita. Si la primera merece una segunda, la segunda requiere una tercera. De la sorpresa al chasco y de ahí al alivio matizado. La visita de Helen sería un chasco.

Yo no estaba en condiciones de reproducir ni remotamente la experiencia. Las gallinas habían dejado de poner. Los dos huevitos marrones habían sido los últimos. Si Helen no hubiera llamado para sugerir que ofreciera ginebra, la habría sugerido yo. Las gallinas resultarían más entretenidas a través del velo de un lingotazo en pleno día. Por si acaso erraba yo en mi valoración de la capacidad para entretener de las gallinas o del poder de la ginebra, Percy propuso que les regalase huevos.

—Hace dos semanas que no hay huevos.

Percy fue hasta la nevera y volvió con un cartón lleno de huevos blancos XL.

—Dales estos.

—Nuestras gallinas no ponen huevos blancos. Además, estos están fríos.

—Helen no se dará cuenta ni le importará. Le gustarán más los blancos —dijo Percy, seguramente con razón, aunque no le di el gusto de reconocerlo.

Luego sacó una cacerola pequeña de debajo del fogón, la llenó de agua y la puso al fuego. Se me había olvidado alegar que también me oponía moralmente a su ocurrencia.

Cuando el BMW de empresa de Helen apareció en el callejón trasero, había tres huevos humeantes en un rincón oscuro del ponedero.

—¿Qué tengo que hacer para que de este huevo salga un pollo? —preguntó Jack, con el huevo caliente y resplandeciente en la mano.

Helen, que admira la confianza en uno mismo, suele prendarse de tipos así, y me di cuenta de que en Jack era un defecto que le impedía hacer preguntas tan básicas como: «¿Por qué me quema la mano este huevo?».

***

El temporizador hace tictac en la caseta de las gallinas. Cada tic lleva aparejado un tac, igual que el uno-dos de unas maracas, y detrás de ese sonido y su contrario se oye un leve zumbido electrónico. El temporizador está programado para encender la bombilla de calor a las seis de la mañana, a las doce del mediodía, a las seis de la tarde y a las doce de la noche. La hora nocturna más fría es la última de oscuridad total, pero la bombilla no se enciende a esa hora. A las seis de la mañana, la temperatura ya ha empezado a ascender en pos de la máxima, aún gélida. Las gallinas se apañan con treinta minutos de calor cada seis horas porque cada segundo de bombilla aumenta el riesgo de incendio en el gallinero. Helen me preguntó qué hacíamos para mantener calentitas a las gallinas y yo le dije: «Tenemos una bombilla de calor en invierno». No le conté que solo está encendida media hora cada seis horas y que los primeros diez minutos de calor en forma de luz infrarroja los absorbe la escarcha que recubre la bombilla. No quiero que Helen pierda el sueño por culpa de nuestras gallinas.

¿Piensan las gallinas en tiempos más cálidos? No. Cuando el primer copo de nieve se posa en el suelo, la nieve es lo único que conoce una gallina. El suyo es un mundo de solo nieve o solo no-nieve.

A veintiocho bajo cero, las gallinas se niegan a salir para comerse el pienso que vierto en el comedero de hojalata. El comedero cuelga de la alambrada gracias a dos finos ganchos de metal que se curvan hacia arriba y hacia atrás, unidos a los laterales del recipiente metálico mediante un remache que les permite girar, solo que el frío congela los ganchos y congela los remaches y congela la totalidad del comedero, que adopta una posición antinatural, como si de pronto le hubiera caído encima una maldición. En primavera traslado el comedero al corral anejo al gallinero, pero en los meses invernales, cuando azotan las olas de frío, las gallinas pasan días y días sin salir.

Dentro del gallinero, la temperatura oscila entre menos quince y menos cinco, pero el agua del bebedero de plástico existe en estado líquido y no sólido gracias al empujoncito de calor que proporciona una recia placa calefactora adquirida por quince dólares en el Farm and Fleet hace cuatro años. Unas verdades sencillas rigen los cuidados de las gallinas. Deben tener comida y agua limpia en abundancia. Además, no deben morir congeladas, si bien no está claro a qué temperatura ocurriría tal cosa.

—————————————

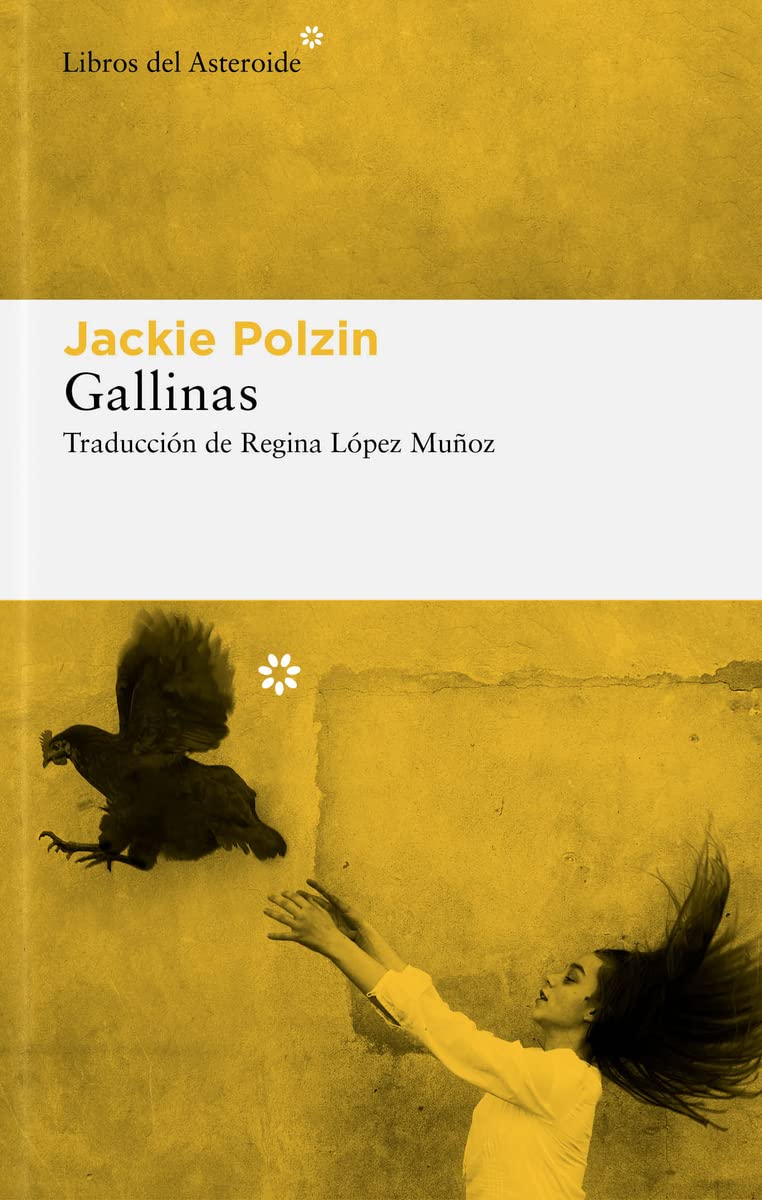

Autora: Jackie Polzin. Traductora: Regina López Muñoz. Título: Gallinas. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: