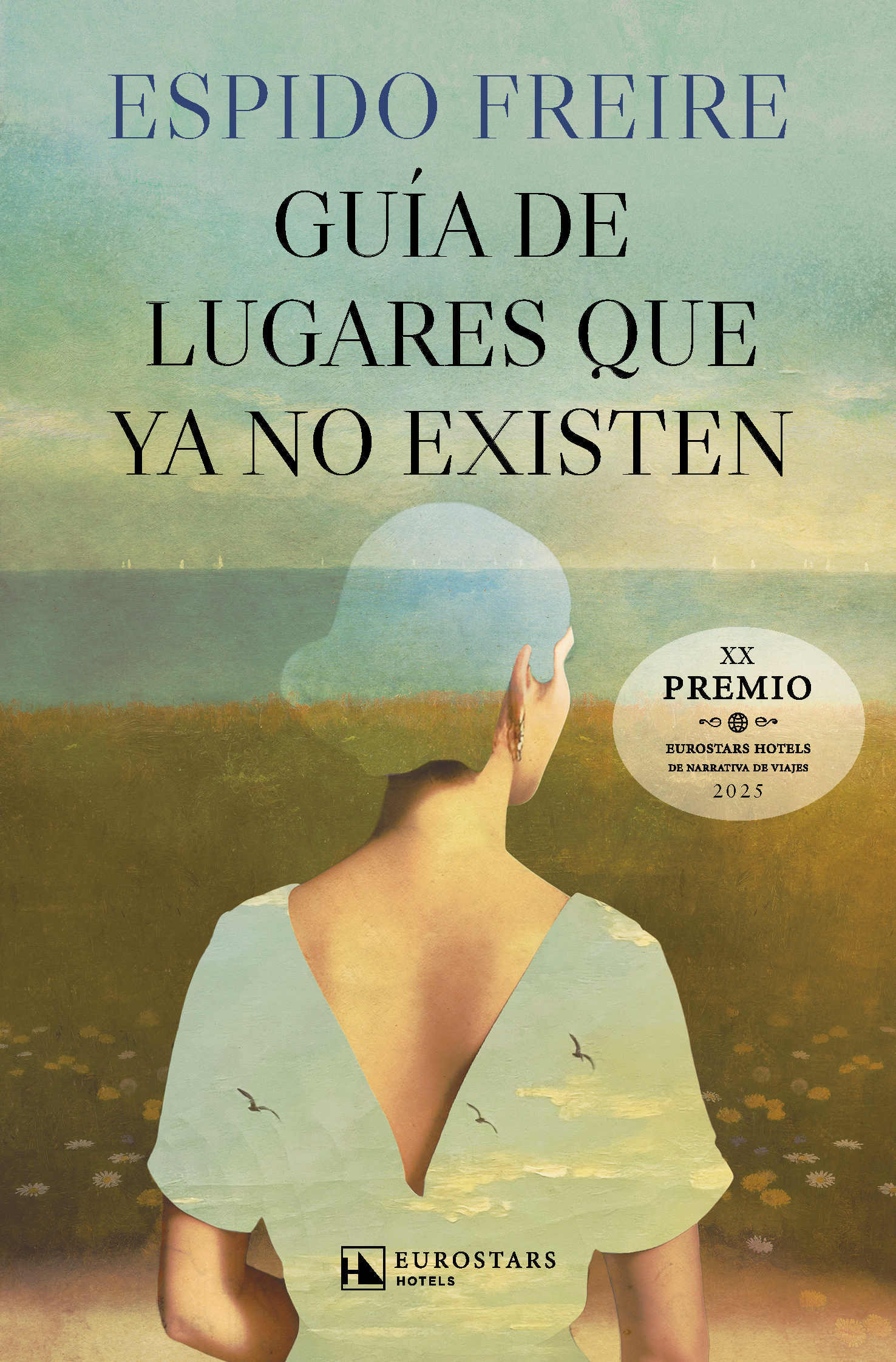

Espido Freire ganó el XX Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes con un libro en el que reflexiona sobre la fugacidad de los paisajes y sobre su pervivencia en la memoria. Entre otros lugares, describe el Damasco anterior a la guerra, el Madrid galdosiano, los páramos solitarios de Yorkshire…

En Zenda reproducimos un fragmento de Guía de lugares que ya no existen (RBA), de Espido Freire.

***

LAS ROSAS DE DAMASCO

Aterricé en Damasco el 12 de febrero de 2011, cuando la noche ya se entremezclaba con el polvo: las ciudades desconocidas parecen idénticas en la oscuridad, sobre todo en la tierra de nadie que se extiende entre el aeropuerto y los primeros arrabales, durante esos momentos en los que el olor del país nuevo nos golpea sin que podamos aún decidir si nos gusta o no, y en el que el sueño o la desorientación han convertido el tiempo en una sustancia pastosa que desgranamos entre los dedos.

Damasco era una ciudad joven, muy joven, y rebosaba entusiasmo. De sus casi dos millones de habitantes, la gran mayoría no llegaba a los treinta años.

La juventud no solo se percibía en el número de adolescentes que poblaban las calles, en los niños que jugaban al fútbol en las plazas y en cada uno de los lugares en los que una portezuela sirviera para marcar un gol, sino en una energía chispeante y vigorosa, similar a la que se percibe cuando se cruza la puerta de un instituto o de un centro juvenil: había algo desordenado y caótico, pero también el dinamismo de quien encuentra aún todo por hacer. De honda raíz romana y con una larga tradición de convivencia entre judíos, musulmanes y católicos, se mostraba al mismo tiempo muy vieja, decrépita incluso en algunas zonas, y recién creada o, aún mejor, en el proceso de moldearse a gusto de quienes allí habitaban. A diferencia de otros países mediterráneos, en las calles no abundaban los desocupados ni los ociosos: salvo algunos ancianos parsimoniosos en los cafés, todos se dirigían a algún lugar, todos parecían con un encargo urgente que resolverían en cuanto pudieran.

Menudeaban los extranjeros y nos reconocíamos entre nosotros, para decepción de quienes jugaban a ser viajeros, y se avergonzaban de percibirse como turistas. En la calle se escuchaban varios idiomas, a menudo entremezclados en la misma conversación. Damasco se construía ante nuestros ojos, cerraba nuevos tratos, iniciaba proyectos nuevos, compraba, vendía. Se veían paredes a medias por todas partes, casas que se ampliaban o que sustituían a otras ya derruidas.

Los tenderetes con frutos secos y algodón de azúcar se encontraban en cada calle ante tiendas repletas de baratijas, pero tras algunos de ellos se entreveían comercios lujosos, joyerías con el precio escrito con esmero en cifras arábigas, con las que resultaba imprescindible familiarizarse. El impresionante caravasar de Asad Pasha, edificado para albergar a los comerciantes de paso y sus caravanas, no dejaba lugar a dudas: con sus ocho cúpulas elevadas hasta el infinito y el mareante efecto óptico de sus paredes listadas en blanco y negro, no se limitaba a un lugar de abrigo, sino a una manifestación de ostentosa prosperidad.

En las últimas décadas, las grandes marcas internacionales habían aterrizado para quedarse, y muchas mujeres, impecablemente vestidas, lucían bolsos con siglas muy reconocibles. Las maquilladas con mayor cuidado, las que lucían las cabelleras negras o rojizas como telarañas sobre los hombros, las que vestían de una manera más llamativa eran cristianas, me contaron.

Desde lo alto de la terraza del hotel, las calles se convertían en un laberinto cuajado de cúpulas. Junto a la ciudadela, en la zona antigua de Damasco, la mezquita de los Omeyas se desperezaba con el canto a la oración, como una gigantesca tortuga que elevara con cautela la cabeza antes de hundirla de nuevo en su caparazón. En su vientre se cobijaba el oro del tesoro sirio, y la tumba de San Juan Evangelista, al que el Islam considera uno de sus profetas. Para honrarlo, se edificó una capilla construida por el califa omeya Walid I en el año 705.

Hay varios lugares que pugnan por albergar los restos del santo decapitado, el hijo de Zacarías; el de Damasco era un fanal de vidrio verde, rodeado de alfombras coloridas, un templete dentro de otro. Un caparazón sobre otro caparazón: la mezquita se erigía sobre la catedral bizantina que ordenó alzar el emperador romano Constantino I, que sustituía al templo romano primitivo dedicado a Júpiter Damasceno, que a su vez sustituyó al dios sirio Hadad, y cuya intención se puede adivinar en el templo del Sol de Palmira. Habla de lo poderosa que fue Damasco durante la Ruta de la Seda.

Pero el Saladino que pobló durante siglos la literatura cristiana como símbolo del enemigo en buena lid, del rey árabe más sabio y más justo, también descansaba en un mausoleo al costado noroeste de la mezquita. Su ataúd de madera yacía bajo unas abigarradas colgaduras de seda verde y bordados dorados. Saladino aparece en El conde Lucanor y en las novelas decimonónicas de Walter Scott sin apenas variaciones en su figura.

Más allá, próxima al río Barada, se encontraba la mezquita Tekkiye, inconfundible, con sus minaretes gemelos que habían servido de inspiración a tantas ilustraciones de Las Mil y una Noches. Más acá, el palacio Azem, la más hermosa mansión que vi en la ciudad. Las flores de sus jardines aún no se encontraban en su esplendor, pero un poco más adelantada la primavera, el palacio se convertía en la metáfora del lujo oriental: el sonido de las cascadas de las fuentes y el aroma de las flores se entremezclaban desde el siglo XVIII con los mármoles de las paredes y el trabajo de policromía, delicadísimo, que las cubría. Entonces era un museo: en su momento, había sido la visión de un hombre de gusto, el gobernador Pasha al-Azem.

La calle Recta, la vía que une el este y oeste de Damasco en la Ciudad Vieja, y que, como indicó Mark Twain con cierta sorna, no era recta, rebosa de tiendas con telas, abalorios, especias y dulces, pero a mí me contaba otra historia: allí, según los Hechos de los Apóstoles, habitó el hombre que configuró el cristianismo, Saulo de Tarso, un radical, un hombre dispuesto a justificar sus actos en cada momento sin mirar atrás ni explicar demasiado sus contradicciones.

Nos lo han contado muchas veces: bajo el sol ardiente de la región, camino hacia Damasco, Saulo avanzaba con paso firme desde Jerusalén, impulsado por un propósito que hasta entonces le parecía incuestionable: aquellos que desafiaban las tradiciones con sus creencias en un nuevo Mesías no merecían otra cosa que la persecución. Era un judío de la diáspora de Turquía, perteneciente a la tribu de Benjamín, y había recibido una estricta educación religiosa de orientación farisea, bajo la tutela del respetado rabino Gamaliel.

Saulo había tomado parte en el juicio y la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y consideraba, sin sombra de duda, que los cristianos eran una amenaza para la ley judía. Cuando se dirigía a Damasco con una comitiva de hombres, cumplía órdenes: la herejía debía erradicarse.

En un instante, la luz lo envolvió, el polvo formó un remolino a su paso y quedó ciego. Saulo cayó de rodillas, desorientado, y en ese silencio absoluto escuchó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese momento, narrado en Hechos 9:3-7, ha impregnado el lenguaje popular: caerse del burro sigue significando el momento en el que alguien abandona una idea a la que se aferraba.

En las tinieblas, sin más guía que las palabras que había oído, Saulo se hospedó en la calle Recta a la espera de que algo ocurriera. Hacia allí se dirigió Ananías, un seguidor de Jesús al que una visión le ordenó que buscara la casa de Judas y preguntara por un viajero que había nacido en Tarso. Dura misión la de este hombre, la de acoger en su seno a quien había planeado matarlos. Ananías, pese a sus dudas, se encontró con Saulo y, cuando le impuso las manos, unas escamas cayeron de sus ojos, recobró la vista y recibió el bautismo.

Ya no era el mismo hombre ni había vuelta atrás. Allí, entre los muros de la ciudad, su voz comenzó a elevarse con un nuevo mensaje: el Cristo al que perseguía era, en realidad, su salvador. Sus amigos y colaboradores no comprendían nada. ¿Qué decía Saulo ahora? El precio de su transformación fue convertirse en un traidor.

Le avisaron de que corría peligro: ahora se encontraba en el otro lado, el de los marginados. Su huida fue silenciosa, urgente. En la oscuridad de la noche, sus seguidores lo ayudaron a escapar, descolgándolo por un muro. Y así comenzó su travesía, no ya como Saulo el perseguidor, sino como Pablo el apóstol. Desde Damasco, su viaje lo llevaría a los confines del mundo conocido.

—Es una lástima que no encuentres tiempo para acercarte a Alepo, qué tristeza que no hayas incluido Palmira en este viaje —me decían quienes encontraban que Damasco estaba cambiando con demasiada rapidez como para que mostrara la esencia de un país tan rico en patrimonio cultural que no podía atender a todo lo que se poseía ni documentar todo lo que se descubría.

—La próxima vez —decía yo.

Creía genuinamente en lo que decía. El país me había atrapado de inmediato. Incluso la constante presencia de los retratos de los presidentes formaba parte del paisaje al cabo de unos pocos días. En todo comercio, en cada espacio, en los grafitis de las calles, en los cafés nos supervisaba la mirada de Bashar al-Asad, el presidente que hubiera querido ser oftalmólogo, de su padre Hafez al-Asad, el anterior líder, y del llorado hermano muerto Bassel al-Asad, el heredero, el príncipe dorado, fallecido a los treinta y un años en un accidente de tráfico. O de Michel Aflaq, uno de los fundadores del Partido Baaz Árabe Socialista, o de Maher al-Asad, el menor de los hermanos, el militar.

Quizás hubiera debido prestar más atención a aquellos rostros, pero en aquel momento no eran sino desconocidos a los que apenas había entrevisto en las noticias. Me interesaban más los estudiantes de español, cada año más abundantes, las jóvenes lectoras que me confiaban sus deseos de viajar a Europa, a Estados Unidos para continuar con sus estudios, la animada vida nocturna en la que las pipas de agua se alternaban con los vasos de whisky y las teteras humeantes.

—————————————

Autora: Espido Freire. Título: Guía de lugares que ya no existen. Editorial: RBA. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: