Obra central de uno de los referentes de la ciencia ficción, La guerra de las salamandras se sirve de una ácida ironía para construir una fábula que desnuda las estructuras discursivas del imperialismo y de los regímenes totalitarios.

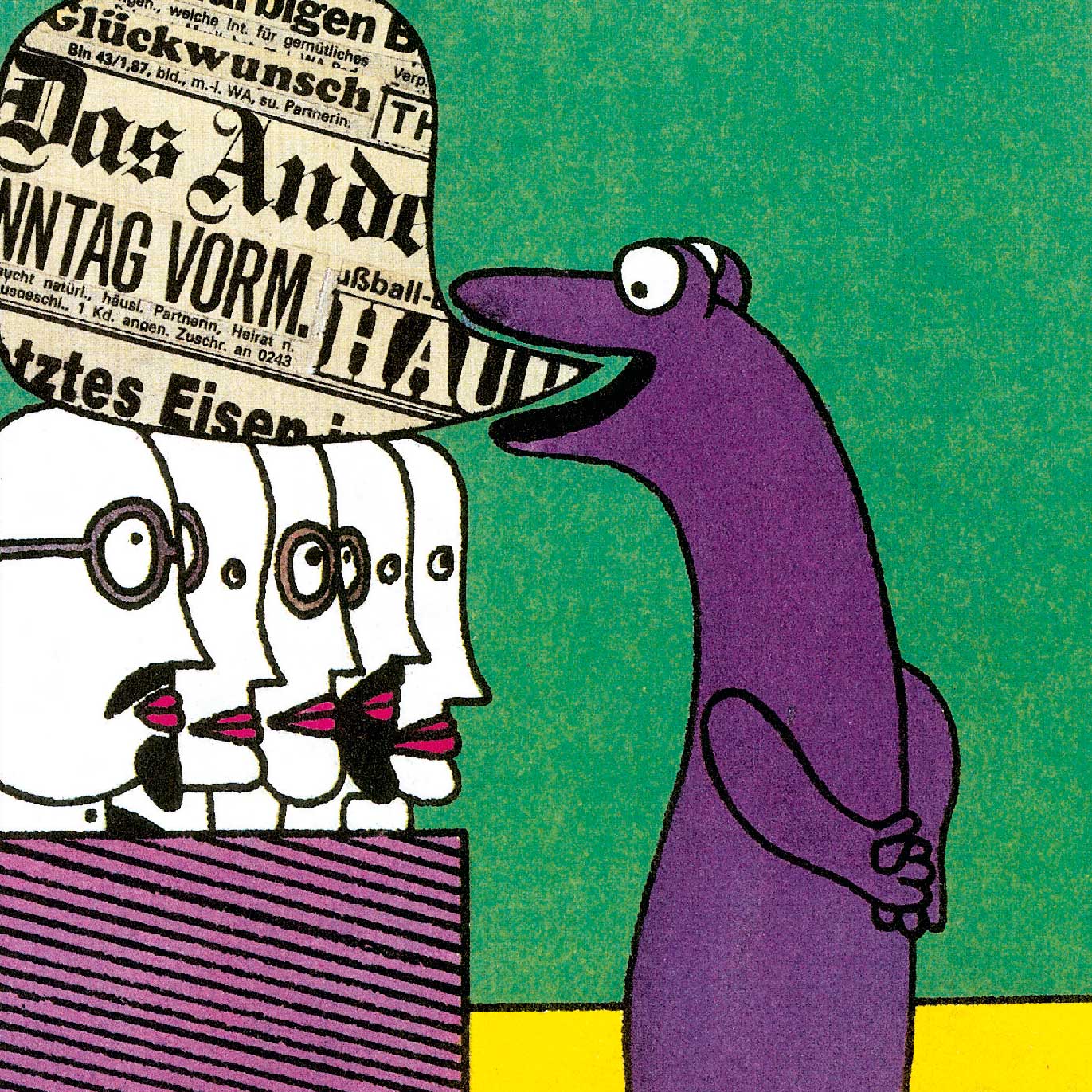

En Zenda ofrecemos el primer capítulo de La guerra de las salamandras (Libros del Zorro Rojo), de Karel Čapek, y añadimos algunas ilustraciones de Hans Ticha.

***

1

Las rarezas del capitán Van Toch

Si buscasen ustedes en el mapa la islita de Tana Masa, la encontrarían justamente en el Ecuador, un poco al oeste de Sumatra. Pero si preguntasen al capitán J. van Toch, a bordo del Kandong Bandoeng, qué es esa Tana Masa ante la cual acaba de echar anclas, maldeciría un momento y, después, les diría que es el agujero más infecto de todas estas islitas del sur, todavía más miserable que Tana Bala y, por lo menos, tan maldito como Pinos y Banka; que el único hombre, con perdón, que allí habita (sin contar, desde luego, a los piojosos batacos) es un agente comercial borracho, mestizo de cubana y portugués e incluso más ladrón, pagano y puerco que la cubana y el blanco juntos; y que si en el mundo hay algo maldito, es la maldita vida en esta maldita Tana Masa, señores. Después de lo cual, probablemente, le preguntarían ustedes por qué echó entonces en ese lugar las malditas anclas, como si quisiera quedarse tres malditos días. Van Toch refunfuñaría enfadado y murmuraría algo parecido a esto: «El Kandong Bandoeng no navegaría hasta aquí solamente por la maldita copra o el aceite de palma, eso está claro ¿no?, y además, a ustedes no les importa; yo tengo mis malditas órdenes y hagan el favor, señores, de ocuparse de sus asuntos». Y maldeciría tan fluida y ampliamente como corresponde a un viejo capitán de barco, bien conservado para su edad.

—Fíjense ustedes, señores —exclama el capitán—, a esos muchachos nuestros de Amsterdam, a esos malditos judíos de allá arriba, se les ocurre de pronto: «¡Perlas, hombre! Averigüe dónde hay perlas». Dicen que todos están locos por las perlas y cosas por el estilo.

Aquí el capitán escupe asqueado.

—Está claro, ¡quieren invertir dinero en perlas! Eso ocurre porque ustedes, ¡todos!, siempre están pensando en alguna de esas guerras o lo que sea… ¡Miedo al dinero!, eso es todo. ¡Y a esto se lo llama crisis, señor mío!

El capitán Van Toch duda un momento si ponerse a hablar con ustedes sobre cuestiones de economía nacional, porque, hoy día, no se habla de otra cosa. Solo que aquí, en Tana Masa, hace demasiado calor y siente uno pereza para estos asuntos.

—¡Perlas! —refunfuña el capitán Van Toch haciendo un gesto con la mano—. Es fácil decirlo, señor mío. En Ceilán las agotaron hace cinco años, en Formosa se ha prohibido pescarlas… Pero ellos: «Trate de encontrar nuevos bancos, capitán Van Toch. Vaya usted a esas malditas islas, quizá encuentre en ellas algún criadero completo…».

El capitán trompetea con desprecio en su pañuelo azul.

—Esas ratas europeas se imaginan que aquí se puede descubrir todavía algo. ¡Dios mío! ¿Serán estúpidos? Aún quieren que les suene las narices a esos batacos, a ver si echan perlas… ¿Nuevos bancos? ¡Zopencos! En Padang hay un nuevo burdel, eso sí, pero ¿nuevos bancos de perlas? Señores, yo conozco estas islas mejor que la palma de mi mano, desde Ceilán hasta esa maldita isla de Clipperton… Si alguien imagina que aquí se puede encontrar algo que proporcione ganancias, pues ¡le deseo suerte, señor mío! Treinta años llevo navegando por estos mares y ahora esos idiotas quieren que todavía les descubra algo…

El capitán Van Toch casi se ahoga de rabia al pensar en tan ofensiva exigencia.

—¡Que envíen aquí a algún novato y les descubrirá tantas cosas que se quedarán atónitos! Pero pedirle eso a uno que conoce el lugar como el capitán Van Toch… ¡Compréndanlo, señores! En Europa se podrían descubrir quién sabe cuántas cosas, pero ¿aquí? Aquí la gente viene solamente a husmear qué se puede tragar, y ¡ni siquiera tragar! Qué se puede comprar y vender. Señor mío, si en estos malditos trópicos aún hubiese algo de valor, estarían aquí tres agentes, gesticulando y haciendo señas con sus pañuelos sucios a los barcos de siete naciones para que se detuvieran. Así es la cosa, señores. Yo esto lo conozco mejor que los empleados de las oficinas coloniales de Su Majestad, con perdón.

El capitán Van Toch se esfuerza por dominar su justa indignación, y lo logra después de maldecir y jurar un rato.

—¿Ven ustedes a estos dos miserables perezosos? Son pescadores de perlas de Ceilán, Dios me perdone, cingaleses como el Señor los creó (y, en realidad, no entiendo por qué lo hizo). A este lo llevo ahora conmigo, señores, y si alguna vez encuentro un cachito de costa en el que no esté escrito «Agencia», «Zapaterías Bata» o «Aduanas», lo tiro al agua para que busque perlas. Ese pequeño granuja bucea hasta una profundidad de ochenta metros; hace poco, en las islas Príncipe, pescó a una profundidad de ochenta metros la manilla de un aparato cinematográfico, señor mío, pero ¿perlas? ¡Ni soñarlo! Son unos inútiles codiciosos estos cingaleses. Este es el maldito trabajo que yo tengo, señores míos: fingir comprar aceite de palma y, mientras, buscar nuevos criaderos de perlas. Quizá se les ocurrirá algún día que descubra un continente virgen, ¿no? Este no es trabajo para un capitán mercante honrado; el señor J. van Toch no es ningún maldito aventurero, no señor.

Y así continúa hablando… El mar es grande y el océano del tiempo no tiene fronteras. Escupa en el mar, hombre, y verá que ni se mueve; cuéntele su destino y no se conmoverá. Y después de muchas preparaciones y rodeos, llegamos al momento en que el capitán J. van Toch, del barco holandés Kandong Bandoeng, suspirando y maldiciendo, sube a la barca para llegar a Tana Masa y tratar algunos asuntos comerciales con el agente borracho, mestizo de cubana y portugués.

—Lo siento, capitán —dijo finalmente el mestizo de cubana y portugués—, pero aquí, en Tana Masa, no llega a crecer ningún molusco. Estos cochinos batacos —añadió con un gesto de asco— se comen hasta las medusas, están más tiempo en el agua que en la tierra y las mujeres apestan a pescado. ¡No se lo puede usted imaginar!… ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Usted me pregunta por mujeres.

—¿Y no hay por aquí un pedacito de litoral donde no se metan en el agua esos batacos? —preguntó el capitán.

—No lo hay, señor —dijo el mestizo de cubana y portugués, negando con la cabeza—, como no sea en la bahía del Diablo…, pero aquello no es para usted.

—¿Y por qué?

—Porque allí no puede ir nadie. ¿Le sirvo más, capitán?

—Gracias. ¿Hay tiburones?

—Tiburones y… además… —balbuceó el mestizo—. Un mal lugar, señor. A los batacos no les gustaría que se metiese nadie.

—Pero ¿por qué?

—Allí hay diablos, señor. Diablos marinos.

—¿Qué es eso de «diablo marino»? ¿Algún pez?

—Ningún pez —respondió evasivo el mestizo—. Sencillamente diablos, señor. Diablos submarinos. Los batacos los llaman tapas. Dicen que esos diablos tienen una ciudad en el fondo del mar. ¿Le sirvo más bebida?

—¿Y qué aspecto tienen esos diablos marinos?

—De diablos, señor —contestó encogiéndose de hombros el mestizo de cubana y portugués—, sencillamente de diablos. Yo vi uno una vez…, mejor dicho, solamente su cabeza. Volvía en un bote del cabo Haarlem…, y de pronto, delante mismito de mí, salió del agua una cabezota…

—Bueno, ¿y cómo era? ¿A qué se parecía?

—En fin, la cabezota es, más o menos, como la de un bataco, pero completamente calva, señor.

—¿Y no sería un bataco?

—No lo era, señor. En aquel lugar no hay bataco que se meta en el agua. Además, me hacía guiños con los párpados inferiores, señor. —El mestizo tembló de horror al recordarlo—. Con los párpados inferiores que le cubrían casi todo el ojo. Así son los tapas.

El capitán J. van Toch hizo rodar entre sus carnosos dedos el vaso con vino de palma.

—Y… ¿No estaría usted borracho? ¿No estaba como una cuba?

—Lo estaba, señor. De no ser así, no hubiese remado por aquel lugar. A los batacos no les gusta que nadie moleste a esos diablos.

—Mire, hombre —dijo el capitán Van Toch negando con la cabeza—, los diablos no existen, y en caso de existir, serían igual que los europeos. Quizá fuese algún pez o algo parecido.

—¿Un pez? —tartamudeó el mestizo de cubana y portugués—. Un pez no tiene manos, señor. Yo no soy ningún bataco, señor, he ido a la escuela en Badjoeng. Quizá me acuerde todavía de los Diez Mandamientos y otras enseñanzas aprobadas por la ciencia. Un hombre culto reconoce, desde luego, qué es un diablo y qué es un animal. Pregúnteselo usted a los batacos, señor.

—Esas son supersticiones de negros, amigo —declaró jovialmente el capitán con la superioridad de un hombre culto—. Científicamente es algo sin sentido, pues un diablo no puede vivir en el agua. ¿Qué haría allí?

No debe fiarse de las habladurías de los nativos, muchacho. Alguien dio a ese golfo el nombre de bahía del Diablo, y desde entonces los batacos le tienen miedo. Eso es lo que pasa —añadió el capitán, golpeando la mesa con su gruesa palma—; allí no hay nada, muchacho, eso es una evidencia científica.

—Lo es, señor —corroboró el mestizo que había ido a la escuela en Badjoeng—, pero ningún hombre cuerdo tiene nada que buscar en la bahía del Diablo.

—¡¿Cómo?! —gritó el capitán Van Toch, rojo de ira—. Cubano asqueroso, ¿crees que me voy a asustar de tus diablos? ¡Ya lo veremos! —añadió, levantando con dignidad sus ciento veinte kilos de peso—. No voy a perder el tiempo contigo cuando tengo que ocuparme de negocios. Pero ¡recuérdalo bien! En las colonias holandesas no existe diablo alguno; si lo hubiera, sería, en todo caso, en las francesas. Allí es posible. Y ahora, llámame al jefe de esa maldita tribu.

No fue preciso esperar demasiado a la referida autoridad. Estaba sentada en cuclillas junto a la tienda del mestizo, chupando caña de azúcar. Era un hombre de cierta edad, completamente desnudo, aunque muchísimo más delgado de lo que acostumbran ser los jefes europeos. Tras él, un poco retirada para conservar la distancia apropiada, estaba sentada en cuclillas toda la aldea, incluidos mujeres y niños, esperando seguramente que los fueran a filmar.

—Escucha, viejo —le dijo el capitán Van Toch en malayo (podría haberle hablado también en holandés o inglés, porque el muy honorable viejo bataco no sabía una palabra de malayo, y todo el discurso del capitán tenía que traducírselo el mestizo de cubana y portugués; pero, por alguna razón, el capitán consideraba el malayo la lengua más adecuada)—. Escucha, viejo, necesitaría algunos muchachos grandes, fuertes, valientes, para que viniesen conmigo a pescar, ¿comprendes? A pescar.

El mestizo lo tradujo y el jefe movió la cabeza afirmativamente, para demostrar que comprendía. Luego se volvió hacia el amplio auditorio y tuvo con su gente una conversación, con evidente éxito.

—El jefe dice —tradujo el mestizo— que toda la aldea irá con el señor capitán a pescar donde quiera.

[…]

—————————————

Autor: Karel Čapek y Hans Ticha. Título: La guerra de las salamandras. Traducción: Anna Falbrová. Editorial: Libros del Zorro Rojo. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: