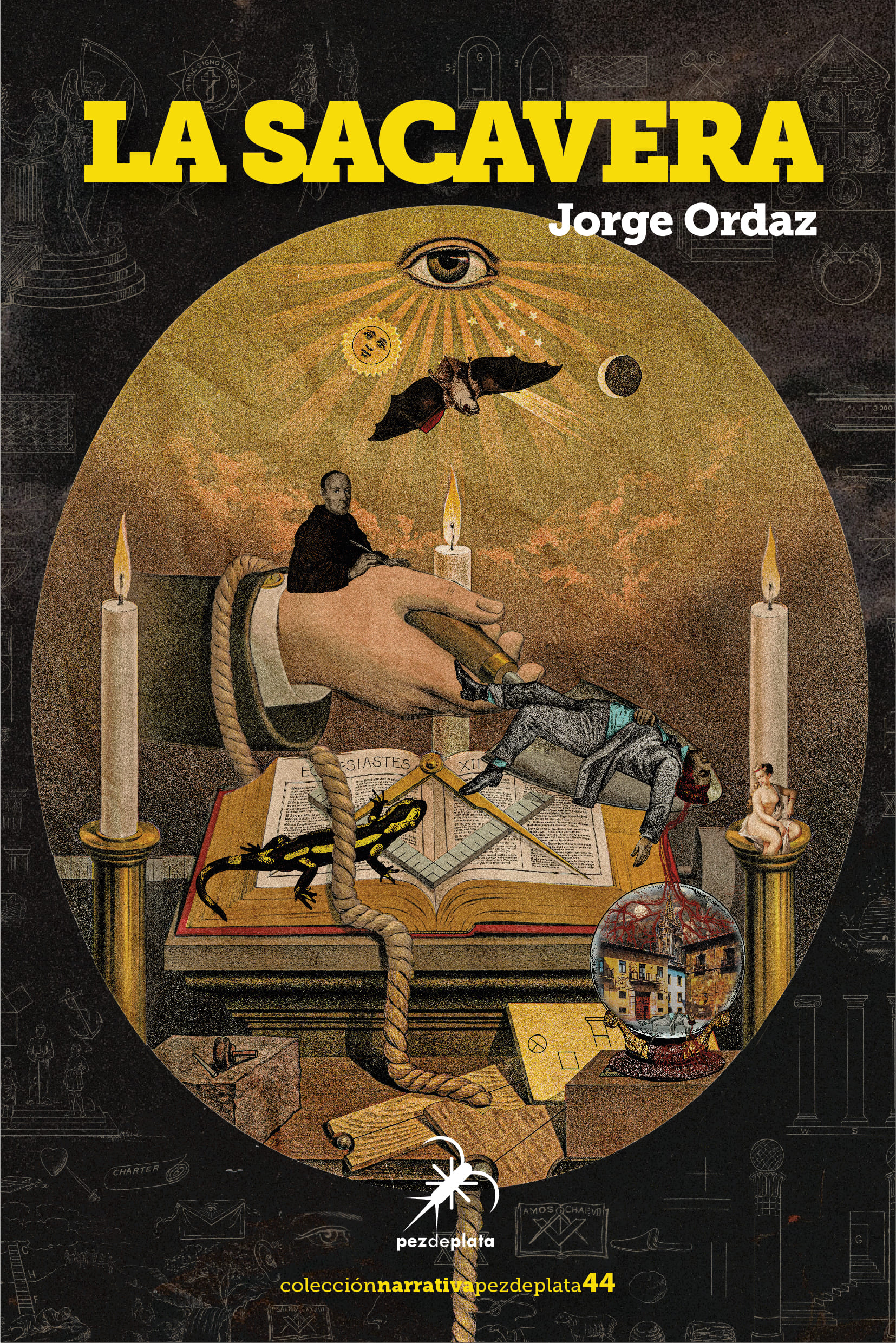

Oviedo, junio de 1750. Tras una larga tormenta aparece en una de sus anegadas calles el cadáver de un desconocido. La autoridad competente, con la colaboración extraoficial del confidente Corrales, un hombre poco escrupuloso en sus procedimientos pero con fama de resolutivo, se hace cargo de una investigación que irá desvelando un espeso entramado de oscuros intereses, enconadas rencillas y vicios secretos. Una extensa nómina de personajes de toda laya, pertenecientes a diferentes estamentos sociales, incluidos algunas eminentes figuras de la época como el padre Feijoo, el doctor Casal o el regente Gil de Jaz, juegan su papel en esta novela de intriga con alma de crónica negra, en la que la ciudad se erige, con sus luces y sus sombras, en la auténtica protagonista.

Zenda adelanta un extracto de La sacavera, de Jorge Ordaz (Pez de Plata).

***

1

LA TORMENTA

Durante la mañana hizo un calor sofocante.

A media tarde la temperie cambió de manera brusca. El cielo adquirió un tono negruzco amenazante. Don Cristóbal Sarandeses, regidor perpetuo y aficionado a las ciencias, registró el vulturno en los instrumentos del observatorio que tenía instalado en su casa de la calle del Rosal. Comprobó que la temperatura había ido subiendo hasta alcanzar los veintisiete grados en la escala de Réaumur, y que el barómetro de agua registraba un descenso vertiginoso de la presión del aire, a la par que se producía un aumento significativo de la humedad relativa. La situación, pensó Sarandeses, no auguraba nada bueno. Y, efectivamente, lo que vino después hizo que su pronóstico se quedara corto.

Para entonces densos nubarrones aparecieron en las alturas ocasionando un oscurecimiento como si fuese la anochecida. Una fortísima ráfaga de un viento ardiente barrió la ciudad de sur a norte como una insolente bofetada. Luego se produjo una gran fulguración, a la que siguió un horrísono trueno. Se abrió el cielo y empezó a llover, primero en forma de goterones que en cuanto caían al suelo se evaporaban, y enseguida cual diluvio de proporciones bíblicas. En un instante se desvaneció la silueta de la ciudad, engullida por una colosal cortina de agua.

Estuvo lloviendo sin parar toda la noche. El agua caída se fue transformando en tumultuosos torrentes que arrastraban todo tipo de trastos y objetos. De madrugada, como por ensalmo, cesó de llover, y nada se oía excepto el rumor del agua que todavía fluía por las viejas calles y callejas. Después el silencio dominó la ciudad y empezaron a verse luces en el interior de las casas, puertas rechinantes que se abrían con dificultad por el amontonamiento de barro e inmundicias, y rostros temerosos que se asomaban a las ventanas para ver los efectos catastróficos provocados por la tormenta.

Eran las seis de la mañana cuando el alguacil Juan Reneces, provisto de madreñas, farol y bastón reglamentario, empezó su ronda de vigilancia. Cruzó unas palabras con algunos vecinos que cautelosos se aventuraban a salir fuera. Saludó a Pacho, el de la tahona, y a Isolina, la posadera, siempre tan madrugadores.

A la misma hora, desde la torre de la catedral, el deán Fidel Troncoso, que había pasado la noche en vela y rezando, se aplicaba a observar mediante un catalejo el devastado panorama que se le ofrecía a su vista: tejados destrozados, chimeneas rotas, calles inundadas… Iba haciendo el deán su particular recuento de daños cuando, entre unas nubes deshilachadas que aún persistían en el cielo, avistó una extraña ave volando que no tenía catalogada. A juzgar por sus rasgos más destacados, tales como la extensión de las alas, el color de su plumaje, el pico dorado y, sobre todo, su lento y majestuoso vuelo, debía de tratarse de la portentosa «áurea picuda», la de silencioso canto que, de acuerdo con el tratado De avibus raris et fabulosis, del naturalista Lerinio, solo se deja ver por el cielo de Oviedo en años de Jubileo. Troncoso pensó que podía considerarse muy afortunado por haber contemplado un ejemplar de tan grande rareza; pero al mismo tiempo barruntó si su presencia no sería portadora de malos presagios. Indiferente a los pensamientos del deán, el «áurea picuda» se fue alejando sin decir ni pío hasta que se perdió de vista.

El alguacil Reneces proseguía su habitual ronda matutina cuando a la altura de la Torre de la Gascona le llamó la atención un bulto enfangado en un rincón. Se acercó a él y al punto se percató de que dicha mole correspondía en realidad a una persona. El cuerpo yacía boca abajo en una postura un tanto forzada con la cabeza ladeada y las piernas muy separadas. Aproximó el farol al rostro y reconoció, pese al barro que enmascaraba sus facciones, el de un varón de mediana edad, con apariencia de caballero, a juzgar por su vestimenta, y al que le faltaba la peluca y un zapato.

De primeras el alguacil pensó que tal vez fuera algún señorito que estaba durmiendo la mona después de una noche de juerga. Su cara no le resultaba familiar, y eso que por su oficio conocía bien a los noctámbulos de la ciudad. Reneces le dio un par de golpes en la espalda con el bastón, con el fin de despertarlo. Pero no hubo reacción alguna. Repitió los golpes, esta vez más fuertes. El cuerpo permaneció inmóvil. Finalmente le cogió la muñeca de uno de los brazos y le tomó el pulso. No tenía.

—————————————

Autora: Jorge Ordaz. Título: La sacavera. Editorial: Pez de Plata. Venta: Todostuslibros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: