Primeras páginas de Potosí (Libros del K.O.), obra de Ander Izagirre distinguida con el Premio Euskadi de Literatura 2017. Este lunes se entregan los galardones en Bilbao.

–LAS MUJERES NO PUEDEN entrar a la mina –dice Pedro Villca–. Imagínese que una mujer entra. Entonces, cuando le viene la siguiente menstruación, la veta de mineral desaparece. La Pachamama esconde la veta, por puros celos.

Villca es minero viejo, una categoría improbable en Bolivia. A los 59 años no le queda ningún compañero de su edad. Él está vivo, dice, porque nunca fue codicioso. Nunca trabajó temporadas largas en la mina. Nunca veinticuatreó. Es decir: nunca hizo turnos de veinticuatro horas seguidas bajo tierra. Salía a la superficie, regresaba unos meses al pueblo de sus padres a cultivar papas y pastorear llamas, dejaba que los pulmones respiraran aire puro, que se le limpiaran de polvo, y luego volvía a la mina, pero nunca estuvo allá dentro cuando una bolsa de gas asfixiaba a sus compañeros o un derrumbe los aplastaba. Tiene la sensación de que ya ha jugado muchas papeletas con la muerte y de que no debe arriesgarse más. Así que se retira. Jura que dentro de unas semanas se retira.

Villca mide poco más de metro y medio. Aun así, tiene que agacharse y caminar doblado para no golpear con el casco las vigas de eucalipto que sostienen la galería. Va agachado y con los brazos pegados al cuerpo, porque en este túnel minúsculo…

–¡Esto es pura gusanera!

…porque en este túnel basta con abrir los codos para tocar la pared de la izquierda y la pared de la derecha al mismo tiempo, basta con levantar un poco el cuello para golpear el techo con el casco. Estamos dentro de una montaña. Alrededor de nuestros cuerpos hay unos pocos centímetros de aire y luego millones de toneladas de rocas compactas. Es lo más cercano a estar enterrado: solo queda este orificio por el que regresar a la superficie (para quien sepa orientarse en el laberinto de galerías que serpentean se cruzan se bifurcan giran suben bajan: no hay nada en los túneles, en las grutas y en los pozos, ninguna luz, ninguna brisa, ningún sonido, que indiquen si volvemos hacia la vida o si entramos más profundo en la montaña). Da la impresión de que bastaría un estornudo para que la montaña se compactara un poco más y aplastara esta galería por la que avanzamos como dos insectos, tanteando las paredes, caminando con los pies y con las manos.

Cuesta respirar. En esta postura, tan agachados, con los brazos unidos al tórax, los pulmones se expanden poco. Cada inspiración es un esfuerzo consciente: abro las fosas nasales y absorbo aire a cuarenta grados, saturado de humedad, pegajoso como bolas de algodón empapadas en aguarrás. Se me queda un sabor metálico en el paladar, como si fuera chupando monedas. Es la copagira, el sudor ácido de la mina, que resbala por las paredes, forma charcos de barro naranja y flota en el vaho.

Villca está en su terreno. Se divierte. Me dice que nos sentemos un momento y que apague la luz del casco. Luego apaga la suya. En cuanto él hace clic, la oscuridad me cae encima como una inundación, como una ola negra que me arrastra por la galería hacia las profundidades de la montaña. No me he movido, pero he sentido el movimiento. Una ola de mareo me ha balanceado el cerebro dos segundos, he perdido el equilibrio, me han zumbado los oídos. Aguanto en silencio, porque el cabrón de Villca se está riendo. Respiro hondo y la carótida me late en la garganta.

–Joder.

–Préndala ya –me dice.

Enciendo la linterna, busco a Villca y su sombra se proyecta sobre el techo, larga, desdoblada en las vigas. Sonríe.

–¿Y esas vigas? –le pregunto.

Están podridas, dobladas en uve bajo el peso de la montaña, algunas ya han empezado a partirse.

–Los callapos. Treinta años que no se cambian, puta. Ya nadie tiene plata para invertir en seguridad, en las cuadrillas somos pocos mineros y ganamos nomás para sobrevivir. Explotamos un paraje, rezamos para que no se caiga y luego nos vamos a otro paraje.

Sigue adelante. A sus 59 años avanza con agilidad, se agacha, se yergue, repta a cuatro patas, se vuelve a levantar, me quedo rezagado y dejo de verlo cuando la galería da una curva. Solo son veinte segundos, pero me alivia reencontrarlo en una recta. Hemos llegado a una galería más amplia, con raíles en el suelo, en la que ya podemos ponernos de pie.

–Está usted en forma, don Pedro.

Se ríe.

–Yo soy bien hábil todavía. Los compañeros que quedan vivos están todos con mal de mina. Muchos, en la cama. Mi vecino no puede dar cuatro pasos sin la botella de oxígeno. Va de la cama a la puerta y de la puerta a la cama. Yo estoy bien, gracias a Dios.

Señala una chimenea estrecha, colmatada de rocas, que él llama buzón.

–Eso es de los españoles, de cuando la colonia, pues. Con martillos de piedra trabajaban, a veces algunito encontramos. En esta zona hay buzones así, como este, llenos de rocas que ellos descartaban, porque solo les interesaba sacar la pura plata. Las botaban desde los niveles de arriba y así se iban rellenando los buzones. Las rocas tenían poca ley para los españoles, pero para nosotros tienen harta. Son bien ricas. Cuando acá mandaba la Comibol [la empresa minera pública], estaba prohibido vaciar los buzones, para que no se hundiera la montaña. Ahora cada cual hace lo que quiere. Algunas cuadrillas explotan los buzones. Y otras explotan las columnas de roca que dejaron los españoles en las salas grandes. Eso hay que respetarlo, por seguridad, para que no se hunda el techo. Pero esas columnas tienen mineral con mucha ley, los mineros le van sacando la roca, le van sacando, le van sacando, mientras aguante. Hasta que un día no aguanta.

Las mejillas de Villca son cobrizas, de piel lisa y tirante, pero tiene los ojos enmarcados por surcos profundos. Como si cuarenta años de trabajo subterráneo le hubieran grabado una máscara. Cuando cuenta alguna historia terrible, sonríe un poco por pudor y los ojos se le hunden entre las arrugas, ojos pequeños, rojizos como brasas, muy vivos.

Su hijo Federico empezó a trabajar en la mina con 13 años. Un día, mientras ayudaba a un perforista que estaba taladrando la pared, el suelo se hundió bajo sus pies. Apenas cayeron unos metros, arrastrados en un turbión de rocas, y pudieron trepar de nuevo hasta la galería. El perforista y el niño Federico salieron corriendo. Aún corrían cuando un estruendo sacudió la montaña y un vendaval de polvo los alcanzó y los tiró de bruces al suelo. Detrás de ellos, la galería entera se vino abajo. Federico salió rebozado de sangre y polvo. No quiso entrar nunca más a la mina. Pidió trabajo en las obras de un edificio, donde se dedicó a acarrear ladrillos y sacos de cemento, al aire libre.

Sigo a Villca por la galería amplia, creo que ya por fin hacia el exterior, creo que hacia otra bocamina distinta de la que hemos usado hace dos horas para entrar, pero no tengo manera de saberlo. Digo galería amplia: mide unos dos metros y medio de alto y unos tres metros de ancho. Pisamos charcos largos y profundos en la oscuridad, nuestras linternas van derramando manchas de luz amarilla por las paredes.

Villca dice:

–Esto ya es paseo de señoritas.

Y se para.

Escuchamos los goteos,

los rumores subterráneos,

los susurros de las rocas.

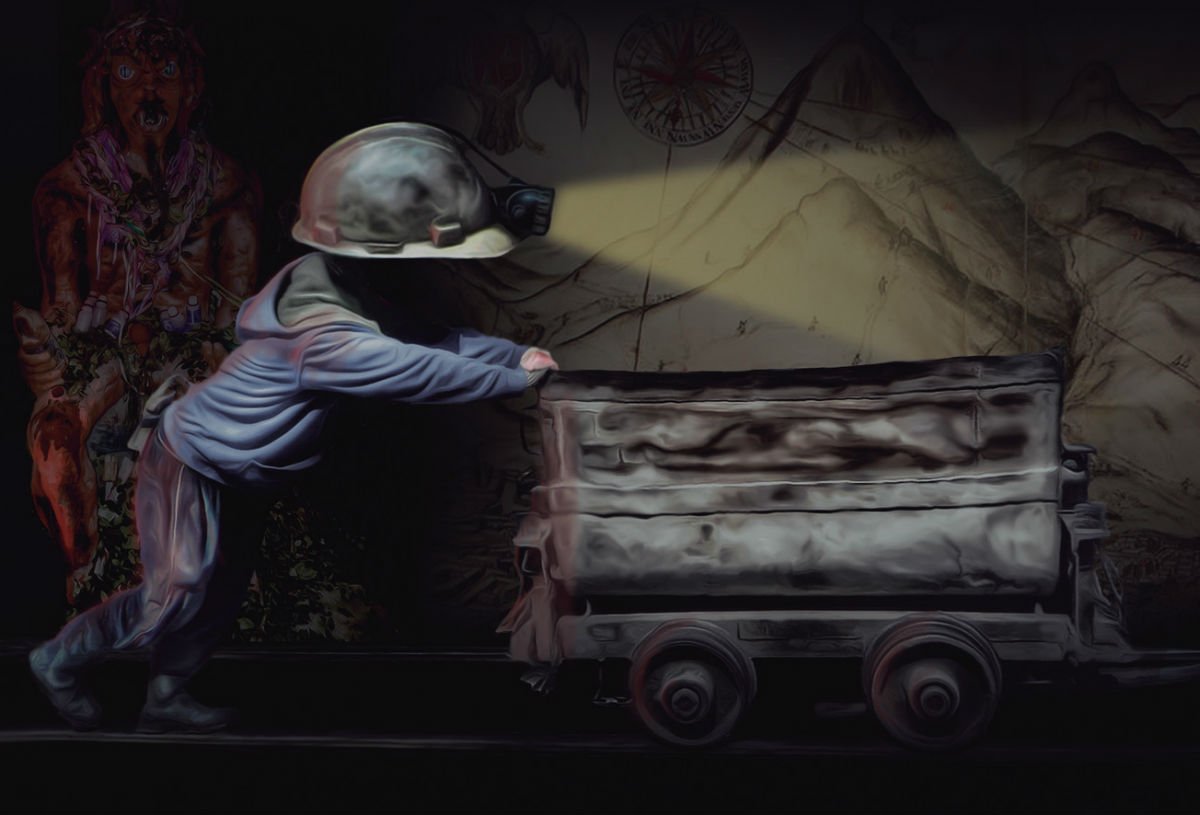

Villca se gira despacio, barre la oscuridad de la galería con la luz del casco y de pronto ilumina una silueta humana, la de un hombre sentado contra la pared, con los ojos desorbitados y una sonrisa desquiciada. Es el diablo. La escultura de un diablo de arcilla, con cuernos revirados y una boca muy ancha, estirada de oreja a oreja, en la que se sostienen una docena de cigarros consumidos. Villca se acerca sonriendo, enciende otro cigarro y se lo coloca con delicadeza en las fauces.

–Acá estamos, Tío.

El Tío es el espíritu que gobierna las profundidades, el compadre de los mineros, el patrón que fecunda a la Pachamama, a la madre tierra, para que produzca vetas de mineral. Cuando está satisfecho, hace que las vetas afloren; cuando se enfada, provoca derrumbes. Este Tío tiene el regazo cubierto por cajetillas de tabaco, garrafas de alcohol puro y una maraña de serpentinas, confetis y hojas de coca que los mineros le lanzan durante las challas –los agradecimientos–. Sonríe con las piernas abiertas, luciendo su atributo principal: un gran pene erecto.

Villca desenrosca una botellita de medio litro de alcohol Guabirá Buen Gusto, de 96 grados, el que beben los mineros en las pausas del trabajo, a palo seco o mezclado con un poco de agua y azúcar. Se acerca a la boca del Tío y le vierte un chorro por el gaznate. El alcohol brota por la punta del pene. Villca suelta una carcajada.

–Un día vino de visita la viceministra Álvarez, viceministra de Minería. A ella la dejamos entrar pero le dije: tiene que besarle la punta del miembro, señora; para que una mujer entre a la mina, primero tiene que besarle la punta del miembro al Tío. Se agachó y le dio un beso ahí.

Villca ríe y sigue caminando. En el cruce con otra galería, que corta la nuestra en diagonal, escuchamos unas voces. Él asoma la cabeza y grita:

–¡Gramputas!

AL SALIR ME DAN GANAS de besar la luz, de beberme la luz, de untarme la luz en la cara.

Mi sombra se mueve por la ladera. Trepa a las rocas, avanza creciendo y menguando, recorre la montaña: el Cerro Rico de Potosí era una majestuosa pirámide roja cuando la vi anteayer desde lejos, es un vertedero de escombros cuando la piso hoy. El cerro cruje bajo mis pies, parece que las rocas sueltas van a resbalar en cualquier momento y van a arrastrar a otras y la pedrera se va a desgajar y la montaña entera va a derrumbarse ochocientos metros en avalancha y va a sepultar las casetas de las guardas, los barrios altos de los mineros, las plazas, las calles, los caserones coloniales, los palacios barrocos, y solo van a quedar las dos torres de la catedral sobresaliendo en un mar de piedras.

Después de quinientos años de minería, el Cerro Rico es una montaña desmenuzada. Le siguen sacando tres mil o cuatro mil toneladas diarias de rocas para obtener plata, plomo, zinc y estaño. Según cálculos del geólogo Osvaldo Arce, todavía contiene 47.824 toneladas de plata fina: más de lo que le han sacado a lo largo de la historia. El problema es que ya no queda plata concentrada en filones, sino que está disgregada en venas minúsculas, en proporciones muy bajas, y habría que derruir, triturar y procesar la montaña entera para obtener toda esa cantidad.

Parecen dispuestos: ocho mil, diez mil, doce mil mineros entran bajo tierra todos los días y siguen perforando. Trabajan para 39 cooperativas. En el exterior, la gran empresa Manquiri, propiedad de una multinacional estadounidense, procesa los desmontes y los pallacos: son los depósitos gigantescos de rocas y gravillas que los mineros extrajeron durante siglos y que descartaron porque tenían una proporción muy baja de mineral. Con la tecnología de hoy, a la empresa le sale rentable procesar esas montañas de escombros y extraerles la plata y el zinc.

Cada dinamitazo le abre otro hueco al Cerro. Un estudio del Ministerio de Minería identificó 138 zonas derrumbadas, algunas recientes, otras de hace siglos, y también señaló muchos puntos en el laberinto de galerías que presentan un riesgo muy alto de hundimientos. Hay cavernas inmensas, ya abandonadas por los mineros, que se están agrietando por la corrosión de las aguas ácidas. En el año 2011, después de unas lluvias fuertes, la cumbre picuda de la montaña empezó a resquebrajarse y en pocos días se abrió un cráter de cuarenta metros de diámetro y cuarenta de profundidad. La montaña alcanza los 4.800 metros de altitud: el Gobierno prohibió la explotación minera por encima de los 4.400 metros, la zona más debilitada.

El Cerro Rico es, entre otras cosas, una forma. Es la gran pirámide que se eleva sobre la ciudad de Potosí, es la silueta que aparece en el escudo nacional de Bolivia, en los sellos, en los carteles, en las postales y en los paisajes de los cuadros barrocos, un gigantesco monumento triangular, el icono de las riquezas terrestres y los poderes divinos. Pero se está desplomando. En los diarios bolivianos, los articulistas escriben su temor de que el símbolo nacional quede desmochado. O de que se derrumbe: y ya asoman las metáforas.

Mientras tanto, los diez mil mineros, poco preocupados por el escudo nacional, entran todos los días a la montaña.

Los potosinos temen el día del colapso final, la avalancha apocalíptica que culmine la historia del Cerro Rico: en su interior yacen los huesos, o el polvo de los huesos, de docenas de miles de mineros. Desde el primer indio esclavo en tiempos de la colonia española, hasta Luis Characayo, el perforista que sale en el diario porque ayer lo encontraron aplastado por un derrumbe en una galería, muerto por traumatismo craneoencefálico y asfixia. Al Cerro Rico de Potosí le dicen “la montaña que devora hombres”.

Que devora hombres.

ALICIA QUISPE TIENE 14 AÑOS. Viste un buzo mahón con desgarrones, las mangas le cuelgan un palmo más allá de las manos, calza unas botas de goma demasiado grandes y un casco de minero: un casco de minera. Lleva el pelo negro recogido en una coleta, tiene los ojos almendrados y una mirada que siempre huye, como buscando detrás de la gente.

Título: Potosí. Autor: Ander Izagirre: Editorial: Libros del K.O. Venta: Amazon

Sinopsis: El Cerro Rico de Potosí, emperador de todos los montes, pirámide de todos los minerales, palacio de todos los tesoros, es hoy un vertedero de escombros que amenaza con derrumbarse sobre los diez mil mineros que entran todos los días. Potosí fue el escenario de los conquistadores españoles que acumularon la plata, de los barones mineros que instauraron el primer capitalismo boliviano, de la revolución de 1952, las masacres militares y la última guerrilla del Che. Del subsuelo salieron los obreros que tumbaron dictaduras; ahora salen niños que se manifiestan y consiguen leyes para trabajar a partir de los diez años. En Potosí están los mecanismos de la riqueza extraordinaria y de la pobreza tan ordinaria. En Potosí está la violencia. Al final de la cadena hay una niña de doce años que entra a trabajar en la mina. Esa niña se llama Alicia y Potosí cuenta su historia.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: