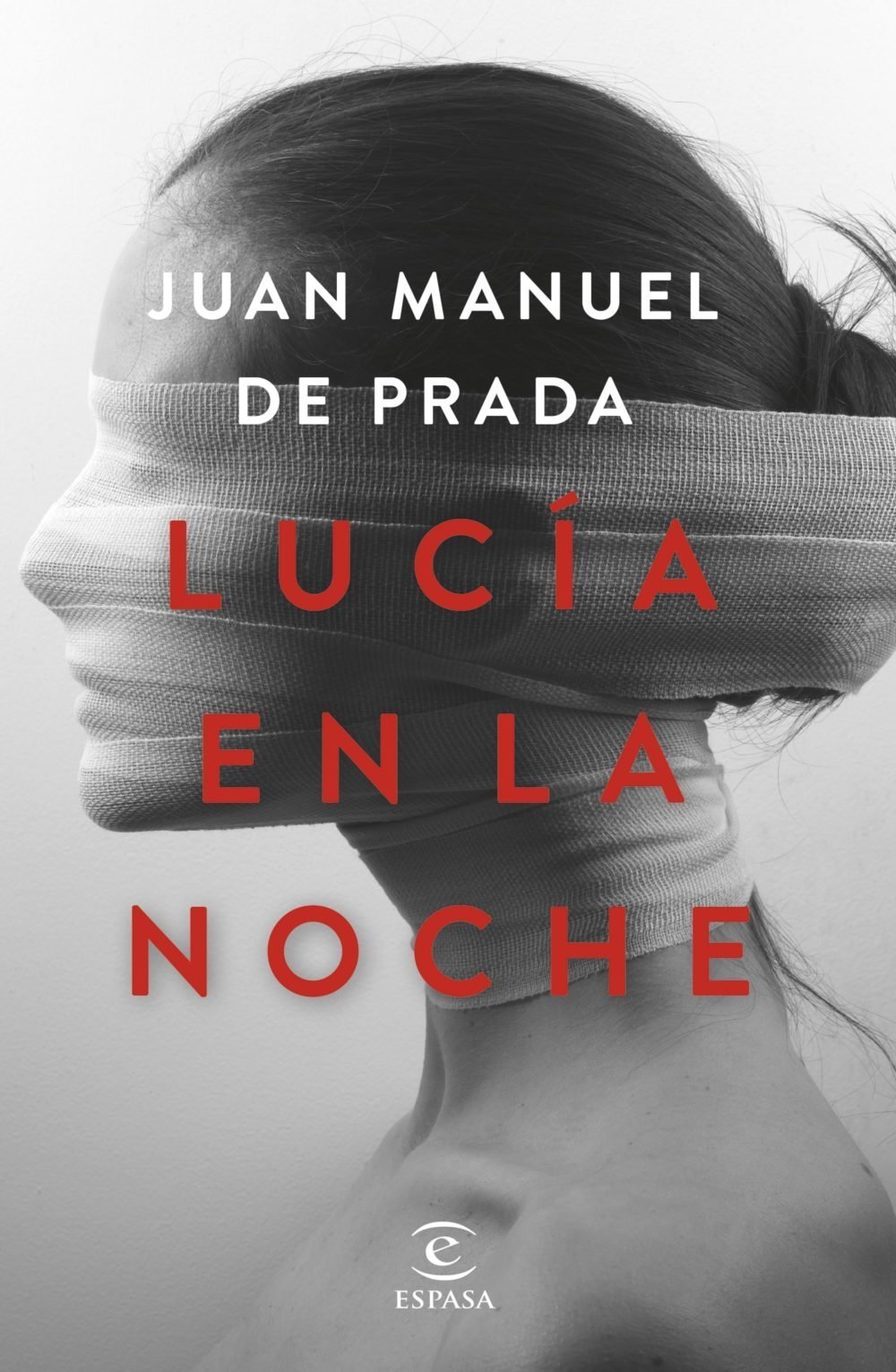

Lucía en la noche (Espasa), de Juan Manuel de Prada, contiene una historia llena de misterio y poesía: amor y duelo, sospechas y ausencias, muerte y resurrección, mensajes que parecen venir del mundo de los sueños o incluso del más allá… Nada en ella es lo que parece. Y todo tiene dos caras. Narrada en primera persona, Lucía en la noche alterna dos planos temporales: el presente de la investigación y el pasado del año de relación de Alejandro y Lucía. El autor nos ofrece una novela de misterio de corte clásico, aunque con temas muy contemporáneos que causan gran zozobra a las sociedades occidentales (terrorismo islámico, espionaje, éxodos provocados por las guerras en oriente próximo…). Ya lo advierte Lucía en uno de los pasaje de la novela: “El miedo no consiste en ignorar; el miedo consiste en saber”.

Zenda publica el arranque de su última novela, Lucía en la noche.

I

En sueños vuelvo a verla a menudo, tal como la vi por primera vez en aquel desfasado garito para noctámbulos. Suenan los acordes de un piano y Lucía avanza lentamente hacia mí, mientras canta con voz cálida y rota, abriéndose paso entre la clientela beoda o somnolienta, difuminada por una neblina de ultratumba, como si fuese una resucitada, igual que Kim Novak avanzaba hacia James Stewart en aquella célebre secuencia de Vértigo. Pero la neblina que envuelve a Lucía en mis sueños no es verde como la que envuelve a Kim Novak en la película de Hitchcock, sino más bien rojiza, a juego con la decoración del garito, a juego con los divanes de terciopelo raído y mugriento, a juego con el tapizado de las paredes, que se pretendía suntuoso (y tal vez lo había sido, allá en la prehistoria) y para entonces era más bien cochambroso, a pesar de la luz indirecta de las lámparas, idónea para acunar la dulce melopea de la clientela, idónea también para anestesiar voluptuosamente aquel dolor sordo o conciencia de fracaso que iba horadándome por dentro, como una lenta carcoma.

Porque cuando conocí a Lucía yo era, en efecto, un fracasado, que es el nombre que merecen quienes traicionan su vocación. Había triunfado apoteósicamente allá en la juventud, con unos libros fulgurantes de metáforas, arrebatados de irreverencias y osadías verbales, que me procuraron fama instantánea y me encumbraron hasta la cima del éxito. Pero, una vez alcanzada esa cima que tantos colegas ambicionan en vano, descubrí que allí no había nada que me interesase; descubrí que el éxito, que había imaginado como un vergel paradisíaco, era en realidad un páramo merodeado por faunas carroñeras en el que no deseaba quedarme ni un minuto. Mientras había luchado por alcanzar el éxito, había escrito con el entusiasmo y el temblor de quien arroja una moneda al aire, ignorando si saldrá cara o cruz. Pero, tras alcanzarlo y probar su sabor, empecé a renegar de mi oficio, al principio de modo tibio o displicente, luego con una suerte de hastío, hasta llegar al aborrecimiento y a la franca repugnancia. La escritura, que había sido mi pasión más abnegada, se convirtió así en una insoportable condena. Y empecé a rehuirla, como quien rehúye a una amante intempestiva. Así, hasta que la escritura, harta de desplantes y desaires, me abandonó. Entonces empecé a buscar lenitivos que supliesen su ausencia: asistía a todas las fiestas y saraos a los que me invitaban (y a los que no me invitaban también); atendía todos los compromisos y requerimientos, aun los más peregrinos y absurdos (o sobre todo éstos); viajaba sin descanso, para pronunciar conferencias perfectamente necias, ante auditorios que sin embargo me aplaudían a rabiar, consolados tal vez en su propia necedad; e, inevitablemente, empecé a frecuentar los platós televisivos, donde, a cambio de un estipendio siempre generoso, me juntaban con un hatajo de botarates vociferantes que no paraban de proferir barbaridades (pero ninguno profería tantas como yo, más vociferante que ninguno), disputándose la predilección de una audiencia mentecata. Me convertí, en fin, en una piltrafa, en un despojo dispuesto a apurar hasta las heces el cáliz de la degradación. Y para que este descensus ad inferos fuese completo, al concluir mi participación en estos programas sórdidos, después de desgañitarme y refocilarme en la inmundicia, pedía al conductor encargado de devolverme a casa que me dejara en un garito para noctámbulos que había en las traseras de la Gran Vía, donde anegaba en alcohol mis penas, que eran las propias de quien se ha quedado viudo de su vocación. Y algunas noches, después de emborracharme en soledad, dejaba incluso que se acercase hasta el diván de terciopelo raído en el que habitualmente me sentaba alguna mujer con ganas de palique o bambú, por lo general divorciadas talluditas que ponderaban con gran entusiasmo mis intervenciones televisivas y ni siquiera conocían mis ya lejanos libros. Para no defraudar sus expectativas, solía llevármelas a casa, tan borrachas como yo mismo, y yacía con ellas de mala manera, para después despacharlas en taxi en cuanto empezaba a amanecer, por no reparar en sus rostros ajados y descompuestos, para no soportar ni un minuto más su cháchara, que no hacía sino agravar los síntomas de mi resaca.

A tales grados de postración y envilecimiento había llegado por entonces. La noche en que conocí a Lucía había nevado de ese modo sucio y vergonzante propio de Madrid, donde la nieve raramente cuaja y acaba formando un barrillo viscoso, mezclada con la roña y la podredumbre de las aceras. Había sido, además, una nevada tardía, con febrero muy avanzado, así que las calles estaban más desiertas que de costumbre cuando concluí mi participación televisiva; y como aquella noche había proferido muchas barbaridades, y en tono especialmente chillón, la adrenalina me desbordaba por todos los poros de la piel, reclamando que la apaciguase con un par de copazos y tal vez con un escarceo de aquí te pillo y aquí te mato con alguna divorciada talludita. Pedí al conductor, pues, que me dejase en el garito para noctámbulos que se había convertido en el varadero de mi fracaso. Allí, derrengados sobre la barra o repartidos por los divanes de terciopelo raído, me encontré con los habituales parroquianos, entre los que nunca faltaban los borrachos metafísicos, los julandrones caballerosos que me saludaban deferentes (eran los únicos que habían leído alguno de mis libros ya lejanos), las putas antiquísimas como palimpsestos y señoriales como marquesas del barrio de Salamanca. Aquella noche faltaban, sin embargo, las divorciadas talluditas que abastecían mis ocasionales escarceos, a las que tal vez hubiese intimidado la nevada. En cambio, al fondo del garito, detrás del pianista que arrullaba las dulces melopeas de la parroquia, se arracimaba un grupo bastante bullicioso, incongruente con el ambiente mortecino del lugar, tan propicio a las ensoñaciones etílicas. Algunos de los miembros más caprichosos y zascandiles del grupo reclamaban al pianista tal o cual melodía, a lo que el pianista —un septuagenario cachazudo que tocaba con los ojos entrecerrados, poniendo cara de galápago— accedía sin demasiado entusiasmo, con un gesto resignado o martirial. Me pareció reconocer, entre los zascandiles que pedían canciones, a algún colega fantoche (si es que todavía podía llamar colegas a quienes se dedicaban a escribir) con el que había compartido agasajos y parabienes allá en la juventud; y comprobé que el grupo lo componían modernillos y gafapastas, artistillas de medio pelo y barba hipster y algún que otro gacetillero especializado en chismorreos culturetas. Procuré pasar inadvertido y corrí a refugiarme a mi diván, que los parroquianos habituales habían dejado respetuosamente libre, como exigen los códigos vigentes entre bebedores profesionales. En apenas media hora me trasegué un par de gin-tonics (que se sumaban a los que antes había trasegado en el plató televisivo, durante los intermedios del programa), protegido por una especie de biombo chinesco que me permitía atisbar entre sus bastidores el fondo del local, sin temor a ser reconocido por los gafapastas, sin temor a que empezaran a murmurar sobre mí o, todavía peor, me invitaran a sumarme a su francachela. Cuando ya la ginebra empezaba a nublarme un poco la vista sonaron los primeros acordes de una canción de Mayte Martín, Hecha a la medida, que siempre me había gustado o lastimado mucho, pues no en vano, después de tantos éxitos pretéritos y escarceos desnortados, seguía soltero y solitario. Se apagó entonces la bulla de los gafapastas, mientras alzaba la voz una mujer en la que hasta entonces no había reparado, tal vez porque la tapaban las artísticas barbas de sus acompañantes. Era una voz cálida, pero a la vez muy desgarrada, herida por el óxido de las noches en vela, una voz a la vez dolorida y exultante, como convenía a la canción:

—Estás hecha a la medida de mis besos,

hecha a la medida de mis manos

y de mis sueños.

Parece que te hicieron

exacta a la medida de mi ser.

Los gafapastas hicieron pasillo a la mujer que cantaba. Pero al principio apenas pude distinguirla, pues aparte del estorbo del biombo la veía neblinosamente, como si dijéramos a través de una gasa o tamiz que difuminaba sus facciones, que es lo que me ocurre siempre que bebo más de la cuenta. Cuando al fin logré enfocarla, no me pareció una mujer demasiado guapa; no, al menos, en el sentido convencional que atribuimos al término. Lo primero que llamaba la atención en ella era el cabello, muy moreno y abundante, recogido parcialmente sobre la coronilla, como si llevara un nido en la cabeza, y parcialmente suelto sobre los hombros, como un río fosco que se precipita en cascada. También reparé en sus ojos, excesivos y atolondrados, vulnerados de una secreta tristeza, como si se hubiesen asomado a algún abismo que yo entonces no podía ni siquiera imaginar; y resaltados por una línea de rímel que se resolvía en un espolón alargado hasta las sienes, como un zarpazo de sombra que añadía tragedia a su mirada. También en sus facciones había algo trágico o aflictivo, una levísima asimetría que recordaba a esas mujeres de los cuadros cubistas que lloran lágrimas como peladillas. Creo que era esta asimetría de sus facciones lo que la hacía tan atractiva, porque uno, al mirarla, tenía la sensación de que no podía captar enteramente las circunstancias de su rostro, como si la barbilla breve no encajase con la nariz prominente y tal vez algo escorada, como si los pómulos muy picudos que parecían a punto de rasgar la piel no se compadeciesen con los labios restallantes de sangre. Calculé que no tendría más allá de veinticinco años; pero en su rostro juvenil había arrugas de vieja presentida que surcaban su frente y enmarcaban su boca extrañamente sensual. El séquito gafapasta le había abierto pasillo, mientras cantaba, y ella avanzaba a través del local, esquivando a duras penas a los parroquianos habituales que la escuchaban melancólicos, acercándose al lugar donde yo estaba, atrincherado detrás del biombo chinesco. Me hice la ilusión de que cantaba para mí:

—Ayer

yo no creía en nada ni en nadie,

mas hoy mi corazón

ha vuelto a levantarse

y sé que, más allá

de todas las estrellas,

Alguien te hizo para mí.

Reparé pudorosamente en sus caderas breves, casi de muchacho, en sus muslos flacos que le tapaba una falda muy ceñida, en sus rodillas huesudas, como de penitente, bajo los leotardos de lana gruesa, y en las pantorrillas muy largas que me hicieron pensar en las cigüeñas. Sus andares eran a la vez aturullados y garbosos, como si también ella estuviese algo perjudicada por el alcohol, o tan sólo un poco perdida. Se había hecho un silencio reverencial en el garito para escucharla; y cuando por fin acabó la canción repitiendo con mucha vehemencia el estribillo, las putas antiquísimas y los julandrones caballerosos y los borrachos metafísicos la aplaudieron durante largo rato, conmovidos. Ella agradeció los aplausos tímidamente; y cuando todavía no se habían extinguido, ya se había deslizado detrás del biombo con un movimiento felino y se había dejado caer en el diván donde yo me hallaba. Antes de que pudiera reaccionar, tomó mi gin-tonic y bebió un sorbo sin pedirme permiso; pero no debió de gustarle el sabor (tal vez lo hubiese confundido con agua, pues los hielos estaban casi derretidos), porque arrugó el morro. Pensé que aquel desparpajo delataba a la mujer caótica, hecha de añicos que nadie se atreve a recomponer. Ayudado por las brumas etílicas, pensé insensatamente que yo sería capaz de recomponer esos añicos. O tal vez sólo desease fundirme en su caos.

—Enhorabuena, has cantado esa canción con muchísimo sentimiento —dije. Y enseguida me avergoncé de mi voz estoposa que se trababa en cada palabra—: Y tienes una voz muy bonita.

Sus labios esbozaron una sonrisa irónica, o quizá fuese un mohín enfurruñado. Por un instante asomaron sus dientes indescifrables, dientes de niña que ha probado todos los vicios o que no ha probado ninguno porque todos la aburren.

—Seguro que eso se lo dices a todas —murmuró, arisca. Entreabrió la boca y asomó levemente la lengua, para significar que estaba sedienta—. Anda, pídele a un camarero que me lleve un botellín de agua.

—¿Que te lo lleve adónde? —pregunté, confundido. No supe si la embriaguez me había impedido entenderla, o si ella también estaba embriagada y había trabucado los verbos.

—Que me lo traiga, quería decir —se excusó, azorada—. Tengo la garganta seca.

Me apresuré a atender su petición, dirigiéndome yo mismo hasta la barra, donde se había acodado un hombre en el que no había reparado hasta entonces, pese a que resultaba casi imposible no hacerlo, pues era muy alto y fornido y tenía el pelo rubio y cortado a cepillo. Me miró con unos ojos casi grises de tan azules, ojos hiperbóreos que tal vez hubiesen contemplado la taiga y la tundra. Mientras pedía al camarero un botellín de agua mineral, el hombre se sonrió y asintió levemente, como si ponderase mi habilidad para ligar con chicas jóvenes. Hice como que no había reparado en su gesto y me refugié con el botellín de agua detrás del biombo, sin atreverme a mirar a la cofradía gafapasta, que había empezado a murmurar porque tal vez la impacientase la ausencia de su compañera, o tal vez ya me hubiese reconocido y estuviese comentando regocijada mi lastimoso hundimiento como escritor.

—¿No vuelves con tus amigos? —pregunté a la muchacha, que se había desmadejado un poco sobre el diván y, al verme de vuelta, se apresuró a estirarse la falda con un gesto púdico o desvalido—. Me temo que van a enfadarse…

—Por mí pueden irse a amasar barro —dijo, desdeñosa, con una expresión que nunca había oído y se me antojó originalísima—. Son unos pesados tremendos. Todos querían besarme con esas barbas picajosas que encima huelen a colonia Nenuco. Que los aguante su madre.

No supe si interpretar sus palabras como una invitación a besarla, ya que yo estaba afeitado y no me perfumaba con colonia Nenuco, o más bien como un aviso de que, si me atrevía a imitarlos, me mandaría también a freír espárragos, o a amasar barro.

—Es natural que quieran besarte —dije, quedándome entre dos aguas—. Eres una chica muy atractiva.

Sacudió la mano, como si espantase una mosca, para denotar que mi piropo le había parecido tan inofensivo como ridículo. Vestía un jersey de cuello cisne, azulón, de una lana todavía más gruesa que los leotardos, que le marcaba las costillas y las clavículas como arbotantes de un templo derruido, también los senos sorprendentemente copiosos, en contraste con el cuerpo escuálido. Mientras bebía ávidamente el agua del botellín, reparé en un colgante que lucía sobre el jersey, con una piedra carmesí en forma de corazón diminuto, engastado en plata. Supuse que sería una baratija; pero las brumas etílicas podían convertirlo fácilmente en un rubí.

—¿Y tú cómo te llamas? —me preguntó, después de trasegarse el botellín.

—Alejandro Ballesteros —me apresuré a responder, deseoso de que mi nombre y apellido le sonasen, deseoso por primera vez en mucho tiempo de que le sonasen por mis libros ya lejanos y no por mis desvaríos televisivos—. Pero puedes llamarme Álex, si te apetece. ¿Y tú?

—Prefiero llamarte Alejandro. Álex suena a niñato soplapollas —me atajó, expeditiva.

No se había inmutado al escuchar mi nombre, por lo que inferí que no me había reconocido. Y me imitó con intención retadora o burlona—: Yo me llamo Lucía Álvarez. Pero puedes llamarme señorita Álvarez, si te apetece.

Escudriñé entre los bastidores del biombo, en busca del hombre hiperbóreo que un minuto antes me había sonreído; pero ya no estaba. Su lugar lo ocupaban los gafapastas que acompañaban a Lucía, escamados de que tardase tanto en reunirse otra vez con ellos y dispuestos a asaltar en cualquier momento el frágil baluarte chinesco que nos protegía de su curiosidad.

—Los nenucos barbudos parece que te reclaman… —murmuré, y formulé un puchero que se pretendía también burlón.

—Quiero darles esquinazo. ¿Me ayudarías?

Se había sentado con mucha mayor compostura, como si estuviese presta a salir huyendo en cualquier momento. Me pareció que los senos le palpitaban expectantes; pero sin duda no los agitaba la expectación de un escarceo erótico. Me sorprendió descubrir que tampoco yo lo deseaba del todo; o no al modo burdo y apremiante que lo deseaba cada vez que circulaban por el diván las divorciadas talluditas.

—Pues claro —aseguré, intrépido—. ¿Qué tengo que hacer?

—Voy a ir un rato al servicio —dijo, con una voz repentinamente resolutiva—. Entretanto, tú sales a la calle, pillas un taxi y me esperas junto a la puerta. Cuando salga, nos vamos pitando. ¿Te parece?

Se había levantado y se estiraba el jersey, a la vez que me miraba con sus ojos excesivos, que eran a la vez claros y ofuscados, con su candor de trigo y su cerco de noche, que el espolón de rímel alargaba hasta las sienes.

—¿Pitando? —balbucí, desconcertado—. ¿Y adónde nos vamos pitando?

—¿Pues adónde va a ser? —se exasperó—. A tu casa, hombre, a tu casa.

Y murmuró jocosamente alguna otra palabra que no acerté a oír, como si se escandalizase de mi torpeza. Esquivó el biombo con la misma agilidad felina que antes y se dirigió a los lavabos, al fondo del garito, después de atender muy someramente (tan sólo para aplacar un poco su impaciencia) a los gafapastas que la requerían y obstaculizaban en su camino. Algo aturdido o incrédulo de mi suerte, dejé sobre el velador un billete que cubría con creces el precio de todas las consumiciones y salí apresuradamente del garito, sin atender las interpelaciones de los gafapastas, que me llamaban Ballester y otros apellidos limítrofes que trabucaban el mío, extraviado en los meandros del éxito perecedero. La calle estaba resbalosa y desierta, con vestigios de nieve que parecían el vómito de algún ángel jaranero y farolas de una luz a punto de expirar. Tuve que caminar hasta una calle próxima en la que todavía pasaba de vez en cuando algún taxi despavorido y esperé paciente en la puerta trasera del garito, donde gargajeaba uno de los borrachos metafísicos. Por un momento, pensé que aquella estrambótica estratagema para librarse de los gafapastas era en realidad un bromazo de aquella Lucía, o señorita Álvarez, que para entonces se estaría descojonando de Ballester en compañía de los gafapastas, dejando que la besasen en comandita y que le restregasen sus barbas perfumadas de colonia Nenuco, mientras celebraban su artimaña. Pero cuando ya estaba a punto de pedir al taxista que arrancase, abochornado de mi credulidad, Lucía salió del garito, esquivó los gargajos del borracho metafísico y se deslizó en el interior del coche. Con el taxi ya en marcha, se entretuvo durante un rato contemplando por la ventanilla los edificios repetidos, los cines apagados, el cielo sin estrellas, con una luna casi parturienta rodando sobre los tejados.

—¿Y de qué me suena tu cara? —me preguntó al fin, afectando indiferencia—. ¿Nos habíamos visto antes en algún sitio?

—Soy escritor —dije, con un recién recobrado orgullo retrospectivo—. Tal vez me hayas visto en la tele.

—¿Y qué hace un escritor en la tele? —me reprochó, descarada—. Mejor sería que te pusieses a escribir. Pero de la tele no creo que te conozca, porque nunca la veo. En cambio, me encanta leer… Aunque tengo que confesarte que a ti nunca te he leído, ni siquiera me sonaba tu nombre.

Encajé la pulla con una sonrisa mohína; por primera vez en mucho tiempo, sentí la añoranza de la escritura remejiéndome las entrañas, como un animal que se despereza, después de hibernar durante años. Le pregunté, para espantar el bochorno:

—¿Y quiénes son tus escritores favoritos?

Me respondió con una retahíla de nombres execrables, una patulea de plumíferos de ínfima calidad que no reproduciré, para no marearme. Pensé que los había elegido alevosamente sólo para chincharme; pues si hubiese pensado que en verdad le gustaban habría tenido que sacarla a patadas del taxi. El corazón diminuto del colgante brillaba en la oscuridad, como un carbunclo encendido. Definitivamente, se trataba de una baratija, como la retahíla de sus escritores favoritos.

—Espero que tengas un sofá en casa —dijo, rompiendo aquel silencio embarazoso, de nuevo vuelta hacia la ventanilla tras la que discurría Madrid, como un cuadro desolado de Chirico—. Un sofá bien cómodo.

—¿Para qué quieres saber si tengo un sofá? —me interesé, procurando sonar desinteresado. Y, como no respondía, insistí mohíno—: ¿Se puede saber para qué?

Lucía respiró divertida y se ahuecó el cabello en el que podría haber anidado algún pájaro, su cabello como un río fosco y desbocado.

—Pues está muy claro, Alejandro —me respondió al fin—. Esta noche te tocará dormir en el sofá. Porque supongo que me cederás galantemente tu cama. ¿O es que pensabas que iba a acostarme contigo? Eso ni lo sueñes.

Soltó una risa juguetona y se desmadejó sobre el asiento, como le gustaba hacer para ponerse cómoda. Luego calló y adoptó un gesto indescifrable, como de esfinge que a nadie cuenta su secreto.

—————————————

Autor: Juan Manuel de Prada. Título: Lucía en la noche. Editorial: Espasa. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: