Se dice que los barojianos constituimos una secta. Puede, pero no me voy a molestar en rebatirlo. Ni siquiera sé qué es exactamente ‘una secta’. Somos, en todo caso, drogadictos convencidos de que Pío Baroja es una necesidad, un instrumento, tal vez una herramienta, lo mismo que un ordenador, una llave inglesa o una regla. O una referencia: ‘LA’ referencia. Todos, al fin y al cabo, incluso los no-barojianos, escribimos. No necesariamente ensayos, novelas, artículos, noticias ni tesis doctorales.

Un mundo de escribanosEscribe el fontanero que se limita a emitir una factura, a presentar un presupuesto o a redactar una memoria sobre cualquier asunto profesional. Escribe el diputado que debe echar un discurso en el Congreso, o el escolar que se examina de ‘Cono’. Escribe el ejecutivo que presenta un proyecto. Miles, cientos de miles, tal vez millones de informes, escrituras, actas, contratos, exámenes, cartas de amor y hasta opiniones en el face. Una maraña documental que en proporciones considerables parece redactada por el gorila del zoo de la Casa de Campo: sin concordancias, con oraciones imposibles y montañas de adjetivos inanes. Valga como ejemplo este texto oficial. “El programa de diversificación curricular es una medida de atención a la diversidad destinada al alumnado que, tras la oportuna evaluación, y en posesión de unos requisitos, precise de una organización de los contenidos y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica, con la finalidad de alcanzar los objetivos y competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.

Reconozcámoslo: no se entiende lo que escribimos. No se trata de crear obras de arte inmarcesibles, inmunes al tiempo y llenas de pensamientos sublimes, trascendentales para la especie humana en cualquier época y lugar. Homero, Aristóteles, Virgilio, Marco Aurelio. No. Se trata de que se entienda lo que escribimos, que no se entiende, y no por la caligrafía. Aun así, aparece de vez en cuando un iluminado que pregunta que para qué sirven las asignaturas de Filosofía, Latín o Literatura en la enseñanza secundaria. De qué sirven, en suma, las Humanidades. Para qué sirven “esos meros adornos”. Tan malintencionada pregunta revela que quien la hace sólo espera una respuesta: para nada. Y es lógico. Lo mismo que Ana Botella cree saber inglés, todo el mundo cree que sabe escribir, como cree saber de Tauromaquia o Religión. Fe es creer lo que no vimos

Mi amigo Arístides González, ateazo conspicuo, me sorprendió cuando supe que sus hijos asistían a clase de Religión en vez de a cualquiera de las alternativas establecidas en los Planes de Estudio; muerto de curiosidad, quise saber por qué había tomado la decisión de que sus hijos se instruyeran en los misterios, dogmas y mitos católicos, pese a que podía imaginar, más o menos, la respuesta. En todo caso, quería oírla de sus labios.

Y la oí, pero no la que esperaba.

-Malamente puede uno no creer lo que sea sin conocerlo antes.

La respuesta de Arístides me dejó de piedra.

–No creer es diferente a no conocer -añadió-. Y viceversa: creer no es lo mismo que conocer. Ni que saber.

Acto seguido me encasquetó una más que discutible conclusión.

-Total, que para no creer cosas es imprescindible saberlas primero.

Parpadeé confuso, y al ver mi sorpresa, sonrió socarrón y me bendijo.

-La fe llena los vacíos de la ignorancia -me aclaró con voz meliflua-. Los colma, Pequeño Saltamontes.

No rebatí: sin pretenderlo, el bueno de Arístides me había respondido a la cuestión de la improbable utilidad de la Literatura, el Latín y la Filosofía: son materias útiles porque no dejan sitio a la fe. La Literatura, concretamente, sirve para aprender a expresarse, a comunicarse por escrito y a dejar de creer que uno sabe escribir. Leer los clásicos literarios de manera sistemática y académica enseña a dominar el lenguaje y expresar con precisión lo que uno quiere decir. Y, sobre todo, a dejar de creer que sabe hacerlo.

Vocabulario y mucho másLeer, para empezar, proporciona vocabulario, un vocabulario amplio, expresivo y variado, más allá de la limitada experiencia cotidiana de cada hijo de vecino. Palabras tan concretas como chacinería o abadejo, tan exóticas como junterilla o escopleadura, que suenan estupendamente, y tan abstractas como desazón, amor o soledad. Palabras útiles para levantar expresivas metáforas. “Aquello era un cafarnaúm”, podrían escribir, por ejemplo, nuestro fontanero o nuestro diputado para resumir con un gráfico galicismo el estado de tal o cual cuestión… si hubieran leído a Josep Pla. Pero no lo han hecho, y han hecho mal. Porque si cafarnaúm no está en el diccionario de la RAE, la expresión se ha visto consagrada por la autoridad de Pla, que escribía en catalán, pero cuyo traductor al castellano respetó la palabra. El fontanero y el diputado también hubieran podido referirse al asunto como un sindiós, contundente sustantivo que tampoco aparece en el diccionario pero que usaron Arcadi Espada o Juan José Millás para titular sendos artículos en 2006 y 2012. O haber usado también expresivas palabras como escurribanda, carpetovetónico o miguelete, que sí están en el diccionario pero que ya nadie usa, para desgracia del español, tanto hablado como escrito.

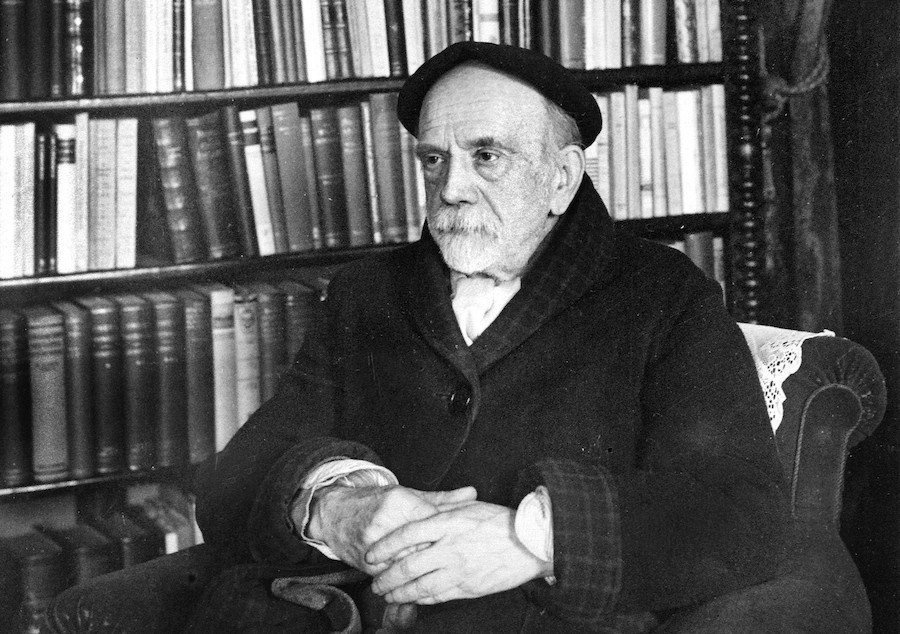

Baroja: la auctoritas con boinaSi los clásicos literarios han llegado a clásicos se debe a que exponen con acierto universal sentimientos, ideas, situaciones y circunstancias complejas: batallas, amores, ciudades lejanas y también tempestades, tanto en el mar como en el alma. Y es aquí donde entra Pío Baroja, el hombre que nos enseñó a escribir, la piedra filosofal de la escritura, el gurú al que volvemos los ojos los sectarios barojianos cada vez que nos entran dudas, perdemos el norte y no tenemos ni idea de hacia dónde mirar. Lo que hacemos en tan lamentable situación es mirar la estantería donde se acumulan barojas desde hace décadas, dirigirnos a ella y tomar un volumen cualquiera.

Baroja escribía con boina, cosa que los modernos no le perdonan, pero es que era calvo, y así se protegía de las inclemencias del tiempo, de la Literatura y de la Vida. Yo, que no soy calvo, me pongo a veces una boina, a ver si se me pega algo, pero no hay manera. La boina de Baroja es un objeto mítico que no sé si se conserva en alguna parte, tal vez en el no menos mítico caserón de Vera de Bidasoa, como su pluma, ya que Baroja no usó jamás máquina de escribir. Baroja pillaba cada mañana un manojo de cuartillas, se sentaba en una mesa camilla envuelto en un batín apestoso, que uno imagina poblado por millones de ácaros, como la boina, y a producir. Escribía seguido, sin parar y casi sin corregir, con una letra minúscula que después los cajistas de Caro Raggio o Espasa desentrañaban como Dios les daba a entender, cuestión que a Baroja le traía al pairo, y así estamos, tratando de fijar el texto definitivo de sus obras maestras, que por otra parte vaya a usted a saber cuáles son: hay coincidencia en que al menos la mitad de su desmesurada producción es prescindible, lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo en qué mitad es. Yo le pillé mucha manía a José Manuel de Prada, pese a admirarlo sin reservas, porque en Las máscaras del héroe se tomaba a Baroja, la persona, a chacota, y eso sí que no. Llegué a pensar en desafiarlo a muerte en un duelo de zampabollos que no tendría nada de heroico y sí de cómico, así que lo dejé.

El hecho cierto es que tú abres cualquiera de los más de cien libros que escribió Baroja, y no tienes dudas: sujeto, verbo y predicado. «Conchita y Pancalieri se habían retirado del balcón», puede leerse al final del décimo capítulo de ‘Los contrastes de la vida’, séptimo título del ciclo ‘Las memorias de un hombre de acción’. Esto quiere decir que Conchita y el tal Pancalieri estuvieron en algún momento en el balcón, pero que ya no están y que el balcón, por tanto, permanece ahora vacío. Una contundente evidencia, clara, indiscutible y que no admite réplica. Y también una enorme cantidad de información en una breve y sencilla oración. «¡Qué tontería!», exclamará el ignaro. Uno imagina entonces el centón de inútiles informes de reunión que puede emitir por correo electrónico este cenutrio. Textos delirantes, sembrados al buen tuntún y sin el más mínimo criterio de mailings, meeting points o briefings. Un cafarnaúm. Un sindiós.

«¿Y qué tal ha dormido usted, señor Paradox?», inquiere Wolf al comenzar el tercer capítulo de la primera parte de Paradox, Rey. Está claro que este pavo, Wolf, mantiene una relación de alguna clase con Silvestre Paradox y que le interesa la salud de su amigo, pariente o conocido, salvo que sea un hipócrita redomado. Un amigo, pariente o conocido que trata de usted al buen Silvestre, que es lo que gustamos hacer las gentes con cierto decoro, salvo que el contexto sea particularmente íntimo, familiar incluso, y permita por tanto la confianza. Hay también mucha información, pues, en pregunta tan aparentemente idiota.

Baroja, piedra angularBaroja es un punto de inflexión capital para la Literatura Española, que es tanto como decir para el simple acto de usar el español escrito, aunque no sea más que para dejar una nota en los imanes de la nevera. «Me he ido con Nines. No me esperéis a cenar». Baroja nos devolvió el español hablado coloquial, limpio y neto de la calle en un momento en el que la Literatura se había amanerado lo indecible, tanto que durante años se tuvo a nuestro gurú por escritor “sin estilo”. La influencia de Baroja en novelistas posteriores, como Sender, Chacel o Aub, es evidente y puede incluso rastrearse hasta Delibes o el mejor Cela, lo que desmiente la majadería. El estilo de Baroja es el de hacerse entender, y su trabajo le costó. Nació una década antes de fallecer Manuel Fernández y González, indiscutido rey del folletín decimonónico, y debió abrirse paso a través del denso prestigio de Galdós, ahí es nada. Cuando murió, hace sesenta años, había abierto las ventanas y las puertas de la calle para airear el ajado salón romántico de la narrativa española, que se trajo al siglo XX metida en el bolsillo del batín, con ácaros y todo. Reconociéndoselo, a su lado estuvieron físicamente aquel día fatídico nada menos que un tal Hemingway, reciente Nobel, más un señor de Padrón, Camilo José, que ya tenía en la calle ‘La colmena’ y el ‘Pascual Duarte’, y también un joven ingeniero llamado Juan Benet que estaba destinado a ser el rey de la narrativa abstracta, con permiso de Juan Goytisolo. Aquel señorito noctámbulo y afilado, a quién acerté a ver como quien ve a un santo en las noches locas del Madrid de los ochenta con una joven poetisa colgada del brazo, es el autor de ‘Barojiana’, uno de los textos de cabecera de los miembros de la secta. En fin, semejante constelación de galácticos en torno a un féretro dice mucho, pienso yo. Algo verían en aquel vejestorio desastrado y ya fuera del tiempo que se había muerto sin ruido y que hoy reposa en el madrileño cementerio civil bajo una sobria pero contundente lápida de granito sin cruces, adornos ni frasecitas. Sólo una inscripción que dice “Pío Baroja. 1872-1956”. Nada más. Muy barojiano todo.

Una bonita anécdota para terminar. Mi buen amigo Norberto Leandro de Navascués, el padre Navascués, de los Hermanos Maristas, se ganaba la vida desasnando jovencitos en colegios de la orden repartidos por toda España. Cuando en cierta ocasión, en una reunión social de esas a las que la vida obliga, un individuo le hizo, no sin zumba, la consabida preguntita que de qué servían las materias que impartía, Navascués se irguió hecho una fiera. «¡Imbécil!». Y no hubo más. Bueno, sí, porque su interlocutor era el alcalde. Como buen barojiano, pese a su condición clerical, Norberto Leandro ha sido siempre escasamente correcto, al menos desde el punto de vista político, así como exquisitamente preciso, circunstancia que al final de su vida le ha valido el destierro en un discreto cenobio de Torrelodones.

En resumen, desde que hemos olvidado a Baroja, España está perdida. Señoras, señores, queridos niños, lectores todos: hay que volver a Baroja. España lo requiere, nosotros lo necesitamos y el futuro nos lo exige. Ante todo, precisión; sobre todos, Dios; para todo, Baroja. ¡Arrayúa! Vuelva, don Pío, que nos estamos agilipollando.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: