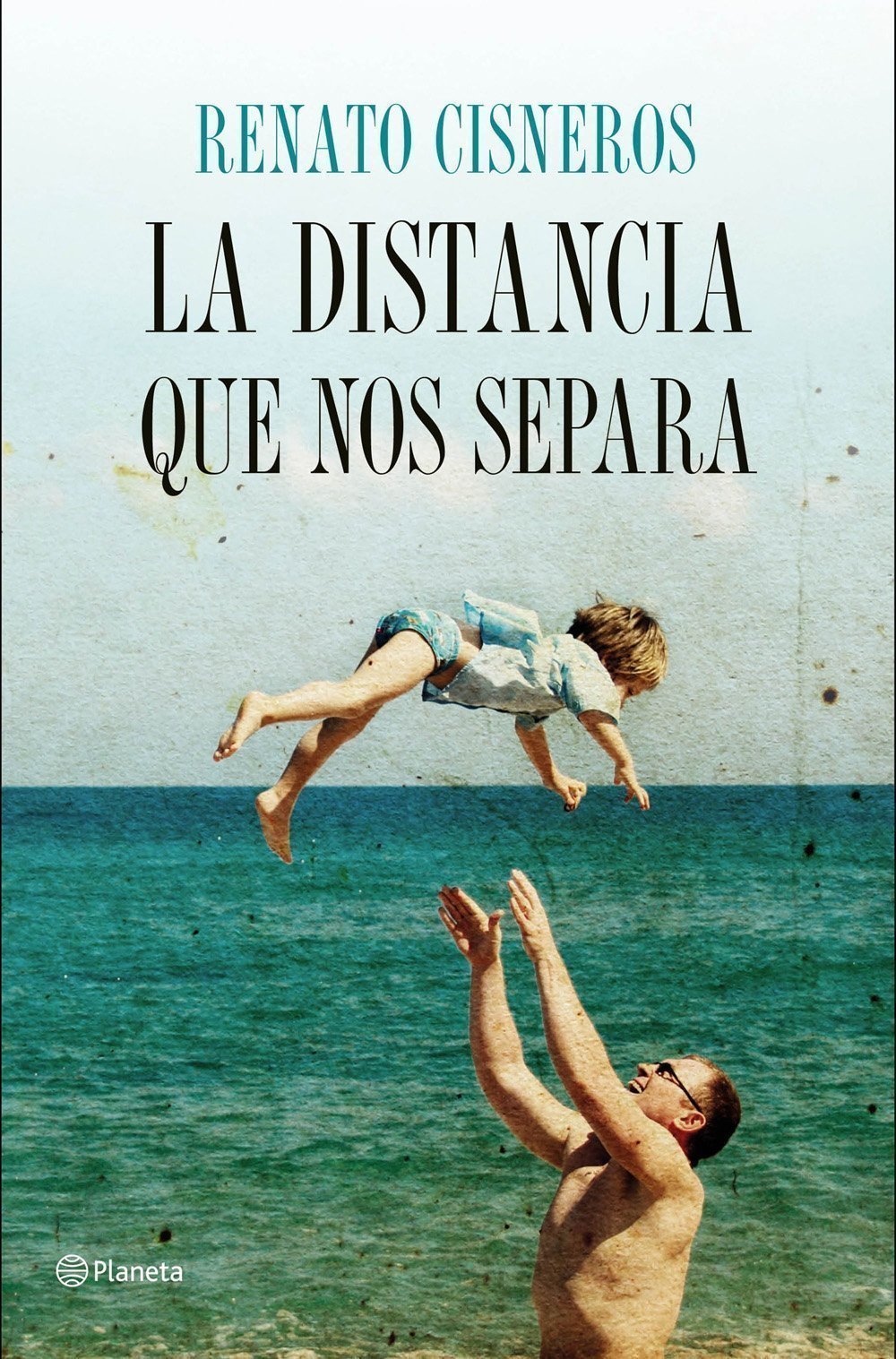

Renato Cisneros nació en Lima en 1976. Es periodista y escritor. Son suyos los poemarios Ritual de los prójimos (1998), Máquina fantasma (2001) y Nuevos poemas italianos (2007). Ha publicado además las novelas Nunca confíes en mí (2011) y Raro (2012), que contó con ilustraciones de Alfonso Vargas. Su tercera novela, La distancia que nos separa (Planeta Perú, 2015), fue finalista de la II Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

En esta novela, el autor hace un valiente ejercicio de investigación para remontarse a sus ancestros, para comprender y desmitificar la figura de ‘El Gaucho’, el polémico Ministro del Interior durante el régimen de Francisco Morales Bermúdez y, luego, Ministro de Guerra durante el segundo belaundismo de Perú.

Las armas con las que cuenta son la perspectiva que ofrece la intimidad, la distancia que brinda el paso del tiempo y la urgencia de sospechar que, detrás de la historia oficial y pública, se esconde una verdad desconocida.

La distancia que nos separa es un trabajo de memoria e investigación elaborado durante años, en el que Cisneros explora —gracias a los testimonios que recogió entre los miembros de su familia, como él mismo nos cuenta— la imagen de su padre ya que cuando este murió el solo tenía dieciocho años.

A continuación, puedes leer las primeras páginas de La distancia que nos separa, de Renato Cisneros.

1

No voy a contar aquí la historia de la mujer que tuvo siete hijos con un sacerdote. Basta con decir que se llamaba Nicolasa Cisneros y era mi tatarabuela. El cura del que se enamoró, Gregorio Cartagena, fue un importante obispo de Huánuco, en la Sierra del Perú, en los años previos y posteriores a la independencia. Durante las cuatro décadas que duró la relación, ambos hicieron lo posible por evitar las repercusiones del escándalo. Como Gregorio no podía o no quería reconocer legalmente a sus descendientes, se hizo pasar por un pariente lejano, un amigo de la familia, para mantenerse cerca y verlos crecer. Nicolasa reforzó la mentira rellenando las actas de bautizo con información falsa; así fue como inventó a Roberto Benjamín, su supuesto marido, un fantasma que fungió de esposo y padre legal aunque ficticio. El día que los hijos se dieron cuenta de que el tal Roberto nunca había existido y de que el cura Gregorio era su padre biológico quisieron romper con su pasado, con su origen bastardo, y adoptaron el apellido materno como único. En adelante, Benjamín sería solo su segundo nombre.

Tampoco diré nada del último de esos hijos ilegítimos, Luis Benjamín Cisneros, mi bisabuelo. Nada salvo que sus amigos del colegio lo apodaban el Poeta. Y que era tan vehemente que a los diecisiete años se empecinó en con tar a Carolina Colichón, la amante del presidente Ramón Castilla. Lo logró, por cierto. A los veintiuno ya tenía con ella tres hijas naturales. Los cinco vivían escondidos en un cuartucho del centro de Lima por temor a las represalias. Una madrugada, persuadido por su madre, que descubrió de golpe la vida atormentada que llevaba, Luis Benjamín abandonó el Perú y se embarcó para viajar a París, donde se dedicaría a escribir novelas románticas y cartas culposas. Dos décadas más tarde, de regreso a Lima, convertido en diplomático, se casó con una jovencita de catorce años y volvió a ser padre. Tuvo cinco hijos más. El penúltimo, Fernán, fue mi abuelo.

Fernán se hizo periodista y a los veintitrés fue contratado como redactor de La Prensa. Solo dos años después asumió la conducción del periódico luego de que la dictadura de Augusto Leguía encarcelara a todos los miembros del directorio. Él mismo sufrió el acoso del régimen y en 1921 fue desterrado a Panamá, aunque acabó exiliándose en Buenos Aires. Para entonces, ya tenía cinco hijos con su esposa, Hermelinda Diez Canseco, y uno, recién nacido, con su amante, Esperanza Vizquerra, mi abuela. Ambas mujeres lo siguieron hasta la Argentina, donde Fernán se las ingenió para mantener a las dos familias, evitando todo contacto entre ellas.

Pero esta novela tampoco trata sobre él. O tal vez sí, pero no es la intención. Esta novela es acerca de mi padre, el general de División del Ejército del Perú Luis Federico Cisneros Vizquerra, el Gaucho Cisneros, el tercer hijo de Fernán y Esperanza, nacido en Buenos Aires el 23 de enero de 1926, muerto en Lima el 15 de julio de 1995 a causa de un cáncer de próstata. Es una novela acerca de él o de alguien muy parecido a él, escrita por mí o por alguien muy parecido a mí. Una novela no biográfica. No histórica. No documental. Una novela consciente de que la realidad ocurre una sola vez y que cualquier reproducción que se haga de ella está condenada a la adulteración, a la distorsión, al simulacro.

He intentado varias veces encaminar este libro sin éxito. Todo lo escrito ha sido inevitablemente arrastrado a la papelera. No sabía cómo darle textura al cuantioso material recopilado durante años. Tampoco es que ahora lo sepa con claridad, pero expectorar estos primeros párrafos me ancla, me engancha, me da una firmeza inesperada. Las dudas no han sido despejadas, pero noto como si en el fondo tintineara la luz granulada de una convicción. De lo único que ahora estoy seguro es de que no escribiré una novela sobre la vida de mi padre, sino más bien sobre la muerte de mi padre: sobre lo que esa muerte desencadenó y puso en evidencia.

Para eso tengo que volver a abril del 2006.

A lo que estaba pasando conmigo durante esos días.

Llevaba meses rehuyéndole al psicoanálisis. La disolución de mi noviazgo con Pierina Arbulú, tras cinco años de relación, dos de convivencia, me tenía devastado. Me costaba admitir que la depresión demandaba un tratamiento. Iba y venía del periódico en el que trabajaba. Entraba y salía del departamento. Me levantaba, pensaba, dormía. Sobre todo pensaba. Y casi no comía.

Un amigo me contactó con Elías Colmenares, un psicoanalista que atendía en una casa de dos pisos ubicada en el paseo de la Fuente, calle transversal a 28 de Julio, en Miraflores. Viviendo a solo tres cuadras de allí, acepté buscarlo por razones puramente geográficas. O esa fue mi excusa. El día que lo vi por primera vez, Elías acababa de cumplir cincuenta años. Un hombre de pómulos anchos y rosados. Sobre su nariz, bajo el negro derrotero de las cejas, sobresalían unos ojos vivaces de color azulino como de enjuague bucal. Pasamos a un cuarto, cerró la puerta, nos sentamos.

Pese a estar lleno de tics hiperactivos, Colmenares transmitía la serenidad de un océano. Su lenguaje, variado y confortable, se parecía a la habitación donde atendía: un retrato de Lacan, un diván de terciopelo amarillo, marionetas de Freud, Warhol y Dalí colgadas del techo, una maceta de gladiolos, un cactus, réplicas de grabados de Picasso, un tablero de ajedrez que enfrentaba a dos ejércitos de gárgolas de madera, un tarro de chupetes, lámparas en miniatura, libros turísticos de Atenas, Praga, Roma, novelas de Kundera y García Márquez, vinilos de Dylan y Van Morrison. Según los detalles que llamaran la atención del paciente, ese lugar podía parecer el santuario de un adulto inquieto o el refugio de un adolescente cohibido. Durante las dos primeras sesiones, fui el único que abrió la boca. Elías me invitó a explicar las razones de mi visita y me sentí en la obligación moral de reseñar la relación con Pierina. Casi no hablé de otra cosa. Ni de mi familia ni de mi soporífero trabajo. Referí brevemente la muerte de mi padre, pero me concentré en Pierina; en el modo en que ella había entrado y salido de mi vida, afectándola, partiéndola en dos, como una bala que atraviesa un cuerpo y destruye a su paso órganos vitales. Desde el sofá de cuero que erigía su trono, Colmenares me miraba, asentía con la cabeza, carraspeaba, completaba con espíritu docente las frases que yo era incapaz de terminar. Recién en la tercera sesión se produjo la primera conversación real. Yo monologaba sobre lo terriblemente celoso que me había vuelto en los últimos meses con Pierina, y me culpaba de haber propiciado el rompimiento con múltiples hostigamientos, controles, persecuciones. Dejé de ser un novio para convertirme en un agente policiaco, reconocía, sin mirar a Colmenares, con la cabeza enterrada entre los dibujos geométricos de la alfombra terracota que cubría el parqué. Mi propia narración me exasperaba, me llevaba a reconstruir las peleas que desgastaron el noviazgo, los silencios que dolían más que los insultos, los insultos que dolían más que los portazos, los portazos que se repetían como campanadas. De pronto, se hizo una quietud que me dio la impresión de durar años. Colmenares la quebró cambiando sorpresivamente el tema.

—Dime algo. Tus padres. ¿Cómo se conocieron? —intervino.

—¿No estábamos hablando de otra cosa? —reaccioné entrelazando los dedos de las manos sobre el regazo. —Creo que el cambio puede sernos útil —insistió Colmenares cruzando una pierna por encima de la otra.

—A ver, uf, no sé, déjame pensar —resoplé. Desvié la mirada hacia arriba, como rebuscando en el aire información que debía encontrarse en mi memoria—. Se conocieron en el Ministerio de Economía cuando todavía se llamaba Ministerio de Hacienda.

—¿Podrías ser más específico? ¿En qué condiciones? ¿Quién los presentó?

—Mi mamá era secretaria del despacho del ministro Morales Bermúdez. Mi papá era su viceministro o asesor. Supongo que fue Morales quien los presentó. En ese tiempo mi papá todavía estaba casado con su primera esposa.

—¿Cómo se llama ella?

—Se llamaba Lucila. Lucila Mendiola.

—¿Se llamaba? ¿Acaso ya murió?

—Sí, hace unos años.

—¿La conociste?

—Casi nada. La vi dos veces: en el velorio de mi abuela paterna, Esperanza, y en el velorio de mi papá.

—¿Recuerdas cómo era?

—Una mujer de temperamento difícil. Venía de una familia muy influyente de Sullana. Allá conoció a mi papá. Dicen que, cuando cayó enfermo por una apendicitis, ella lo cuidó con mucha dedicación y él se sintió tan agradecido que se casó con ella por una mezcla de amor y sentido del deber. No sé bien. Se casaron y tuvieron tres hijos. Mis tres hermanos mayores.

—¿Quiénes dicen eso?

—Mi mamá, mis tíos.

—Continúa.

—Con los años comenzaron sus problemas. Cuando mi madre apareció en la vida de mi papá, su matrimonio con Lucila ya estaba deshecho. Sin embargo, ella se negó a firmar el divorcio las innumerables veces que mi padre se lo pidió. Mis papás optaron por casarse fuera del Perú, en Estados Unidos, en un juzgado de San Francisco.

—¿Y por qué Lucila no querría haberle dado el divorcio?

—Rencor, despecho, orgullo, algo de eso, imagino. Al ver que su esposo estaba enamorado de otra mujer, una más joven, debe haberse sentido, no sé, humillada o burlada. Estoy especulando. Lo cierto es que no dio su brazo a torcer. Para nosotros se convirtió en la villana, la bruja de la historia. A lo mejor pensó que podía retener a mi papá si no firmaba la separación, pero se equivocó. Lucila nunca le perdonó que se fuera de su casa, que la dejara, que dejara a sus hijos. Creo que subestimó lo que él sentía por mi mamá; quizá creyó que se trataba de una aventura más, un capricho de milico mujeriego. No calculó que se atrevería a marcharse, menos aún que volvería a casarse y tendría tres hijos más.

—Si no firmaron el divorcio, eso quiere decir que Lucila murió siendo la esposa oficial…

—La esposa legal, digamos. —Y entonces, ¿cómo así tus padres pudieron casarse? ¿Por qué en San Francisco?

—No sé. Lo único que tengo claro es que un pariente embajador les facilitó el asunto. Fue un tema de oportunidad. Pudo haber sido Canadá, Panamá o cualquier país.

Igual fue una ceremonia muy chica, rápida, ejecutiva. Cero invitados.

—¿Y testigos?

—También cero. No sé. No estoy seguro.

—¿Alguna vez has visto una foto de ese matrimonio?

—Nunca.

—Pero ¿sabes si existen fotos de ese día?

—Hasta donde sé, no. No hay fotos.

—¿Y el acta?

—¡¿El acta?! No tengo ni la menor idea. Nunca se me ocurrió pedirles a mis papás su acta matrimonial. ¿La gente hace eso?

—Quiero decir, ¿no hay ningún registro de ese casamiento?

—Qué más quieres que te diga, Elías. Jamás vi una foto. Ni siquiera había pensado en eso. Elías Colmenares descruzó la pierna e inclinó el cuerpo para sentarse en el filo del sofá.

—Ahí hay un nexo. ¿Ubicas? —preguntó.

—¿Cuál nexo?

—Revisa: eres producto de un matrimonio que nació en medio de la inseguridad, que se formalizó a trompicones, lejos, bajo las leyes de otro país, quizá hasta en otro idioma, sin testigos, sin anuncios, casi a escondidas. El perfecto matrimonio que tendrían dos prófugos. Un matrimonio sin evidencias. No hay archivos, fotos, nada que acredite lo que ocurrió en ese juzgado. Lo que intento decirte es que el matrimonio de tus papás tiene la apariencia de un mito. Eres hijo de un mito. En buena cuenta todos lo somos. Eso que has contado seguramente sucedió, pero no hay constancia. Producto de ello, en tu inconsciente hay algo así como una raíz de incertidumbre. ¿No era eso, incertidumbre, lo que dices que sentías cada vez que revisabas el correo electrónico de Pierina?

—Déjame ver si entendí. ¿O sea que fui celoso porque nunca vi una foto del matrimonio de mis papás? ¿Ese es tu punto? —pregunté.

—No. El punto es que hay una conexión, simbólica si quieres, entre lo que le ocurrió a tu padre y lo que sientes que te está pasando.

—¿Por qué a mi padre y no a mi madre? Ella también estuvo ahí, también participó, aceptó cosas.

—Pero fue tu padre, no tu madre, quien tomó la decisión de construir un segundo matrimonio sobre arenas movedizas. Fíjate, aun cuando el sujeto surge en el mundo por el deseo materno, se estructura a sí mismo a partir de la identificación y la transferencia con la figura paterna. Es el padre el que determina su identidad. Del vientre de la madre se incorpora a la cultura gracias al padre. Es el padre quien lo encamina, quien lo dota de lenguaje. La madre genera en el sujeto el amor, la confianza, pero el padre le da las herramientas para ocupar un lugar en el mundo. ¿Ubicas?

Por momentos me molestaba que Colmenares hablara de mis padres como si los conociera más que yo, pero su lógica me pareció contundente. Me hizo pasar de escéptico a anonadado. Era como si de repente me hubiese revelado un conocimiento que estaba alojado en mi interior sin que yo lo supiera. En ese momento no fui consciente de todo lo que estaba erosionándose y agrupándose en mi mente, solo recuerdo que me sentí fatigado, harto. Tuve algo parecido a un cólico mental. Lo que acababa de escuchar me suscitó una descarga, un remezón que —presentía— se convertiría en un punto de quiebre. Concluida la sesión, ya en la calle, demorando mi regreso al departamento, repasé la tesis de Elías y pensé cuántos otros nexos existirían entre mi vida y la vida no explorada de mi padre. Sentí pánico. Lo que me tranquilizó fue notar que el recuerdo aprensivo de Pierina súbitamente dejaba de estrangularme. El fantasma de mi exnovia no había sido fumigado, pero sí desplazado por el tamaño de esta nueva tarea. Porque eso fue lo que sentí a continuación: que tenía una tarea. No sabía en qué consistía, pero estaba dispuesto a averiguarlo.

_________

Autor: Renato Cisneros. Título: La distancia que nos separa. Editorial: Planeta. Venta: Fnac y Casa del libro

En honor a la verdad, yo buscaba una dedicatoria de tesis a mis padres en la distancia y ups llegué aquí y no paré de leerte. !Wuao! me fascinó, que resentí que se acabase la lectura. Espero que estés mejor. Cata.