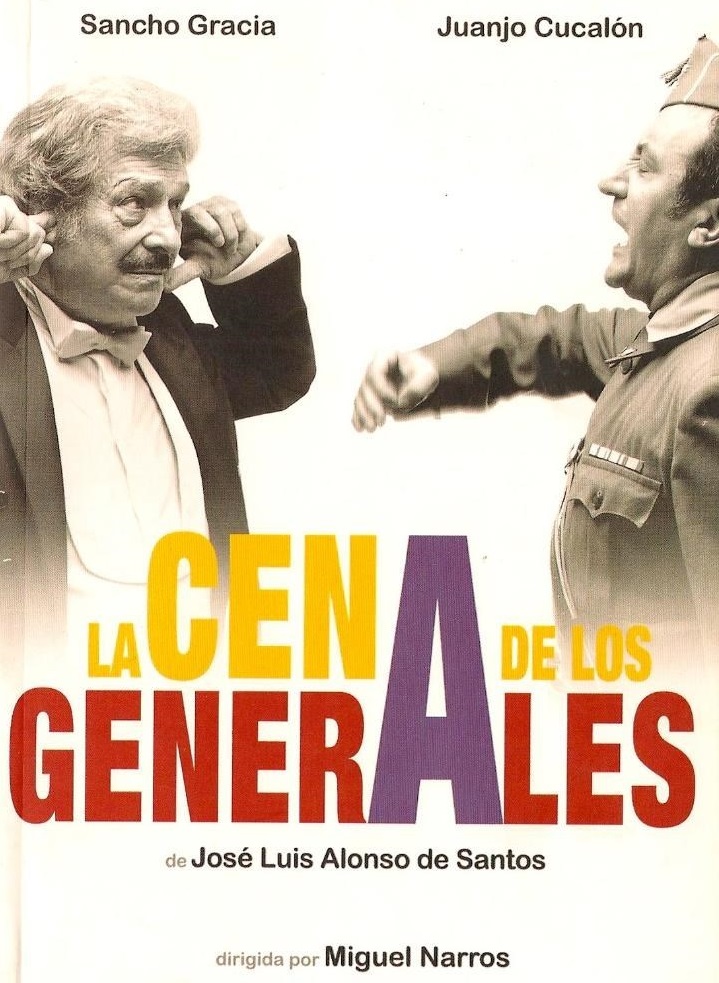

Relectura de La cena de los generales, de Alonso de Santos (2008–2025)

Hay noches que se graban como una fotografía. Octubre de 2008: el Lope de Vega a rebosar, Sancho Gracia en escena, Sevilla encendida. Yo había llegado esa misma tarde, todavía con la sombra del uniforme reciente: hacía un año que había dejado de ser teniente de complemento. El mundo militar —su retórica, su disciplina, sus símbolos— seguía provocándome una mezcla de extrañeza y respeto. Aquella noche, la posguerra se convirtió en cena de gala… y yo salí entre la risa y la incomodidad.

Curro Jiménez era mi héroe: patillas largas, trabuco en ristre, rebelde y español hasta la médula. No necesitaba alardes: su bravura tenía código y lucidez. Un Cid con patillas, versión serie de sobremesa. Con él, la vida parecía tener épica… y sentido.

Pero el Sancho Gracia de aquella noche ya no era Curro Jiménez. Era otra cosa. El cuerpo, la voz, la energía… todo parecía pedir permiso. Aquel toro bravo había sido banderilleado por el tiempo y la enfermedad, y en lugar del trabuco y la sierra traía ahora chaqueta blanca y paño al brazo: el señor Genaro, maître del hotel.

La épica bandolera de la guerra de la independencia se había desdibujado en comedia de la guerra civil; el héroe juvenil se había convertido en su propia caricatura: un hombre agotado, golpeado por los años. Ya no irrumpía a caballo entre encinas y jaras; entraba por la puerta de servicio del Palace.

Ahora sé que Sancho Gracia volvía a los escenarios después de superar un cáncer de pulmón. Tal vez por eso encarnaba a Genaro con esa calma grave: no como un héroe de leyenda, sino como quien ya ha librado otra guerra —más cruel, más íntima y menos épica— que la guerra civil.

Al recordarlo, releo la reseña que escribí entonces y la traigo de nuevo, con algunas ideas que entonces no cupieron. Porque los símbolos cambian de forma con el tiempo. Y el humor, a veces, no reconcilia: adormece.

Ya en aquella primera impresión anoté la ausencia de verdadera hondura ideológica: todo flotaba en una liviandad amable, en cierta inconsciencia feliz. Las injusticias hacia los vencidos se mostraban con el mismo desparpajo con el que se guisaba un estofado o se entonaba una zarzuela. El personaje más logrado, Mustafá —soldado de la guardia mora, verosímil, servicial, cómico— me arrancó carcajadas. Pero era eso: una risa fácil. Como todo en aquella cena.

El autor, Alonso de Santos, defendía que había que mirar el pasado con alegría y piedad. Que no convenía revolcarse en el barro.

Han pasado más de quince años desde aquella función. Hoy releo lo que escribí entonces y la escena regresa, pero con otra luz, menos complaciente.

La obra transcurría en la cocina del Hotel Palace, en abril de 1939. Franco quería agasajar a sus generales vencedores. Pero no había quien cocinara: los camareros de derechas no tenían nada que servir, y los cocineros de izquierdas estaban en prisión. El teniente Medina, en un gesto tan pragmático como simbólico, los liberaba por un día para preparar el banquete.

Sobre esa situación —tan absurda como verosímil—, Alonso de Santos levantó una comedia de enredos que servía la memoria histórica como farsa. La cocina se convirtió en escenario de las dos Españas, donde se guisaba la reconciliación… o se disfrazaba bajo capas de salsa.

La función fue un éxito. Pero la risa era ambigua, casi incómoda. El mensaje, más liviano que comprometido. Y yo sigo preguntándome:

¿Se puede hacer comedia de una guerra sin rebajarla?

¿Reconcilia el humor… o simplemente adormece?

¿De verdad todo puede ser sometido a risa?

Aquel personaje llamado Mustafá —cómico, servil, entrañable— me hizo reír mucho. Con el paso de los años, es a quien más recuerdo.

El “moro” de la obra era un criado obediente, carne de chiste fácil. Hoy, ese “moro” está en otro lugar: en una patera, en un andamio bajo el sol, en la cocina de un kebab, en la recogida de la fresa o del melonar bajo la canícula. Ya no sirve al vencedor: sobrevive al margen, y aun así sigue cumpliendo una función narrativa, marcar la frontera.

He tenido muchos alumnos magrebíes en Cataluña y alguno —más escaso, pese a la proximidad africana— en Andalucía. De todos guardo un recuerdo nítido y afectuoso. Algunos me recomendaron, con la misma naturalidad con que se ofrece un consejo de familia, que no comiera carne de cerdo, ni siquiera jamón: “Los cerdos —me aseguraban— ingieren sus propios excrementos, y su carne impura puede producir cáncer”.

Hoy, instalados en la abundancia —en esa molicie del bienestar o en esa flojera del ser lene, que diría un buen filólogo—, hemos olvidado el hábito de comprender. Cerramos la puerta con doble vuelta, más por desdén que por miedo. Y, mientras tanto, una inmigración mal gestionada levanta fronteras invisibles y deja heridas que nadie quiere curar.

Los extremos se frotan las manos, como siempre. Unos agitan la kufiya y la consigna; otros, el palo. Pero casi nadie se atreve a mirar el conflicto de frente: pensar compromete, gritar reconforta. De los políticos, mejor no hablar: están en otra función o, peor aún, en el gallinero, riendo, haciéndose las uñas o roncando.

Y lo peor es que todo esto —como recordó Pérez-Reverte no hace mucho— acabará golpeando al más vulnerable: al último moro, al inmigrante que madruga, tributa, levanta un kebab o una carpintería. También a esos alumnos —catalanes, andaluces, da igual—, moros en suma y a mucha honra, que he apreciado y que, con afecto, me advirtieron que no comiera jamón.

Y, mira, a mí el jamón me pierde.

Extraordinario artículo.