Está claro que la corrección política —por así llamar al más mínimo respeto a quien se ofende con determinados adjetivos, ya que la política es una actividad tan execrable que la mera utilización de la palabra que la designa corrompe cualquier término que se acuñe con ella—; está claro —decía— que la corrección política en el lenguaje no se ha acabado de imponer. Con todo, cumple reconocer que, en nuestros días, escribir sobre Chester Himes y titular el texto “El más negro de la novela negra” denota, como poco, una supina falta de elocuencia.

Grande entre los grandes de la novela negra, cuando supieron de Himes sus primeros lectores españoles, pocos eran conscientes de que el maestro vivía entre nosotros. Empero la monomanía de titular los artículos que se le dedicaban con esas alusiones, empero las injurias de los humoristas a los diferentes, Chester Himes encontró su lugar en el mundo entre nosotros.

De Ataúd Johnson y Sepulturero Jones, los dos policías, también afroamericanos y de Harlem, que nos presenta nuestro hombre, no cabe hablar como de Philip Marlowe en Bay City, como llamó a Santa Mónica (California) Raymond Chandler. Cuatro décadas después hemos de convenir con Juan Carlos Martini, autor de aquellas introducciones a las primeras ediciones de Himes que publicó Bruguera a finales de los años 70, que la obra de nuestro escritor se aleja deliberadamente del mundo retratado por la novela negra tradicional —allí donde se mata y se muere por cantidades irrisorias, allí donde el crimen se perpetra en tugurios tan sórdidos como las cloacas y los lupanares de la política— para situarse en un gueto donde las cuchilladas, antes de con la carne, topan con los papeles que el desdichado que las recibe se ha colocado bajo la ropa para evitar el frío de la noche neoyorquina, pasada a la intemperie. La efusión de la sangre, tan falsamente dramática en otras narraciones, en la obra del hoy finado en el cementerio de Benisa sucede a la constatación de la miseria. “Uno de los fundamentos de la originalidad, de la potencia y de la corrosiva belleza de la obra de Himes radica, precisamente, en el cambio de escenarios”, afirmaba Martini.

Mucho más curioso aún es que el autor, a diferencia del resto de los escritores afrodescendientes, no reivindique ninguna raíz africana. Tampoco se explaya en el victimismo ni aboga por la grey negra. En efecto, Chester Himes fue afroamericano —nacionalizado español, por cierto—, pero su postura no guarda ninguna relación con la del negro concienciado, que tanto satisface a la progresía blanca. Tampoco con el folclor, la inquietud étnica, el realismo mágico ni ningún otro de los estereotipos a los que suelen adscribirse a los literatos de su color. “América me hizo mucho daño. Cuando luché por medio de la literatura decidieron destruirme; nunca sabré si a causa de ser yo un degenerado expresidiario que rehusaba llevar el hábito de penitencia, o un negro que no aceptaba el problema de los suyos como propio”, apunta en el primer tomo de su autobiografía, La cualidad del sufrimiento (Ediciones Júcar, 1988).

Nacido en Jefferson City (Missouri) en 1909, comenzó sus estudios en la Universidad de Cleveland en 1926. Pero el destino del joven Himes no estaba en las aulas. Tras emplearse como camarero y mozo de hotel, el futuro escritor decide que lo suyo no es el trabajo asalariado. Es entonces cuando se le condena a 20 años de reclusión, por atraco a mano armada, de los que sólo cumplirá siete. “Comencé a escribir en prisión. Eso me protegió de los convictos y de los carceleros. Los presos negros tenían un respeto instintivo, e incluso miedo, por alguien que podía sentarse a escribir a máquina, cuyo nombre aparecía en periódicos y revistas. Los carceleros no podían tocar a quien pensaban era una figura pública”.

De aquellas primeras líneas darán cuentan los relatos que, a partir de 1934, publica regularmente en la revista Esquire. Es decir, en las mismas páginas que Francis Scott Fitzgerald, entre otros grandes de la literatura estadounidense. Escribir le ha salvado la vida, como a Jean Genet y a José Giovanni, también exconvictos —incluso condenados a muerte—, indultados por la fuerza de su literatura. Lástima que en tiempos de François Villon, poeta, ladrón y autor de La balada de los ahorcados (1489), no fuesen así las cosas. Pero a todos los afrodescendientes del tiempo de gran Chester —y qué decir de los de los días del Black Lives Matter— sospechosos per se para la policía, podía arreglarles las cosas dirigirse a los agentes con un lenguaje cultivado.

Habiendo redactado un primer borrador de su experiencia penitenciaria, que con posterioridad dará lugar a una de sus obras más escalofriantes, la autobiográfica Por el pasado llorarás (Muchnik Editores, 1998), Himes se instala en California. Corre por aquellos días el año 1941 y nuestro autor se emplea en fábricas de armamento de Los Ángeles y San Francisco. En 1945, con la aparición de su primera novela —If He Hollers Let Him Go—, se traslada a Harlem. Será el entonces gueto neoyorquino el que inspirará las páginas que le procurarán la celebridad, pero lo hará en la distancia y a partir de 1953, ya con Himes instalado en París, al igual que tantos músicos de jazz, y los escritores afroamericanos James Baldwin y el trotskista Richard Wright, su mayor influencia literaria, y probablemente su mejor amigo.

Como el resto de la diáspora afroamericana en la Ciudad de la Luz —cuyos orígenes se remontan a 1925, con la llegada de Josephine Baker— el escritor descubre que en la capital francesa su raza no le criminaliza inexorablemente, tal sucede en Estados Unidos. La publicación al otro lado de los Pirineos, convenientemente aligerada de los fragmentos más violentos —«escabrosos» para la crítica de la época— de Por el pasado llorarás llama la atención del mundillo editorial galo sobre Himes. Es entonces cuando Marcel Duhamel, el actor de Jean Renoir, Marcel Carné, René Clair y tantos grandes del cine galo, que compaginaba la gloria en la pantalla con la dirección de la legendaria colección Série Noir, que él mismo había creado para la Editorial Gallimard, encarga a Himes su primera novela negra. Le reine des pommes, será su título. Se trata de una primera versión de Por amor a Imabelle y llega a las librerías en 1957. A partir de entonces, las entregas protagonizadas por Ataúd Johnson y Sepulturero Jones se suceden: El gran sueño del oro y Todos muertos aparecerán en 1960. A éstas le seguirán Un ciego con una pistola (1969), y un largo etcétera de un autor que escribe para vivir y vende millares de ejemplares. Paralelamente a sus relatos criminales, Himes va produciendo novelas de corte social —Mamie Manson (1963), La tercera generación (1967)…—. Es en ellas donde nos propone su visión del racismo estadounidense —a su juicio fundamentado principalmente en el miedo del norteamericano blanco a las relaciones carnales entre blancas y negros—.

Himes, a diferencia de James Baldwin y el común de los autores afroamericanos, ni muestra simpatía alguna por sus pares ni propone solución alguna a la cuestión racial. Nuestro hombre se limita a dar cuenta de la brutalidad de cuanto le rodea, sin abogar por redenciones. No es un hijo del tío Tom, que llamó Wright a los “negros” dóciles, cuya mansedumbre no les salvaba de morir linchados: esos cadáveres de los ahorcados que pendían de los árboles de Dixieland, “extraños frutos”, los llamó Billie Holiday en la más estremecedora de sus canciones. Pero el gran Chester tampoco perteneció nunca a esos movimientos islámicos o marxistas-leninistas en los que los afroamericanos comenzaban a organizarse. Era un individualista, un insolidario. Tal vez por eso nunca volvió a residir en los Estados Unidos.

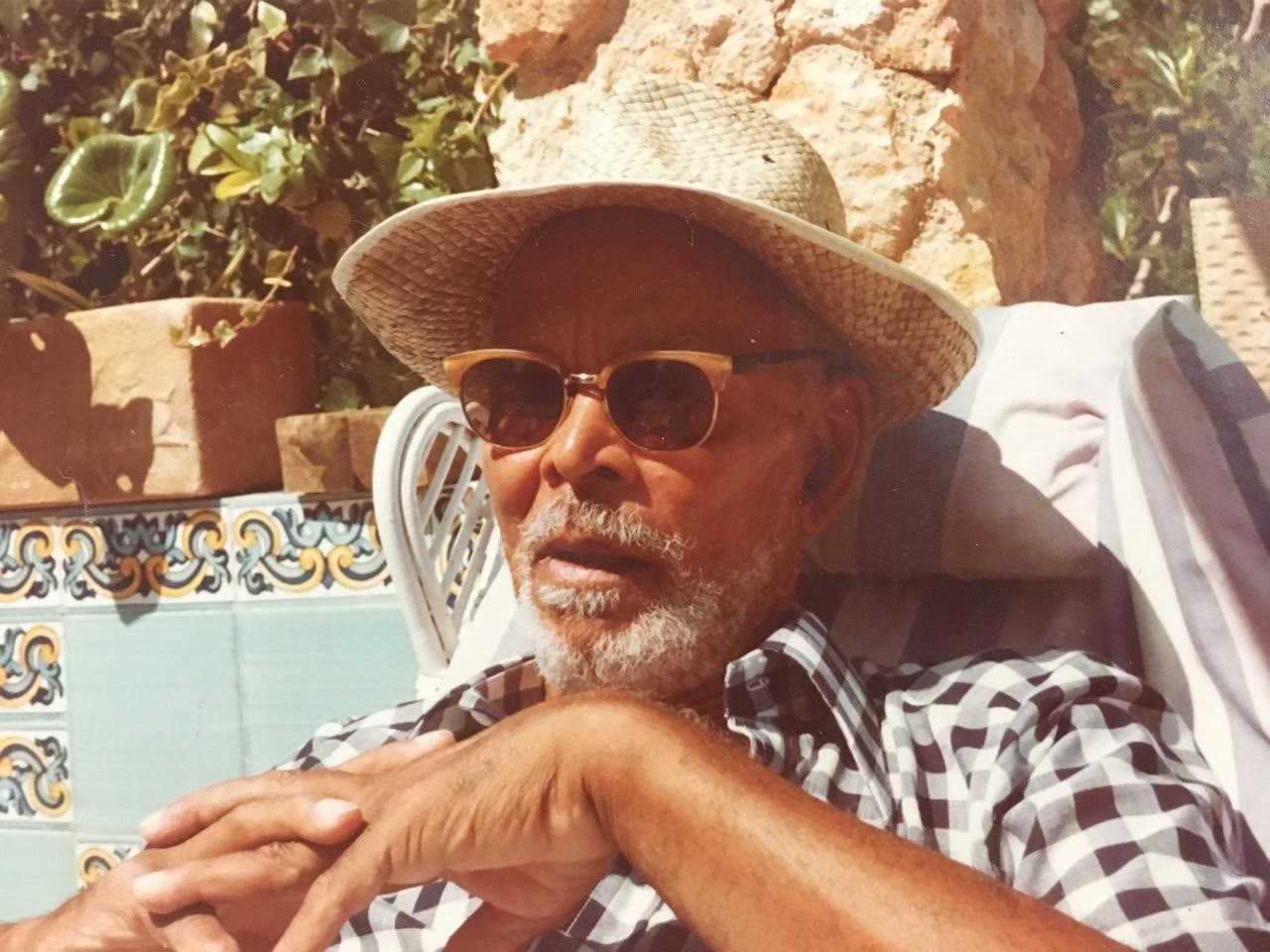

Instalado definitivamente en Europa, viajó por el Viejo Continente —Francia, Alemania, Países Bajos— en compañía de Lesley Packard, su esposa inglesa y caucásica, hasta instalarse, a mediados de los años 60, en la localidad alicantina de Moraira. Fue allí donde, finalmente, encontró su lugar en el mundo. Su prosa era rápida y vigorosa, como la carrera de un tipo que huye de quienes van a matarle. Nada que ver con formulaciones estéticas, florituras ni nada por el estilo. La literatura le salvó la vida y la muerte le cogió escribiendo. El gran Himes escribía como quien sangra a borbotones. Tanto tiempo después aún le salen discípulos. Pablo Escudero Abenza, ganador del Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe de este mismo año, peregrinó hasta la tumba del maestro en Alicante. Allí aún le estudian en las cátedras, y en Moraira, donde le dieron tanto cuartel después de que en Estados Unidos le dieran tanto palo, aún le recuerdan con un cariño que estremece. Como oír pegar un tiro al aire. “¡Rectifiquen!”, gritaba Ataúd Jones llegado el caso, presto a sacar el 38, aquel revólver con el que pacificaba Harlem.

“Lo quiero dorado como Chester Himes” cantaba gabinete Caligari en “haciendo el bobo”… hay que reivindicar a Ataúd Johnson y Sepulturero Jones, bravo!