Su padre había iniciado el camino, pero fue traicionado. Él, sin embargo, se refugió en la costa, lejos de los clanes; sólo deseaba embarcar hacia las verdes islas del norte y seguir los pasos de las antiguas leyendas. Pero su pueblo agonizaba, esclavizado en la mayor mina de oro de la todopoderosa Roma. Una bruja de la orden lo fue a buscar. Una joven destinada a liderar a los hombres lo creyó posible. Y, entre los lujos de Roma, ahogado en vino, ahogado entre sus excesos, Nerón clamó venganza y aulló por la conquista absoluta. Nunca antes se reunieron tal número de legiones. La consigna era matar a cualquiera capaz de sostener un arma. Y fue entonces cuando el linaje y la herencia lo obligaron a luchar. Sólo había una salida: terminar lo que su padre había empezado. Rebelarse. Juntos plantarían cara al imperio más poderoso de todos los tiempos. Niske unió a los clanes. Y al fin, Breo desafió a Roma.

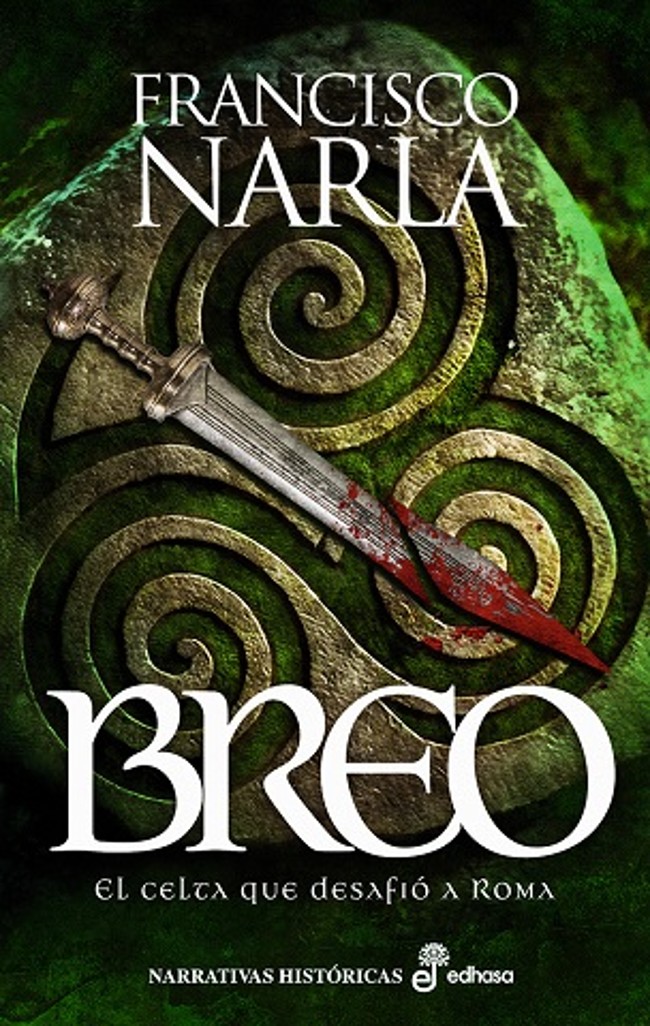

Zenda adelanta las primeras páginas de Breo: El celta que desafió a Roma, de Francisco Narla (Edhasa).

***

El silencio aplastó al niño.

Y todo fue silencio. Un silencio que ahogaba, hasta que las risas lo hicieron añicos.

El niño se revolvió entre los tallos. Y vio aquellas risas, lejos, más allá del cereal, apenas franjas borrosas, pero las vio; las risas, las sombras, las espadas, y el brillo de las antorchas.

El mijo, seco y lleno de verano, prendió como yesca. Y el fuego creció. Insaciables, las llamas se tragaron el silencio. Y las risas. Pero no el miedo.

Un cuervo echó a volar con un graznido y el niño apretó los ojos.

No quería llorar, pero, si obedecía, moriría.

Mamá le había dicho que se quedase allí, escondido. Y no se atrevió a desobedecer. No quería que se enfadase. Si se enfadaba, no acabaría el cuento. El de la dama que vivía en el manantial, en la sierra, donde se guardaban las nieves.

Lo había escuchado mil veces. La bella engatusaría al cazador. Lo sabía, pero no quería que mamá se enfadase. Quería escuchar el final. Quería sentirse arropado y dormirse en su voz.

Pero el fuego no conocía aquella historia.

Ya no habría siega. La plantación se convirtió en una pesadilla al rojo vivo. Los granos reventaban. Las chispas revoloteaban, caían y engendraban más llamas. Y el fuego, que tenía prisa, lo engulló.

Se abrazó las rodillas despellejadas. Y tosió. Y vaciló. Y tuvo que rendirse.

–Lo siento –tartamudeó–, mamá.

Y desobedeció.

Escapó, a gatas, arrastrándose como los ratones, que huían despavoridos. Se desolló los dedos, se arañó las manos. Salió trastabillando, sin mirar atrás, temiendo que una flecha le atravesase el corazón. Y tras él, furioso, el fuego rugió.

Corrió hasta la loma y se refugió tras la zarza. La misma que unos días antes le había regalado jugosas moras.

Allí volvió a verlos, al otro lado del fuego. Ya no tenían antorchas, pero seguían riéndose. Se alejaban del horror, satisfechos. Se llevaban su botín: la victoria. Dejaban atrás su legado: desolación.

Y el niño corrió. A su hogar. Hacia mamá.

Cruzó las hileras de piedras, los parapetos y el foso. Pasó junto al madero donde se ataban las riendas, dejó atrás las tallas sagradas. Y llegó a la muralla. Allí, flanqueado por las dos torres, encontró el portón, bajo el enorme dintel del que colgaban los colmillos.

Estaba destrozado. Los troncos, quebrados. Los herrajes, retorcidos. Nadie volvería a cerrarlo.

Y el primero con el que se topó fue con Zainus.

Había luchado junto a papá cuando Segilus mintió a las tribus. Había sido un guerrero del clan y también quien le había enseñado a trenzar las crines de las yeguas.

Se habían llevado su casco, su arma, sus brazaletes. Y le habían cortado la mano derecha, la de la espada.

Y no era el único. Desperdigados, rotos, los cuerpos sembraban la entrada. Habían peleado. Y habían pagado el precio.

Ainvar, sólo un par de estaciones mayor, el primero en presumir de barba, también lo había intentado. Su espada, mellada, yacía a unos palmos. Era el arma de un niño haciéndose hombre, y ésa no se la habían llevado.

Estaban todos muertos. Sólo quedaba el fuego.

Habían arrimado lumbre a los capazos de grano. A los techos, a la paja de las cuadras, a todo lo que pudiera arder. Dragones furiosos, hechos de llamas, reptaban por los muros y rugían sobre las casas. Consumían los postes, las varas, los juncos. A unos pasos, ardía el taller de Umar, aquel viejuco que tallaba flautas en las ramas de saúco. Ardía el taller y ardía el propio Umar.

Y el niño apartó los ojos del horror.

Y echó a correr. Corrió una vez más.

Corrió entre las casas, junto a las ortigas que brotaban en el umbral de Diviciacus. Pisó las calvas en la hierba, gastada por quienes iban a pedir consejo a papá. Saltó sobre el socavón que había frente al establo del Grueso.

Corrió. Con un brazo en alto, para resguardarse de las brasas. Por el camino de siempre. Como si regresase tras echar una galopada sin permiso.

Pasó junto a la casa de Apanio, que era quien tejía los mejores cestos. Y los cestos estaban en llamas. Y olía a manzanas asadas, porque también ardía el gran manzano frente a la cuadra de Titoz.

Corrió, y el infierno se lo tragó.

Quería escuchar cómo la amada del cazador era embrujada.

–La convirtió en loba, en una loba blanca…

La leñera de la casa de vapor ardía. Más allá, los panes de sal del almacén reventaban entre crujidos.

Corrió. E intentó no mirar.

La pequeña Briga, con sus pecas, con sus trenzas desiguales, yacía junto a las varas de gordolobo. La habían sorprendido mientras la muy golosa recolectaba las ricas flores amarillas.

Corrió. Y mamá no lo riñó.

Mamá estaba allí.

Los dos estaban allí. Junto a la puerta. Y no quiso creérselo, pero allí ardían las pieles, la de un lobo y la de un oso, los centinelas de la familia. Y allí estaban las marcas que papá había hecho según crecían los hermanos. Y, más allá, dentro, el telar de mamá.

Y las llamas lo envolvían todo.

Él había intentado protegerla. Hasta el último momento.

Se habían llevado su cabeza.

El niño cayó de rodillas.

La mano, sucia, tinta de sangre, enseñaba los callos de la espada. Los dedos, recios, contaban otras historias, historias donde no había lobas blancas. Le faltaba el meñique, perdido bajo el hacha de un sureño. Y tenía una cicatriz.

–Me mordió una mula –le había contado en una ocasión.

Sollozó.

–Fue una lanza –le había dicho en otra.

El humo lo apuñaló.

–Me caí de niño, cuando le robaba manzanas a Titoz.

Nunca sabría la verdad. Y, aun así, la conocía bien: era la mano de papá.

Y la mano de papá se había aferrado a algo. Fuerte, curtida, con su cicatriz, sin uno de los dedos, sujetaba un último deseo. Un pajarillo entre espinas. La mano de mamá.

–Al llegar la luna nueva –susurró el niño–, el cazador supo que el plazo se acababa. Debía matar a la loba blanca. La había estado esperando durante nueve días. Nueve días con sus nueve noches, como le había dicho la bella dama de rubios cabellos…

El fuego crecía, y el castro se convertía en ruinas. Su vida se volvía cenizas. Y aquel cuervo arañaba las nubes volando sobre el infierno.

–¡Es una historia estúpida!

Los sollozos trocearon las palabras.

–¡Era una loba! El cazador no la hubiera reconocido, ¡no puede ser cierta!, ¡no…!

Uno de los techos se derrumbó. Salpicó brasas y sopló bocanadas que envalentonaron a otras llamas. Pedazos de los postes salieron disparados. Uno, ardiendo, cubierto de brillantes escamas, le pasó a un palmo.

Tenía que salir de allí. Escapar. Correr una vez más.

–No… –repitió lastimero.

Y sólo le respondió el viejo manzano, que se resquebrajó con un crujido.

No quedaba nadie. O se los habían llevado como esclavos o los habían matado. Nadie soplaría el cuerno por los muertos. Nadie entonaría los cantos que honraban a los valientes. Nadie llevaría a papá hasta la isla en el gran río para ser entregado a los buitres.

–No –protestó–. ¡Es una historia estúpida!

Entonces lo vio. En la esquina entre la casa y la cuadra. Se habían llevado las ovejas, pero se habían dejado algo atrás.

Una vara de serbal, sobada por las batallas y rematada con una estatuilla de bronce, un jinete que blandía una espada sobre las tres colas de caballo. Las tres crines blancas.

–No –repitió entre dientes apretados.

El niño se acercó. Y algo irrefrenable estrujó su rostro. Tiznada de hollín, marcada por los regueros de las lágrimas, aquella tierna cara se llenó de odio y, en sus ojos, del color del mar, se desató una tormenta.

–¡Nooo!

El grito arrancó algo de sus entrañas y pateó el estandarte con todas sus fuerzas.

–¡No!, ¡no!, ¡nooo…!

Y lo pisoteó. Y maldijo. Y se arrancó los brazaletes, los que papá le había regalado. Y los tiró al suelo.

Uno de los establos se derrumbó. Las piedras de las casas blanqueaban, como en el horno listo para recibir el pan.

Y oyó algo. Gemidos que salían de la cuadra en llamas. Y entró sin pensárselo.

Para llevarse al rebaño, habían matado a la perra. La pobre, con un tajo en el costado, se había refugiado en una esquina con su último aliento.

La lobera, de un gris sucio y revuelto, se había apagado. Y descubrió tras ella a la camada que él mismo había ayudado a nacer. Mamá le había dicho qué hacer, y la perra, agradecida, le había lamido las manos.

Seis cachorros. Dos pardos, que heredaban del padre; otros tres indecisos, con manchas de ambos colores, y el último, el más pequeño, ceniciento, como la madre.

Todos habían muerto, ahogados por el humo. Todos menos uno. El pequeño. Era él quien gemía. Sus zarpas amasaban el pescuezo, pidiendo una leche que no llegaría.

Se acercó. Y el cachorrillo gruñó e hizo ademán de morderlo.

La furia del niño se había desvanecido, ahora sólo quedaba el desconcierto. Y la pena. Una pena honda y amarga.

–Lo sé –dijo al cachorro, que, sin separarse de su madre, lo miraba con suspicacia–, ya lo sé. Yo también.

El perrillo inclinó la cabeza y lo miró.

–Después de tanto esperar. Luchando por no quedarse dormido. El cazador la vio llegar, a la loba blanca…

No quedaba tiempo. Y no intentó coger al lobero. Salió y siguió contando aquella historia.

El cachorrillo lamió el hocico frío de su madre, gimió por última vez y dudó, como lo había hecho el niño. Al cabo, saltó para perseguir los talones de su amo.

–… la loba se inclinó para beber del manantial, y el cazador, a punto de soltar la flecha, vio en sus ojos el reflejo de la luna… Tuvo un presentimiento…

Echó un reojo bajo el flequillo, del color de aquel mijo lleno de verano. El animal lo seguía, a trompicones, con pasos torpes de cachorro. Y procuró no mirar otra cosa que el suelo ante sus pies.

Con el infierno a sus espaldas, sin miedo a la noche, salió del castro y pasó bajo el madero donde colgaban los enormes colmillos.

No advirtió que había alguien más. Quedaba alguien con vida en lo alto de las murallas.

Una forastera.

Y aquel cuervo descendió sobre ella y se posó en el hombro de una capa gastada por los caminos.

De haber mirado, pese a los remiendos, el niño hubiera reconocido la lana blanca. La que sólo podían vestir los miembros de la Orden.

Y la capucha se retiró. Y el resplandor del fuego reveló un millar de arrugas y ojos tan claros como lluvia sobre piedra mojada. Era una anciana. Y una voz vieja le susurró algo al cuervo, algo ajado que escapó con la brisa y sonó a tristeza.

El cuervo graznó una pregunta, y ella señaló.

Hacia el norte. Hacia el océano.

—————————————

Autor: Francisco Narla. Título: Breo. Editorial: Edhasa. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: