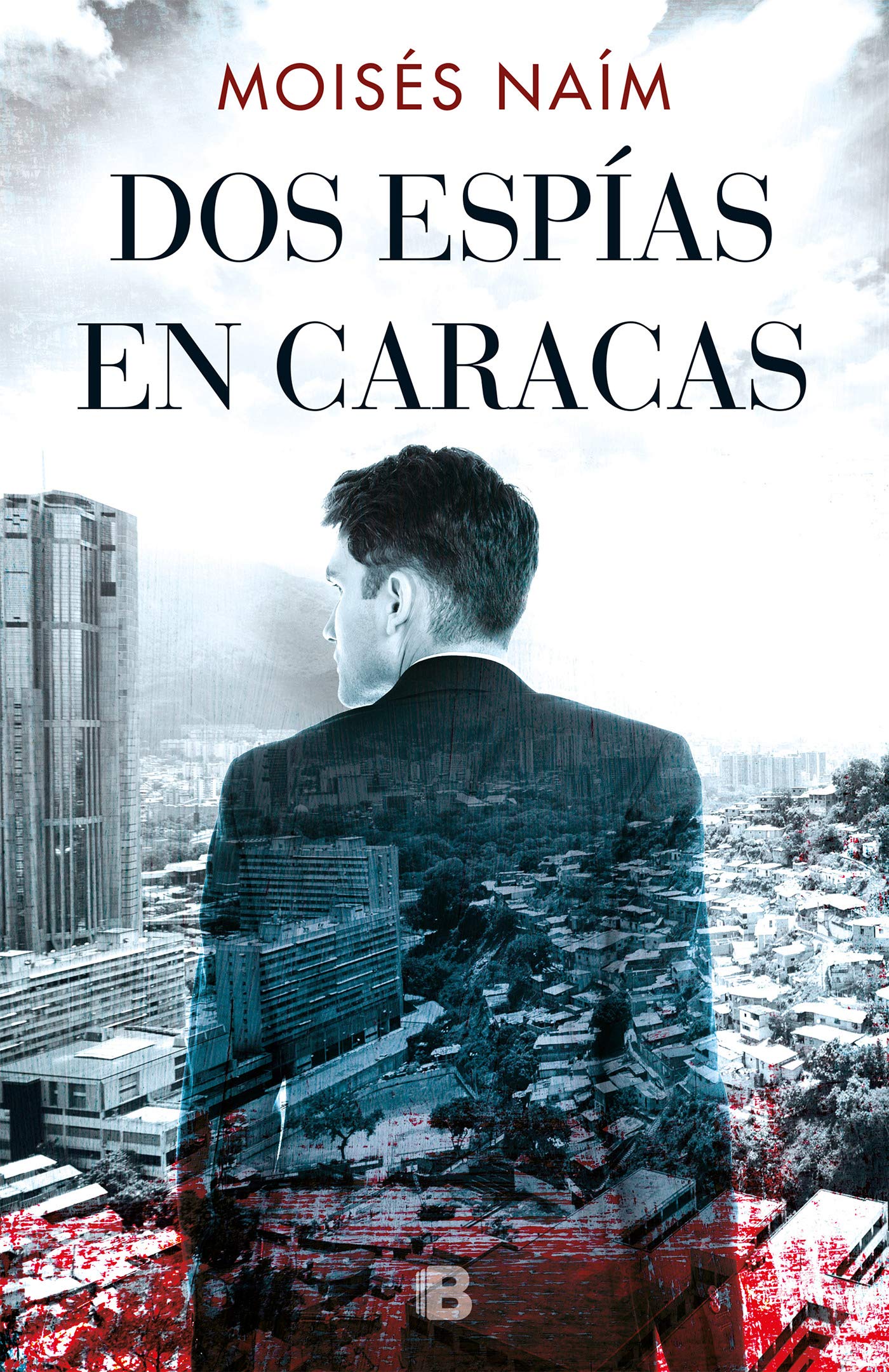

Moisés Naim, uno de los más respetados observadores de la política mundial, ha seguido de cerca las hazañas y fracasos, esperanzas y frustraciones que surgieron de la revolución venezolana. Con este sorprendente e inédito material teje una novela sobre la Venezuela de Hugo Chávez basándose en fascinantes personajes cuyas vidas y pasiones ilustran cómo se monta y administra una revolución socialista en el siglo XXI. Dos espías en Caracas (ediciones B) es una galería de magnéticos protagonistas, comenzando por Eva, espía de la CIA, y Mauricio, su oponente en los servicios secretos cubanos, que conducen al lector a través de una historia de aristas y engaños.

Las columnas semanales de Moisés Naím sobre temas de actualidad internacional son publicadas por un gran número de diarios de todo el mundo. Ha escrito más de diez libros, varios de los cuales han sido best sellers traducidos a decenas de idiomas. En 2011 obtuvo el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística, y como director de la revista Foreign Policy, entre 1996 y 2010, recibió tres veces el premio de excelencia editorial otorgado por la Sociedad Americana de Editores de Revistas. En 2018 su programa de televisión Efecto Naím ganó el premio Emmy. Antes de dedicarse al periodismo fue académico y luego ministro de Fomento en el gobierno de Venezuela.

Zenda publica las primeras páginas de este libro, del que Arturo Pérez-Reverte dijo: «Una novela que muestra la cara más cruda del populismo, y que llega más allá de donde un ensayo político podría llegar”.

1

Dos llamadas en la noche

Ningún ruido es más irritante que el del teléfono cuando interrumpe a una pareja que hace el amor.

La mujer se molesta, aprieta a su hombre aún con más fuerza y entre jadeos le exige:

—¡No se te ocurra contestar!

Él la ignora y hace exactamente lo contrario; se aleja de sus labios y con fuerza se libera de la maraña de manos, piernas y sensaciones con la que ella lo tiene atrapado. La aparta, se sienta en la cama, se lleva el dedo a la boca pidiéndole silencio y contesta el arcaico teléfono negro. Consigue hablar ocultando el hecho de que segundos antes estaba a punto de tener un orgasmo.

—¿Aló?

—Iván, ¿tú me puedes decir qué carajo está pasando en Venezuela?

Inmediatamente reconoce esa voz. Es Gálvez, su jefe.

La mujer no se rinde. Le salta encima, lo toca de todas las maneras, en todos los lugares que sabe irresistibles. Pone labios, lengua, pezones y manos al servicio de su reconquista. Quiere revivir el momento que el teléfono destruyó.

Para Chloe esta conducta de su amante es incomprensible. ¿Qué puede ser más importante que hacer el amor con alguien a quien se ama con pasión? La joven activista holandesa ha venido a «estudiar» cómo se hace una revolución y cómo se pueden exportar esas técnicas al resto del mundo. Su idealismo es sólo superado por su pasión. Y su ingenuidad.

La pasión por la política también la manifiesta en la cama con su nuevo amor, un hombre que podría ser el amor de su vida.

Pero Iván Rincón tiene obligaciones que ella desconoce. Y que son mucho más importantes que el sexo. Impaciente, se pone de pie y se aleja de la cama.

Finalmente cede. Se levanta y sale al balcón desnuda para tratar de calmar su furia. Respira profundamente la brisa que viene del mar. La Habana, silenciosa en la madrugada, sólo está iluminada por una luna que revela el perfil de la ciudad y hace resplandecer el mar Caribe.

—No sé… Ya te dije que allá nunca pasa nada —le dice Iván, cauteloso, sorprendido.

—Qué equivocado estás… Hay jodienda en Venezuela —le responde Gálvez.

—¿Cómo? ¿Qué quieres decir?

—Quiero decir que en estos precisos instantes, en este puto 4 de febrero de 1992, mientras tú duermes, hay un golpe militar en marcha; están atacando con tanques el Palacio de Gobierno y al otro lado de la ciudad también están bombardeando con morteros la residencia del presidente. No sabemos quiénes son esos soldados ni quiénes los comandan. Pero yo estoy seguro de que los americanos están detrás de esto.

—¿Quéee?

—Me sorprende tu sorpresa… Y me defraudas. Yo pensé que me podía desentender de Venezuela porque tú estabas a cargo de eso. ¡Ven para acá inmediatamente! —le grita Gálvez y cuelga.

Iván, molesto, tira el teléfono y se viste, presuroso. Chloe, regresando del balcón, se acuesta provocadoramente en la cama y lo invita con la mirada.

—Te veo más tarde —le dice Iván con voz gélida ignorando su desnudez, le da un casto y apurado beso y camina hacia la puerta.

Iván acelera al máximo su destartalado coche. Éstos son los momentos en que lamenta no haberle dado más atención al motor. Se está cayendo a pedazos. Por donde pasa, el vehículo llena de humo y destruye el silencio de las calles en la ciudad desierta. Transita una ruta que ha hecho mil veces de su casa al G2, su oficina, conocida como la Dirección de Inteligencia de Cuba.

«No, Gálvez está equivocado… —piensa Iván, mientras maneja tan rápido como puede—. Él ve yanquis por todas partes. No entiendo cómo un golpe militar puede ayudar a Washington. ¿Qué más influencia necesitan ellos sobre el gobierno de Venezuela? ¡Son aliados! Pero si no son ellos, ¿quién diablos está detrás de este golpe? No sé. ¿Será que Gálvez tiene razón y éste es otro truco de la CIA? Si es verdad… esta vez me agarraron con los pantalones abajo. No sé qué me pasó. ¿Cómo no lo pude ver…?»

Iván pisa aún con más fuerza el acelerador. Pero no pasa nada. El motor no da más.

Finalmente llega al edificio de la Dirección de Inteligencia y, para evitar el lento ascensor, sube corriendo por las escaleras. Al llegar a su oficina ve que en la sala de reuniones está Gálvez con otras personas, incluidos algunos militares. Varios hablan por teléfono. Iván los conoce a todos. Y sabe que no todos son sus amigos. Entra a la sala de reuniones y saluda a Gálvez tímidamente, tratando de que no se crucen sus miradas. Su jefe está furioso.

—Al fin apareces… Bienvenido a tu trabajo. Mejor tarde que nunca… ¿no? —dice Gálvez. Se dirige al grupo y con gran ironía continúa—: Les presento al superagente Iván Rincón. Ustedes lo conocen… Es el legendario colega que tantos éxitos nos ha dado en las operaciones más peligrosas. El que no pierde una… El agente cuya arrogancia es más grande que el océano… —dice, exagerando el sarcasmo—. Lo que no nos había dicho es que se había retirado. Que ahora se dedica exclusivamente al oficio de galán, a no perdonarle la cama a ninguna de las ninfas que se le cruzan por la vida. Lástima que por estar tan ocupado se le olvidó informarnos que ya no se ocupa de Venezuela… Y que allí les dejó la puerta abierta a nuestros enemigos.

Iván siente que está oyendo el regaño de Gálvez a través del estómago, no de los oídos. Sus ácidos gástricos están en plena ebullición y tiene un volcán explotándole en el pecho. Con cada palabra de Gálvez el fuego aumenta. Iván está acostumbrado a ser celebrado, admirado por sus jefes. Nunca antes lo habían humillado, y menos frente a sus colegas. El incendio en su torso se hace feroz. Por fin logra tragar y habla.

—Es verdad, jefe. Fallamos. Ninguno de mis agentes en Venezuela había alertado que podía darse algo así. Yo acabo de pasar casi un mes allá. Estuve en todos lados, pero no detecté nada diferente ni sospechoso. Lo de siempre. Mucha política, mucho bla bla, mucho dinero, mucho robo y mucha pobreza, pero nada nuevo. Todos nos convencimos de que, mientras haya petróleo, en Venezuela nunca va a pasar nada.

Gálvez lo interrumpe:

—Te felicito, Rincón. Gran análisis. Brillante. Lástima que estés completamente equivocado. Mientras tú llegabas a esas sabias conclusiones los americanos te hacían la cama. Te equivocaste, galán. —Los colegas se sonríen en una actitud doblemente humillante para Iván. Gálvez continúa—: Te vas para Caracas mañana mismo y me preparas una explicación detallada de qué es lo que está pasando. Sabes de sobra que para nosotros Venezuela ha sido siempre un objetivo fundamental. ¿Me oíste? Vete y no regreses hasta que tengas un plan para montarnos en esa situación y darle la vuelta en nuestro favor.

Dos mil kilómetros al norte

Casi al mismo tiempo en que la llamada de teléfono en La Habana le roba el orgasmo a Iván, en Washington otra llamada interrumpe la meditación de Cristina Garza.

Este teléfono no se parece a aquel aparato negro y vetusto. Es más moderno, inalámbrico y, además de sonar, vibra. No hay forma de ignorarlo, especialmente si la llamada viene de ciertos números de emergencia preprogramados en el aparato, como ésta, que sale de una oficina a dos mil kilómetros al norte de La Habana.

Cristina, contrariada, abre los ojos y observa a través del enorme ventanal de la sala de su pequeño pero elegante apartamento los últimos copos de nieve de la tormenta que ha paralizado a Washington por estos días.

Le cuesta mucho acostumbrarse al invierno. De hecho, sabe que jamás se acostumbrará.

Está convencida de que, al menos para ella, el frío y la felicidad no son compatibles. Lleva media hora tratando de derrotar otra noche de insomnio. Sigue la recomendación de su psiquiatra, quien le ha dicho que la meditación puede ayudarla a dormir cuando la noche se le pone difícil. A ella, muchas noches se le ponen difíciles. Las mismas imágenes aparecen noche tras noche y la aterrorizan, la hacen sudar frío y le sacan lágrimas de donde ya no debería haber más. ¿Quién puede dormir así? Bombas estallan. Una mujer da gritos desgarradores mientras abraza un pequeño cuerpo inerme. Hombres y mujeres ensangrentados y aturdidos que caminan sin rumbo y sin nadie. Muertos tirados en la calle. Y ella ahí, en el centro de todo. Con su uniforme ensangrentado y su fusil M1 al hombro.

Cristina lo ha intentado todo para liberarse de esos recuerdos: pastillas, psicoterapia, hipnosis, reiki, ejercicios de pranayama, movimientos de Qi Gong y mucho más. Pero las escenas siguen regresando como fantasmas obsesionados con echarle a perder su vida.

—Es el estrés postraumático —le dice su psiquiatra—. Con el tiempo se te irá pasando…

—Pero lo único que ha pasado es el tiempo. La pesadilla sigue allí, inamovible.

Más que una pesadilla, lo que Cristina ve son imágenes de su vida real, de su participación como teniente de los marines en Just Cause, Causa Justa, el nombre código que le asignó el Pentágono a la invasión de Panamá. La misión era sacar del poder al general Manuel Noriega, el dictador que había convertido a su país en un narcoestado y que había pactado una lucrativa alianza con Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín. Aunque su participación en las acciones de ese día le dejó a Cristina cicatrices imborrables, como el impacto de una es quirla de granada en la pierna o esas recurrentes imágenes en su mente, ella no se arrepiente de nada. Enrolarse en los marines la llevó a encontrar su lugar en el mundo, a asumir retos y a vencer sus miedos. Perfeccionó sus tácticas de pasar desapercibida, de no destacarse ni llamar la atención, tácticas que le serían vitales en adelante. Ya desde niña había adquirido ese hábito de hacerse invisible.

A esa hora de la noche, Cristina quisiera usar ese poder para seguir con su intento de meditación, pero el insistente timbre del teléfono la obliga a volver a la realidad, y de inmediato. El tono particular del timbre informa que quien está llamando es Oliver Watson, su superior. Ni siquiera le da tiempo de saludarlo, porque de entrada pregunta:

—¿Cris…? ¿Qué está pasando en Venezuela?

Cristina responde con los ojos más abiertos que nunca y con una contrapregunta:

—¿Cómo?

—Los militares están dando un golpe —dice Watson.

—¿Cuáles militares? —pregunta Cristina, para mayor malestar de su superior.

—Eso te pregunto yo a ti. ¿Cuáles militares, Cristina? Te pagamos un buen sueldo para que sepas todo lo que pasa en Venezuela, aun antes de que pase. Y resulta que no tienes idea de nada. Ni siquiera después de que pasa. Esto es peor de lo que yo creía. Dime, ¿crees que puedan ser los cubanos?

Cristina responde que su red de agentes en Venezuela monitorea de cerca a los cubanos y a los militares venezolanos, pero que hasta la fecha no han visto nada sospechoso.

Watson se queda en silencio por interminables segundos.

—Ven para acá inmediatamente —le dice con sequedad, y corta la comunicación.

Cristina se paraliza. Lo que está pasando atenta contra uno de los dos pilares de su vida: su profesión. No tiene pareja fija, ni hijos, ni aficiones, ni religión. Su familia, antes mexicana y ahora estadounidense, vive en Arizona, lejos de Washington. Con el tiempo se ha convertido en la madre de sus padres y de sus hermanos, a quienes cuida, sostiene y protege desde la distancia. Su familia y su profesión son sus dos anclas, su identidad, lo único seguro que tiene en la vida.

Se cambia de ropa con velocidad militar. Se pone unos pantalones que resaltan su atlética y atractiva figura, una gabardina italiana y botas de invierno. Para esconder las ojeras de una noche más de insomnio, en vez de sus lentes de contacto de siempre se pone unas gafas de marco grueso. Entra al ascensor y se ve en el enorme espejo. Los lentes no bastan; el insomnio y las pesadillas se notan en su rostro. En el tiempo que tarda el ascensor en bajar al estacionamiento, se aplica algo de maquillaje, un tenue brillo rosado en los labios y, para sentirse mejor consigo misma, un toque de su perfume de siempre, Ma Liberté de Jean Patou.

Aun en momentos de alta tensión como éste, Cristina es perfeccionista, una forma de ser muy suya y muy antigua que se acentuó apenas entró en los marines.

Antes de eso, su vida en Estados Unidos como inmigrante ilegal era siempre incierta y tan riesgosa que no dejaba margen para cometer errores. Había cosas que siempre debían hacerse a la perfección. Por ejemplo, no caer en manos de la migra y ser extraditada. Junto con sus padres, Cristina sobrellevaba el vértigo constante de caer en una redada y volver a México a la fuerza, una familia más en la larga lista de deportados.

Fue hace ya muchos años, cuando siendo aún una niña vivió con sus padres, su hermana menor y su hermanito, que para entonces era aún un bebé, la traumática experiencia de cruzar a pie la frontera. Sufrieron juntos ese calor del desierto que seca las entrañas, la sed que convierte la saliva en arena y el constante miedo a las culebras, a los guardias americanos y, sobre todo, a los coyotes, esos malhechores a quienes su papá pagó para que les ayudaran a llegar al otro lado de esa línea imaginaria que separa la miseria de la esperanza. «Nunca más, nunca más voy a pasar por esto», se repetía la pequeña Cristina. Muy pronto entendió que, para que ese «más nunca» fuese realidad, era necesario aprender a hacerse invisible. Estar presente sin que los demás notasen tu presencia. Ésa fue una de las lecciones más tempranas y más permanentes que le dio la vida. Y que la hizo ser quien hoy es como persona. Un ser que lo ve todo, pero a quien nadie ve.

Cuando terminó la secundaria, Cristina Garza descubrió un posible alivio a ese pánico que siempre la acompañaba: una ley recién aprobada les daba a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos una vía para normalizar su situación migratoria y eventualmente la de su familia. La condición era comprometerse a servir en las fuerzas armadas norteamericanas al menos durante cinco años.

Cristina no se dejó amilanar por la angustia de su madre, quien ponía en la misma mesa los riesgos de una vida «sin papeles» y una vida militar. Para ella, ambos eran terrenos minados. Enrolarse en los marines era, quizá, estar aún más cerca de la muerte.

Cristina no lo veía así. Con apariencia retraída, la jovencita terminó sorprendiendo a sus superiores y a sus compañeros. Durante los primeros meses de difíciles pruebas académicas y fuerte entrenamiento físico no sólo reveló una gran inteligencia, sino que mostró una infatigable capacidad para sobrellevar los más duros esfuerzos.

Los cineastas y fotógrafos que a finales de 1989 acompañaban a los marines en la invasión a Panamá grabaron para la historia los momentos en los que Cristina arriesgó su vida por salvar a un compañero. En un barrio de la ciudad, donde estaban atrincheradas las milicias leales a Noriega, se estaba desangrando en una pequeña plaza un joven marine herido en el combate. Eludiendo las balas, Cristina avanzó corriendo en zigzag y ayudó al herido a arrastrarse hacia un árbol para protegerse de los disparos de los milicianos.

De pronto todo se paralizó. Cesó el fuego y ni los marines ni los milicianos hacían ruido alguno. Tras largos minutos de silencio, Cristina oyó los alaridos de una mujer desde el otro lado de la plaza. La buscó con la mirada y logró verla en la distancia, inmóvil en el suelo, con un niño a su lado, llorando sin cesar. Sin pensarlo, Cristina corrió hacia la mujer. El fuego empezó de nuevo. Los milicianos descargaron sus armas en dirección a Cristina, pero no lograron acertar porque rápidamente se tuvieron que refugiar cuando todo el contingente de marines disparó a discreción para darle cobertura a su compañera.

Al llegar adonde yacía la mujer, Cristina observó con desasosiego que el niño ya no lloraba. Ni respiraba. En medio del fuego cerrado, el niño había sido acribillado. A partir de ese momento, sus recuerdos son a la vez muy vívidos y muy confusos.

Recuerda claramente que mientras intentaba mover a la madre, herida pero aún con vida, oyó una fuerte explosión y sintió una potente onda expansiva que la empujó a metros de donde estaba. También sintió que la pierna derecha se le desgarraba. Después supo que le había estallado una granada muy cerca y una esquirla la había herido en la pierna. A pesar de su herida logró arrastrarse hasta donde yacía la mujer moribunda que aún abrazaba a su pequeño, el mismo niño que se quedaría a vivir por siempre en su alma y en su mente, quitándole el sueño. El niño se convirtió en el protagonista cotidiano de su insoportable y permanente sentimiento de culpa. «Debí haberlo salvado», se repetía una y otra vez.

Un tiempo después, cuando Watson, su jefe en los marines, se dio de baja para ocupar un alto cargo en la CIA, le pidió a Cristina que lo acompañara. Watson confía en ella a ciegas. «Cristina lo puede hacer todo y todo lo hace bien», les decía a sus compañeros. Y así fue. Cristina aceptó la invitación de Watson y, una vez en la CIA, su perfecto dominio del español y el respeto que produce su muy condecorada experiencia militar, pero sobre todo su competencia y total dedicación al trabajo, garantizaron una carrera fulgurante y llena de frecuentes ascensos.

Así llegó rápidamente a su cargo actual, uno que parece hecho a su medida: principal responsable de un importante país latinoamericano, Venezuela, la nación con las más grandes reservas de petróleo del planeta, situada a solo dos horas y media de vuelo de las costas de Estados Unidos, su aliado histórico.

Pero ahora nada de eso importa. Mientras enciende su nuevo y reluciente jeep rojo siente que está a punto de perderlo todo. Obligada a encarar la situación y la tormenta de nieve, abandona el edificio a velocidad irresponsable. Deja atrás los monumentos de la capital estadounidense, cruza el puente sobre el río Potomac y en menos de media hora está entrando a la sede de la CIA en Langley, Virginia. Sube a la sala situacional y, apenas entra, ve que está en marcha una reunión presidida por Watson. Se une al grupo y todas las miradas se centran en ella. Nadie dice nada.

Ella tampoco.

Vientos de golpe

Hugo por fin se decide. Después de semanas de preparativos, espera y tensión, reúne a cinco oficiales en un baño de la Academia Militar y les dice con tono de caudillo:

—¡Operación Zamora este lunes a medianoche!

Sus palabras alcanzan la velocidad de una orden de guerra, van de Caracas a Zulia, de Maracay a Valencia y más allá.

Llevan más de diez años planeándolo. Cientos de encuentros clandestinos, largas conversaciones sobre Bolívar, Marx, Mao, el Che Guevara, la situación de Venezuela y de Latinoamérica. Con creciente frecuencia discuten también sobre planes estratégicos, mapas de operaciones, coordenadas, códigos, logística, redes de apoyo y todo lo que hace falta para dar un golpe de Estado.

Cuatro jóvenes militares recién graduados de la academia se reúnen bajo la sombra de un árbol de samán, parodian las palabras de Simón Bolívar, el Libertador, y juran por Dios, por la Patria, por el honor y la tranquilidad del alma romper las cadenas de la opresión para sentar las bases de lo que llaman Movimiento Bolivariano Revolucionario.

Creen que, impulsada por soldados patriotas, Venezuela nacerá de nuevo. Es uno de esos proyectos tan necesarios en los jóvenes, en los que la ambición, la búsqueda de identidad y la necesidad de «pertenecer a algo más grande que uno mismo» se ocultan disfrazadas de sincero y sentido altruismo.

La diferencia es que estos jóvenes no están en una universidad debatiendo ideas y soñando con un mundo mejor. Son militares entrenados para usar sus armas con la máxima letalidad. Y además comandan a otros jóvenes, aún más jóvenes, que manejan pelotones, tanquetas, piezas de artillería y aviones de combate. Y que también están armados y han sido entrenados para matar.

Ahora que Hugo se ha decidido, tienen menos de treinta y seis horas para prepararse. Desde tenientes coroneles hasta sargentos de tropa, cadetes y grupos de civiles reclutados para la insurrección. Tanques, fusiles y municiones. Ha llegado la hora de liberar la patria.

—¡Bolívar…!

—¡Siempre!

Los golpistas saben que el presidente Carlos Andrés Pérez regresa esta noche al país. Saben que salió hace una semana a Davos, en Suiza, la pequeña ciudad de los Alpes donde cada año su famoso foro económico atrae a dignatarios y jefes de las más grandes empresas del mundo. Saben —y se ríen burlonamente— que fue a infundir confianza en los inversionistas extranjeros, a hablar de la riqueza petrolera y de la seguridad política de una de las democracias más longevas y estables de América Latina. Saben que el primer objetivo de lo que Hugo ha llamado Operación Zamora es capturar al presidente en el aeropuerto. Y, de ser necesario, «neutralizarlo». Lo que no saben es que el presidente también sabe de ellos. Pero no les teme.

Antes de salir de viaje, su ministro de Defensa y el jefe de Inteligencia Militar le pidieron una reunión urgente. Lo alertaron. Habían detectado una conspiración de los Comacate, es decir, de los coroneles, mayores, capitanes y tenientes, una logia de oficiales que obra en secreto y que con cautela ha ido reclutando adeptos entre militares de todos los rangos. Quieren derrocar al gobierno. Aprovechando la mala situación económica y la correspondiente caída de la popularidad del presidente en las encuestas, intentarán sacarlo por la fuerza. No les importa que él haya sido democráticamente electo. Ellos no creen en ninguna de las triquiñuelas con las cuales la élite de siempre oprime al pueblo.

—Esas elecciones son siempre un truco —les repite Hugo constantemente.

Reunido con su ministro de Defensa y su jefe de espionaje militar, el presidente les dice con sorna:

—Ésos son sólo rumores. Esta supuesta logia de la que ustedes me hablan no es más que un grupo de oficiales que se reúne para leer encuestas electorales y hablar de política. ¿En cuál ejército del mundo no ocurre eso? No se preocupen tanto. Aquí no va a pasar nada.

Pérez está convencido de que estos militares rebeldes están confundidos, que no tienen ninguna posibilidad de hacer mucho daño y, menos aún, de derrocarlo por la fuerza.

—Los cuarenta años de democracia que este país ha tenido desde la última dictadura militar no se derrumban de la noche a la mañana por unos muchachones militares que hablan duro y amedrentan a incautos —les dice a los dos generales—. Yo conozco bien este país.

»Los venezolanos aman su libertad y, aunque haya descontento, prefieren la democracia.

La reunión termina con una orden decorada con risa:

—Ustedes, los militares, tienen demasiado tiempo libre, general. ¡Manténgalos lejos y ocupados! Es todo.

Poco después sale para Suiza.

«Con maña todo se puede»

Mientras el presidente Pérez inicia su regreso al país, satisfecho con los aplausos, felicitaciones y promesas de inversión que recibió en Suiza, en Venezuela los golpistas aceleran su plan de ataque. Haciendo los máximos esfuerzos para no llamar la atención y tratando de que sus movimientos parezcan maniobras rutinarias, logran desplegar varias unidades en Caracas y otras cerca del aeropuerto internacional. Sus objetivos son detener al presidente a su llegada y tomar el control de varios lugares estratégicos; muy especialmente, el símbolo máximo del poder, el palacio presidencial de Miraflores.

Secretamente, los organizadores del levantamiento planean cómo, quién y en qué secuencia van a tomar puentes, vías principales, comandancias, bases aéreas, estaciones de radio y televisión, guarniciones militares, oficinas públicas y todo lo que pueda amenazar el poder que esperan conquistar.

La noche anterior, después de haber repasado por enésima vez todos los detalles de su plan, dos de los líderes conversan. Toman ron en pequeños vasos de plástico opaco. Ambos están ansiosos y muy emocionados.

—Llevamos diez años en esto, compadre —le dice Hugo a Manuel Sánchez, quien también es coronel—. Esta conspiración ha sido peligrosa, pero la hicimos bien, como debe ser: con paciencia, constancia, y sobre todo en silencio… ¡y al fin nos llega el momento que tanto hemos esperado! El día en que cese esta farsa democrática y los políticos ladrones y mentirosos salgan para siempre de la escena.

—Ojalá. Ojalá. Ojalá, Hugo, que nos vaya bien —contesta Sánchez, meditativo.

A Hugo lo irritan las dudas de su compañero y lo arenga:

—Deja el pesimismo. Tendremos éxito y el pueblo verdadero, nuestra gente, por fin tendrá la posibilidad de beneficiarse de las riquezas de este país. Pueblo y ejército. Juntos. Sin intermediarios —afirma con emoción.

—El pueblo… ¡Quiera Dios que el pueblo comprenda y valore nuestro sacrificio, se levante y nos ayude a barrer con los enemigos! —dice su escéptico cómplice.

—Así es, ojalá. Pero siento que nos irá bien. El pueblo está cansado de mentiras… ¡nos seguirá! —asegura Hugo dándose fuerza a sí mismo.

Toman otro trago. Y otros más. Sienten cómo la sangre se les calienta y el corazón se les acelera estimulado por el alcohol, la ansiedad y, sobre todo, la emoción. También por el miedo.

—Pero si fracasamos… vendrán tiempos duros, ¡muy duros! —dice Hugo en voz baja y tono reflexivo—. La muerte es siempre una posibilidad. Si muero sin ver cumplidos nuestros sueños, quiero pedirte que seas tú, mi querido Manuel, quien levante las banderas y persevere en la lucha. Y que cuides a mis hijos.

Es obvio que el coronel Hugo Chávez —un consumado manipulador de emociones— está tratando de crear lazos humanos aún más fuertes con Sánchez, pero éste lo conoce desde que era un adolescente y estuvieron juntos en la Academia Militar; sus trucos le son conocidos. Sabe, por ejemplo, que Hugo les ha dicho exactamente lo mismo a varios de sus otros compañeros, en especial a Ángel Montes.

Por eso decide ignorarlo, hacer como quien no lo ha oído y trata de cambiar de tema. Y es que, además, él no quiere pensar en la muerte, ni en la de su amigo ni en la suya.

Hugo cambia de tono.

—No me hagas caso, Sánchez; no importa, era tan sólo un decir. Aquí nadie va a morir, todo saldrá bien. Tú y yo vamos a mandar en este país. Y vamos a darle a la gente lo que necesita.

Pero, sin decirlo, ambos saben que hay razones para no estar tan seguros del éxito de la insurrección. El enemigo es poderoso y tiene muchos recursos, mientras que los insurrectos ni son tan numerosos ni están tan bien organizados como les han hecho creer a los demás involucrados. También saben de la posibilidad de que su movimiento insurgente haya sido infiltrado por oficiales leales al gobierno y, por supuesto, temen que algunos de sus compañeros no sigan adelante cuando comiencen a volar las balas. Pero es mejor no hablar de eso. Ya es muy tarde para preocuparse.

En cuarteles de otras ciudades, decenas de soldados se forman en pelotones y éstos, a su vez, se agrupan en brigadas. A voz en cuello juran por Dios y por Bolívar, por la Patria y por el honor. Muy pocos saben para qué están siendo preparados. Pero es evidente que algo inusual está pasando o va a pasar.

Los cómplices de lucha se sirven dos tragos más y Hugo brinda con optimismo y emoción:

—Ya lo dijo Bolívar una vez: «Con maña todo se puede».

«Bienvenido, señor presidente»

Una lluvia inofensiva cobija las calles de la capital. Las oficinas y los comercios empiezan a cerrar sus puertas y la gente va camino a casa. Coches y autobuses se mueven a la lentísima velocidad que les permite la congestión. Los noticieros no reportan nada extraordinario. Es un lunes cualquiera que bien podría ser irrelevante en la historia del país.

Muy pocos saben que esa tarde un equipo de ciento cincuenta beisbolistas está entrando al Museo Militar de Caracas. Parece que vienen a un simple y rutinario encuentro deportivo. Pero no. Apenas se bajan de los autobuses sorprenden a los guardias del museo, los detienen y les quitan las armas. De los tres autobuses empiezan a descargarse armas largas, cajas de municiones, pasamontañas y brazaletes con los colores patrios. Los uniformes de béisbol se cambian por uniformes militares y el gran patio frente al museo se transforma en un enclave de artillería ligera. A menos de dos kilómetros de allí, se ve el Palacio de Miraflores, histórico e imponente. Allí está el centro del poder.

Afuera del museo, desde un camuflado vehículo de operaciones que hace las veces de torre de mando, Manuel Sánchez, el coronel que comanda al grupo más cercano al palacio, anuncia a sus efectivos en tono solemne:

—¡Atención, compañeros! Hoy va a ser un día muy largo. Un día de paciente espera y de acciones decisivas. Doscientos oficiales y más de dos mil elementos de tropa, actuando al mismo tiempo en todo el país, dependen de nosotros. A partir de ahora todos somos uno. Y juntos correremos la misma suerte. ¡La patria cuenta con ustedes!

Y grita la sagrada consigna: «¡Bolívar…!».

—¡Siempre! —responden los soldados, sorprendidos pero con la moral en el cielo.

Muchos se enteran en ese momento del verdadero propósito de su viaje a Caracas. Para la gran mayoría de ellos, gente humilde de zonas rurales, ésta es la primera vez que visitan la capital de su país.

Dispersos en la ciudad, pequeños grupos de civiles simpatizantes reciben armas de los militares: fusiles, metralletas, algunas granadas de mano. No mucho.

Mientras se oyen por radioteléfono mensajes de todos los mandos comprometidos reportando estar ya en sus posiciones, Hugo se refugia en el museo. Solo y perturbado por lo que sabe que está por suceder, se habla a sí mismo dándose fuerza. Está frente al espejo del baño. Se ajusta y reajusta la bufanda de paracaidista, su boina roja, sonríe con pose de vencedor, siente de manera profunda cómo el espíritu de Bolívar se fusiona con su propia alma libertaria.

A veinte kilómetros de distancia está el aeropuerto internacional donde aterrizará el avión que trae al presidente. Desde una colina cercana, el coronel Ángel Montes, otro de los oficiales rebeldes, observa la pista con binoculares de visión nocturna. También tiene una radio con la cual oye las conversaciones entre la torre de control y los aviones que despegan y aterrizan. Por un micrófono informa a sus compañeros:

—La aeronave del presidente acaba de pedir autorización para aterrizar. Todo normal por ahora. Prepárense y estén atentos a mi orden para avanzar hacia el aeropuerto.

Minutos antes de aterrizar, Carlos Andrés Pérez, con rostro grave aunque voz serena, se dirige a toda su comitiva.

—Amigos, no había querido decírselo antes para no arruinarles el viaje. Me han informado que hay un golpe militar en marcha. Nos esperan horas críticas.

El avión toca tierra sin contratiempos, pero apenas abren la puerta entra con mirada nerviosa el ministro de Defensa acompañado de otros tres generales. Informa al presidente que los golpistas lograron sacar tropa, armamento y equipo rodante de varios cuarteles. Y que están tomando también un par de ciudades en el interior. Pero no es una victoria declarada, dice.

—Felizmente, pocas unidades se han desplegado en apoyo al golpe. Un grupo de élite está asegurando el aeropuerto. En unos minutos tendremos este lugar rodeado con soldados leales y controlaremos todas las entradas. La aviación y la guardia de palacio están con nosotros. —Hace una pausa y termina con irónica entereza—: Bienvenido a Venezuela, señor presidente.

Minutos antes, el coronel Montes había dado la orden a sus tropas de avanzar hacia el aeropuerto, arrestar a Pérez, sacarlo del avión e inmediatamente llevarlo al lugar de detención secreto que habían preparado. La orden es aniquilar a quien se interponga en este plan. Pero algo ocurre allá abajo que lo detiene en seco.

—¿Qué está pasando? —Montes contempla lo inesperado: diez vehículos de asalto se despliegan en la pista. Los efectivos leales al gobierno toman posiciones—. ¡Maldición…! —grita el oficial, furioso, frustrado—. ¡La orden es detenerlo y apresarlo, cueste lo que cueste!

Al pie de la escalerilla del avión, limusinas y todoterrenos se llenan de funcionarios oficiales y de escoltas. Centenares de soldados rodean el aeropuerto y crean un perímetro de seguridad alrededor del avión. El presidente baja por la escalerilla y se monta en un coche negro sin mayores identificaciones. Arranca a toda velocidad seguido por camionetas llenas de escoltas y soldados. Toman la autopista a Caracas. Pero ¿adónde van?

—Compañeros, se nos escapó el objetivo —anuncia secamente Montes por la radio a los demás oficiales que lideran grupos de combate—. Abandono la posición y voy en camino a reforzarlos, compañeros. Espero instrucciones. ¿Adónde quieren que lleve a mis soldados? —No recibe respuesta—. ¡Compañeros, compañeros!

Entretanto, en el patio del Museo Militar, nota alarmado que la guarnición de palacio está sobre aviso. Hugo vigila Miraflores con un equipo telescópico de visión nocturna. Se advierten movimientos, tanquetas que cambian de lugar, siluetas de oficiales y tropa. Escuadrones de soldados se aprestan a repeler un asalto.

—Malas noticias, compañeros —insiste el coronel Ángel Montes desde el aeropuerto—, ¡se nos escapó el objetivo! —informa.

Enojado con Dios y con el mundo, Hugo ordena:

—Lo detendremos en la casa presidencial. ¡Procedan a cercar la residencia!

Los soldados obedecen sin reparo y muy pronto una tropa rebelde con brazaletes tricolor se traslada al otro lado de la ciudad y rodea la mansión. Esperan la orden de atacar. En un parque cercano, una escuadra de ocho fusileros se camufla entre árboles y banquetas. Desde su garita elevada en la residencia, un centinela advierte el movimiento y detecta a los rebeldes. Alza un walkie-talkie.

La caravana presidencial corre por las desiertas calles de Caracas. En una de las limusinas el ministro le dice al presidente:

—Lo llevaremos directamente a su residencia. Con su señora y su familia. La guardia de honor está con nosotros.

Pero el presidente se niega.

—¡No, señor! Vamos al palacio. Ahí reside el poder, ahí es donde debo estar —ordena.

¿Quién es el jefe de esto?

La casa y sus alrededores se han transformado en un sangriento campo de batalla. La guardia militar presidencial, reforzada con policías y otros funcionarios de seguridad, está enfrentando el ataque de los insurrectos. Parecen tener todas las armas. Se oyen explosiones de morteros y lanzagranadas, así como incesantes ráfagas de ametralladoras de todos los calibres.

Los vecinos cuyas casas bordean la Casona Presidencial se refugian como pueden. Varios llaman a programas de radio y televisión que inmediatamente ponen al aire el escalofriante ruido del tiroteo. «Grupos militares están atacando la Casona y otros lugares, pero no sabemos quiénes atacan ni quiénes son sus líderes. Tampoco tenemos información de dónde está el presidente de la República», repiten nerviosos los presentadores de los noticieros.

Dentro de la residencia, la primera dama, las hijas y los nietos del presidente y el personal que allí trabaja se protegen de cualquier modo. A muchos sólo les queda tirarse al suelo. Hay soldados, policías y empleados de la casa gravemente heridos. También empiezan a contarse muertos. Todos están aterrorizados.

De haber llegado a la residencia, como sugirió el ministro, el presidente no hubiese sobrevivido. En cambio, su caravana llega sin contratiempos al Palacio de Miraflores. Por los patios y pasillos, el presidente y sus ayudantes y escoltas avanzan a paso vivo hacia el despacho. Se cruzan con oficiales, soldados y civiles armados, prestos a la defensa. Se movilizan tanquetas. La adrenalina del momento estimula y rejuvenece al presidente. Su talante es decidido y enérgico.

El coronel Manuel Sánchez, que ha tomado con su tropa posiciones en las calles adyacentes al palacio, ha visto la llegada del presidente y su comitiva. Se comunica por radio con sus compañeros anunciando que el presidente está en el palacio y que procederá al ataque. Pero, segundos antes de dar la orden a sus soldados, Sánchez se detiene. Siente que deben atacar con todo lo que tienen. Y con muchos más efectivos que los que él tiene bajo su mando. Recuerda que quien tiene la tropa más numerosa, con los soldados mejor entrenados y mejor armados, es Hugo. Además, está muy cerca, en el Museo Militar. Así podrán atacar a la vez desde dos flancos diferentes y eventualmente rodear el palacio. Le pide al soldado a cargo de la radio que lo comunique urgentemente con el coronel Chávez.

Pero Hugo no responde. Mientras sus colegas y subalternos se preparan para atacar, él ha decidido rendirle honores a «su» general Simón Bolívar. Armado y con todo el equipo de combate encima, se escabulle de su tropa y entra a una de las salas del Museo Militar. Cierra la puerta y enciende las luces. La sala está llena de grandes pinturas que ilustran las heroicas batallas de la guerra de Independencia contra el Imperio español. La combinación de ver esas antiguas batallas con la imaginación de la que está por comenzar lo sobrecogen. Literalmente tiembla de emoción. Es una experiencia espiritual como no ha tenido otra. Se ve inmerso en el fragor de esas batallas de hace dos siglos. Él y Bolívar son los principales protagonistas. Camina con la barbilla y el pecho en alto. Se siente muy cerca del más grande de todos. Ellos dos son en realidad uno. De tantas maneras.

De pronto, una babel de disparos, explosiones, gritos, fragor de combate, órdenes y alaridos se oye a lo lejos. A pocas cuadras, fuerzas rebeldes y leales combaten en las puertas del palacio. Caen y mueren militantes de los dos bandos.

El coronel Sánchez, ubicado en las cercanías del palacio, ha decidido no esperar más y ataca en el límite del paroxismo, parapetado tras un vehículo todoterreno. Pero de inmediato se le hace obvio lo que sabía y temía: que sus muchachos, sus soldados, ni son suficientes ni tienen la experiencia necesaria para vencer en una difícil operación como ésta. Los están aniquilando. Ve a varios temblando con ataques de pánico que los inmovilizan. Ordena a sus rebeldes que retrocedan, alejándose del palacio. La situación se hace más crítica cuando aparece una tanqueta del gobierno. Se ve acorralado. Se acerca a rastras al radiooperador y vuelve a preguntar con vehemencia:

—¿Dónde carajo está Hugo? ¡Necesitamos a sus soldados aquí, ahora!

El estruendo del combate a las puertas del palacio estremece el despacho del presidente.

—Vamos al búnker. Soy responsable de su seguridad, presidente —dice el ministro.

—De ninguna manera —responde él—. Vienen por mí, pero no voy a darles el gusto de apresarme. Tengo otro plan, general: salir de aquí y derrotarlos.

Afuera, el coronel Sánchez vuelve a gritar:

—¿Dónde carajo está Hugo? ¿Por qué no ataca el palacio? ¡Eso fue lo que acordamos!

Hugo Chávez no puede atacar el palacio porque sigue inmerso en una comunión divina con el retrato de Simón Bolívar. Le hace una venia, un saludo militar:

—Juro delante de usted. Juro por el Dios de mis padres…

Los ojos de Bolívar lucen inexpresivos, insensibles a las palabras del idólatra.

El radiooperador insiste en comunicarse, y nada. El coronel Chávez no está disponible. A pocas cuadras de allí, Sánchez ve cómo la torreta de la tanqueta gira y toma puntería. Los rebeldes se apiñan detrás del todoterreno y disparan desesperadamente. Las balas de los soldados leales al gobierno siguen diezmando a los rebeldes.

Dentro del palacio, el presidente abre la marcha de su comitiva de ministros y guardias.

—Conozco este palacio como la palma de mi mano —dice, y señala en una dirección. El grupo recorre un laberinto de pasillos, puertas de seguridad, escaleras, trechos mal iluminados—. ¡Por aquí! ¡Rápido!

Todos lo siguen, obedientes, deprisa. Nadie sabe adónde van. Hasta que llegan a un pasaje secreto que termina en un garaje en desuso donde hay varios automóviles esperándolos con los motores encendidos. El jefe de la escolta civil del presidente, quien trabaja para él desde que era un joven policía, ya está allí y parece tener todo organizado.

A poca distancia del palacio, en el museo, Hugo sigue ensimismado, hablando solo o, para ser preciso, hablándole a Bolívar.

—Romper las cadenas del poder español… Bueno, no del poder español; las del poder, simplemente.

Su trance es interrumpido por un grupo de personas armadas avanzando hacia él. Son sus subalternos, sorprendidos.

—Con el debido respeto, mi comandante Chávez, pero no es momento para… —dice un oficial.

—¡Nuestros compañeros están cercados; nos necesitan! —lo alarma otro.

—¿Cer… cercados? —Hugo parece reaccionar.

—¡Debimos atacar hace rato! —insiste el oficial con la quijada temblorosa.

Una explosión hace volar una pared. Las tropas leales han rodeado el museo. El coronel se ve a sí mismo como Bolívar en la batalla de Carabobo. Sin atreverse a disparar, se pone a cubierto. El tiroteo persiste. Los oficiales a su lado entran en combate.

—¡Rodilla en tierra y fuego a discreción, mis patriotas! —grita Hugo, delirante, anacrónico. Sin dejar de disparar, los rebeldes intercambian miradas de asombro ante la lunática conducta de su líder.

—¡Bolívar nos mira…! ¡Bolívar nos ilumina y nos guía…! —dice enfebrecido. Hace amagos por ponerse de pie, exponiéndose a las balas. Un soldado lo obliga a cubrirse—. Ésta es una canción de guerra —dice Hugo, extasiado.

Una aparente derrota

El presidente y su comitiva abordan los vehículos. Los rebeldes han sufrido muchas bajas, pero un grupo de ellos, algunos armados con lanzacohetes y morteros, ha logrado acercarse mucho al palacio y está tomando posiciones para bombardearlo. De repente, a poca distancia detrás de ellos, se abre una rampa cuya existencia desconocían y ven una caravana de coches que sale a toda velocidad. No saben qué es ni tienen tiempo de reaccionar.

Cuando ya es muy tarde para hacerlo, ven que el presidente de la República está sentado al lado del conductor del primer vehículo.

La peculiar caravana presidencial deja atrás el palacio, envuelto en explosiones, ráfagas de fuego y gritos de los heridos.

Sorprendentemente, nadie persigue a la caravana presidencial. A los insurgentes se les ha perdido su principal objetivo. Pérez ordena que se dirijan a la sede de un canal de televisión y hace un par de llamadas para que allí se apresten a recibirlo y preparen la defensa ante un posible ataque de los militares insurgentes. Los vehículos de la caravana llegan al garaje de la estación de televisión, donde ya hay apostados varios grupos de hombres armados.

Pérez está a salvo. Hugo y los demás golpistas, no.

El presidente se dirige al país, denunciando el golpe militar, anunciado su derrota y exhortando a los rebeldes que aún están combatiendo a que se rindan y eviten más fatalidades.

Poco antes, en el Museo Militar, el fuego de las tropas leales al gobierno se impone. Los rebeldes están casi liquidados. Y, aun así, siguen combatiendo, disparando sin cesar.

Sólo hay uno que se resiste a responder con balas: el coronel Hugo Chávez, el líder de los rebeldes. Anegado en su muy íntima reedición de las batallas de Bolívar, Hugo camina, asustado y desorientado. Sus movimientos piden un cese al fuego.

—¡Alto al fuego…! ¡Alto al fuego…! —grita un oficial. Y el fuego del gobierno cesa.

Hugo sale del parapeto y camina erguido entre los dos bandos. Luce poseído, ido, con la mirada perdida. Avanza hacia el enemigo. Se presiente la rendición. Los heridos emiten gemidos largos y agudos, como de gatos con hambre. La Operación Zamora ha fracasado.

Y esto es sólo el comienzo.

En unos años Hugo dirá que el fracaso se debió a la traición de uno de los suyos. Pero los suyos saben —aunque sólo se lo dicen entre sí— que el fracaso se debió a que el jefe del golpe no golpeó. Hugo los dejó solos, nunca atacó.

——————————

Autor: Moisés Naím. Título: Dos espías en Caracas. Editorial: Ediciones B. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: