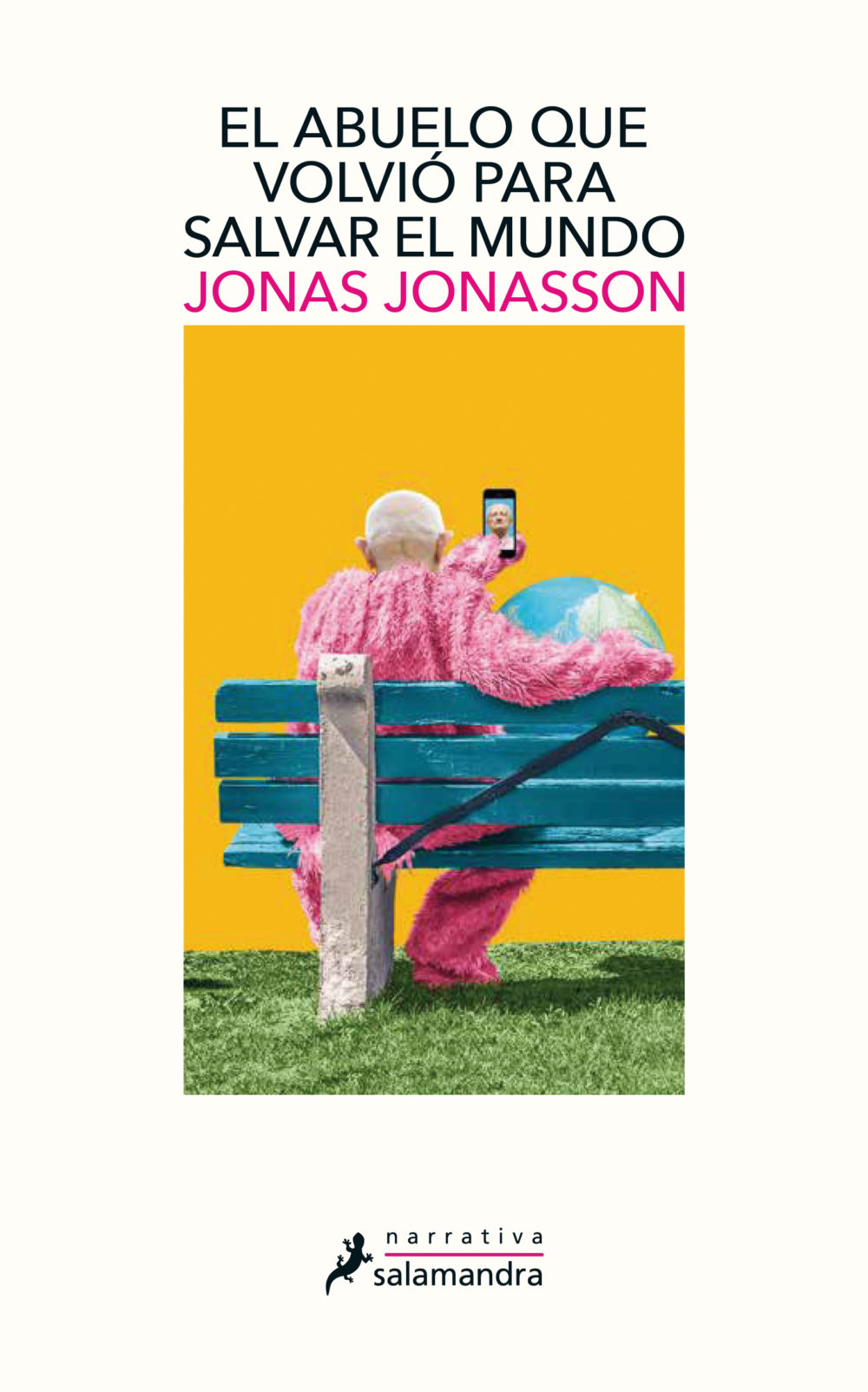

Humor disparatado y acción trepidante son de nuevo la esencia de El abuelo que volvió para salvar el mundo (Salamandra), la nueva novela de Jonas Jonasson, con el famoso Allan Karlsson de protagonista, que saltó por la ventana de la residencia de ancianos y se lanzó a vivir toda suerte de aventuras con la avidez de un jovenzuelo en El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Ahora deja atrás el siglo XX y aborda el momento político actual, una época convulsa en la que realidad y ficción se confunden con facilidad.

Jonas Jonasson (Växjö, Suecia, 1962) fue periodista, consultor de medios y productor de televisión. Con El abuelo que saltó… (Salamandra, 2012) ganó el Premio de los Libreros en Suecia, se tradujo a treinta y cinco idiomas y ha vendido mas de diez millones de ejemplares. Jonasson vive en Suecia, en una pequeña isla en el mar Báltico.

Zenda ofrece las primeras páginas del libro.

Indonesia

Una vida de lujo en una isla paradisíaca debería ser motivo de satisfacción para cualquiera. Sin embargo, Allan Karlsson nunca había sido cualquiera y no iba a empezar a serlo a los ciento un años.

Durante cierto tiempo, tumbarse bajo una sombrilla y que le fueran sirviendo a su antojo bebidas de colores le había resultado agradable. Sobre todo, cuando podía tener a su lado a su mejor y único amigo, el incorregible ladronzuelo Julius Jonsson.

Pero el viejo Julius y Allan, aún más viejo, se hartaron pronto de no hacer más que despilfarrar los millones del maletín que llevaban casualmente con ellos desde Suecia.

No es que tuvieran algo en contra de despilfarrar, sólo que eso se había vuelto demasiado monótono. Julius había llegado a alquilar un yate de cuarenta y cinco metros de eslora, con todo el personal de a bordo incluido, sólo para sentarse junto a Allan en la proa con sendas cañas de pescar en las manos. Y habría sido una escapada agradable, si al menos les gustara pescar. O, ya puestos, si les gustara el pescado.Pero la verdad era que en sus excursiones en yate los dos acababan haciendo en cubierta lo mismo que habían aprendido a hacer en tierra firme; o sea, nada de nada.

Y hablando de tener mucho dinero y pocas cosas que hacer: Allan se empeñó en que Harry Belafonte viajara desde Estados Unidos hasta Bali para cantar tres canciones el día del cumpleaños de Julius. Al final, Harry también se quedó a cenar, y eso que no había cobrado por ello. Entre una cosa y otra, fue una noche de sorpresas.

A la hora de explicar por qué había escogido a Belafonte en vez de a cualquier otro, Allan remarcó que Julius tenía debilidad por ese estilo musical, más moderno y juvenil. Julius agradeció el gesto sin mencionar que el artista en cuestión había dejado atrás su juventud a finales de la Segunda Guerra Mundial, aunque, claro, comparado con Allan todavía era un crío.

La presencia de la estrella en Bali apenas aportó una pincelada de color a una existencia por lo demás gris y aburrida, pero la visita en sí tuvo un impacto trascendental en las vidas de Allan y Julius. No fue por lo que cantó Belafonte ni por nada parecido, sino por algo que éste llevaba consigo y a lo que dedicó toda su atención durante el desayuno previo a su vuelta a casa. Era una especie de herramienta: un objeto negro y plano con una manzana medio mordisqueada por un lado y una pantalla que se iluminaba al tocarla por el otro. Harry la tocaba una y otra vez y gruñía una y otra vez, luego soltaba una risita nerviosa sólo para volver a gruñir. Allan no era una persona especialmente curiosa, pero todo tenía un límite.

—Tal vez no me corresponda inmiscuirme en sus asuntos privados, joven Belafonte, y espero que no le importe mi atrevimiento, pero puede decirme qué está haciendo… ¿Ocurre algo en ese…? En fin, en eso.

Harry Belafonte se dio cuenta en el acto de que Allan nunca había visto una tableta y se la enseñó encantado. La tableta era capaz de mostrar qué estaba pasando en el mundo en ese mismo momento y también lo que ya había sucedido; poco le faltaba para enseñar lo que iba a ocurrir. Según por dónde la tocaras, aparecían fotos y vídeos de todas las cosas imaginables y de algunas inimaginables. Si tocabas unos botones salía música y, si tocabas otros, la tableta se ponía a hablar. Por lo visto, era mujer y se llamaba Siri.

Después del desayuno y la demostración, Belafonte cogió su maletita, su tableta negra y a sí mismo y se dirigió al aeropuerto para emprender el viaje de vuelta. Allan, Julius y el director del hotel alzaron las manos para despedirse de él. Apenas habían perdido de vista el taxi del artista cuando Allan se volvió hacia el director y le pidió que le consiguiera una tableta como la que usaba Harry Belafonte: sus contenidos le habían parecido muy divertidos y eso era más de lo que podía decirse de la mayoría de las cosas. El director acababa de regresar de un congreso de hostelería en Yakarta donde había aprendido que la tarea principal del personal de un hotel no consiste en atender al cliente, sino en colmarlo de satisfacciones. Si se añade el dato de que los señores Karlsson y Jonsson eran dos de los mejores clientes de la historia del turismo balinés, nadie debería extrañarse de que al día siguiente el director tuviera lista una tableta para Karlsson, además de un teléfono móvil, de regalo.

Allan no quería parecer desagradecido y se calló que el teléfono no le servía de nada: todas las personas a las que querría llamar llevaban al menos cincuenta años muertas. Salvo Julius, claro, pero éste no tenía con qué contestarle. Aunque eso en particular era de fácil arreglo.

—Toma —le dijo Allan a su amigo— . En realidad el director me lo ha regalado a mí, pero no tengo a quién llamar excepto a ti, y tú no tenías con qué contestarme hasta ahora.

Julius le agradeció el detalle y prefirió callarse que Allan seguía sin poder llamarlo, aunque ahora por la razón contraria.

—No lo pierdas —dijo Allan— . Parece caro. Era mejor antes, cuando los teléfonos estaban atados con un cable a la pared y siempre sabías qué estaban haciendo.

La tableta negra se convirtió en la posesión más preciada de Allan. Y, además, usarla le salía gratis: el director del hotel había dado instrucciones al personal de la tienda de informática de Denpasar para que configurasen la tableta y el teléfono con toda la parafernalia de accesorios y extras; esto incluía, entre otras cosas, cargar las tarjetas sim al hotel, que vio cómo se duplicaban los gastos en telecomunicaciones sin que nadie entendiera por qué.

En cuanto aprendió el funcionamiento de aquel cacharro extraordinario, el anciano lo encendía nada más despertarse para ver qué había ocurrido por la noche. Lo que más le divertía eran las noticias breves con historias curiosas de todos los rincones del mundo. Como aquélla sobre un centenar de médicos y enfermeras de Nápoles que se habían turnado de tal forma para fichar en el trabajo que ninguno de ellos iba a trabajar, aunque todos seguían cobrando. O aquella otra, de Rumania, que contaba que había tal cantidad de funcionarios encarcelados por corrupción que ya no cabían en las prisiones de ese país; ¿y qué solución habían propuesto los funcionarios con cargos pendientes? Legalizar la corrupción para que no hiciera falta construir más cárceles.

Allan y Julius establecieron una nueva rutina matinal. Antes, Allan se abalanzaba sobre el desayuno mientras se quejaba de que los ronquidos de su amigo le llegaban a través de la pared; ahora se mantenía esa costumbre, pero se añadían los comentarios de Allan sobre lo que había hallado en la tableta desde su último encuentro.

Al principio, a Julius le encantaban aquellos resúmenes de las noticias del día, entre otras cosas porque así sus ronquidos dejaban de ser el centro de atención. Le gustó de inmediato la idea rumana de legalizar lo ilegal: sólo podía pensar en lo fáciles que serían las cosas para un ladrón si existiera una sociedad así.

Sin embargo, Allan se lo desmontó enseguida porque, si el hurto se volviera legal, el concepto de «robo» en sí dejaría de tener sentido. Julius, que había estado a punto de proponerle dejar Bali y mudarse a Bucarest, se desinfló en el acto: la principal fuente de placer para un ladrón de poca monta procedía, claro está, de engañar a alguien para quitarle algo (idealmente, alguien que lo merecía o que, al menos, no saldría demasiado perjudicado con ello), pero si un timo dejaba de ser considerado como tal, ¿dónde estaba la gracia?

A Allan lo tranquilizó saber que los rumanos habían salido como un solo hombre a protestar contra los planes de po líticos y funcionarios: el rumano medio no tenía tantas inclinaciones filosóficas como los que estaban en el poder. El rumano medio, hombre o mujer, consideraba que a los ladrones había que encerrarlos fuera cual fuese su título o su posición, hubiera o no hubiese sitio suficiente para ello.

Las charlas del desayuno en el hotel de Bali terminaron por versar cada vez con más frecuencia sobre el lugar del mundo al que deberían trasladarse Julius y Allan ahora que la vida se había vuelto tan monótona en su destino actual. Cuando, una mañana, Allan leyó la noticia de que la temperatura del Polo Norte era veinte grados más alta de lo habitual, se preguntó si debían considerarlo una opción.

Julius se llenó la boca de fideos, terminó de masticar y luego dijo que el Polo Norte no le parecía un lugar adecuado ni para Allan ni para él, sobre todo ahora que el hielo estaba a punto de fundirse: a Julius le bastaba con mojarse los pies para pillar un catarro. Además había osos polares, y lo único que Julius sabía sobre los osos polares era que siempre parecía que se habían levantado de mal humor, desde el mismísimo día de su nacimiento. Al menos las serpientes de Bali eran tímidas.

Allan dijo que no debería extrañar a nadie que los osos polares estuvieran de mal humor, teniendo en cuenta que

se les estaba derritiendo el suelo bajo los pies. Si al final todo se iba a desmoronar, probablemente lo mejor que podían hacer los osos polares era buscar tierra firme mientras aún estuvieran a tiempo, es decir, irse a Canadá, porque en Es ta dos Unidos había presidente nuevo otra vez. ¿Se lo había comentado ya a Julius? Y, vaya, por lo visto el nuevo no estaba dispuesto a permitir que cualquiera pasara por la frontera.

Sí, Julius había oído hablar de Trump (así se llamaba). El oso polar podía ser blanco, pero antes, y sobre todo, era un extranjero: lo mejor sería que no se hiciera demasiadas ilusiones.

En la tableta negra de Allan, las noticias grandes y pequeñas tenían la curiosa costumbre de aparecer todas a la vez. Predominaban las grandes, lo cual resultaba bastante desagradable. Allan buscaba las más breves y divertidas, pero le acababan entrando todas en el paquete: el bosque no le dejaba ver los árboles.

En sus primeros cien años de vida, a Allan nunca le había preocupado tener una visión global de las cosas, pero ahora su juguete nuevo le contaba que el mundo se hallaba en un estado lamentable, y eso no hacía más que recordarle por qué en el pasado había tomado la acertada decisión de darle la espalda y pensar sólo en sí mismo.

Le venían a la memoria sus primeros años como chico de los recados en la fábrica de nitroglicerina de Flen. Allí, la mitad de los trabajadores dedicaba su tiempo libre a anhelar la revolución roja, mientras que la otra mitad vivía aterrorizada ante la amenaza de China y Japón. Su noción del «peligro amarillo» se nutría de novelas y folletos que dibujaban un escenario en el que el mundo blanco sucumbía devorado por el amarillo.

Allan no prestaba atención a esas menudencias, y siguió por el mismo camino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los camisas pardas hicieron del marrón el color más feo de todos. Era tan poco consciente de lo que pasaba a su alrededor entonces como la siguiente vez que la gente convergió en torno a una expresión ideológica. Esa vez se trataba más de un anhelo de acercarse a algo que de alejarse: se puso de moda la paz en la Tierra y también las furgonetas Volkswagen con flores y, a menudo, el hachís. Todo el mundo amaba a todo el mundo, salvo Allan, que no amaba a nadie ni a nada… excepto a su gato. No es que estuviera amargado: él era así.

La etapa floral de la vida duró hasta que Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegaron al poder en sus reinos respectivos. A ellos les parecía más práctico amarse a uno mismo y lograr el éxito individual, pero si insistías en odiar a alguien, tenían que ser los rusos. Básicamente no había más amenazas y, cuando Reagan acabó con el comunismo soviético (sólo con «hablar» de lanzar misiles desde el espacio), la paz y la felicidad fueron absolutas para todos excepto para la mitad de la humanidad que no hacía una comida diaria y para los miles de mineros británicos que se habían quedado sin trabajo. Con esta nueva mentalidad, nadie tenía por qué preocuparse de su vecino, bastaba con ignorarlo; y eso hacía la gente, por lo menos hasta que volvieran a soplar vientos de cambio.

De manera un tanto inesperada, quizá, la ideología de los camisas pardas resurgió. Esta vez no la trajeron los alemanes, o al menos no fueron los primeros ni los principales; ni siquiera los segundos, o los del medio, pero se puso de moda en varios países. Y aunque Estados Unidos tampoco había sido el instigador, pronto se convirtió en el foco más llamativo gracias a su nuevo presidente. Era imposible decir hasta qué punto él se lo creía: parecía cambiar de opinión cada día. Ahora la vieja cantinela del «hazlo tú mismo si quieres que salga bien» ya no bastaba: había llegado el momento de señalar las amenazas externas que hacían peligrar la vida de blancos occidentales que todos nos merecemos.

• • •

Allan, por supuesto, quería usar su tableta negra como un instrumento de puro entretenimiento, pero le costaba mucho protegerse de algunos contextos más amplios que empezaba a percibir. Pensó en deshacerse de la tableta, luego en no tocarla durante un día entero, y otro y otro más, sólo para acabar admitiendo, a su pesar, que ya era demasiado tarde: el hombre que había conseguido preocuparse menos que nadie por el estado de las cosas empezaba a preocuparse por el estado de las cosas.

— Maldita sea — dijo en un murmullo.

— ¿Cómo dices? — preguntó Julius.

— Nada, sólo lo que he dicho.

— ¿Maldita sea?

— Eso.

—————————————

Autor: Jonas Jonasson. Título: El abuelo que volvió para salvar el mundo. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon y Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: