Entre 1950 y 1951, John Fowles enseñaba literatura inglesa en la universidad de Poitiers. La ciudad no le interesaba ―al contrario que la cultura francesa: su corazón estaba en París―, pero él tampoco parecía ser del interés de sus colegas. Acababa de cumplir veinticinco años, y no sentía que estuviera en la posición de enseñar nada a unos jóvenes que, a fin de cuentas, no andaban tan lejos de su edad. Él hubiera preferido, más que ocupar aquel puesto como lecteur d’anglais (“un tipo ligeramente glorificado de ayudante”), dedicarse a escribir elogios en verso al amor y la naturaleza, aunque no fuera necesariamente en una buhardilla de Montmartre. O, ya que su cargo lo hacía imposible, enseñar, al menos, literatura francesa, en la que estaba curiosamente más versado que en la de su propio país. “Recuerdo muy bien”, escribió en Wormholes (1998), “la viveza con la que describí la muerte de Rupert Brooke entre las amapolas de Flandes, mientras mis balbuceos en torno a los Cuatro cuartetos de Eliot batían todos los registros de hacer que lo que ya era bastante oscuro resultase por completo incomprensible.” Fowles soportó con estoicismo aquel tedioso curso académico en Poitiers en parte porque aquella inmersión en la cultura de uno de sus países de adopción (el otro era Grecia) le hacía sentir, al menos espiritualmente, como en casa, y en parte porque se enamoró de la alumna favorita del profesor titular. Lo que sucedió más tarde, ya en el verano de 1951, fue inevitable: a Fowles se le informó debidamente de que la universidad no iba a precisar de sus servicios el año siguiente, y él aceptó con estoicismo aquella forma elegante de despedirle a la francesa.

Fowles no conocía Grecia, pero daba la impresión de que los escombros que habían dejado atrás la ocupación alemana (1941-1944) y “los múltiples horrores” de la reciente guerra civil (1945-1949) tampoco iban a permitir que la conociese. El país se encontraba repleto de aventureros, de militares cubiertos aún del polvo del primer golpe contra las libertades ciudadanas y a la espera de una nueva sacudida (llegaría en 1967, de manos de “los abominables coroneles”), de torvos burócratas y gente en general ―para Fowles, poco menos que la totalidad del pueblo griego― “sencilla y monstruosa”, todavía tristemente dependiente del patrocinio inglés. Fowles empezaba a detestar a Churchill, “ese viejo cuyo peligro yo desconocía, pero por entonces ya comenzaba a inquietarme lo lejos que había llegado en su miedo al comunismo y su desoladora y anacrónica visión de un renacimiento del Imperio Británico.” Le inquietaría mucho más la “condescendiente y equivocadísima” alianza angloamericana que, con su apoyo, había permitido la llegada al poder de un gobierno ultraconservador, un gobierno que veinte años después allanaría el camino para la llegada al poder de la Dictadura de los Coroneles. (No hay que olvidar que fue esa dictadura la que mantuvo a un poeta enfermo entre las cuatro paredes de una inhóspita prisión, escribiendo bajo la sombra de los fusiles: fue uno de los grandes poetas de aquel siglo sombrío, y se llamaba Yannis Ritsos.

Ritsos, quien, por cierto, escribió:

Ordénales, te ruego, que callen. ¿Por qué siguen gritando?

¿A quién aplauden? ¿A quién aclaman? ¿A sus verdugos? ¿A sus muertos?

¿O querrán convencerse de que tienen manos y pueden hacerlas sonar,

de que tienen voz y pueden gritar y oír así la voz que tienen?

Conchis, el “mago” de John Fowles, es un hombre que parece siempre hablar precisamente para escuchar así la voz que tiene: la voz que hay debajo de su voz).

En esa tierra maravillosamente iluminada en la que, enhebrados por una tensión contenida, se mezclaban antiguos colaboradores nazis, militares persuadidos de la peligrosa deriva de un país recién salido de una guerra civil, funcionarios suspicaces, y hombres y mujeres sometidos a una larga derrota ―la peor de todas: la que supone vivir sin un futuro claro, pendientes de los bandazos de un barco con corruptos y malversadores al timón, y siempre al hilo de una nueva amenaza―, Fowles sólo sentía la proximidad de una historia que, por lo menos para el espíritu, no resultaba tan lejana. “Aquella tierra era una joya, un paraíso”, escribió. Paseaba sin rumbo, con un cuaderno en la mano, centelleantes los ojos de olivos y de mármoles pero también, posiblemente, de dioses que dejaban su rastro en el viento. Fowles sentía su presencia en todas partes, en sueños apasionantes y suntuosos, en los colores de una naturaleza desatada, pero tuvieron que pasar muchos años para que por fin comprendiera que habían sido ellos quienes depositaron algo ―un regalo milagroso― en su interior:

Paseé un rato por el camino. Y nunca ―sentado en el borde de un acantilado― había tenido la sensación, como entonces, de tener el mundo a mis pies. Desde allí el bosque se derramaba en olas sucesivas sobre el mar. El Peloponeso carecía por completo de detalle y profundidad: ya no era más que una inmensa sombra azul que se interponía en el camino del sol. Ni siquiera con unos prismáticos era posible ver algo lejanamente definido, salvo las cimas nevadas de las montañas. El efecto resultaba de lo más extraño, y durante unos minutos me sentí inexplicablemente emocionado, como si estuviera experimentando algo infinitamente raro. Si algo tenía claro era que nunca había visto un paisaje tan bello. En él se unían un cielo exquisitamente azul, la más rotunda luminosidad, kilómetros y kilómetros de rocas y pinos, y por supuesto el mar. Allí estaban todos los elementos, y en un tono de pureza tal que me dejaba sin palabras. Ya había experimentado algo así en las montañas, pero el elemento terrestre allí no existe: uno se ve elevado sobre sí, lejos de todo. Aquí, en cambio, la tierra estaba por todas partes. Sentía que había superado todos los niveles de comprensión de la existencia, que rozaba una euforia que lo abarcaba todo.

Fowles no reconocía el origen ―y tampoco el destino― de esa impresión. Sólo sentía que se había “perdido en la nada”, que se hallaba “suspendido en el aire, lejos del tiempo, flotando inmóvil en una sublime síntesis de los elementos.” De pronto le alcanzó, como “un viento fragante”, la certeza de que “aquello era Grecia”, e incluso algo más: “era la chispa que prendió la antigua Grecia.”

Escenarios como este, en días así, consiguen que los hombres se desarrollen inconmensurablemente. Quizá la antigua Grecia no fue sino el efecto de un paisaje y una luz sobre gente extremadamente sensible. Eso podría servir para explicar la sabiduría, la belleza y el infantilismo. La sabiduría se encuentra en las regiones superiores, y los paisajes griegos están repletos de esas regiones superiores, montañas sobre un plano; la belleza natural se encuentra en cada esquina, y hay una simplicidad en los paisajes, y una pureza que exige una pureza y una simplicidad similares. Y también un cierto infantilismo, pues esa belleza no es humana, ni práctica, ni maligna. Creamos la belleza para suplir su falta; y aquí sólo encontramos plenitud. Uno no crea, sencillamente se limita a disfrutar.

“Regresé paseando a casa”, añadía Fowles en aquel libro ―un diario escrito desde los veinte años― que llamó Desconexiones, “pensando en la Isla del Tesoro.” De hecho era así. Cuando, muchos años después, Grecia ya era como un sueño para él, y la única plenitud que le rodeaba era la de las “calles grises, y las grises ciudades, de la gris Inglaterra”, Fowles comenzó a escribir la más compleja, rica y embrujada de sus obras, y una de las más perversas, delicadas y encantadoras de una época que dio lugar a novelas ―pensemos solamente en Lolita― traspasadas por un encanto similar. En el viaje del joven profesor Nicholas Urfe alrededor y dentro de su propio yo (un viaje cifrado en la iniciación del héroe según Campbell, pero también en la búsqueda de la individuación según Jung) lo que se dispersa sobre las páginas no es una idea cosmética de Grecia, con sus dioses de juguete y sus socorridos elementos ornamentales, sino el fondo de sueños y arquetipos que articuló y puso en pie una cultura pero también una conciencia. La historia ―que, como sucede en buena parte de las obras de Fowles (pienso especialmente en La mujer del teniente francés), destruye todas las ideas apriorísticas del lector, encerrado en las convenciones de unos géneros contra los que Fowles atenta constantemente― no es sólo la del forastero en tierra extraña que puede convertirse en objeto de traición, manipulación y deseo de fuerzas que le son desconocidas, sino también la de un siglo, una época, una historia y un lugar a los que basta un mero desplazamiento en la dirección inexplicable para que esas tensiones abarquen a toda una humanidad. El descenso a las tinieblas interiores de Urfe, su viaje enrevesado a un oriente mental, quizá no sea otra cosa que un complejo juego de astutas alucinaciones. Pero nunca ha sido más cierta esa frase rescatada, precisamente, de Oriente por los románticos franceses que señalaba el peligro de que quien se cree fantasma (y ese “quien” abarca al individuo pero también lugares y tiempos) acaba por serlo.

—————————————

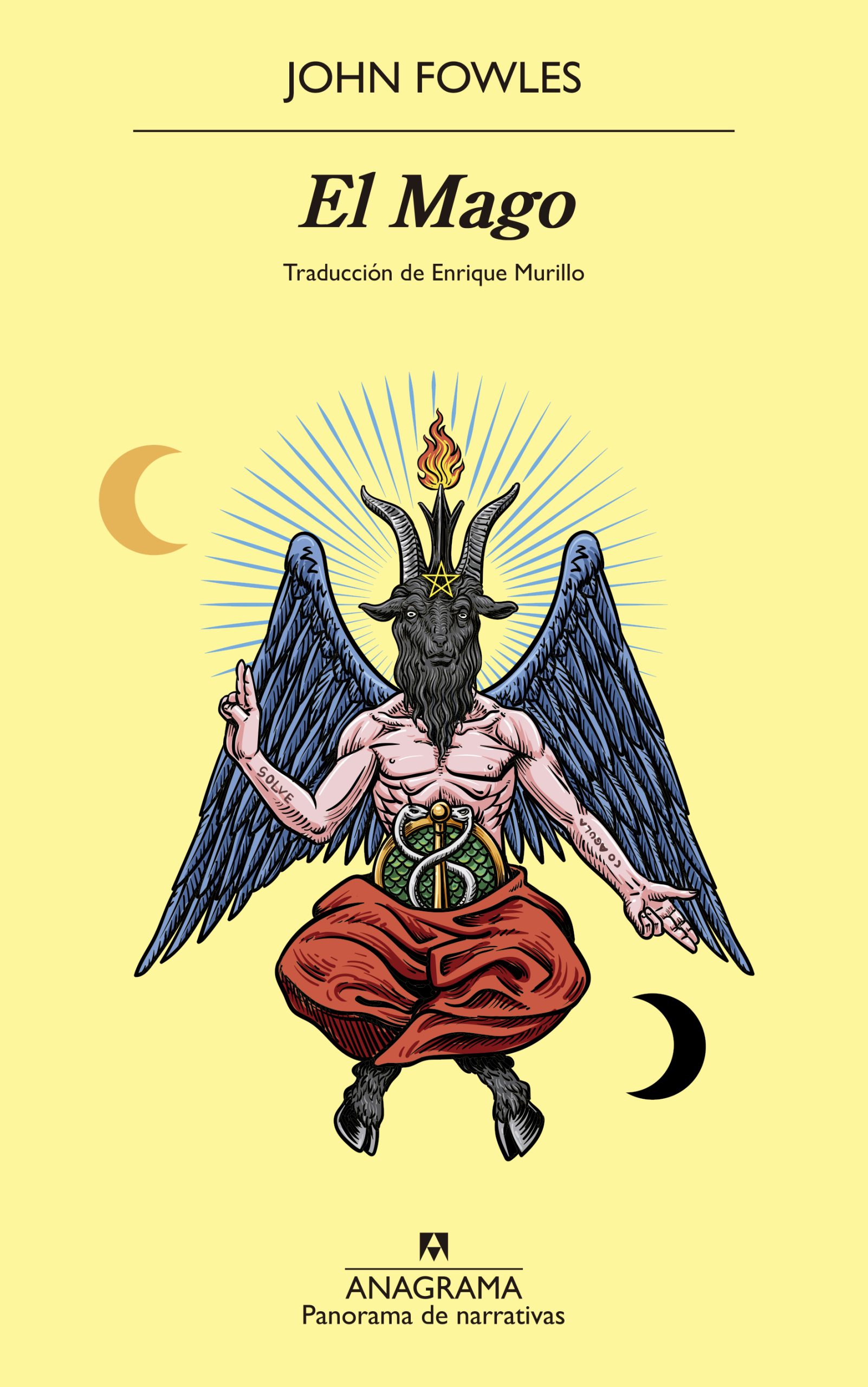

Autor: John Fowles. Título: El mago. Traducción: Enrique Murillo. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: