Malpaso publica El fin de la soledad, una novela de aprendizaje de la mano de la joven estrella de la escena literaria alemana Benedict Wells. A continuación puedes leer las primeras páginas de este libro.

PRIMERA PARTE

Hace tiempo que conozco a la muerte, pero ahora ella también me conoce a mí.

Abro los ojos con cuidado. Parpadeo. La oscuridad remite lentamente. Una habitación vacía, apenas iluminada por el fulgor verde y rojo de unos aparatitos, y un haz de luz que se cuela por la puerta entreabierta. El silencio nocturno de un hospital.

Me siento como si acabara de despertar de un sueño de varios días. Un dolor sordo y cálido en mi pierna derecha, en mi abdomen, en mi pecho. En la cabeza, un ligero zumbido que irá en aumento. Poco a poco empiezo a intuir lo que debe de haber sucedido.

He sobrevivido.

Me asaltan algunas imágenes. Me veo saliendo de la ciudad en moto, acelerando, la curva ante mí. Noto que las ruedas pierden adherencia, que el árbol se precipita hacia donde yo estoy, que intento esquivarlo, que cierro los ojos…

¿Qué fue lo que me salvó?

Echo un vistazo hacia abajo. Un collarín; la pierna derecha inmovilizada, probablemente enyesada; la clavícula vendada. Antes del accidente estaba en buena forma; en realidad en muy buena forma, dada mi edad. Quizá eso haya ayudado.

Antes del accidente… ¿No había ahí algo más? ¿Algo completamente distinto? No quiero ni recordarlo. Prefiero pensar en el día en que enseñé a los niños a lanzar piedras al agua para que rebotaran sobre su superficie. Prefiero pensar en las manos de mi hermano gesticulando al discutir conmigo. Y en el viaje a Italia con mi mujer, y en el paseo que dimos por la costa de Amalfi al amanecer, mientras a nuestro alrededor el mar iba iluminándose y rompía suavemente contra las rocas…

Dormito. En mi sueño, estamos en el balcón. Ella me mira intensamente a los ojos, como si me atravesara. Con la barbilla señala hacia el patio, donde nuestros hijos juegan con los de los vecinos. Mientras la niña trepa resueltamente por un muro, el niño se mantiene al margen y se limita a observar a los demás.

—Es clavadito a ti —me dice.

La veo sonreír y la cojo de la mano…

Suenan varios pitidos. Un enfermero cambia la bolsa de suero. Aún es noche cerrada. En el calendario de la pared pone «Septiembre 2014». Intento incorporarme.

—¿Qué día es hoy?

No reconozco mi voz.

—Miércoles —dice el enfermero—. Ha estado dos días en coma.

Es como si hablara de otra persona.

—¿Cómo se encuentra?

Me recuesto de nuevo.

—Un poco mareado.

—Es normal.

—¿Cuándo podré ver a mis hijos?

—Avisaré a su familia a primera hora de la mañana. —El enfermero va hacia la puerta, y una vez allí se detiene brevemente—. Si necesita algo, llame al timbre. La doctora vendrá enseguida a atenderle.

No le respondo, y sale de la habitación.

¿Qué es lo que hace que una vida sea como es?

En el silencio oigo todos mis pensamientos, y de pronto estoy completamente desvelado. Empiezo a revivir etapas aisladas de mi pasado. Me sobrevienen historias que había dado por olvidadas: me veo de niño en el pabellón del internado, y veo la luz roja de mi cámara oscura en Hamburgo. Al principio, los recuerdos son vagos, pero con el paso de las horas irán volviéndose más precisos. Mi mente deambula errática por el pasado, antes de aterrizar en la catástrofe que eclipsó mi infancia.

CORRIENTES (1980)

Cuando tenía siete años, mi familia fue de excursión al sur de Francia. Mi padre, Stéphane Moreau, nació en Berdillac, un pueblo cercano a Montpellier. Mil ochocientos habitantes, una panadería, una cervecería, dos bodegas, una carpintería y un equipo de fútbol. Fuimos a visitar a mi abuela, quien en los últimos años no había vuelto a salir del pueblo.

Como hacía en todos los trayectos largos en coche, mi padre se puso su vieja chaqueta de cuero de color marrón claro y se plantó su pipa en la boca. Mi madre, que había ido medio dormida la mayor parte del camino, puso una cinta con canciones de los Beatles. Se dio la vuelta hacia mí.

—Para ti, Jules.

Paperback Writer, mi canción preferida de entonces. Yo iba sentado detrás de ella y empecé a tararear. Las voces de mis hermanos empezaron a oírse más fuerte que las del casete. Liz había pellizcado a Martin en la oreja. Marty —así era como lo llamábamos— empezó a gritar y a quejarse a nuestros padres.

—Chivato estúpido —dijo Liz pellizcándole de nuevo.

Siguieron con la pelea, cada vez más subida de tono, hasta que mi madre se dio la vuelta y los miró. Su mirada era un poema: mostraba al mismo tiempo comprensión hacia Marty, que tenía una hermana malvada, y hacia Liz, que tenía un hermano enervante; pero sobre todo daba a entender que pelearse era una solemne tontería y, más aún, que si se portaban bien podrían pedir un helado en la siguiente gasolinera. Mis hermanos se separaron de inmediato.

—¿Por qué tenemos que ir cada año a ver a la abuela? —preguntó Marty—. ¿Por qué no podemos ir alguna vez a Italia?

—Porque es lo correcto. Y porque vuestra mamie se pone muy contenta con vuestra visita —dijo papá en francés sin apartar la mirada de la carretera.

—No es verdad. No le gustamos nada.

—Y además huele muy raro —dijo Liz—. Como a muebles viejos tapizados.

—No, huele a sótano mohoso —matizó mi hermano.

—¡Dejad de decir esas cosas sobre vuestra mamie! —Mi padre giró en una rotonda.

Yo miré por la ventana. A lo lejos vi arbustos de tomillo, garrigas y robles. El aire era más aromático que en el sur de Francia, y los colores más intensos que en casa. Me metí la mano en el bolsillo y jugué con las monedas plateadas, los francos, que me habían sobrado del año anterior.

Por la tarde llegamos a Berdillac. Cuando pensaba en aquel lugar, me venía siempre a la mente un anciano hosco y malhumorado, pero en el fondo encantador, que se pasaba el día dormitando. Como en muchas zonas del Languedoc, las casas estaban hechas de gres y arenisca, tenían unas persianas muy sencillas y unos tejados de tejas rojas que reflejaban suavemente el sol del atardecer.

La grava crujió bajo las ruedas del coche cuando este se acercó a la casa que quedaba al final de la Rue Le Goff. El edificio resultaba algo inquietante: la fachada estaba cubierta de hiedra y el techo algo hundido. Olía a pasado.

Nuestro padre bajó el primero del coche y avanzó con paso resuelto hacia la puerta. Debía de estar en su mejor momento, como suele decirse. A los treinta y tantos años aún conservaba todo su pelo, de color moreno, y atendía a todo el mundo con exquisita elegancia. Yo solía ver cómo los vecinos, amigos y conocidos se acercaban a él y lo escuchaban con atención cuando hablaba. El secreto era su voz: suave, ni muy grave ni muy aguda, con el acento apenas perceptible; actuaba como un lazo invisible sobre sus oyentes, a los que rodeaba y atraía hacia sí. En su trabajo como auditor también tenía un éxito notable, pero para él lo único que importaba era la familia. Cada domingo cocinaba para nosotros, siempre tenía tiempo para sus hijos y su sonrisa juvenil era realmente optimista y reparadora. Aunque debo admitir que tiempo después, al mirar fotos suyas, observé que ya entonces había algo que no encajaba. Sus ojos. Un furtivo dolor se escondía en ellos. Quizá algo de miedo.

Nuestra abuela apareció por la puerta. Tenía los labios apretados y apenas miró a su hijo, como si se avergonzara de algo. Se abrazaron.

Los niños observamos la escena desde el coche. Se decía que la abuela había sido una magnífica nadadora en su juventud, y que era muy querida en todo el pueblo. Tuvo que ser hace cientos de años. Ahora sus brazos parecían muy frágiles, tenía una leve joroba y parecía incapaz de soportar el ruido que hacían sus nietos. Teníamos miedo de ella y de aquella casa tan sobria, con sus alfombras pasadas de moda y sus camas de hierro forjado. Nos parecía un misterio que papá quisiera venir aquí cada verano. «Era como si año tras año tuviera que volver al lugar en el que sufrió las peores humillaciones», dijo Marty en una ocasión, años después.

Aunque allí también olía a café por las mañanas y los rayos de sol iluminaban el suelo embaldosado del salón. De la cocina llegaban sonidos metálicos cuando mis hermanos cogían los cubiertos para poner la mesa del desayuno, mientras mi padre permanecía ensimismado en el periódico y mi madre hacía planes para el resto del día. Y luego caminatas por las cuevas, excursiones en bici o alguna partida de petanca en el parque.

A finales de agosto, la fiesta del vino de Berdillac. La banda de música del pueblo tocaba cada tarde, las casas estaban decoradas con farolillos y guirnaldas y el olor de carne a la parrilla impregnaba todas las calles. Mis hermanos y yo nos sentábamos en la enorme escalera del ayuntamiento y veíamos bailar a los adultos en la plaza del pueblo. En mi mano, la cámara que mi padre me había confiado. Una Mamiya pesada y cara. Me habían encargado que hiciera fotos de la fiesta. Para mí fue un honor, pues mi padre no dejaba su cámara a nadie. Orgulloso, hice algunas fotos mientras él dirigía con elegancia a mi madre por la pista de baile.

—Papá es un buen bailarín —dijo Liz con tono de experta.

Mi hermana tenía once años. Era una niña alta, con el pelo rubio y rizado. Por aquel entonces ya tenía lo que mi hermano y yo llamamos «la enfermedad del teatro». Liz siempre se comportaba como si estuviera encima de un escenario. Brillaba como si varios focos la estuvieran iluminando, y hablaba con el tono y la claridad adecuados para que hasta el público de la última fila pudiera oírla sin problemas. Ante los desconocidos se hacía la mayor, pero en realidad acababa de superar su fase de princesas. Mi hermana dibujaba y cantaba, le gustaba jugar con los niños del vecindario, era capaz de pasarse varios días sin ducharse, unas veces quería ser inventora y otras soñaba con ser elfa… En su cabeza parecían agolparse miles de ideas a la vez.

Por aquella época las demás niñas solían burlarse de ella. Yo vi a mi madre entrando muchas veces en su dormitorio para tranquilizarla y conversar después de que sus compañeras del cole la hubiesen molestado o le hubiesen escondido la mochila.

Después, yo también pude entrar en su dormitorio; ella pasaba rápidamente los brazos sobre mis hombros y yo sentía su respiración sobre mi piel, mientras me explicaba todo lo que le había dicho mamá, seguramente con algo de cosecha propia. Yo quería a mi hermana como a nada en este mundo, y aquello no cambió ni un ápice cuando me dejó en la estacada, años más tarde. Después de la medianoche, un manto de humedad cubría siempre el pueblo. Los hombres y las mujeres que aún seguían en la pista de baile —entre los que se encontraban nuestros padres— cambiaban de pareja con cada canción. Hice una foto, aunque a duras penas podía seguir sosteniendo la Mamiya.

—Dame la cámara —dijo mi hermano.

—No, papá me ha dicho que la vigile yo.

—Solo un momento, solo quiero hacer una foto. Tú ni siquiera puedes con ella.

—No seas tan malo con él —dijo Liz—. Le ha hecho mucha ilusión ser el encargado de guardarla…

—Pues las fotos que ha hecho son una mierda. No tiene ni idea de usar el flash.

—Eres un maldito sabelotodo. No me extraña que no tengas amigos.

Marty hizo algunas fotos. Era el mediano de los hermanos. Diez años, gafas, pelo oscuro, rostro pálido y vulgar. Mientras que Liz y yo nos parecíamos ostensiblemente a nuestros padres, el aspecto externo de Marty no tenía nada que ver con el de ellos. Parecía haber venido de un lugar distinto y desconocido y haberse colado entre nosotros para quedarse. A mí no me gustaba nada. En las pelis que solía ver, los hermanos mayores eran casi siempre héroes que arriesgaban su vida por sus hermanos pequeños. El mío, en cambio, era un solitario que se pasaba el día en su habitación jugando con su hormiguero o haciendo pruebas de sangre a las lagartijas y los ratoncillos que él mismo diseccionaba. Su reserva de animalillos muertos parecía inagotable. Hacía poco, Liz había dicho de él que era «un friki repugnante», y yo creo que dio bastante en el clavo.

De aquel verano en Francia no recuerdo más que algunos fragmentos —aparte del dramático acontecimiento del final, por supuesto—. Sea como fuere, lo que sí recuerdo es el modo en que los tres hermanos observábamos a los niños franceses jugando a fútbol en la plaza del pueblo, y la sensación de intrusos que nos embargaba. Los tres habíamos nacido en Múnich y nos sentíamos alemanes. En nuestra vida no había nada que nos recordara nuestros orígenes franceses —excepto, quizá, alguna receta especial— y apenas hablábamos el idioma. Y eso que nuestros padres se conocieron en Montpellier. Mi padre se mudó allí al acabar el colegio porque quería huir de su familia, y mi madre había viajado a aquella ciudad porque le encantaba Francia (y porque quería huir de su familia). Cuando nos hablaban de aquella época, de las noches que pasaban yendo al cine o de las tardes en las que mamá tocaba la guitarra o de la primera vez que se vieron en una fiesta de estudiantes a la que los invitó un amigo común, o de cuando se marcharon a Múnich, con mamá ya embarazada, los tres teníamos la sensación de conocer a nuestros padres. Después, cuando se marcharon, tuvimos que admitir que no sabíamos nada de ellos. Nada en absoluto.

Salimos a dar un paseo, pero nuestro padre no nos dijo adónde íbamos y tampoco abrió la boca durante el trayecto. Los cinco anduvimos hasta la cima de una colina y llegamos a una zona boscosa. Mi padre se detuvo frente a un enorme roble.

—¿Veis lo que pone ahí, en el tronco? —preguntó, aunque parecía algo ausente.

—L’arbre d’Eric —leyó Liz—. El árbol de Eric.

Observamos el roble.

—Alguien ha talado una rama —dijo Marty señalando un punto redondeado y desmochado del árbol.

—Cierto —murmuró papá.

Mis hermanos y yo no conocimos al tío Eric. Nos dijeron que había muerto hacía ya muchos años.

—¿Por qué pone que este era su árbol? —preguntó Liz.

El rostro de mi padre se iluminó:

—Porque mi hermano traía aquí a las chicas para ligárselas. Las invitaba a sentarse junto al árbol, en el banco, y mientras miraban hacia el valle él leía poemas, y luego las besaba.

—¿Poemas? —preguntó Marty—, ¿eso funcionaba?

—Siempre. Y por eso algún bromista vino hasta el árbol y escribió estas palabras en la corteza.

Mi padre miró hacia el frío azul matinal del cielo; mi madre se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Yo miré al árbol y repetí en voz baja: «l’arbre d’Eric».

Y entonces llegó el final de las vacaciones e hicimos una última excursión. Por la noche había vuelto a llover; las gotas de rocío pendían de los árboles y el aire de la mañana refrescaba nuestra piel. Como siempre que me despertaba pronto, yo tenía la maravillosa sensación de que el día me pertenecía. Hacía unos días había conocido a una chica del pueblo, Ludivine, e iba hablando de ella con mi madre. Mi padre, como le sucedía siempre al acabar las vacaciones en Francia, se veía francamente aliviado por dejarlo todo atrás hasta el año siguiente. Se detenía de vez en cuando para hacer fotos y silbaba. Liz iba delante de todo, al trote, y Marty, en cambio, caminaba muy lento, algo descolgado de los demás. Teníamos que parar de vez en cuando a esperarlo.

Al llegar al bosque, nos encontramos con un río lleno de cantos rodados sobre el que había un árbol volcado que lo cruzaba de orilla a orilla. Como teníamos que pasar al otro lado, mi hermana y yo preguntamos si podíamos hacerlo por encima del tronco. Papá se subió a la madera para probarla.

—Yo creo que es peligroso —dijo—. Desde luego, yo no pasaría por encima.

De modo que bajamos del tronco. Solo entonces nos dimos cuenta de lo mucho que se había curvado, de lo resbaladiza que era la corteza, de lo ancho que era el río y de la cantidad de piedras que había en él. El tronco medía unos diez metros, y si alguien se resbalaba y caía desde él al río podía hacerse mucho daño.

—Mirad, allí hay un puente —dijo Liz.

Aunque normalmente se atrevía a probarlo todo, aquella vez mi hermana se acobardó y siguió caminando por la orilla. Los demás la siguieron. Yo fui el único que se quedó quieto. Por aquella época no conocía el miedo. Hacía solo unos meses había sido el único de mi clase en atreverse a bajar en bici una pendiente muy pronunciada. A los pocos metros perdí el control, me caí estrepitosamente y me rompí el brazo. Pero en cuanto me curé y me quitaron el yeso, empecé a buscar la próxima y peligrosa aventura.

Me quedé mirando el tronco, frente a mí, y sin pensármelo dos veces volvía subir y empecé a caminar sobre él.

—¡Estás loco! —me gritó Marty, pero yo no lo oí.

En un momento dado, estuve a punto de resbalarme, y al ver las piedras bajo mis pies me sentí un poco mareado, pero para entonces ya estaba a la mitad del tronco y no era el momento de retroceder. El corazón me latía con fuerza. Aceleré el paso los últimos metros y llegué sano y salvo a la otra orilla. Alcé los brazos de puro alivio. Mi familia siguió caminando hasta el puente por la orilla derecha del río, mientras yo iba solo por la izquierda. De vez en cuando los miraba y sonreía. No me había sentido más orgulloso en mi vida. .

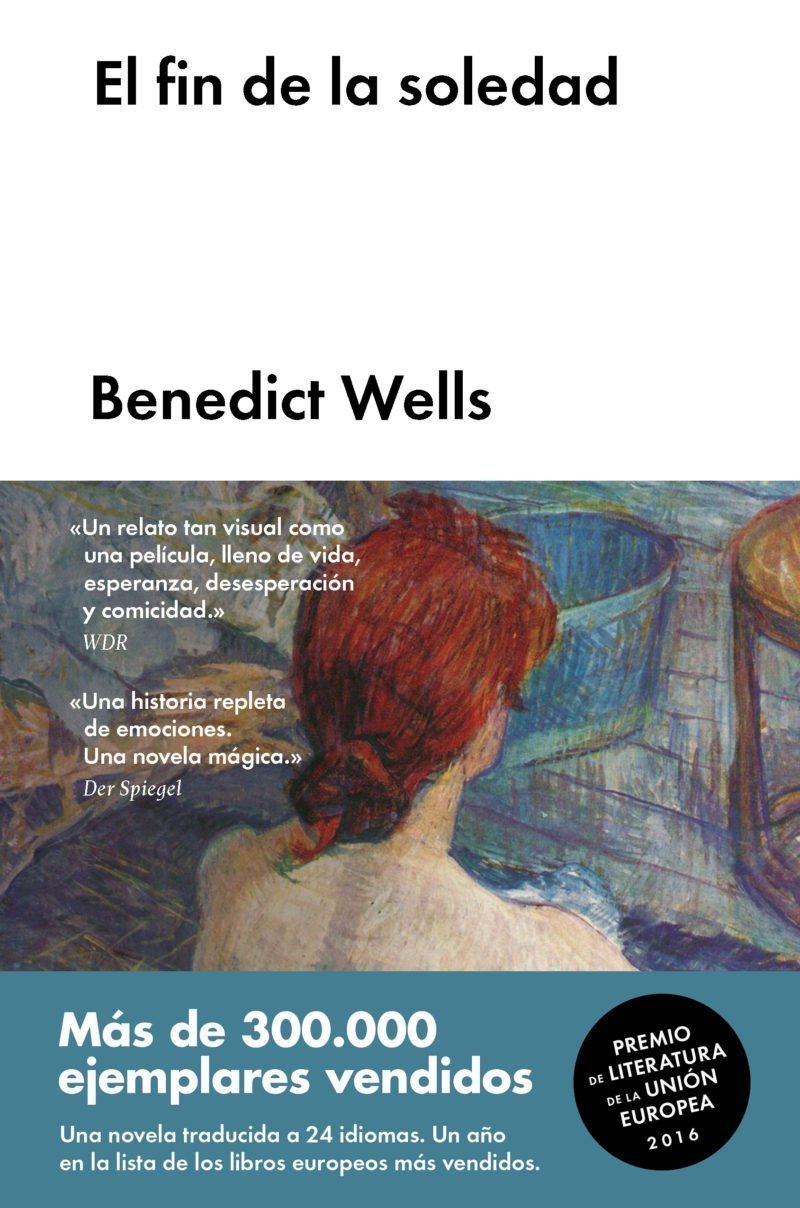

Sinopsis de El fin de la soledad, de Benedic Wells

Desde que sus padres murieron en un accidente, Jules se ha convertido en un niño que vive encerrado en su propio mundo siempre y cuando Alva, con su pelo rojo y sus gafas de concha, no se siente junto a él. Alva será su único gran amor, aunque ambos no acaben de encontrar el valor para decírselo. Sus destinos, marcados por una infancia difícil «que afecta como un enemigo invisible cuando menos se lo espera», se entrelazan con las de los hermanos de Jules.

—————————————

Autor: Benedict Wells. Título: El fin de la soledad. Editorial: Malpaso. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: