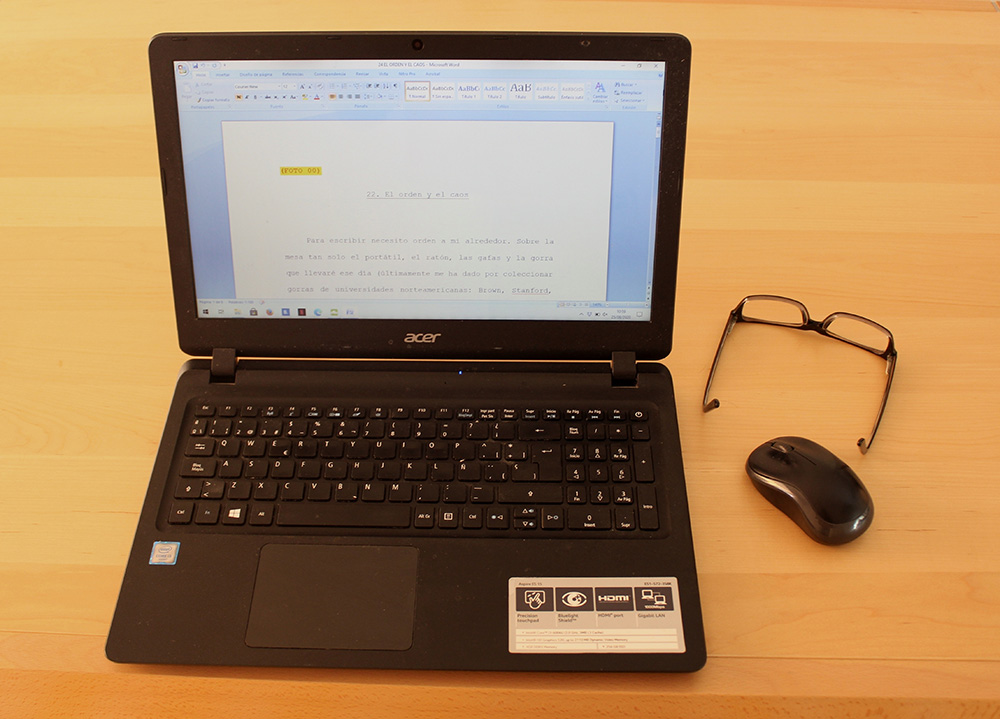

Cuando escribo necesito orden a mi alrededor. Sobre la mesa tan solo el portátil, el ratón, las gafas y la gorra que llevaré ese día (últimamente me ha dado por coleccionar gorras de universidades norteamericanas: Brown, Stanford, Boston, Iowa, Michigan…). El resto de mis objetos personales deben estar en su lugar: mi cartera finita y medio rota, donde solo llevo dinero en billetes y unos pocos carnés y tarjetas de crédito; el espray de agua de mar para limpiarme la nariz —por lo general congestionada—; la docena de libros que necesito en ese momento: bien novedades que reseñar, bien libros para documentar la novela que escribo; el paño de limpiar zapatos, el calzador, los ibuprofenos, las pastillas Fisherman Friends, las mascarillas quirúrgicas… Y, en un estante, mis fetiches de toda una vida: las plumas, los bolígrafos, los portaminas atesorados desde la niñez, herencia de mi padre o de mis abuelos, regalados, comprados; el reloj Tag Heuer regalo de Marta, el Longines de oro de mi abuelo, el reloj del ejército suizo de esfera amarilla que compre a finales de los noventa, en los albores del comercio electrónico. Recuerdo que llegó de Estados Unidos, de un lugar remoto llamado Amherst en el estado de Massachussets.

Entre mis fetiches también tengo una foto de niño pescando con mi abuelo David, y otra que es un montaje de tres fotografías que me hizo mi padre. En la primera aparece el abuelo Ricardo con mi padre en brazos, en el paseo de Gracia de Barcelona en 1946; en la segunda es mi padre el protagonista conmigo en brazos, en Zaragoza en 1972; en la tercera soy yo quien coge a mi hijo Richi, en los Pirineos en 2009. Estas fotos representan para mí el enigma de la identidad: mis abuelos, mi padre: mis otros yos. ¿Cómo fueron ellos en realidad?, ¿qué sintieron? Se marcharon dejando tan solo unas pocas imágenes mudas y sonrientes de sí mismos, y los recuerdos que, día a día, se desvanecen en mi memoria.

Entre las fotos se encuentra la figurita de un lince ibérico sobre una peana de madera. Cuando me la regaló mi hija Laura puso debajo una tarjeta donde se leía: “Hola, soy Foxy, el guardián de tus libros”. Foxy está allí silencioso las veinticuatro horas del día, vigilando los volúmenes de Dostoievski, de Dickens, de Sthendal, de Cervantes, de Kafka…

Con el paso del tiempo he comprendido que mi obsesión por el orden y por la monotonía de la vida cotidiana es lo que sustenta el caos de mi imaginación. Necesito una vida rutinaria para que mi mente sea exuberante y cree mundos literarios, aventuras interiores, escenarios soñados, personajes de ficción compuesto de trozos de seres reales: monstruos del doctor Frankenstein, como suelo llamarlos. Y mis pasos en el mundo de la imaginación solo se guían por las leyes del azar, de la asociación de ideas. Nunca descarto nada a priori, simplemente me dejo llevar.

Lo anterior es aún más cierto en estos artículo de la serie “El arte de narrar”, que escribo semanalmente para Zenda Libros. Cada lunes, cuando me pongo frente al portátil, ignoró de qué tratará el artículo. Lo he pensado vagamente por la mañana, mientras corría por la playa en pantalón corto, sin camiseta, con mi gorra de la Universidad de Boston. Al entrar en un supermercado a comprar limas, un hombre gordo y fiero de barba gris y tez aceitunada me ha amonestado en catalán por acceder sin camiseta. “Está prohibido por la ley” —afirma—. Según él desprendo aerosoles de sudor que pueden contener coronavirus. Me excuso alegando desconocimiento y salgo perplejo con las limas en la mano, agradeciendo al moro Muza la información y asegurándole que no se repetirá. Pero su mirada fiera permanece y yo comienzo a imaginar un gran turbante sobre su cabeza. Si fuera agente de la autoridad, a buen seguro, Muza me obligaría a dejar las limas y marcharme con las manos vacías, para volver con camiseta y purgar mis culpas.

Un lunes más, sobre mi mesa está el portátil, el ratón, las gafas de presbicia, el vaso de zumo de lima con sacarina y hielos. Además del orden y la rutina, para escribir necesito crearme mi personaje de escritor, que va variando con las estaciones y los años. Este verano se compone de las susodichas gorras universitarias, náuticos marrones y bermudas raídas de hace una década con lamparones que ya no se van, sostenidas por un cinturón heredado de mi padre (también de hace décadas). Como estoy en la playa y hace calor, por lo general voy con el torso desnudo a imitación de Picasso en la Costa Azul: ni camiseta, ni polo, ni camisa (aunque creo que esto ya lo conté en otro artículo). También me he dejado crecer una barba cervantina, compuesta de perilla y bigote; mas debo confesar que, de no ser por éstas y por la gorra exótica, podría ser un tripudo cualquiera de los que se solazan leyendo el Marca en el balcón de su casa. La única diferencia morfológica entre ese tripudo y yo es que yo anhelo ser delgado, ayunar, alimentarme de cereales, limas, limones, ajos, cebollas, hongos orientales como el shiitake y el tonku, romero, tomillo algas… Todos estos alimentos incrementarán mis defensas, según un artículo que me pasó Marta, escrito por un médico dietista: comer poco es sano, según él; en cambio, la comida abundante produce radicales libres y se oxida, obligando al cuerpo a trabajar para digerirla, lo cual nos cansa y resta energías. ¿Qué serán los radicales libres…?

Sin darme cuenta, cuando encendía el ordenador, me he quedado pensando en ese lugar que hace veinte años me pareció ignoto: Amherst, el sitio del cual llegó el reloj suizo de esfera amarilla que ahora llevo puesto. Sin duda me resultó desconocido debido a mi escasa cultura literaria de entonces, porque en Amherst, ciudad ubicada en el centro del estado de Massachussets, nació, vivió y murió nada menos que Emily Dickinson, una de las mejores poetisas de la historia de la Literatura, de la cual atesoro hoy las obras completas en tapa dura publicadas por Visor.

Abro Google maps y viajo hasta Amherst. Se trata de un pueblo de apenas cuarenta mil habitantes. Quisiera visitar la casa museo de Dickinson, pero antes decido desplazarme al noreste, hacia una zona boscosa moteada por pequeños lagos donde apenas hay rastro de civilización, tan solo pequeñas carreteras, caminos forestales, casas aisladas. Desciendo a la superficie y camino por una de esas vías. A los lados altísimos pinos y abetos, mezclados con hayas más bajas de hojas amarillentas —recuerdo de pronto que, a una hora en coche, se encuentra Concord, el lugar donde Thoreau escribió el clásico de la literatura: Walden o la vida en los bosques, que me defraudó cuando lo leí porque esperaba una narración y me encontré con un tratado filosófico—. A menudo pensamos que los clásicos, por ser lo más selecto de la literatura, deben necesariamente gustarnos y, paradójicamente, no es cierto. Hay un momento en la vida para leer cada libro y ese momento puede no llegar nunca. Yo, por ejemplo, he intentado leer dos veces el Tristram Shandy de Sterne y me ha exasperado en ambas ocasiones. Tampoco he conseguido encontrar el tiempo necesario para culminar sin somnolencia los siete tomos de En busca del tiempo perdido, de Proust.

Dicho lo cual, ando buscando un medio narrativo para escribir acerca de los libros que voy leyendo, sin la necesidad de reseñarlos, sino pudiendo enmarcar mis reseñas en un diálogo en el cual intervengan distintos actores, distintos puntos de vista en el seno de una narración. Ayer pensaba cómo lograrlo y hoy, mientras doy mi paseo virtual por los bosques estatales de Massachussets, al noreste de Amherst, imagino una casa de madera con un jardín apenas cuidado y apenas vallado, un jardín que, en realidad, es una continuación del bosque. Estamos en verano y los rayos de sol se filtran desde las copas de los árboles. Hay una mesa y unas sillas de madera que han perdido el barniz y parecen echadas a perder, polvorientas. En la casa vive un escritor solitario y enigmático llamado Oliver Greenshaw, doctor en Literatura Hispanoamericana. En su vida cotidiana apenas ve a nadie. Pasa los días leyendo y escribiendo. Hace años fue galardonado con el premio PEN Faulkner y quedó finalista del National Book Award, pero lleva mucho sin publicar y no se prodiga en las redes sociales ni en los medios de comunicación, de modo que éstos lo han olvidado.

Durante los veranos, Greenshaw acoge en su casa del bosque un club de lectura para los cuatro mejores alumnos de la promoción del máster de Escritura Creativa de la Universidad de Boston. En las veladas estivales, Greenshaw ejerce de Sócrates con los jóvenes y entabla con ellos diálogos literarios acerca de los libros que están leyendo, los cuales surgen del azar de las conversaciones. Se trata de tertulias en las que se cuestiona tanto la actualidad literaria como a los clásicos. También se leen en grupo los relatos que Greenshaw va proponiendo escribir a sus alumnos. Todo ello en el contexto de la soledad y de los rumores del bosque.

Comenzaré escribiendo un cuento con este argumento para Zenda, cuyo título podría ser: “Massachussets. Un taller de literatura”. Será al principio un solo cuento. ¿Continuara?, ¿tendrá una segunda parte?, ¿se convertirá en colección de relatos? ¿Llegará a ser novela…? Lo ignoro —me digo mientras cierro Google maps y viajo de vuelta un día más, desde el caos de la imaginación al orden, a la monotonía de la vida cotidiana—.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: