Emily Dickinson (Amherst, Massachusets, 1830-1886) fue tejiendo un tipo de épica basada en la gloria de lo pequeño, el misterio de lo cotidiano, la universalidad de lo doméstico y de lo privado, la insuperable incomprensibilidad de lo inmediato. En esta antología, Preferiría ser amada, la editorial Nórdica ha reunido poemas, cartas y también, y por primera vez en castellano, los envelope poems de la poeta de Amherst, breves poemas que, de un modo a veces difícilmente perceptible, con el mismo sigilo espectacular con el que ella vivía, escribió en los sobres de las mismas cartas, se discute si como complemento a los mismos, o como adorno, o, para los más noveleros, como misteriosa contraseña.

La poeta estadounidense pasó gran parte de su vida recluida en una habitación de la casa de su padre en su Amherst natal. Autora de una obra sencilla y profunda que la ha situado en el panteón de poetas fundacionales estadounidenses que hoy comparte con Edgar Allan Poe, R.W. Emerson y Walt Whitman.

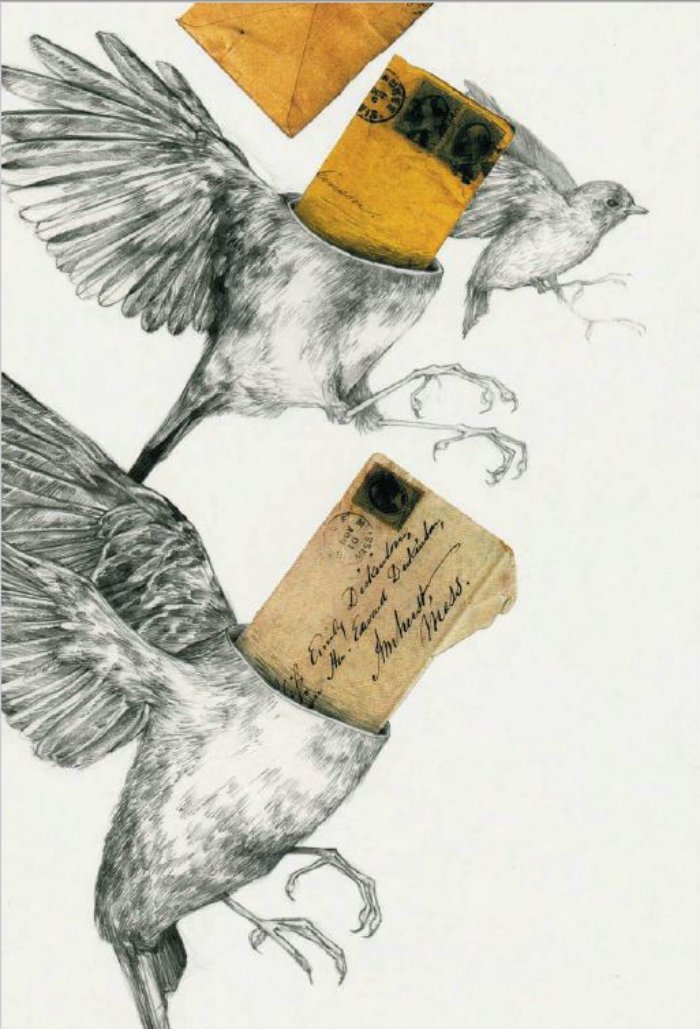

La ilustradora Elia Mervi (Madrid, 1988) ha jugado con resultados maravillosos con esos originales, incluyéndolos en sus dibujos de formas estimulantes y, sin duda atrapada por el espíritu de la poeta, llenas de significados o sugerencias. «Estudié ilustración en la Escuela de Arte numero 10 en Madrid”, cuenta Mervi. «Mi proyecto Quiet Resilience fue seleccionado para el premio Young Illustrator Award y expuesto en Berlin en 2015. Actualmente vivo en Lisboa».

PRÓLOGO

Siempre se escribe mejor cuando se escribe para alguien, pensando específicamente en alguien a quien hay que comunicar algo importante o urgente, o algo que quedó sin ser dicho cuando convenía, y esto, en contra de lo que pudiera parecer, no lo decimos tanto por las cartas que el lector podrá leer en este álbum como por varios de los poemas que aquí se reproducen. Cualquier lector de Emily Dickinson sabe que muchos de sus poemas son apóstrofes, versos escritos en explícita segunda persona a Dios, o a la noche, o a su cuñada, o a un ratón…, sin que se puedan establecer demasiadas jerarquías entre esos personajes: los ángeles no merecen más consideración que los gorriones, si es que no son lo mismo, y a la Muerte se la tutea casi con descaro, pues Dickinson, sin perderle jamás el respeto, tuvo mucha más confianza con ella que con sus propios pretendientes, igual que se entendía mejor con las flores que con algunos de sus familiares.

Sucede, además, que en esta antología hemos querido recoger algunos de esos textos que han venido conociéndose como los envelope poems de Dickinson, breves poemas (algunos de dos versos, pero otros de ocho o diez…) que, de un modo a veces difícilmente perceptible, con el mismo sigilo espectacular con el que ella vivía, la poeta de Amherst escribió en los sobres de las mismas cartas, se discute si como complemento a los mismos, o como adorno, o, para los más noveleros, como misteriosa contraseña. Lo cierto es que algunos de esos poemas rescatados de su correspondencia han pasado al canon dickinsoniano (el establecido por su perplejo preceptor, T. W. Higginson, destinatario de muchas de esas cartas), pero otros han quedado en un limbo impreciso, entre otras cosas porque en algunos casos es hasta difícil decidir o fijar el orden de los versos, estando como estaban escritos en varias direcciones, o admitiendo distintas lecturas según los pliegues y despliegues del papel. Como apéndice a este libro hemos incluido algunos casos de esos textos, para que el lector sepa nítidamente de qué se trata, pero además la ilustradora de este álbum, la luso-madrileña Elia Mervi, ha jugado con resultados maravillosos con esos originales, incluyéndolos en sus dibujos de formas estimulantes y, sin duda atrapada por el espíritu de la poeta, llenas de significados o sugerencias.

Aunque nos cueste un poco aceptarlo, entendemos que la poesía no puede ser siempre sencilla, pero a cambio suplicaríamos que no fuese nunca solemne. Que los poetas comprendieran que se puede ser trascendente sin salirse de las cosas más próximas, de los sucesos ordinarios, de las palabras de todos los días… y que ese punto de vista tiene en Emily Dickinson su ejemplo insuperable, como ocurre también con su capacidad sobrenatural (e indeliberada) para evitar los dos principales enemigos de la poesía, que son lo obvio y lo arbitrario. Casi todo lo que escribimos los poetas son cosas evidentes (o, si no, irrelevantes) o caprichosas (si es que no gratuitas), pero los maestros nos enseñan que es posible una poesía que sea a la vez exacta y sorprendente; que nos deslumbren revelándonos cosas con las que automáticamente, instintivamente, estamos de acuerdo; que nos descubran cosas que alguien al fondo de nosotros mismos ya sabía.

Todo el mundo sabe hasta qué punto es difícil que coincidamos en nuestros juicios las gentes del gremio lírico, pero hay cierta unanimidad a la hora de considerar a Abraham Gragera el mejor poeta español de su generación. Que sea él quien traduce los textos dickinsonianos de este libro, uniéndose a la extensa y prestigiosa nómina de traductores de Dickinson al castellano, es un verdadero acontecimiento que justificaría por sí solo su publicación, pero su aportación textual se une a la plástica de Mervi en un acercamiento al «universo Dickinson» que es no solo doblemente inédito, sino claramente enriquecedor. El diálogo entre la versión de Gragera y la mirada de Mervi constituye no solo una lectura nueva, sino realmente novedosa. Habrá quien piense que Emily lo pone fácil, pero es al contrario: sus palabras eran luminosas, pero extremadamente complicadas, un entramado tan fecundo y frondoso que no admite tanteos superficiales o propuestas poco comprometidas.

Todos hemos conocido en algún momento de nuestra vida a personas perfectamente reales que serían completamente inverosímiles en una novela. Dickinson, según todos los indicios (y todos los testimonios) era de esas, y sus poemas y cartas quedan como resultado un tanto increíble de esa mirada, de esa conciencia, de esos temores y certezas. Aquí hemos recogido un pequeño puñado de unos y otras, que pueden servir como introducción a la autora (qué extraño e inadecuado pensar en Dickinson como «escritora»…), pero que también complacerán a quienes ya están dentro del secreto: «Que personas como estas hayan muerto / nos permite morir con mayor paz»…

Juan Marqués

Playa de la Zurriola, 4 de agosto de 2018

Preferiría ser amada

1147

Después de un siglo

Nadie conoce ya el Lugar

Ni la Agonía que en él se interpretaba

Como una Paz, inmóvil

La maleza triunfante lo cubrió

Los extraños vagaban deletreando

La Ortografía despoblada

De los vivos de antaño

Los vientos de los Campos Estivales

Recuerdan el camino —

El instinto recoge la Llave

Que la memoria dejó caer

77

A Susan Gilbert (Dickinson)

Febrero de 1852

Domingo por la mañana

Gracias doy a los queridos copitos de nieve, porque caen hoy y no un día cualquiera de la semana, cuando el mundo y sus cuidados se afanan en mantenerme lejos de mi amiga, la ausente — y gracias te doy también a ti, querida Susie, que nunca te hartas de mí, o nunca me lo dices, y cuando el mundo es frío y la tormenta suspira con tanta aflicción, cuento con un cálido refugio, ¡a cubierto de la tormenta! Suenan las campanas, Susie, en el norte, y en el este, y en el sur, y la campana de tu pueblo, y los que aman a Dios están impacientes por ir a su encuentro; tú no vayas, Susie, no con ellos, vente conmigo esta mañana a la iglesia de nuestros corazones, donde las campanas no dejan nunca de sonar y el pastor, que Amor se llama — rogará por nosotros.

Todos menos yo acudirán al templo de siempre a oír el sermón de siempre; así de amable es la tormenta inclemente conmigo, pues me deja aquí sentada, Susie, a solas contigo y con los vientos, y me viene otra vez el viejo sentimiento rey, más que antes incluso, pues sé que ni siquiera el buhonero invadirá esta soledad, este dulce Sabbath nuestro. Y gracias también por mi carta querida, que me llegó el sábado por la noche, cuando el mundo entero estaba en calma; gracias por llenarla de amor para mí, y de pensamientos de oro y sentimientos como gemas, ¡pues me parecía recogerlos en cestos repletos de perlas! Esta mañana estoy llena de pesadumbre, Susie, porque no tengo un dulce atardecer con que dorar una página para ti, ni una bahía lo bastante azul — ni siquiera una pequeña habitación allá en las alturas, como la que tienes tú, que me haga evocar el cielo, para dártelo. Así, ya ves, tengo que escribirte, desde abajo, a ras de tierra, sin atardeceres, ni estrellas; sin una pizca de crepúsculo que convertir en poema — ¡para enviártelo! Pero sí habrá misterio y aventura en el viaje de esta carta hasta tus manos — piensa en los valles y colinas, en los ríos que habrá de atravesar, y en los conductores y revisores que se esforzarán por entregártela lo antes posible; ¿y no compone acaso todo eso tal poema que nunca podrá escribirse? Pienso en ti, querida Susie, ahora, no sé cómo ni por qué con más cariño conforme pasan los días, y el dulce mes de la promesa se acerca más y más; y veo julio de un modo muy distinto al de antes — me parecía tan árido y marchito que a duras penas lo amaba por culpa del calor y el polvo; pero ahora, Susie, del año entero el mejor mes; doy de lado a las violetas — y al rocío, y a la Rosa temprana, y a los Petirrojos; todos los cambiaré por ese ardiente y furioso mediodía en que pueda contar las horas y los minutos previos a tu llegada — Oh, Susie, pienso a menudo en cómo intentaré decirte lo mucho que te quiero y cuánto velo por ti, pero las palabras no acudirán, sí las lágrimas, y me dejo caer en la silla, desalentada — si tú ya lo sabes — ¿por qué busco decírtelo entonces? No lo sé; cuando pienso en aquellos a quienes amo, la razón me abandona y a veces temo que tenga que llegarme a uno de esos hospitales para locos rematados y hacerme encadenar para no lastimarte.

Siempre que el sol brilla y siempre que hay tormenta, y siempre siempre, Susie, te recordamos ¿y qué más hay aparte de recordar? ¡No te lo digo, porque lo sabes! De no ser por la querida Mattie no sé qué haríamos, porque te quiere tanto que nunca se cansa de hablar de ti, y nos juntamos y hablamos sin parar, y nos consolamos más que si te lloráramos a solas. Ayer mismo fui a ver a la querida Mattie con el íntimo propósito de no quedarme mucho tiempo, solo un ratito, pues tenía un buen puñado de recados que hacer y ¿puedes creerlo, Susie? Pasó una hora — y otra hora y media más, y no me di ni cuenta de que pasaran tantos minutos — ¿Y de qué te imaginas que hablamos durante todas esas horas? ¿Qué darías a cambio de saberlo? Dame solo un leve atisbo de tu dulce rostro, querida Susie, y todo te lo diré. No hablamos de los padres de la patria, ni hablamos tampoco de reyes, pero el tiempo se llenó de tal manera que cuando se echó el pestillo y la puerta de roble se cerró me di cuenta como nunca antes de cuántas cosas queridas cabían en una única casa de campo. Es tan agradable —como un hogar— la casa de Mattie… Pero es triste también, y no paran de emerger los pequeños recuerdos, y pintan, y pintan, y pintan, y lo más raro de todo: su lienzo no se llena nunca y siempre que vengo lo encuentro tal como lo dejé. ¿Y a quién pintan? Ah, Susie —«decirlo no querría»— pero no se trata del señor Cutler, ni de Daniel Boon, y ya me callo. Qué dirás, Susie, si te cuento que va a venir a verme Henry Root alguna tarde, esta semana, y que le he prometido leerle algunos fragmentos de tus cartas. No debe importarte, querida Susie, porque tiene tanto deseo de escucharlos, y yo no le leeré nada que tú no estuvieras dispuesta a leerle — unos breves fragmentos que le deleitarán. Últimamente le he visto en varias ocasiones y le admiro, Susie, porque habla tanto de ti, y tan bien… Y sé lo fiel que te es cuando estás lejos. Hablamos más de ti, querida Susie, que de cualquier otra cosa — él de lo maravillosa que eres, yo de lo verdadera que eres, y sus grandes ojos resplandecen, y parece tan contento… Sé que no te importará saber, Susie, lo dichosos que somos. Cuando le hablé la otra tarde de todas las cartas que me habías escrito levantó la vista lleno de añoranza y supe qué me habría preguntado de haber tenido más confianza conmigo, de modo que respondí a la pregunta que su corazón quería formular, y cuando alguna tarde placentera, antes de que termine la semana, te acuerdes de casa, y de Amherst, sabe entonces, Amada mía, que ellos te recuerdan, y que «dos o tres» están reunidos en tu nombre, queriéndote y hablando de ti — ¿y no estarás tú allí, en medio de ellos? También he hecho un nuevo, un bello amigo y le he hablado de la querida Susie y le he prometido que os presentaré en cuanto vuelvas. En todas tus cartas, querida Susie, hay muchas cosas adorables, cosas de las que hablaría, pero cuando el tiempo lo permita. No pienses, sin embargo, que las olvido — claro que no — están a buen recaudo en el cofrecito que guarda los secretos — ni la polilla ni el óxido pueden alcanzarlas. Pero cuando llegue ese momento con el que soñamos, entonces, Susie, las traeré, y pasaremos horas y horas hablando de ellas — esas preciosas evocaciones de los amigos — cómo las amaba y cómo las amo todavía. Nada, salvo la propia Susie, me es la mitad de grato. Susie, no te he preguntado si estabas bien, si estás contenta — y no se me ocurre por qué, salvo porque hay algo perenne en aquellos a quienes amamos de verdad, una vida eterna, vigor; como si de ellos se alejara cualquier enfermedad, cualquier quebranto, como si ningún mal se atreviera a hacerles daño, y mientras me faltes, Susie, te clasifico entre los ángeles — y ya sabes que, según la Biblia, «no hay allí enfermedad». Aun así, querida Susie, ¿estás bien, estás en paz? Porque no voy a hacerte llorar preguntándote si eres feliz. No hagas caso a la mancha, Susie.

¡Es porque no he cumplido con el Sabbath!

Qué haré, Susie — no hay espacio suficiente, ni la mitad siquiera para contener lo que iba a decir. ¿No le dirás al hombre que fabrica las hojas de papel que no le tengo el más mínimo respeto?

¿Y cuándo tendré una carta tuya? — cuando te venga bien, Susie, no cuando estés cansada, cuando te falten las fuerzas — ¡Eso nunca!

Emeline va mejorando. Pobre Henry; supongo que piensa que el verdadero amor no fluye precisamente con dulzura.

Mucho amor te mandan Madre y Vinnie; y algunos otros que no se atreven a mandarlo.

¿Quién te ama más, quién te ama siempre, quién piensa en ti cuando los otros duermen?

Es Emilie —

—————————————

Autora: Emily Dickinson. Ilustradora: Elia Mervi. Traductor: Abraham Gragera. Título: Preferiría ser amada. Editorial: Nórdica Libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: