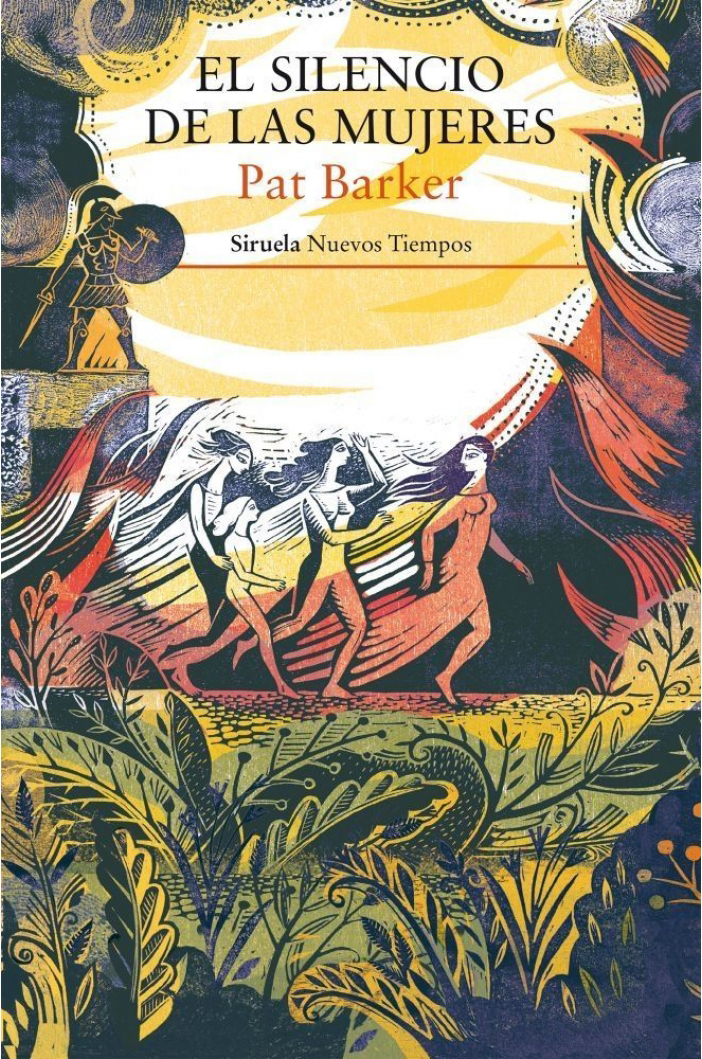

Pat Barker, ganadora del Man Booker Prize, ahonda en la leyenda intemporal de la Ilíada y narra las últimas semanas de la guerra de Troya desde la perspectiva de las no combatientes; una novela poderosa y memorable sobre el más grande de los mitos griegos.

Zenda ofrece las primeras páginas de este libro.

PRIMERA PARTE

1

El gran Aquiles. El genial Aquiles, el deslumbrante Aquiles, el divino Aquiles… Cómo se amontonan los epítetos. Pero nosotras no lo llamábamos así; lo llamábamos el Carnicero.

Aquiles el de los pies ligeros: ese epíteto no deja de tener su interés. Porque, más que nada, más que la grandeza y la genialidad, lo definía lo rápido que era. Se cuenta que una vez perseguía al dios Apolo por la llanura troyana. Cuentan que, cuando se vio por fin acorralado, Apolo dijo: «A mí no me puedes matar; soy inmortal». «Sí, sí», respondió Aquiles. «Pero los dos sabemos que, si no lo fueras, te podrías dar por muerto».

Tenía siempre la última palabra, hasta cuando hablaba con un dios.

Antes de verlo, ya lo había oído; oí su grito de guerra, que retumbó contra el perímetro de las murallas de Lirneso.

Nos habían dicho a las mujeres y, cómo no, a los niños, que buscáramos refugio en la ciudadela, con una muda y toda la comida y la bebida que pudiéramos acarrear. Como cualquier mujer casada que se preciase, yo casi nunca salía de casa —aunque es cierto que, en mi caso, la casa era un palacio—, así que, verme en la calle a plena luz del día era como estar de fiesta. O casi. Porque, entre las risas y los vítores y los chistes a voz en cuello, creo que todas teníamos miedo. Yo, por lo menos, sí que lo tenía. Todas sabíamos que los hombres estaban perdiendo la posición: el combate, que empezó en la playa y en las proximidades del puerto, se dirimía ahora a las mismas puertas de la ciudad. Nos llegaban los gritos y alaridos, el choque de las espadas contra los escudos. Y sabíamos qué nos esperaba si la ciudad caía. Aun así, el peligro no parecía real. Al menos, yo no lo sentía como tal, y no creo que las demás tuvieran una idea más aproximada de ello que yo. ¿Cómo iban a caer aquellas murallas tan altas que nos habían protegido toda la vida?

Pequeños grupos de mujeres venían por las estrechas calles de la ciudad, con sus hijos en brazos, o de la mano, hasta confluir en la plaza principal. El sol daba de pleno, el viento pulía las aristas de los edificios y la sombra de la ciudadela extendía sus negros brazos para acogernos. La claridad me cegó un instante y trastabillé al pasar de la luz intensa a la sombra. Las plebeyas y las esclavas quedaron hacinadas en el sótano, y las que pertenecíamos a la realeza y a familias aristocráticas ocupamos la última planta. Subimos por la escalera que serpenteaba torre arriba, casi sin sitio donde apoyar el pie en los angostos escalones, dando vueltas y más vueltas, hasta que, al fin, salimos, sin transición alguna, a una sala grande que no tenía muebles. Las aspilleras arrojaban haces de luz sobre el suelo, a intervalos regulares, y dejaban los rincones en penumbra. Echamos un vistazo en torno, despacio, en busca de un sitio para extender nuestras pertenencias y crear algo que se pareciera, por poco que fuera, a un hogar.

Hacía fresco al principio, pero, según fue subiendo el sol, empezó el calor, y la atmósfera se cargó mucho. Nos quedábamos sin aire. A las pocas horas, casi no había quien aguantara con el olor a cuerpos sudorosos, a leche, a caca de niño y sangre menstrual. El calor alteraba a los bebés y a los niños pequeños. Sus madres los echaban en una sábana en el suelo y los abanicaban, mientras sus hermanos mayores correteaban de un lado para otro, incontrolables, sin entender muy bien qué pasaba. Había un par de niños, de unos diez u once años, que no estaban todavía en edad de luchar, asomados al hueco de la escalera, haciendo como que repelían a los invasores. Las mujeres no paraban de mirarse unas a otras; tenían la boca seca, no decían gran cosa. Fuera, los gritos y alaridos se hicieron más audibles, y empezaron a aporrear las puertas con gran estruendo. Era un grito de guerra que resonaba una y otra vez; no parecía humano, como el aullido de un lobo. Por un momento, las mujeres que tenían hijos envidiaron a las que tenían hijas, porque a estas les perdonarían la vida. A los chicos, tenían por costumbre matarlos, por poco que se acercaran a la edad de empuñar un arma. A veces mataban hasta a las mujeres embarazadas, les clavaban una lanza en el vientre, por si llevaban dentro un hijo varón. Me fijé en Ismene, a la que mi marido había dejado embarazada; estaba de cuatro meses y se apretaba fuerte el vientre con las manos, como si quisiera convencerse de que no se le notaba la gestación.

Últimamente, la había sorprendido varias veces mirándome —la misma Ismene que puso siempre tanto cuidado en evitarme—, y le había leído la expresión de la cara, mejor que si me lo hubiera dicho con palabras: «Ahora te toca mover ficha a ti. A ver cómo te sienta esto». Era una mirada que me hacía daño, fija y descarada. Yo venía de una familia en la que se trataba bien a los esclavos, y, cuando mi padre me entregó en matrimonio al rey Mines, seguí esa misma tradición en mi propio hogar. Había sido amable con Ismene, o eso creía yo, aunque, ¿quizá no es posible que exista la amabilidad entre ama y esclava, y haya solo distintos grados de brutalidad? Miré a Ismene, que estaba enfrente de mí, y pensé: «Sí que es verdad que ahora me toca a mí».

Aunque nadie mencionase la derrota, todas la esperábamos. Bueno, había una mujer mayor, la tía abuela de mi marido, que no paraba de decir que el repliegue contra las puertas era solo una estratagema; que Mines estaba jugando con ellos al gato y al ratón. Eso dijo: que iban de cabeza a la ratonera, que íbamos a ganar, a arrojar al mar a los griegos y sus ansias de saqueo; y creo que algunas de las mujeres jóvenes la creían. Pero se oyó otra vez el grito de guerra, y otra vez aun, cada vez más cerca, y todas sabíamos quién era, aunque ninguna dijo su nombre.

Sabíamos de antemano a qué nos tendríamos que enfrentar, y pesaba en el aire aquel presentimiento. Las madres abrazaban a las hijas que, pese a estar bastante crecidas, no estaban listas todavía para el matrimonio. No se salvarían ni las niñas de nueve o diez años. Ritsa se acercó y me dijo: «Bueno, por lo menos, nosotras no somos vírgenes». Lo dijo con una sonrisa irónica, y se le vieron los huecos de los dientes que le faltaban, por los muchos embarazos que había tenido, aunque todos los niños se le habían muerto. Asentí e hice un esfuerzo por sonreír, pero no dije nada.

Estaba preocupada por mi suegra, que no quiso que la trajeran en litera a la ciudadela y prefirió quedarse en el palacio. Y esa misma preocupación me sacaba de quicio, porque, de haber sido al revés, ella nunca se habría ocupado de mí. Llevaba un año en cama, aquejada de una enfermedad que le hinchaba el vientre y le arrancaba la carne de los huesos. Al final, decidí que tenía que ir a verla, asegurarme, al menos, de que no le faltaba agua ni comida. Ritsa me habría acompañado, incluso ya se había puesto en pie, pero negué con la cabeza. «No tardaré ni un minuto», dije.

Respiré hondo nada más salir. Aunque fuera en un instante como aquel, cuando el mundo estaba a punto de estallar y caérseme encima, sentí el alivio de respirar aire no viciado. Lo notaba caliente y lleno de polvo, me quemaba en la garganta, pero, aun así, olía a limpio, después de la atmósfera fétida que se respiraba en aquel recinto en lo alto de la ciudadela. Lo más rápido era atravesar la plaza principal para ir al palacio, pero había flechas desparramadas por el suelo, y, en aquel preciso instante, una sorteó las murallas y se clavó con un temblor en un montón de tierra. «No, mejor no me arriesgo», pensé. Bajé a la carrera por una calle tan estrecha que las casas cernidas sobre ella no dejaban pasar casi nada de luz. Llegué al palacio y entré por una puerta lateral que debió de quedar abierta cuando huyeron los criados. A mi derecha, oí relinchos de caballos en los establos. Crucé el patio de armas y eché a correr rápidamente por un pasillo que llevaba a la sala principal.

Me pareció ajeno a mí aquel espacio imponente que albergaba, al fondo, el trono de Mines. La primera vez que entré allí fue el día de mi boda. Me llevaron en litera desde casa de mi padre, al caer la noche, escoltada por hombres que portaban antorchas. En aquel salón, me esperaba Mines, con su madre al lado, la reina Maire. Como el rey había muerto hacía un año y no tenía más hijos, era fundamental engendrar un heredero. Así que casaron a Mines, a una edad mucho más temprana que a la que suelen casarse los hombres, aunque no cabía duda de que ya había causado estragos entre las mujeres de palacio, sin hacerle ascos, de paso, a algún mozo de las caballerizas. Menuda decepción se tuvo que llevar cuando, por fin, salí de la litera, me puse delante de él, temblando, y las doncellas me quitaron el manto y los velos: una cosita esmirriada que era todo pelo y ojos y no tenía casi ni una sola curva que saltara a la vista. Pobre Mines. Su ideal de belleza femenina era una mujer tan gorda que, si le dieras un azote en el culo por la mañana, cuando llegaras a cenar, todavía estaría vibrando. Hizo lo que pudo, una noche detrás de otra, meses y meses, esforzándose entre mis más bien poco voluptuosos muslos, con la voluntad de un caballo enganchado al tiro. Pero cuando vio que no me quedaba embarazada, enseguida se cansó de mí y volvió con su primer amor, una mujer que trabajaba en las cocinas y que, con esa mezcla sutil de agresividad y cariño que tienen las esclavas, lo metió en su cama cuando él tenía doce años.

Ya desde aquel primer día, nada más mirar a la reina Maire, supe que habría pelea. Aunque no fue solo pelea, sino encarnizada guerra. Y, al cumplir los dieciocho, ya tenía a mis espaldas muchas y muy largas y hostiles campañas. Al parecer, Mines no era consciente de toda la tensión que había, aunque la experiencia me dice que los hombres están ciegos ante las agresiones que se infligen las mujeres. Los guerreros son ellos, que llevan cascos y armaduras, espadas y lanzas, y es como si no vieran nuestras batallas, o prefirieran no verlas. ¿Acaso si se dieran cuenta de que no somos las dulces criaturas que ellos creen que somos se les vendría abajo su pequeño mundo?

Todo habría cambiado si yo hubiera tenido un hijo, pero pasó un año y seguía con la cintura prieta, casi como un desafío; hasta que, al final, Maire, con unas ganas desesperadas de tener un nieto, señaló mi esbelto talle y se burló de mí sin ningún recato. No sé qué habría pasado si ella no hubiera caído enferma. Ya había elegido a una concubina, perteneciente a una de las principales familias; una chica que, aunque no estuviera legalmente casada, se habría convertido en la reina a todos los efectos. Solo que, entonces, a la que le creció el vientre fue a Maire. Tenía edad todavía para dar pábulo al escándalo. «¿De quién será?», se preguntaba todo el mundo. Nada menos que ella, que no salía nunca de palacio, ¡a no ser para rezar delante de la tumba de su marido! Hasta que empezó a ponerse amarilla y a perder peso, y ya casi no abandonaba nunca sus aposentos. Y, como ella no pudo llevar a cabo las negociaciones para incorporar la concubina de dieciséis años a la familia, todo quedó en nada. Vi ahí mi oportunidad, la primera que se me brindaba, y no la desaproveché. Muy pronto, todos los funcionarios de palacio que le habían sido leales a ella pasaron a responder ante mí. A partir de entonces las cosas en palacio, lejos de empeorar, empezaron a funcionar mejor.

Estaba en mitad de la sala, recordando todo aquello, y el palacio, en el que había siempre muchos ruidos —voces, estrépito de cazuelas, correteo de pies—, se extendía delante de mí en absoluto silencio, igual que una tumba. Sí que llegaba todavía el estruendo de la batalla desde el otro lado de las murallas, pero era un ruido que, como el zumbido intermitente de una abeja una tarde de verano, venía solo a intensificar aquel silencio.

Me hubiera gustado quedarme en el salón del trono, o, mejor aún, ir al patio interior y sentarme debajo de mi árbol favorito, pero sabía que Ritsa se empezaría a preocupar, así que subí despacio las escaleras y fui por el pasillo que llevaba al aposento de mi suegra. Cuando abrí la puerta, la madera soltó un crujido. La habitación estaba en penumbra; Maire tenía bajadas las persianas, bien porque la luz le hacía daño a la vista, o porque quería hurtarle su propio aspecto a los ojos del mundo, no sabría decirlo. Había sido una mujer muy hermosa, y me di cuenta, hacía ya semanas, de que había desaparecido un espejo de bronce muy bonito que fue parte de su dote.

Algo se movió en la cama y, en la penumbra, vi una cara muy pálida que se volvía hacia mí.

—¿Quién es?

—Briseida.

Apartó la cara en el acto. No esperaba oír ese nombre. Se había encariñado de Ismene, que, en teoría, llevaba en sus entrañas al hijo de Mines —y puede que fuera cierto, aunque, con la vida que traen los esclavos, no siempre es posible saber de qué padre es cada hijo—. Sin embargo, en aquellas últimas semanas y meses, la desesperación había llevado a Maire a depositar en ese niño todas sus esperanzas. Porque, aunque Ismene era esclava, a los esclavos se los puede liberar, y si al final daba a luz a un niño varón…

Me adentré más en el cuarto.

—¿Os hace falta algo?

—No. —Lo dijo sin pararse a pensarlo. Solo quería que me fuera.

—¿Tenéis agua suficiente?

Posó la vista en la mesilla. Rodeé la cama y cogí la jarra, que estaba casi llena. Le colmé la copa y fui a rellenar la jarra a la tina de agua que quedaba en el rincón más alejado de la puerta. Era un agua estancada y caliente, cubierta por una capa de polvo. Hundí la jarra en lo más hondo y la llevé de vuelta a la mesilla. La luz entraba por las rendijas y formaba cuatro estrías que cruzaban las rayas rojas y moradas de la alfombra a mis pies. Era una luz tan brillante que me hacía daño a la vista, aunque la cama estaba casi sumida en la más completa oscuridad.

Maire hizo un esfuerzo por incorporarse. Le llevé la copa a los labios y bebió con ganas y con un espasmo de la garganta cada vez que tragaba. Levantó la cabeza al cabo, y pensé que ya no quería más, pero soltó un pequeño bufido, a modo de protesta, cuando fui a apartar la copa. Al acabar, se secó la boca con cuidado en una esquina del velo. Noté su rechazo, al darse cuenta de que yo había sido testigo de la sed que padecía y de su indefensión.

Ahuequé las almohadas en las que descansaba la cabeza. Al echarse hacia delante, me chocó que se le notara la espina dorsal, protuberante, bajo la pálida piel. Cuando limpias un pescado después de guisarlo, le sale la espina así. Apoyé su cuerpo en las almohadas despacio, y soltó un suspiro de alivio. Al alisar la ropa de cama, cada pliegue exhalaba olor a enfermedad, a vejez… y a orina también. Me enfadé. Hacía tiempo que odiaba a aquella mujer, con todas mis ganas, y razones para ello no me faltaban. Entré en su casa con catorce años, una chica sin madre que le sirviera de guía. Ella podía haber sido amable conmigo y no lo fue; me podía haber ayudado a encontrar mi lugar entre aquellas paredes y no lo hizo. Aunque no tenía motivos para quererla, me enfadé porque, al haberse dejado consumir hasta no ser más que un montón de carne arrugada y salientes huesos, no me quedaba ya casi nada que odiar. Sí, había ganado yo, pero bien magra fue mi victoria. Y no solo porque Aquiles estuviera aporreando las puertas de la ciudad.

—Hay algo en lo que sí me podrías ayudar —lo dijo en voz alta, clara y fría—. ¿Ves ese arcón de ahí? Lo veía, pero no del todo. Era una pieza rectangular de roble macizo y labrado, envuelto en su propia sombra, a los pies de la cama.

—Quiero que saques una cosa de ahí. Levanté la tapa, y salió un olor a cerrado, a plumas y a hierba seca. —¿Qué tengo que coger?

—Hay un cuchillo. No, por arriba no…; más adentro… ¿Lo ves? Me volví a mirarla: tenía la vista fija en mí; no pestañeaba ni bajaba los ojos.

El cuchillo estaba entre la tercera y la cuarta capa de ropa de cama. Al desenfundarlo, la afilada hoja lanzó un pérfido reflejo que me deslumbró un instante. Quedaba lejos de ser el cuchillo pequeño, de adorno, que yo esperaba hallar allí, como los que sacan las mujeres ricas para cortar la carne. Era tan largo como las dagas que los hombres emplean en las ceremonias, y seguro que había sido de su marido. Se lo llevé y se lo puse en las manos. Ella lo miró y pasó la vista por las joyas incrustadas en la empuñadura. Por un instante, pensé que me iba a pedir que la matara, y me pregunté cómo iba yo a reaccionar, pero no. Suspiró y dejó el cuchillo a un lado.

Se incorporó un poco en la cama y dijo:

—¿Te has enterado de algo? ¿Sabes qué está pasando?

—No. Sé que están a las puertas.

—No me costó sentir pena por ella entonces: una mujer mayor, a la que la enfermedad había hecho todavía más vieja, que no se atrevía a preguntar si habían matado a su hijo—. En cuanto me entere de algo, tened por cierto que os lo diré…

Asintió, y deduje que podía retirarme. Al llegar a la puerta, me detuve, apoyé la mano en la aldaba y volví la vista atrás, pero ya se había dado la vuelta.

—————————————

Autor: Pat Barker. Título: El silencio de las mujeres. Editorial: Siruela. Venta: Amazon y Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: