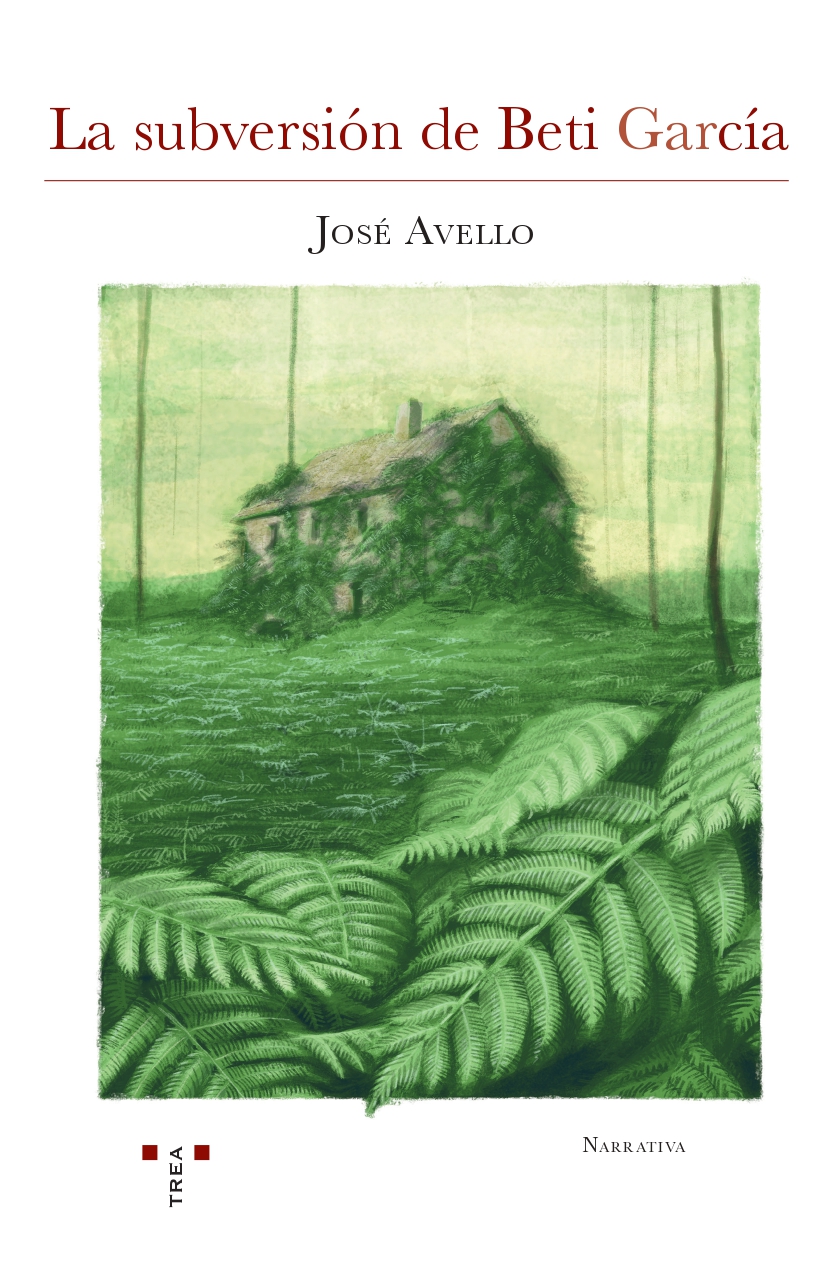

La editorial Trea acaba de publicar La subversión de Beti García, la que fuera la primera novela de uno de los autores españoles más relevantes de los últimos años, José Avello (Cangas de Narcea, 1943 – Madrid, 2015). Con la segunda novela, Jugadores de billar (Trea), una metáfora de la vida en la que los jugadores planean sus estrategias en el juego igual que lo hacen en la vida diaria, obtuvo los mayores elogios de la crítica más rigurosa, como la del académico de la RAE José María Merino: «En un panorama narrativo tan confuso como el que estamos viviendo, donde hay quien sigue profetizando la muerte de la novela y en el que no es raro que la abrumadora sinergia mediática y comercial ponga de moda, junto a algunas ficciones relevantes, muchas otras desprovistas de interés estético y literario, el buen lector se sentirá reconfortado ante Jugadores de billar”. Y la de Santos Sanz Villanueva (ambas en Zenda): “Por su reflejo múltiple y vivaz de una negra provincia, Jugadores de billar alcanza la categoría de novela extraordinaria, una de las mejores desde la Transición”.

José Avello fue un hombre distinguido y culto, con retranca norteña, que mantuvo siempre una postura elegante para estar en el mundo sin molestar. Nunca buscó la foto ni el elogio y siempre quiso escribir la novela perfecta.

Zenda publica las primeras páginas de La subversión de Beti García.

No es necesario decir nada acerca de la época anterior, excepto que, aparentemente, todo marchaba bien. Mi hija nunca nos había dado ningún disgusto ni había mostrado apenas interés por lo que —según algunos de nuestros amigos con hijos de la misma edad— constituía el conjunto de vicios de la nueva juventud: el abandono en las drogas, el sexo precoz y las canciones en inglés (sin saber inglés) o con letras carentes por completo de sentido. No teníamos con ella ese género de problemas.

Pero hubo un día, poco después de que Beti cumpliese los quince años, en que sentí cómo se abría entre nosotros un pozo de miedo, un espacio cargado de repulsiva confusión que nos englutía sin dejarnos pensar y dominaba en nuestros actos inexplicables como si estuviésemos sometidos a una entidad superior, un tótem temido y deseado que nos conducía hacia el horror. Solo porque existió ese día he aceptado estar aquí recluido.

Existieron más días como ese, días en los que el horror era tranquilo y rutinario como un oficinista y uno transitaba por él sin que los latidos del corazón se alterasen ni una pizca. No siempre se debe identificar al horror con las tinieblas, porque yo he visto un horror luminoso entrando a raudales por el ventanal del salón e inundando con su lógica todo lo que había dentro: mi mujer pintándose morosamente las uñas y hablando sin mirar a nadie; mis dos hijas pequeñas jugando con unas muñecas sobre la alfombra, y mi hija Beti, sentada sobre el borde de la butaca con las piernas muy juntas y un cestito de mimbre sobre las rodillas, tratando por todos los medios de no cruzar su mirada con la mía. Pese a estar atareada con el cestito, yo sabía que su atención principal estaba dirigida a eso: no mirarme. Yo, mientras tanto, leía el periódico, porque hacía diez minutos que habíamos acabado de almorzar y Carmina nos iba a traer el café al salón. Esa es una de las características del horror: la lógica de la cotidianeidad, una lógica infinitamente superior a cualquier otra razón que me obliga a leer el periódico después de almorzar, fumar tras el café, salir a cenar los viernes y oír hablar incesantemente de frigoríficos que se estropean, segadoras de mala calidad, chicas del servicio ineptas, coches nuevos; y también del irregular hermano de mi mujer que no quiere conseguir empleo, se ha dejado barba y se pone la americana directamente sobre la camiseta. En mi familia se habla de él permanentemente.

En el salón de mi casa el horror era más nítido porque estaba aparentemente más alejado del crimen. Lidia nos hablaba sin levantar los ojos de su pincelito de esmaltar:

—…así que yo creo que debemos comprarte un par de zapatos bajos y el otro par de medio tacón; no porque me importe que lleves tacón alto, sino porque ya no se llevan. Si te fijas, el tacón alto ya no lo ponen ni en los zapatos de fiesta, ¿verdad, José Manuel?

Desde algún tiempo atrás sus pensamientos eran inaccesibles para mí. Me negaba a creer que sus palabras respondiesen a pensamientos: ¿cómo se puede pensar todo el tiempo en zapatos? Quizás lo hacía para asegurar la situación, es decir, para impedir otras palabras y otros pensamientos; donde hay zapatos, frigoríficos estropeados o hermanos díscolos, no puede haber nada más. Ni siquiera podía estar ella misma.

—No sé —dije—. Que se compre ella los zapatos que más le gusten. Imagino que tendrá que vestirse conforme a su propia personalidad.

Busqué la mirada de mi hija para ofrecerle una sonrisa y, mientras tanto, iba pensando en la sonrisa que esperaba de ella: apenas un movimiento de los labios hasta que se le forman leves hoyuelos en las mejillas y un brillo especial en los ojos. Pero ella continuó con la atención puesta en la cestita de mimbre.

—¡Pero si ella prefiere los de medio tacón! —exclamó Lidia irguiendo la espalda y mirando hacia mí—. Y los bajos los necesita para ir al colegio.

—A mí me da igual —musitó Beti sin levantar la vista.

Mi mujer, con los dedos extendidos y separados, agitó la mano izquierda en el aire para secarse el esmalte de las uñas recién pintadas.

—Me dijiste que preferías los de medio tacón. Pero, ¡claro, si por ti fuese irías siempre descalza!

En ese instante tuve la certidumbre de que Beti no iba a contestar. Por las perneras de sus vaqueros le asomaban los pies descalzos, pese a estar en diciembre; sus manos seguían atareadas con los objetos heterogéneos de la cestita de mimbre donde, bajo un pañuelo de cuadros, se adivinaba, entre otras cosas, una manzana roja; creo que se trataba de una manzana de porcelana que antes había, junto con otras frutas también falsas, en una fuente que nos regaló la tía Berta con motivo de alguno de sus innumerables viajes. La fuente y el resto de las frutas seguían sobre el aparador y Lidia seguramente no se había dado cuenta de que faltaba la manzana.

—También le gustan las botas de baloncesto —dije sonriente.

Pero Beti no me miró. Nunca lo hace cuando está su madre presente. Yo sabía que, de forma inevitable, su madre y yo nos íbamos a deslizar hacia una agria discusión sobre zapatos, mientras ella permanecía en silencio, aunque a ninguno nos importasen los zapatos. Ese es otro de los desconcertantes mecanismos del horror: un odio sutil va cubriendo de forma imprecisa las palabras banales de la cotidianeidad sin alterar su tono cotidiano, sin necesidad de que abandonemos el periódico, el ventanal soleado, el esmalte de las uñas.

—No conozco a ninguna chica de su edad que lleve hoy zapatos de tacón alto. Excepto las criadas —dijo Lidia, como si nos escupiese con las palabras.

Las niñas pequeñas dejaron momentáneamente sus muñecas sobre la alfombra y tensaron sus cuerpecitos relajados sin saber por qué; de repente se les abalanzaba en el interior una ola de congoja.

—Ella no dice que quiera comprarse zapatos de tacón alto, ¿verdad, Beti?

Beti no respondió.

—Por mí, que se compre los que le dé la gana. Pero, eso sí, luego que no me los deje por ahí tirados sin usar, porque a los cuatro días no le gustan.

¿Cómo describir la violencia que se oculta en los intersticios de la voz?

—Mamá —musitó una de las niñas con temor.

Lidia, aún con el pincelito de esmalte en la mano, le dirigió una mirada gélida y la niña enmudeció instantáneamente. Yo sentí un dolor en la mandíbula, seguramente porque la había tenido apretada como una tenaza. Beti intervino con voz apaciguadora.

—A mí me da igual, mamá, cómprame los que tú quieras.

Mamá. Nunca, desde que era una niña, me llamó a mí papá o padre o algo parecido, sino José Manuel e incluso, con una cierta gracia, «Coche Manel»; y cuando quiere bromear usa esas palabras infantiles: «coche», «auto», «motor», etc., y cualquier otro sinónimo que sirva para eludir la distancia del parentesco. Es curioso, nunca había pensado que el parentesco fuese una distancia, sino justamente lo contrario, la expresión de la proximidad; y sin embargo, esas palabras: padre, madre, hermano, parecen barreras, más que uniones.

—Si tú no te tomas la molestia de venir conmigo, no esperes que recorra todas las zapaterías de Oviedo para darte el placer —exclamó Lidia.

Por el pincelito, mantenido en el aire en posición invertida, comenzó a deslizarse una gota de esmalte color malva que amenazaba mancharle las yemas de los dedos; Lidia se dio cuenta e intentó meterlo bruscamente en el frasco, pero el pincel chocó con el borde y el frasco cayó derramando el esmalte sobre la mesa.

—¿Ves lo que habéis conseguido? —gritó.

Las niñas, que la miraban atentamente desde el suelo, retrocedieron con temor.

—Por Dios, Lidia —dije—, vas a asustar a las niñas.

—¿Asustarlas yo? —gritó—. ¿Yo?

Irremediablemente las niñas se pusieron a llorar. Por primera vez, mientras nos arrodillábamos para calmarlas, Beti me miró a los ojos. No sonreía, pero no había hostilidad en sus ojos negros; siempre hemos sido amigos, incluso cómplices.

A la edad de nueve años, un día en que estaba sentada sobre mis rodillas, me dijo: «Cuando sea mayor no me casaré…, tampoco me casaré contigo». No puedo explicar la fascinación y la inquietud que me produjeron esas palabras, ni en qué lugar recóndito me conmovieron. La niña contestaba a un requerimiento que yo no había formulado, pero su respuesta creaba la pregunta e implícitamente me la imputaba, de la misma manera que quien se defiende sin ser agredido genera la amenaza del otro (y a veces el ataque), como si las causas de los actos estuviesen en los efectos que provocan. ¿Por qué me acusaba y me prevenía de lo que jamás había proyectado? Era como darme y quitarme algo al mismo tiempo: sus palabras creaban la posibilidad y, simultáneamente, la hacían fracasar. Sí, era tan solo una niña y no había que darle importancia; tampoco entonces yo le di importancia; pero los niños son sagaces para las actitudes y los gestos aunque desdeñen las palabras usándolas como juguetes que varían de significado cada día; Beti había definido mi actitud cuando yo mismo la ignoraba y así fue también más tarde, en esos días de los que estoy hablando, cuando el horror era diáfano y cotidiano y yo naufragaba buscando un asidero para su conducta (y para la mía), sin poder explicar lo que nos estaba ocurriendo: Beti eludía mi mirada. Me esquivaba sin necesidad, sin causa alguna para ello, sin que tuviese nada que reprocharme; permaneciendo a mi lado, me ignoraba.

Al principio pensé que se sentía aturdida por la adolescencia; no estaba entrenada para un cuerpo nuevo y cambiante en el que la voluptuosidad se manifestaba de forma involuntaria en los gestos más inocentes. Pensé que su rostro entornado o aquella evidencia de sus párpados en mi presencia eran medidas contra el descontrol, expresiones de recato para evitar que el cuerpo dijese lo que ella quería ocultar; su alejamiento no sería más que vergüenza adolescente ante el propio cuerpo extraño, demasiado ondulado para la rectitud infantil que lo habitaba, demasiado bello para quien nunca ha medido el apetito de los demás. Pero pronto supe que no era la incomodidad de su crecimiento lo que la apartaba de mí; con los demás —hombres o mujeres— continuaba siendo igual de infantil, espontánea y alegre que antes; solo conmigo se portaba como una ramera. Me eludía, pero no me abandonaba; evitaba mi contacto, pero buscaba mi presencia; me mostraba la suavidad aterciopelada de sus mejillas, el profundo candor de sus ojos negros que reclamaban de mí el deseo de protegerla y preservarla, pero rehuía mis miradas y sus mejillas se escabullían como peces cada vez que intentaba besarla. Se burlaba de mí y yo no sabía la forma de pedirle explicaciones sin caer en el ridículo, sin que se produjesen equívocos y yo mismo me muriese de vergüenza.

Hasta muy poco tiempo antes yo había conocido los últimos intersticios de su pensamiento y habría podido predecir —salvo algunas lagunas fascinantes— cada paso de su conducta espontánea. Luego creció de pronto o, mejor dicho, se trasladó de lugar; no fue precisamente un cambio lo que se produjo en ella, sino el establecimiento de una distancia sutil e infranqueable. Ni siquiera podía intentar un acercamiento sin que me pareciese grotesco. Hubo un día en que noté esa distancia por primera vez, un primer día en que el horror comenzó a volverse cotidiano y diáfano: un pozo de luz.

Fue un domingo del último otoño. A media mañana salí a comprar el periódico y a pasear un rato por Buenavista, en cuyas calles soleadas, precisamente los domingos, los niños son absolutos protagonistas y una enorme cantidad de maridos con corbata acompañan a las jóvenes madres tras la salida de misa; abruma tanto decoro cuando se predecía que nuestra generación —y esa generación más joven de treintañeros— iba a ser salvaje. Tomé un café en San Remo, leí el periódico y regresé a casa sobre la una y media silbando atolondradamente, contagiado por la soleada futilidad del transcurso del tiempo. Era un atolondramiento beneficioso porque me liberaba momentáneamente de la pesadilla en que se había convertido la empresa desde unos meses atrás y del constante aguijonamiento de Lidia, que me acusaba de debilidad —y aún lo sigue haciendo— porque estaba dispuesto a vender la obra de Gijón con pérdidas. Mi padre me ha dejado entre las manos una ruina y exigen un éxito; ni él ni Lidia pueden aceptar que los pisos no se venden sin la licencia y que para obtenerla hay que derribar dos plantas, hacer reformas, urbanizar los accesos y, finalmente, ponerlos a unos precios imposibles para su calidad. Lidia pretende que soborne a los nuevos funcionarios del ayuntamiento, que todo hombre tiene un precio, etc. Toda una vieja filosofía heredada de mi padre en cuya conclusión está mi debilidad e incompetencia; para qué seguir.

Cuando llegué a casa, Carmina estaba barriendo la entrada del porche y tenía la puerta abierta.

—La señora y la señorita están en el salón —me informó bajando los ojos.

Carmina es oriunda de Ambasaguas, como toda mi familia, y pese a su espalda de descargador de muelle, o quizás a causa de ella, es tímida como una flor; cuando habla realiza insuperables esfuerzos para combatir su acento y termina enrojeciendo inevitablemente.

Entré en el salón y esto fue lo que vi: Lidia, hincada en el suelo de rodillas, adoraba a Beti. Ella estaba de pie sobre la mesita de mármol, al lado del ventanal y, vistas a contraluz, formaban una escena pagana. No me causó tanto estupor el inexplicable sometimiento de mi mujer arrodillada, como la odiosa y fascinante vanidad de mi hija, cuyo perfil resplandecía bajo la luz del sol, perdida la mirada en la conciencia de su propia belleza.

—¡Por el amor de Dios!, ¿qué estáis haciendo?

Lidia ladeó levemente la cabeza y entonces pude distinguir los alfileres que sujetaba dificultosamente entre los labios. Quiso decir algo, pero desistió con un gesto de la mano y volvió a coger el borde de la falda de Beti, cuya bastilla estaba redondeando. ¿Cómo había podido creer, ni siquiera por un instante, que la adoraba?; ¿en qué lugar ignorado de mi alma estaba colocada Beti para poder verla inesperadamente como una diosa ante la que postrarse?

Beti también se volvió hacia mí, sin mover los pies. Su rostro iluminado expresaba concentración y mostraba una belleza, tan alejada de las pasiones del carácter, que la sensación de verla como un ser superior no acababa de desvanecerse. Llevaba sobre los hombros un trozo de tela azul, listado a rayas amarillas, que le caía descuidadamente hasta la cintura. Giró levemente el torso, extendió un brazo hacia mí y me dijo:

—Sé un secreto.

La tela que tenía sobre los hombros se deslizó lentamente por el brazo y sus senos quedaron al descubierto. Era mi hija, la había visto desnuda mil veces durante su infancia, la había vestido y desvestido y en mi mente siempre había estado representada por aquel cuerpecito sonrosado que se estremecía bajo las cosquillas. Y ahora, injustamente, una ola de azoramiento se apoderaba de mí mientras sentía cómo me sonrojaba. Ella se dio cuenta inmediatamente, pero no hizo nada por ocultar su pecho desnudo, nada que pudiera aliviar la vergüenza y la angustia; me miraba atentamente para no perderse ni un ápice de mi inferioridad. Porque, antes que nada, traté de evitar que mi azoramiento quedase al descubierto y la contagiase o la hiciese sentirse culpable, por eso no aparté la vista ni di media vuelta fingiendo no ver; traté de actuar con naturalidad, pero el calor aumentaba en mi rostro y los ojos se me humedecían por momentos y ella me dejaba ver hasta abrumarme. Bajé la vista bruscamente, cuando ya era quizás inevitable que ella atribuyese a deseo lo que solo era turbación. ¿Podía ser deseo?; muchas veces, desde entonces, me he interrogado acerca de esos confusos sentimientos que nos hacen desear justamente lo que más tememos. Pero mi atención consciente estaba dirigida a detener aquel torbellino de vergüenza y turbación y cuando levanté los ojos hacia su rostro percibí que, en ese preciso instante, cesaba en sus labios una sonrisa, una cierta distensión que un instante antes pudiera haber estado expresando desdén, o desprecio, o quizás conmiseración; ¿era posible recibir una expresión peor? La conciencia de mi flaqueza, que me postraba bajo su cuerpo inesperado, acrecentaba mi azoramiento; mantuve clavada la mirada en su rostro —aunque también veía su pecho— e hice esfuerzos para no parpadear, para que viese que, pudiendo mirar lo que continuaba desnudo, renunciaba a ello y no le daba importancia.

—Pero no te lo diré.

—No me dirás ¿qué? —pregunté.

Lidia, sin levantar la cabeza, ni dejar de manipular el borde de la falda, musitó:

—Muévete.

Beti se giró entonces moviendo los pies y se quedó frente a mí, haciéndose inevitable su cuerpo blanquísimo. Las dos formaban entonces una sola figura en la que Beti emergía de los hombros postrados de su madre, mostrando los senos desnudos, más grandes de lo que yo hubiera imaginado (caso de habérmelos imaginado jamás) y con un gesto que, ya no podía dudarlo, era una oferta o una provocación.

—El secreto —dijo.

Solo entonces se cubrió con la tela y fue en ese preciso instante cuando identifiqué su rostro, su gesto y mi terror: era la fotografía de la tía Betsabé, las ciénagas del tiempo que regresaban de golpe y me atrapaban cuando menos sospechaba de ellas, encarnándose en el rostro y en el cuerpo de mi hija.

Ahora ordeno los acontecimientos y, al escribirlos, aparecen formando secuencias nítidas que se suceden unas a otras dando la impresión de que unos acontecimientos son la causa de otros; pero cuando ocurrieron no se presentaron así, sino tumultuosamente mezclados, como breves explosiones de la mente y de los sentidos, fogonazos que se iluminan unos a otros sin aparente conexión. No por ocurrir después algunos acontecimientos son efecto de otros anteriores; a veces es al revés y es probable que mi hija sea la causante de todo mi pasado, incluso de aquel en el que ella aún no existía. He dormido tanto durante estas últimas semanas que no sé con absoluta certeza cuánto aporta el sueño de su propia luz y cuánto el orden caprichoso de la memoria; sin embargo, no debe preocuparme establecer demasiado nítidamente esas fronteras, pues sueño y memoria son países que ocupan el mismo territorio y, según la ocasión, se rodean el uno al otro. En definitiva, quizás la pregunta correcta sea: ¿por qué mi mujer adoraba a mi hija simulando que le cosía la falda?, ¿por qué yo quise destruirla simulando amarla?, ¿quise amarla simulando destruirla? Pertenezca al patrimonio del sueño o de la memoria, conservo la impresión de su rostro como la huella de un animal antiguo y gigantesco dejada sobre la arcilla fresca de la emoción de un niño; fue esa huella la que me llevó muchos días después hasta la vieja fotografía, cuando ya todos estábamos instalados en la espiral del horror y ningún acto era nada por sí mismo, sino mero indicio de otros actos ocultos que no podíamos dominar. Aquel gesto de mi hija, aquella mirada desde la desnudez no me decía nada, solo marcaba distancias y se descomponía en otros gestos más pequeños e insignificantes cuyo sentido no alcanzaba a descifrar. La pequeña nariz, la boca carnosa, la frente limpia, estando bien formadas como órganos particulares, componían un conjunto sombrío, incluso obsceno, como si cada parte procediese de un rostro distinto y fuese a unirse allí por un perverso azar (o por una voluntad perversa); eso fue lo que vi aquel día en el rostro de mi hija resplandeciente bajo la luz del sol, una expresión al mismo tiempo serena e indecente, distante y provocadora y, sobre todo, una expresión que no era suya, sino de una fotografía vieja, una fotografía que yo había visto a lo largo de mi infancia: el rostro del ángel de la guarda, el rostro obsceno del ángel.

Siendo yo un niño, mi madre me dio una fotografía. Fue un día de lágrimas. ¡Era todo tan inexplicable! Era secreto: todo era secreto, misterioso. Los niños andábamos apesadumbrados por los misterios, por los silencios que se hacían a nuestro paso, por las puertas escondedoras tras las que siempre se tramaba algo incomprensible —las puertas fueron siempre febriles deseos de escucha, enemigas de la verdad y de los niños—. Entre lágrimas —¡cuánto aborrezco las lágrimas inexplicables!—, mi madre me entregó una fotografía, la fotografía de la tía Betsabé, es decir, de Beti García, de quien hasta entonces jamás había oído hablar e ignoraba su existencia —en rigor la he ignorado siempre, salvo por ese hecho—. Creo que era la primera vez que yo veía llorar a mi madre y estaba asustado. Por aquellos días llegaban a Ambasaguas los falangistas y hacían hogueras en la plaza de la iglesia, donde se quedaban por las noches cantando hasta muy tarde. Yo los oía desde el cuarto de la torre y por el ojo de buey veía el resplandor de las hogueras. No nos dejaban salir de casa a los niños porque, según decían, los montes cercanos estaban infestados de bandidos y asaltantes de espesas barbas que vestían largos guardapolvos blancos, grandes sombreros y llevaban cuchillos de sacamantecas. Olvidín los había visto: tres de ellos eran hermanos, vivían en cuevas y robaban niños. Les llamaban los hermanos Maquis. (No sé por qué se me ocurre ahora que yo no tengo hermanos, ni siquiera primos u otros parientes, y que no he mencionado este hecho hasta ahora. Sin embargo, Olvidín me hablaba a veces de un primo mío —¿o suyo?—, otro niño al que después he olvidado. Y me pregunto ahora si yo era un niño solitario. ¿Qué es un niño solitario? Me aterra la seriedad de los niños, su reconcentrada dedicación a la verdad y su falta de astucia. Deberíamos exigir que todos los seres humanos fuesen astutos, aunque solo fuese por piedad hacia los demás; pero los niños son tan serios, tan racionales y, por eso, ¡tan impíos! ¡No saben mentir, esa es su impiedad!).

Aquella tarde, desde el patio de la escuela, vimos pasar a los falangistas en camiones. Cantaban himnos y agitaban los fusiles en el aire; bajaban con ellos a tres hombres muertos. Todos escapamos de la escuela y fuimos corriendo hacia el ayuntamiento, donde se concentraba la gente. En el suelo, sobre el cemento, se alineaban los tres muertos mirando hacia el cielo con los ojos muy abiertos. No llevaban guardapolvos, sino ropa vieja, muy sucia. Eran de raza blanca, no extraños.

A uno le faltaba media cara y un guardia le puso un saco por encima para que no le viésemos. A otro le faltaban los zapatos y un niño le tocó un pie. A mí no me dieron miedo ni pena; más que hombres muertos parecían trapos tirados en medio de la calle por un vendaval. Nadie los conocía. Un abogado echó un discurso y llegó mucha gente que aplaudía, pero mamá me sacó de allí en volandas y cuando nos alejábamos les oí cantar. En casa, mamá lloró abrazada a mí y me dio la fotografía de la tía Betsabé diciéndome que era su hermana pequeña y que se había muerto antes de nacer yo. Era la primera vez que oía hablar de ella y apenas hice caso, tratando de consolar a mamá sin saber cómo. Ella se abrazaba a mí y me decía: «Tienes que quererla mucho, tienes que quererla mucho». Yo guardé la fotografía en la caja filipina. Aquella noche vinieron a cenar tres falangistas y me obligaron a acostarme antes de que llegaran, pero los vi por la rendija de la puerta del comedor: llevaban pistola y calcetines de lana blancos enrollados por encima de las botas. Los tres usaban bigote.

Desde que se marcharon los falangistas ya no hubo más maquis en el monte y nosotros salíamos a jugar por los alrededores y a bañarnos lejos del pueblo. De vez en cuando, al pie de un castaño encontrábamos una pequeña cruz de piedra y alguien decía: «Es un caído». Pero también en otros lugares, en las cunetas de los caminos o en ciertas orillas del río donde no había marca alguna, se sentía un extraño poder que nos obligaba a dar un rodeo para no pasar por encima: «Hay fusilados dentro». La muerte era siempre un lugar inesperado en medio del paisaje, algo con lo que se tropezaba en el camino y que nosotros respetábamos apagando la voz y apurando el paso. Eran lugares de poder, rincones donde el paisaje acumulaba energía y magia y las fuerzas ocultas se densificaban atrayendo y desviando a la vez nuestro paso. Nunca podíamos eludirlos, aunque nos lo propusiéramos expresamente; en verano, comer higos de una higuera que hundía sus raíces al pie del muro del muerto era como una inevitable profanación de nosotros mismos, que permanecíamos luego acongojados, tocándonos unos a otros, pero sin movernos del sitio, sentados alrededor del árbol que nos imantaba con su historia. Esos conos de tierra poblados de sabiduría y de fascinación, donde nuestras miradas quedaban ancladas y nuestro aliento suspendido, lugares donde crecían las plantas del pensamiento, eran tumbas de fusilados, orillas de camino cargadas de crimen, sepulcros de historia que hechizaban nuestro susto y lo prolongaban hasta hacernos olvidar cuál era el motivo de tan gran respeto. Nuestro origen era aquel paisaje, y aquel paisaje era cementerio. Las ramas inferiores de los castaños y de las acacias, los muros de piedra de los deslindes, ya gastados por los vientos y por los pleitos, las viejas represas de los molinos, eran deseos de vida frustrados por la violencia.

He dejado de escribir porque me doy cuenta de que he cometido un error. Si es que de verdad quiero comprender y explicar, el comienzo no puede situarse en el momento en que cayó la tela desnudando los senos de mi hija y vi la expresión de su rostro; ni siquiera cuando descubrí la fotografía de la tía Betsabé o el nombre prohibido de Beti García. Sino antes; cuando la memoria aún no era mi memoria y sin embargo me prefiguraba. En rigor, nunca hay comienzo; pero al menos debo intentar establecer un orden, porque del orden depende el sentido.

—————————————

Autor: José Avello. Título: La subversión de Beti García. Editorial: Trea. Venta: Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: