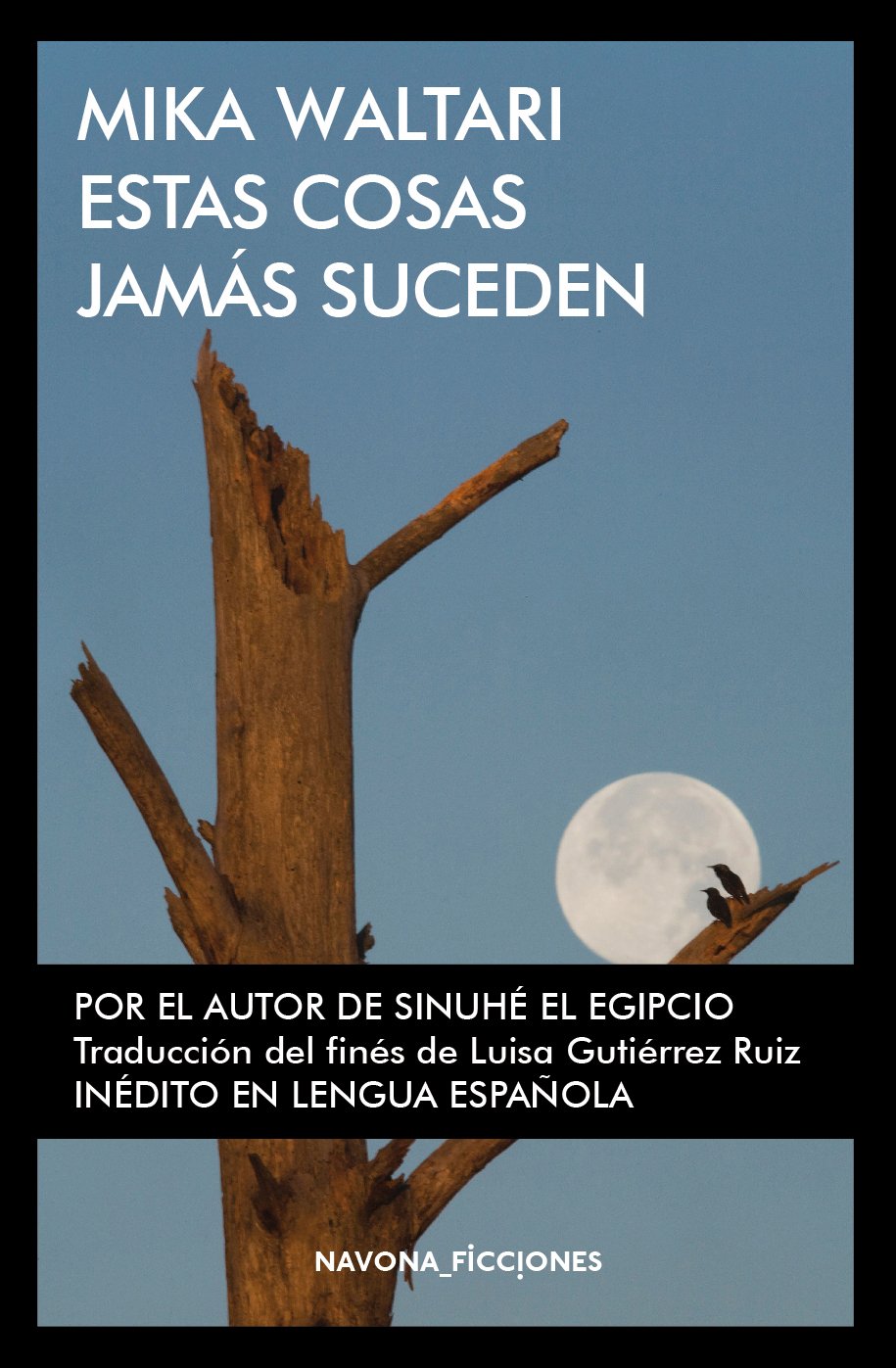

Estas cosas jamás suceden fue publicado por primera vez en 1944. Este libro ocupa un lugar especial en la obra de Mika Waltari, uno de los grandes autores de las letras finesas, conocido por sus novelas históricas como Sinuhé el egipcio. La editorial Navona recupera esta obra —inédita en lengua española— de la cual os ofrecemos un adelanto.

El hombre estaba tumbado en una cama grande. Estaba tumbado completamente inmóvil. La lamparita de noche de pantalla metálica iluminaba su rostro con una luz cruda, dejando el resto de la habitación en penumbra. El cenicero sobre la mesita de noche rebosaba. Las agujas amarillas fluorescentes del reloj de noche se aproximaban a las cuatro. Era de madrugada, pero el hombre no había conciliado el sueño.

Estaba tumbado completamente inmóvil. Respiraba uniforme, sin sentir la menor inquietud. El cigarrillo se extinguía. Sin mirar, lo apagó en el cenicero. Luego giró la cabeza y echó un vistazo al reloj. Eran las cuatro.

No se escuchaba el menor ruido. Las gruesas cortinas aislaban de la habitación inmóvil el mundo nocturno al otro lado de las ventanas.

Su maleta estaba preparada en un rincón. Al lado, una cartera con documentos cerrada con llave. El pasaporte y el talonario de cheques de viaje aguardaban en el bolsillo interior de la chaqueta. Apenas le quedaban ya tres horas para dormir, pero el sueño no acudía.

En su mente ideaba muchas razones para ello. Los últimos días habían sido agitados. Hasta pasada la medianoche no lo había dispuesto todo para el viaje, un viaje que debido a las tensiones internacionales había considerado anular. Si la situación seguía agravándose, había escasas probabilidades de que las negociaciones comerciales tuvieran éxito. De todos modos, tenía que tomar ciertas precauciones, aunque contaba con que su viaje no se prolongara más de una semana. Dado el caso, incluso podía considerar la posibilidad de pasar un fin de semana en Atenas o en Budapest. En Budapest tenía amigos.

Respiraba con calma y de manera uniforme, pero aguzaba el oído sin ser consciente, y el latido de su corazón se detenía un instante cada vez que creía percibir que un automóvil se detenía delante del edificio o que en el rellano la puerta del ascensor se cerraba con cuidado. Cada vez se desvelaba más, pero con la fuerza de su voluntad arrojó de su mente la familiar sensación de expectación. Esa época había pasado. Ya todo daba igual.

Abandonó el cigarrillo que se disponía a encender, se levantó de la cama, se puso el batín y fue a su despacho, giró el interruptor de la luz. Estaba vacío. Se sentó en la silla del escritorio y, distraído, empezó a abrir cajones. Estaban repletos de papeles, cartas, facturas, recibos, listas, documentos, borradores de contratos, memorandos. Con ambas manos sacó una pila de papeles del cajón superior, los colocó sobre la mesa y, metódico, comenzó a examinarlos.

En su momento, muchas de aquellas hojas habían sido importantes y dignas de ser conservadas. Otras ya no recordaba por qué había considerado necesario guardarlas. Se colocó la papelera a los pies y fue rasgando una y dos veces un documento tras otro y arrojando los pedazos en ella. Había cartas y recibos del pago de la cuota de socio de un sinnúmero de asociaciones. Romperlos le llevó un rato. Luego tomó en sus manos todo aquel montón de papeles inútiles y lo dejó caer en la papelera.

Lo mismo hizo con los documentos del segundo cajón después de haber echado una breve mirada a los que estaban encima. Había vaciado sin esfuerzo dos cajones y en su mente se preguntó, sorprendido, por qué no había hecho antes esa purga. Por lo general no disponía de tiempo y quizá de alguna manera había cambiado de repente, pues ninguna de aquellas hojas le producía impacto alguno. Solo eran papeles inútiles, ni una sola de las palabras que contenían despertaba en él recuerdo o esperanza.

El cajón inferior no lo tocó. Se retrepó en la silla y con gesto distraído sus ojos buscaron los cigarrillos. Sentía frío en los pies. De madrugada la calefacción se apagaba y aún estaban en invierno.

Entonces, sobresaltado, se puso de pie en silencio. La entrada principal se abrió y se cerró de un golpe. Escuchó un par de pasos inseguros. Alguien buscaba apoyo agarrándose al perchero. Alguien susurraba y luego reía.

El hombre se enderezó. El corazón le palpitaba con vehemencia y provocaba una sensación desagradable, con latidos violentos. En ese instante sintió la flacidez de los músculos de brazos y piernas. Demasiado trabajo de despacho, demasiadas comidas copiosas, demasiadas noches durmiendo mal. Ya no estaba inmóvil, los músculos abdominales se estremecían, como si hubiesen empezado a vivir una vida aparte.

Dio un paso hacia la puerta pero se contuvo inmediatamente. La puerta principal volvía a abrirse y a cerrarse, la cadena de seguridad se colocaba en su sitio, chocaba insegura. En el silencio de la noche, percibía cada sonido casi con demasiada agudeza. Luego se abrió la puerta de su despacho y su mujer apareció en el umbral con la luz del vestíbulo brillando penetrante a su espalda. Estaba de pie y se apoyaba con cautela en el marco de la puerta.

—¿Todavía no estás dur-mien-do? —preguntó ella sin motivo pero subrayando minuciosamente cada sílaba. El maquillaje de la cara estaba ajado, una flor le colgaba marchita del pecho y el vestido mostraba una mancha.

El hombre la examinó inquisitivo. La mirada incomodó a su mujer, que se soltó del marco de la puerta y caminó hacia el sillón, dejándose caer en él y recostándose en el respaldo. Luego se echó a reír y, con gesto adormecido, se palpó la frente.

—No te puedes imaginar cómo nos hemos divertido —dijo en tono de cháchara—. Lástima que no pudieras acompañarnos. Puedes creer que hablamos de ti. Todos han prometido cuidarme durante tu ausencia. Ay, otra vez se me ha hecho una carrera en la media en el automóvil.

El hombre la observaba atento. La mirada de ella era vaga y le faltaba uno de los pendientes.

—¿Qué estás mirando? —ella se tanteó el rostro—. Oh, seguramente tengo un aspecto horrible. ¿Estás enfadado? Vamos, no seas ridículo. Uf, eres un aburrimiento. Voy a acostarme.

El hombre no pronunció palabra. Seguía allí de pie con las manos en los bolsillos del batín y una sonrisa fría en los labios. La mujer se incorporó, esforzándose por mantener el equilibrio, se giró mostrando su espalda desnuda y salió por la puerta con paso cuidadoso. La puerta quedó entornada. Se apagó la luz del pasillo y por el hueco de la puerta se entreveía ahora la oscuridad. El hombre seguía en pie, rígido, tenía los pies fríos. Entonces se dio la vuelta y regresó al escritorio, se sentó distraído y abrió el cajón inferior.

Depositó sobre la mesa todo el contenido. (Aquellos años, en las grandes zonas forestales…) Certificados de trabajo. Un menú suntuosamente impreso, con la fecha. Le trajo a la mente uno de sus éxitos y en su imaginación aún podía contemplar rostros que con el paso de los años se habían vuelto demasiado familiares, igual que los había visto entonces por primera vez. Había contemplado atentamente aquellos rostros y no todos le habían gustado. Muchos de ellos eran rostros demasiado acomodados, demasiado colorados por la alegría, demasiado codiciosos y calculadores, pero con el tiempo había aprendido a estimarlos.

Entre los papeles y cartas cayeron unas fotografías. Con ellas una de su boda. La observó, crítico, sin sentir la menor melancolía. Solo sentía los pies fríos. Su mujer se veía muy hermosa en el retrato, más esbelta que ahora, una mirada más suave que ahora. Los años habían engrosado los finos rasgos faciales. Los polvos de maquillaje habían consumido su piel tersa. Las piernas y hombros, no obstante, seguían igual de seductores que antaño.

Las facciones del hombre se retrajeron, endureciéndose. Entre dos cartas se deslizó una pequeña fotografía de aficionado. Él mismo la había tomado hacía años. La arena resplandecía en la playa, una niña jugaba. Tenía un cubo y una pala. Había otra foto. La pequeña dormía en su cuna protegida por barrotes. Una cinta de seda roja descolorida que una vez había recogido cabellos finos lo golpeó en el corazón. La alisó con sus dedos entumecidos, pero luego agarró bruscamente su vida enterrada, dejó caer papeles y fotografías de nuevo en el cajón, lo cerró y entornó la mirada hacia la puerta, como sorprendido por un enemigo.

Su esposa estaba en el umbral. En sus mejillas desmaquilladas brillantes relucía el rubor agitado del alcohol.

—¿Vienes? Voy a dormir —dijo incitante, como sintiendo que algo faltaba y deseosa de reconciliación.

El hombre negó con la cabeza, apuntando la mirada a los ojos de su esposa, solo a los ojos, que respondieron con un tranquilo gesto de hastío.

—Gracias. Estoy muerta de cansancio, podría quedarme dormida aquí mismo. —Se estiró y bostezó, observó distraída su pie desnudo—. Pero si hubieras querido… Por la mañana sales de viaje. Despiértame antes de irte.

—¿Por qué? —preguntó el hombre. Se le resecaba la boca y le ardía. Había fumado demasiado.

—Por nada en particular. Me podrías traer agua de Vichy —la mujer le lanzó una mirada recelosa—. ¿No estarás enfermo?

El hombre sacudió la cabeza y esbozó una ligera sonrisa, muy amable.

—Entonces, buenas noches —se despidió ella—. Tráeme de Berlín algo simpático.

—No voy a pasar por Berlín —comentó el hombre, pero luego vaciló—. Excepto en el viaje de vuelta —añadió ensimismado en sus pensamientos.

—Bueno, pues entonces de Viena —replicó cansada la mujer—. No te pongas quisquilloso. Buenas noches.

—Que duermas bien —deseó el hombre sin el menor rastro de ironía en su voz. Era sincero. No envidiaba el día siguiente de su mujer. Solo al salir del cuarto de baño y anudarse la corbata delante del espejo se percató de que el rostro que lo observaba en el cristal era extraño, un rostro detestable. Estaba harto de ese rostro. Al coger su maleta y la cartera posadas en el suelo echó un vistazo a la lujosa habitación y supo que jamás le había gustado, que podía abandonarla sin pesar. Estaba preparado para partir. Cansado de todo lo que a lo largo de los años había considerado suyo, tan cansado que un viaje a cualquier parte significaba para él lo que la libertad para un prisionero.

Sinopsis de Estas cosas jamás suceden, de Mika Waltari

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la situación geopolítica en Europa es explosiva. Un hombre que va de camino hacia un oscuro proyecto profesional, se ve de pronto bloqueado en el aeropuerto en el que está haciendo escala, donde reina la confusión. Un piloto decidido a llevar el avión hasta su destino, propone, a él y a una pasajera igualmente empeñada en continuar su viaje, hacer caso omiso a las advertencias de las autoridades. Se embarcan así en un vuelo extremadamente peligroso que los conducirá a una tierra desconocida, a un lugar enigmático al borde del caos, donde la violencia y el absurdo se confunden. Una atmósfera poética y misteriosa envuelve esta narración apasionante, dando testigo de la incertidumbre que imperaba en Europa en los albores de la Segunda Guerra Mundial.

—————————————

Autor: Mika Waltari. Título: Estas cosas jamás suceden. Editorial: Navona. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: