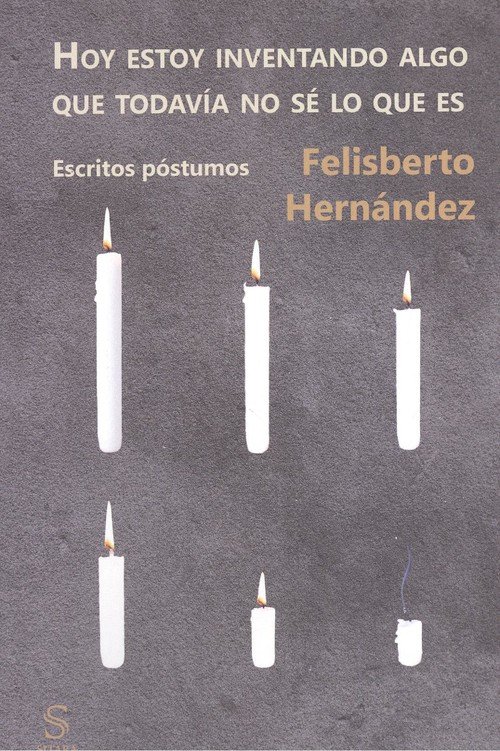

En Hoy estoy inventando algo que todavía no sé lo que es se recopilan los últimos textos de Felisberto Hernández, los que escribió a lo largo de su vida y no vieron la luz; esta es la última pieza que forma el todo de la obra del pianista y escritor uruguayo.

Úrsula Úrsula era callada como una vaca. Ya había empezado el verano cuando yo la veía llevar su cuerpo grande por una calle estrecha; a cada paso sus pantorrillas se rozaban y las carnes le quedaban temblando. A mí me gustaba que se pareciera a una vaca. Una noche que el cielo estaba bajo y se esperaba la lluvia, un auto descargó sus focos sobre el cuerpo de Úrsula. Ella dio vuelta la cabeza y en seguida corrió para un lado de la calle estrecha; parecía una vaca sacudiendo las ubres. El auto se detuvo y alguien, desde adentro, preguntó algo. Úrsula contestó moviendo la cabeza; estaba rodeada del polvo que había levantado y se veían brillar las córneas de sus grandes ojos. Después yo me quedé entre unos árboles bajos hasta que llegó la lluvia. Úrsula volvería a pasar al otro día. Yo oía el ruido de gotas gordas tragadas por el polvo y me había agachado como si los árboles fueran capuchones que me pesaran sobre los hombros. Pensé en mi casa; a cada instante yo elegía en ella lugares y libros que aún no conocía. Y cuando estaba desasosegado subía una escalera de caracol que en vez de baranda tenía colgada en el centro una cuerda gruesa. A veces me quedaba un rato agarrado a ella y me parecía que esperaba el momento de subir un telón. Después entraba a una de las habitaciones y me tiraba en la cama.

Aquella noche yo oía la lluvia desde un sillón acolchado y pensaba en Úrsula. La primera vez que la vi ella estaba sentada a la mesa en el mismo restorán donde comía yo. Su cuerpo parecía haberse desarrollado como los alrededores de un pueblo por los cuales ella no se interesaba. Ella estaba únicamente en sus ojos azules. Sobre la frente, muy blanca, se abrían dos grandes ondas de su pelo rubio y yo pensaba en los cortinados de una habitación antigua; los ojos se movían debajo de sus párpados como personas dormidas bajo las cobijas. A veces iba a su mesa una mujer pequeña vestida de negro; hablaba agitadamente pero en voz baja; la boca carnosa de Úrsula pertenecía a sus alrededores: comía pero no hablaba; la pequeña enlutada no dejaba de conversar por eso: le bastaba con que los ojos de enfrente levantaran un poco las cobijas y se taparan de nuevo. No sé por qué tuve la idea de que Úrsula entregaría su cuerpo como si él fuese un animal. Y se me ocurrió que si yo entraba en relaciones con él, amaría disimuladamente a una vaca. La primera vez que la vi caminar parecía que los muros estrecharan las calles para tocar su cuerpo. Otra vez pasaba un carro y un techo de dos aguas rozó una cadera de Úrsula con el filo de un ala.

Esa noche yo estaba desasosegado y a último momento decidí ir al restorán; pero cuando llegué ya habían sacado los manteles. Me sorprendió ver, únicamente, a Ursula con un niño de tres años. ¿Sería de ella? Lo había sentado al borde del mostrador; ella estaba de espaldas y no dio vuelta la cabeza para ver quién entraba; le sobresalía una cadera porque estaba apoyada sobre una pierna. El niño me miraba fijo. Ella esperaría al dueño. Me acerqué un poco más y vi que Úrsula se había hundido el borde del mostrador en el vientre. Los ojos del niño me molestaban: se habían quedado tan firmes como un espejo y yo tuve que dar vuelta la cabeza. Por fin vino el dueño; a pesar de ser viejo su voz era como la de un adolescente en el período de cambiarla. Yo no le entendía nada. A mí tenían que hablarme lentamente y separando las palabras. De pronto me di cuenta que Úrsula le contestaría alguna cosa: sería como oír hablar una vaca. El niño estornudó; ella le puso un pañuelo en la nariz y esperó que él se sonara. En ese instante el dueño se dirigió a mí y le pedí una botella de cerveza; empezó a servirme el primer vaso y sonó la voz de Úrsula como un reloj de pared. Era una voz gruesa y un poco afónica; haría mucho que no la usaba; si hubiera tosido como cuando se tiene carraspera, la voz se habría aclarado.

Yo recordaba esto, aquella noche que llovía. Oí golpear en una de las puertas y tuve un sobresalto. Me di cuenta de que en ese momento no llovía. Al levantarme del sillón quedó sonando un elástico y no sé por qué pensé en un instrumento profético y no iba a abrir la puerta. Después crucé un corredor donde había colgadas armas antiguas en las paredes. La persona que había llamado entró y dirigía sus pasos hacia mí, cuando reconocí al amigo que me había prestado aquella casa.

Él se había desprendido, recién, de un lugar donde había mucha gente encendida —desde París hasta donde estaba yo se tardaba dos horas—, y sacudiéndome por los hombros me decía:

—Pero ¿qué te pasa? ¿Estás dormido? —No me dio tiempo a contestarle—. Yo me quedaré hasta el viernes y después te llevaré por unos días.

Ya tendría tiempo, yo, de convencerlo de que no debía ir. Él se había dado vuelta; fue para las piezas de arriba y yo volví a lo que recordaba antes; encontré un fondo de aguas revueltas; allí estaban las plantas verdosas y la poca luz del restorán; pero no podía ver los alrededores de Úrsula. Mi amigo volvió trayendo la cara alegre y la intención de seguir removiéndome.

—¿Trabajaste?

—Poco.

—¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que necesitas?

La palabra necesitas me dio fastidio. ¡Pero él era tan buen amigo! Antes de dormir estuvimos hablando a oscuras y de pronto él me dijo:

—Te resultaría mejor comer aquí; una mujer podría hacer la limpieza y algunas comidas sencillas.

Pensé que había descubierto mi deseo de que viniera Úrsula; y no hice otra cosa que sacar la lengua, en la oscuridad, y guardarla inmediatamente. Al otro día de mañana caminamos por los alrededores; mi amigo detuvo a una anciana que salía del cementerio y le preguntó por alguna mujer que quisiera emplearse. La anciana tenía los ojos llorosos y dijo que no conocía ninguna. Después vimos a la mujer enlutada, amiga de Úrsula. Mi amigo la interrogó y ella se puso a pensar. Entonces yo, con toda naturalidad posible, dije:

—Pregúntale por una mujer gorda que come en el restorán…

No entendí lo que decía la enlutada; pero mi amigo me tradujo:

—Dice que es muy haragana.

—¡Para lo que hay que hacer allí! —le contesté.

La enlutada pensaba en otra y yo perdí la esperanza. Al atardecer me paseaba por el camino de los árboles bajos y mi amigo me llamó. Al entrar en la casa me encontré con Úrsula, la pequeña enlutada y un hombre bajito. Mi amigo me los presentó; y señalando a Úrsula dijo:

—Esta es la que va a venir mañana.

Después le preguntó el nombre. Úrsula juntó los labios —se hubiera dicho que se preparaba para besarlo— y contestó «Ursule».

Al despedirme ella levantó los párpados durante el tiempo de tomar una instantánea y yo apreté su mano como a la bomba de goma de una máquina fotográfica. Después seguí paseando bajo los árboles: deseaba estar solo con la idea de Úrsula. El destino la había traído hasta mi casa y ahora él no dejaría las cosas a medio hacer. Ella se aproximaba a paso lento y su instinto sería seguro. A la mañana siguiente oí subir pesadamente la escalera. Yo todavía estaba en la cama y me pasé las manos por la cabeza para acomodarme el pelo. Ella dio un golpe en la puerta. Sin querer le grité algo en castellano para que entrara. Desde mi cama —que era baja— ella apareció inmensa. Mi amigo me mandaba decir si yo prefería café o té. Entonces, clavando mis ojos en los párpados de Úrsula contesté: «J’aime du lait». Ella levantó los párpados y me mostró sus ojos desnudos: tenían el asombro de un presentimiento. Yo sentía voluptuosidad en haber empleado el verbo amar para hablarle de la leche. Ella se limitó a decir: «Il n’y a pas de lait». Pero insistí señalando una valija y haciendo señas para que la abriera. Ella tenía la torpeza de un animal amaestrado. Sacó un tarro de leche desecada y lo daba vuelta entre sus manos para mirar todas las vacas pintadas alrededor. Yo quise destaparlo para ver si era ese el que estaba empezado. Me dolían las yemas de los dedos y Úrsula se quedaba allí, con su gran barriga, esperando. Yo no podía hacer saltar la tapa y pasábamos por uno de esos silencios que se hacen en los circos cuando la prueba es difícil. Por último decidí que ella me trajera otros tarros; tal vez conociera el empezado por el peso. Úrsula me los alcanzaba con una sola mano; no se le ocurría emplear las dos y traer dos tarros por vez. Conocí el empezado al sacudirlo. Ella hizo una sonrisa y empezó a dar vuelta su cuerpo y a irse. Yo temía que se cayera de la escalera. Mi amigo estuvo todo el día de mal humor y a cada momento tropezaba con Úrsula. A la hora de cenar Úrsula venía con una bandeja y tropezó con un aparador oscuro. Algo, dentro de él, quedó sonando: fue como despertar a un dormido que se hubiera puesto a rezongar. Entonces mi amigo soltó una carcajada. Yo me quedé serio; a Úrsula se le llenó la cara de vergüenza y se fue enseguida. Cuando volvió tenía los ojos enrojecidos. Al terminar la cena mi amigo levantó una lámpara para mirar un cuadro en el momento que Úrsula traía el café; entonces le preguntó:

—¿Le gusta este cuadro?

Ella recorrió, con sus ojos azules, todo el paisaje y dijo:

—Sí. Mi abuelo pintaba en las iglesias y hacía cuadros como este.

—¿En las iglesias pintaba así? ¿Paisajes con vacas?

Entonces Úrsula se rió poniéndose una mano en la boca y repitió:

—¡Vacas en las iglesias!

Mi amigo la tomó de un brazo. Yo sentí, también, la piel de ella en mi mano; pero odié a mi amigo. Antes de dormir pensé en Úrsula; nos habíamos encontrado varias veces en el corredor de las armas y ella se ponía de costado. Me dormí pronto pero me desperté al rato. Creía comprender más a Úrsula cuando ella caminaba por las calles estrechas. Ahora todo se volvía más simple pero yo lo comprendía menos. Ni siquiera tenía para Úrsula los pensamientos de costumbre; era como si en la oscuridad no reconociera mi saco ni pudiera calzar las mangas.

Al otro día mi amigo se fue. Aunque Úrsula y yo no hablábamos nunca ahora parecíamos más silenciosos. Al anochecer empecé a mirar un juego de barajas nuevas; pero sin la intención de hacer solitarios. Pensaba que debía buscar la manera de conversar con Úrsula. Y fue ella la que se acercó para preguntarme si sabía adivinar lo que decían las cartas. Le dije que no y me arrepentí enseguida. Pero cuando ella volvió al comedor se me ocurrió proponerle:

—Puedo adivinar mejor en las manos…

Ella se detuvo sin decirme nada. Me pareció que era supersticiosa y haciendo un esfuerzo le dije:

—Si quiere, después de cenar podríamos ver qué dicen sus manos.

Seguí trabajando en silencio, y antes de irse a su casa yo insistí:

—¿No tiene tiempo ahora?

—¿Y si me sale una desgracia? —contestó.

Se acercaba a la mesa con timidez y traía movimientos raros en el cuerpo; tal vez quería que le perdonaran los alrededores. Se miraba una mano y me hizo pensar que tendría una espina. Entonces le pedí que fuéramos a la lámpara de pie con flecos amarillos. Le tomé la mano y acercamos nuestras cabezas a la pantalla. Yo pasaba mis dedos sobre su palma como si su destino estuviera escrito en un papel arrugado. Ya había pensado lo que le iba a decir. Antes le miré la cara; tenía la seriedad de una novia en el momento de casarse. Cuando volví los ojos a nuestras manos la luz no me pareció suficiente. Entonces separé los flecos con una mano y enseguida hice pasar las otras debajo de la luz. Nuestros ojos miraban la ceremonia detrás de los flecos, mientras las manos tomadas esperaban con la más inocente delicadeza; y de pronto yo, con mi voz más lejana, dije:

—Usted ha tenido, en su vida… preocupaciones… Me detuve todo el tiempo posible. Después, arrugando las cejas, agregué:

—Hay una persona, sobre todo, que la ha disgustado mucho…

Me detuve de nuevo. Ella aspiró un poco de aire y tuvo un quejido entrecortado, como en medio de un sueño y mientras su cuerpo cambiara de posición. Al rato, con la actitud de estar seguro de todo, le propuse:

—Si le parece mejor abandonamos el pasado y averiguamos el futuro.

Y antes de que se arrepintiera cerré los ojos diciendo:

—Voy a descansar un instante.

—————————————

Autor: Felisberto Hernández. Título: Hoy estoy inventando algo que todavía no sé lo que es. Escritos póstumos. Editorial: Sitara. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: