Hay escritores que para el último tramo de su novela buscan la paz de los sagrados muros de un monasterio, la celda humilde de un hospedaje para peregrinos o el calor de una chimenea encendida en una cabaña pasiega. Se retiran del mundo como si fueran a pactar con Dios las últimas comas. Yo, en cambio, para las correcciones finales de Geografía del deseo, me fui a un love hotel. Vamos, lo que tradicionalmente se llamó un picadero. Uno de esos hoteles de carretera que, por lo que había leído (y sobre todo imaginado), debían de ser algo especial: diseñados para el amor, especiales, inolvidables, con esa promesa de “dale una sorpresa a tu pareja en San Valentín, una noche diferente, una escapada apasionada y única”. Yo iba sola, con una bolsa llena de libros y un manuscrito subrayado hasta la extenuación. La sorpresa era para mí.

Las dos chicas latinoamericanas que estaban en recepción (encantadoras, eficaces, jóvenes) levantaron la vista y se quedaron un segundo en silencio.

—¿Viene sola?

—Sí.

—¿Una sola noche?

—Sí.

—Ah.

Ese “ah” contenía una tesis sociológica completa. Me miraron de arriba abajo: la bolsa repleta de libros, el portátil, el jersey azul de lana, los vaqueros despintados, anchos, cómodos, el Barbour empapado de lluvia. Se encogieron de hombros, acostumbradas, imagino, a ver de todo. Sonrieron con una ternura que no tenía nada de irónica.

—Que pases buena noche.

El sonido constante de la autopista, amortiguado pero presente, neutralizaba cualquier intento de romanticismo. El edificio, de falso ladrillo visto y aluminio color bronce enmarcando cristaleras ahumadas, tenía algo de tanatorio acogedor de pueblo. Esa solemnidad discreta de las moles modernas de carretera: ni frío ni calor, ni lujo ni ruina. Simple funcionalidad.

—¿Se puede cenar en el hotel?

—Claro. Tenemos el bar abierto 24 horas.

El bar era una suerte de cápsula temporal: podría haber sido la sala de espera de un ambulatorio de los noventa transmutada en cafetería minimalista. Estaba desierto. La misma chica del check-in me explicó que podía prepararme un sándwich en la cocina, pero que no servían tinto por copas.

—O cerveza… o botella entera.

—¿Y vino blanco?

—-Botella. También tenemos botellas de cava —dijo guiñándome un ojo.

Opté por la botella de vino. El sándwich estaba sorprendentemente delicioso. Pan crujiente, jamón digno, queso fundido en su justa, exquisita, medida. La chica me dejó sola con mi cena y mi botella.

—Tenemos que seguir limpiando las habitaciones —me dijo.

—¿Lo hacéis todo vosotras?

Sonrió. Eran tres para atender las doce habitaciones del hotel.

Abrí el ordenador y me puse a trabajar. La escena debía de ser digna de estudio: una mujer sola, corrigiendo relatos eróticos en el bar vacío de un love hotel de carretera, mientras tres jóvenes limpiaban habitaciones por 1.800 euros mensuales y la autopista seguía rugiendo al fondo como una metáfora demasiado evidente.

A los veinte minutos apareció un caballero (por llamarlo de alguna manera) vestido exclusivamente con un albornoz. Solo el albornoz. Lo juro.

—No hay agua caliente en mi habitación —rugió con impertinencia y la seguridad de quien cree que el mundo entero trabaja para él.

Me miró fijamente.

—Tú trabajas aquí, ¿verdad?

Antes de que pudiera responder, una de las chicas apareció y se interpuso con una paciencia que no se paga con nómina alguna. Lo condujo de vuelta por el pasillo con una mezcla de firmeza y diplomacia que ya quisiera el Ministerio de Exteriores. Volví a mi texto con una conclusión provisional: la ficción siempre es más ordenada que la realidad.

Y luego, la habitación.

Confieso que aquello fue lo más impactante. No por exceso, sino por defecto. Esperaba espejos estratégicos, luces sugerentes, quizá algún atrevimiento decorativo. Pero no. Era una habitación completamente normal. Colcha beige. Cortinas sobrias. Mueble en madera oscura. Una mesilla funcional.

Hasta que lo vi. El sillón. Aunque no era exactamente un sillón. Tampoco un sofá. Ni una chaise longue convencional. Era una especie de ola blanca de escay, con curvas estratégicas, que parecía diseñada por un arquitecto con sentido del humor y mala intención. Al principio pensé que era una excentricidad de diseño, una licencia contemporánea para romper la monotonía del hotel. Lo miré un rato sin entender. Hasta que encontré las instrucciones. Plastificadas. En la mesita de noche.

Un documento oficial, como el manual de evacuación de incendios, pero en lugar de flechas verdes hacia la salida de emergencia había pequeños dibujos esquemáticos de figuras humanas practicando acrobacias de pareja sobre el susodicho mueble. Una coreografía completa. “Posición 1”. “Posición 2”. “Variante lateral”. Parecía más un catálogo de Ikea del deseo que una invitación a la improvisación. No eran dibujos obscenos, sino más bien se asemejaba a un esquema pedagógico de primeros auxilios, pero el mensaje era inequívoco: aquello no era un asiento. Era un instrumento. Un aparato homologado para la exploración corporal avanzada. Confieso que sentí una ternura inesperada por el sillón. Allí estaba, impecable, blanco, geométrico, esperando su momento de gloria en una habitación que, por lo demás, era de una sobriedad casi conventual. El contraste era magnífico: austeridad hotelera ochentona y, en un rincón, una pieza escultórica dedicada exclusivamente a la biomecánica del entusiasmo. Lo más melancólico fue pensar en las tres chicas tan amables limpiándolo con esmero entre turno y turno. Porque el sillón estaba, como todo lo demás, impoluto, desinfectado. Brillaba con una dignidad casi clínica. Ningún dramatismo. Ninguna sordidez. Solo eficacia.

Ah, pero aún faltaban los mecanismos secretos. Porque además del sillón olímpico y sus instrucciones, había otro documento igualmente plastificado, más empresarial, más pragmático. Una guía de productos que uno podía solicitar desde el teléfono de la habitación. Bajo el epígrafe “carta de juguetes para adultos”, con precios cuidadosamente alineados y ese tono administrativo que convierte cualquier fantasía en inventario.

Preservativos “tutti frutti”. Loción de masaje que “activará todos tus sentidos”.

Love Pack Básico. Love Pack Completo (con una enumeración que parecía la lista de la compra de Nochevieja). Love Pack Romántico, que incluía desde bombones en forma de corazón hasta pétalos, globo de látex y, cómo no, lubricante. Todo con IVA incluido. El deseo, como debe ser, fiscalizado.

Sin embargo, lo mejor no era el catálogo. Lo mejor era el sistema de entrega. Uno llamaba desde el teléfono de la habitación y los productos ascendían discretamente por un pequeño montacargas oculto tras una puertecita de madera. Esos mini ascensores domésticos que en inglés llaman dumbwaiters, y que aquí, en su versión castiza, se convierten en cómplices mudos del entusiasmo humano. En la pared, una placa metálica sobria: VENTANA DE SERVICIO (LUZ Y TIMBRE DE AVISO).

El erotismo convertido en logística. Pulsar el botón. Esperar la luz. Abrir la compuerta. Recoger el pedido como quien recibe el desayuno en un hotel victoriano, pero con un objetivo ligeramente distinto al té con pastas.

Lo confieso: abrí la puertecita por pura curiosidad intelectual. Me fascinó esa mezcla de mansión inglesa y gasolinera de autopista. Y cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, apareció la segunda puerta de armario. La primera daba a lo esperable: perchas, manta extra, orden funcional. La segunda (idéntica, anodina, inocente) ocultaba unas escaleras empinadas que descendían al garaje privado. La abrí sin saber lo que había detrás y casi me precipito al abismo de hormigón. Abajo, un tufo inequívoco a gasolina, frío y comida rápida. Una corriente de aire poco compatible con la alta poesía del deseo. Aquello no era un descenso a los infiernos dantescos; era una bajada a un parking con eco. Cerré bruscamente. Ahí comprendí la verdadera metáfora del lugar: arriba, sillón ergonómico y catálogo plastificado; abajo, olor a motor y restos de bocadillo. El amor y la logística separados por una puerta sin señalizar.

Me desnudé sin solemnidad y me puse una camiseta (“I Love NY”, ironías del destino). No probé el sillón ni los “juguetes”, por si alguien se lo está preguntando. Mi única postura aquella noche fue la número cero: mujer sentada en la cama, portátil en las rodillas, botella a medio terminar, revisando adjetivos con la seriedad de quien cree que la literatura todavía puede competir con un mueble diseñado específicamente para la felicidad acrobática. Rodeada de papeles. Con el ordenador encendido. Con el sillón blanco mirándome desde la esquina como un entrenador personal decepcionado. Con la autopista murmurando su salmo laico al fondo. Y trabajé toda la noche.

Mientras en otras habitaciones el montacargas subía discretamente paquetes con nombres prometedores, yo ascendía y descendía por mis propios párrafos, corrigiendo excesos, podando metáforas, eliminando dramatismos innecesarios. A las tres de la mañana, el love hotel dejó de ser escenario y se convirtió en oficina. En un despacho improbable donde mi geografía del deseo no estaba en el sillón ni en el catálogo, sino en las frases que resistían la madrugada.

Y así, entre gasolina metafórica, manuales plastificados y puertas traicioneras, terminé el libro. En una habitación completamente normal.

A la mañana siguiente, cuando salí con mi manuscrito y mi botella vacía de recuerdo, las chicas, agradeciendo con una amplia sonrisa la propina, me desearon buen día con la misma ternura del principio. Yo me fui pensando que, en realidad, había encontrado lo que buscaba. La certeza de que el verdadero deseo no necesita decorado y que la buena literatura, como los hoteles de carretera, sólo funciona cuando está disponible para el placer las 24 horas al día.

—————————————

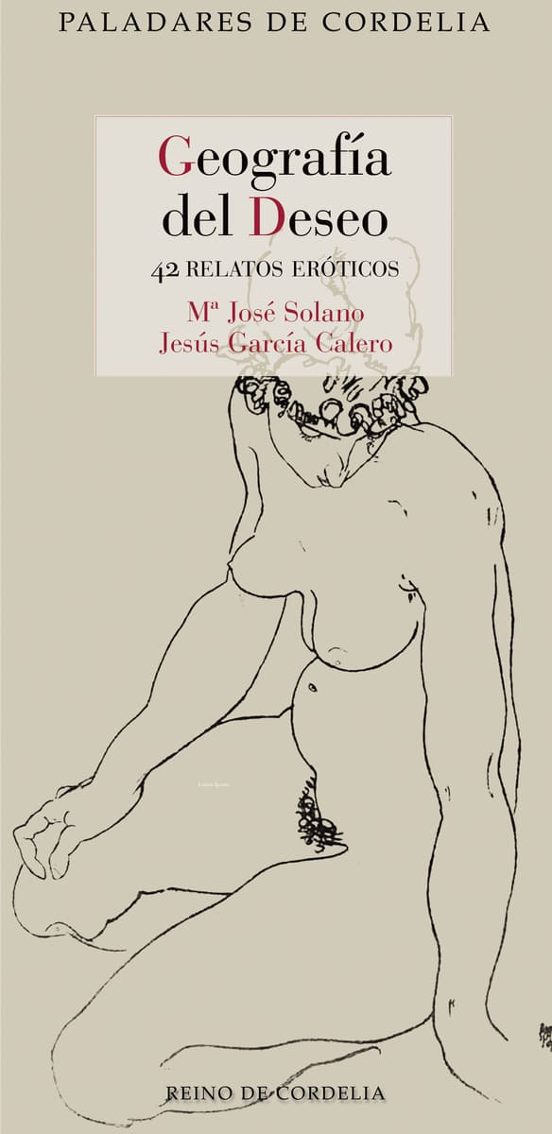

Autores: María José Solano y Jesús García Calero. Título: Geografía del deseo: 42 relatos eróticos. Editorial: Reino de Cordelia. Venta: Casa del libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: