«Nunca me ha gustado hablar de mí mismo”. Así comienza Grandes éxitos (Tusquets Editores), la nueva novela de Antonio Orejudo (Madrid, 1963), profesor titular en la Universidad de Almería. Un cóctel a base de comedia, erudición y transgresión, ingredientes que caracterizan la obra de este gran narrador, claves para disfrutar de este concierto en el que no faltan Cervantes, Philip K. Dick o Marcial Lafuente Estefanía.

Antonio Orejudo ha publicado Fabulosas narraciones por historias (1996, Tusquets Editores 2007), Ventajas de viajar en tren (2000), Reconstrucción (2005) Un momento de descanso (2011) y Los Cinco y yo (2016), que lo han convertido en uno de los escritores más originales de la actual literatura española.

Nunca me ha gustado hablar de mí mismo y hasta hace nada estaba convencido de que era imposible escribir en primera persona del singular; pensaba que se podía usar el pronombre y las desinencias verbales, pero que el resultado no era más verdadero ni más sincero ni más auténtico que el de escribir en tercera. Por ejemplo, el Yo que protagoniza algunas de mis novelas ha sido siempre un personaje que, como todos los demás, ha hecho y dicho lo que más convenía a la pieza que en ese momento tenía entre manos. Si lo he llamado así —Yo— o si lo he bautizado con mi nombre y apellido, no ha sido porque quisiera contar mi vida, o reescribirla, de modo más o menos encubierto, sino para que el personaje adquiriera un espesor más real, para recrear una atmósfera cálida que justificara sus confidencias o para estimular entre el narrador y el lector esa íntima complicidad que surge de la conversación entre amigos.

La estrategia en general ha funcionado: casi todas las personas que se han acercado a esos textos se han dejado llevar por la sugestión y los han leído como si Yo fuera yo, aunque muchas de ellas supieran perfectamente que en la escritura, la autenticidad, la sinceridad y la verdad son efectos ópticos que dependen de cómo coloque las luces verbales el prestidigitador que arma el artefacto. Escribir, se escribe siempre en tercera persona; se escribe siempre de otro, pensaba en aquella época. Incluso cuando escribimos un diario, lo que hacemos es desdoblarnos en narrador y personaje, porque sin ese alejamiento del brazo para hacer el selfie, sería imposible hablar de nosotros mismos.

Así pues, como consideraba que la primera persona era una trampa visual, al principio de mi carrera me negaba a utilizarla por un prurito de honradez narrativa. Con el tiempo, sin embargo, me fui haciendo más escéptico y empecé a sospechar que era muy difícil deshacerse de uno mismo. Al final, no he tenido más remedio que rendirme a la evidencia y aceptar que escriba lo que escriba y use el pronombre que use, siempre estaré hablando de lo que hago, de lo que imagino, de lo que deseo, de lo que temo, de lo que recuerdo y hasta de lo que olvido o querría haber olvidado.

Comencé a preguntarme entonces qué sentido tenía emplear tanto esfuerzo en borrarse de la escritura, y si no sería más natural dejarse ver. Este libro es en parte una respuesta afirmativa a esa pregunta. Y no es que considere que la naturalidad es una virtud en sí misma, sino que a veces me da la impresión de que el artificio literario alberga dentro de sí el germen de la falsedad y de la impostura; y de que los libros no siempre sirven para explicar la vida: en ocasiones la hacen más confusa e insufrible, al crear unas expectativas que solo producen frustración cuando los lectores comprueban, o comprobamos, que la existencia humana no se rige por las reglas de esas obras que supuestamente la reflejan.

Mientras escribía este libro, el 18 de abril de 2017, un grupo de amigas se subió al tranvía de regreso a casa tras unas fiestas patronales en Murcia. Eran las diez y media de la noche y en el mismo vagón había un chico que no apartaba los ojos de una de ellas, precisamente la que vivía una parada más allá que las demás y se quedó sola cuando las otras se bajaron.

El chaval empezó a imaginar que la chica estaba triste, que su vida era un infierno y que él podría salvarla o al menos arrancarle una sonrisa, pero ni siquiera se atrevió a dirigirle la palabra. A la mañana siguiente redactó un texto describiendo la situación y sus sentimientos, hizo varias copias y las distribuyó por la ciudad de Murcia. «Si lees esto y quieres conocerme», escribió, «aquí te dejo mi número de teléfono».

La historia, de la que se hicieron eco muchos periódicos, nos resulta familiar no solo porque a todos nos gusta en ocasiones imaginar vidas ajenas, sino también porque esta es la historia de amor que la literatura nos ha venido contando desde el siglo xi, cuando los trovadores inventaron el amor cortés, aquella moda literaria basada en una idealización extrema de la mujer, a la que el enamorado rendía un vasallaje sufriente y gozoso.

Pocas convenciones literarias han contribuido más a la construcción en el imaginario colectivo de una imagen de la mujer tan nociva como alejada de la realidad. La mujer a la que cantaban los trovadores y que después inspirará a los poetas italianos del dolce stil novo y luego a los poetas del Renacimiento y luego a los románticos en una sucesión de poemas y canciones que llega hasta la última balada contemporánea es una figura pasiva, distante, desdeñosa y admirable.

Y sobre todo muda.

Las mujeres no hablan nunca en los poemas amorosos de Dante, Petrarca o Garcilaso de la Vega. Sabemos que los hombres se enamoran de ellas con solo mirarlas, pero ninguno de los miles y miles de poemas petrarquistas que se han escrito en el mundo nos dice por qué las mujeres no corresponden a estos tenaces y apasionados amantes, que mueren por ellas al contemplar sus blancas pieles y sus cabellos de oro. A la pregunta de qué sienten las amadas del Siglo de Oro despertando semejante veneración, los poetas responden con silencio.

La murciana del tranvía rompió a los pocos días este silencio milenario. Se enteró de que el tipo del tranvía la buscaba, e hizo circular por las redes sociales una respuesta que al margen de su veracidad resulta muy interesante porque confronta la realidad con una idea literaria de la mujer, que a fuerza de repetirse siglo tras siglo ha moldeado nuestro comportamiento, y quizás explique muchos de los conflictos que se producen hoy entre los sexos.

Allí, en su carta, apócrifa o no, decía que cuando un extraño contempla extasiado el color de rosa y azucena en un rostro femenino, la portadora del mismo no se enciende de pasión, sino de miedo; hace una valoración rápida del riesgo, desea con todas sus fuerzas que el extraño no se le acerque y cuando llega a casa envía un mensaje de voz para que sus amigas sepan que ha sobrevivido.

La realidad es muy poco petrarquista. Yo, que me he pasado media vida entre libros, también he acabado percibiéndola como si fuera una obra de ficción y comportándome en el interior de su trama como un personaje. Para mí, las cosas de la vida tienen sentido si funcionan narrativamente, y son justas en la medida en que son necesarias para su desarrollo argumental. Analizo mi existencia como si fuera un libro y le aplico las herramientas y los métodos que uso para desentrañar los textos. Por eso no llego a ninguna conclusión aceptable, o extraigo siempre consecuencias equivocadas. La vida, por desgracia, no está hecha con los mismos materiales que la ficción. Es falso que la literatura ayude a comprenderla mejor; la literatura solo ayuda a comprender la literatura, y no siempre de manera satisfactoria.

Confieso que cuando mis hijos eran pequeños y lograba zafarme de ellos para sentarme a escribir, sentía alivio al cerrar la puerta y quedarme a solas con mis tramas y mis personajes mientras los oía jugar al otro lado. ¡Qué necio fui! O qué cobarde; qué miedo he tenido siempre a la vida.

Una teoría de Ámsterdam

Lo llamaron para otra cosa y al final de la llamada le dijeron que alguien en Ámsterdam había captado señales infrarrojas de su HD 2094558b y que daba todos los datos en el último número de Physics. A él no pareció importarle la noticia, habló de esto y de lo otro, pero esa noche apenas durmió.

A la mañana siguiente se levantó muy temprano, fue a la universidad y esperó en su despacho a que abrieran la biblioteca. En la sección de publicaciones periódicas buscó el último número de Physics, pero no lo encontró. Entonces se plantó ante la bibliotecaria y protestó por la incompetencia del servicio de suscripciones. La bibliotecaria lo escuchó impertérrita, y luego le dijo que la revista acababa de llegar, y que no les había dado tiempo a colocarla en el anaquel correspondiente. Tenga, dijo, y se la tendió. Él musitó una disculpa, la cogió y se la llevó a una mesa especial, alejada del ruido y los estudiantes. La abrió y repasó con el índice el sumario de contenidos hasta encontrar el artículo que buscaba: «Una nueva técnica de captación de luz infrarroja en órbita aplicada a la demostración de planetas teóricos:caso del HD 2094558b». Kristina Oegsijtgees. Universiteit van Amsterdam. Leyó el trabajo ávidamente. Era una investigación exhaustiva y lo citaba a él en cinco ocasiones. En seis si contamos el abstract. Sabía que los astrofísicos aplicados llevaban varios años observando caídas de luminosidad, pero aquella era la primera vez que alguien captaba la luz infrarroja de un planeta teórico, de un cuerpo celeste calculado por él.

No le costó localizar el correo electrónico de Kristina Oegsijtgees. Aunque el mensaje solo tenía dos líneas lo reescribió mil veces. Finalmente optó por la versión más lacónica: felicitarla por su artículo y aprovechar la ocasión para saludarla cordialmente. Todo lo que he oído de usted, se atrevió a añadir en una posdata final, cuando estaba a punto de enviarlo, son alabanzas. Cerró de nuevo el mensaje, e hizo clic en Enviar.

Recibió su respuesta una semana después, mientras visitaba ifriends.com, un sitio de adultos al que estaba abonado, y que lo aliviaba ocasionalmente de la soledad. Kristina Oegsijtgees empezaba disculpándose por no haber contestado hasta entonces, pero estaba recién llegada de un foro internacional sobre observación astronómica. Naturalmente ella sabía quién era él; lo conocía y lo admiraba. Y si no le había escrito antes era por un exceso de prudencia: le constaba, decía, que los astrofísicos teóricos no apreciaban demasiado el trabajo de los astrofísicos aplicados. No obstante, ella deseaba conocerlo.

También yo, respondió. Y le hizo una breve semblanza de su perfil profesional: intereses, líneas de investigación, etc. Pero sin decir nada del TrEs-1.

Ella no era catedrática, ni siquiera tenía un contrato permanente con la Universidad de Ámsterdam, y su situación laboral era bastante precaria. Había trabajado muchos años en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, donde había escrito su tesis doctoral sobre el HD 2094558b, pero siempre había estado vinculada a la Universidad de Ámsterdam, aunque tenía que compaginar su tarea docente e investigadora con otros empleos.

De este modo iniciaron una correspondencia epistolar. Él, incapaz de retener su apellido y menos aún de pronunciarlo, hablaba de ella a terceras personas como la chica de Ámsterdam, aunque empezó a pensar en ella simplemente como Ámsterdam. Cambiaron informaciones sobre el HD 2094558b, sobre su volumen tres veces superior al de la Tierra, sobre sus 857 grados de temperatura, sobre su pequeña órbita, mucho más pequeña que la de Mercurio alrededor del Sol, y sobre su velocidad, nada menos que una vuelta completa cada tres días; y también incluyeron en estos mensajes profesionales pequeñas confidencias de índole personal. Se fue construyendo entre ellos, por así decirlo, una sólida relación. Una sólida relación virtual, en la que naturalmente fue cobrando cuerpo una idea de ella, una teoría de Ámsterdam.

—————————————

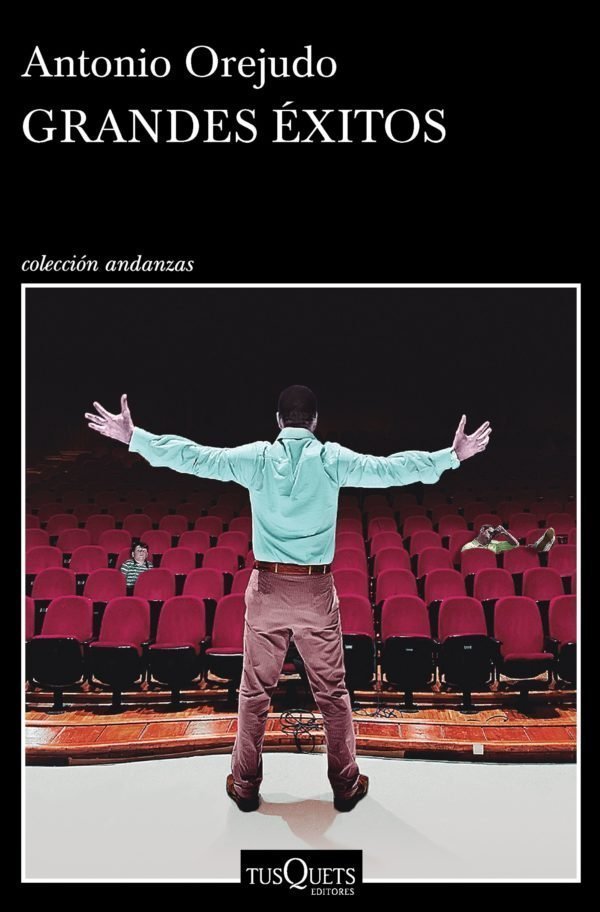

Autor: Antonio Orejudo. Título: Grandes éxitos. Editorial: Tusquets. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: