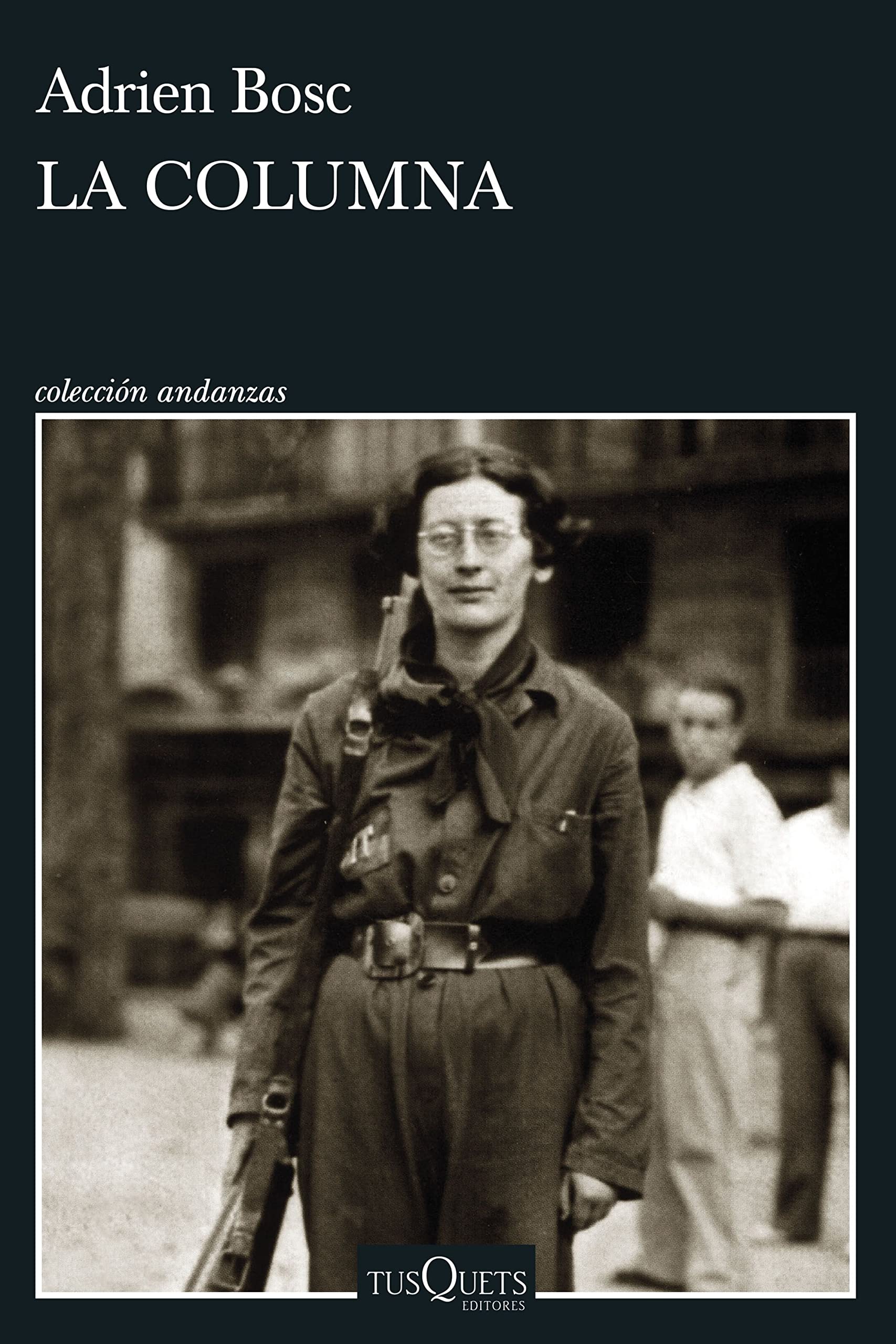

En agosto de 1936, a comienzos de la Guerra Civil, la pensadora Simone Weil, que aún no ha cumplido 30 años, se dirige al frente de Aragón para unirse a la Columna Durruti de las Brigadas Internacionales. Allí sufre un accidente y acaba regresando a Francia. De los 45 días que pasó en España poco se conserva: un pasaporte, notas para un diario, cartas y fotografías de ella con uniforme… Para Simone, actuar, escribir, y pensar eran una única y misma cosa. Y en todo la guiaban la pasión y el deseo de justicia. En medio del caos de una guerra, Adrien Bosc nos cuenta una vida intensísima y trágica en la que hicieron mella sus vivencias en España. A lo largo de la obra no solo seguimos los pasos de Simone Weil, sino también los de otros milicianos, asistimos a alguna polémica, y nos acercamos a la visión (aparentemente opuesta) del escritor Georges Bernanos, que se hallaba en Mallorca, sobre la Guerra Civil. Pese a las diferencias ideológicas entre ambos, una carta de Weil a Bernanos desvela hasta qué punto ser testigos de la violencia supuso para ambos un cambio.

Zenda adelanta un fragmento de La columna.

***

I

En la columna

1

Amanece y el río despierta.

El aire es templado. La luz, aunque tenue, es hermosa, dorada, delicada. Una ráfaga de viento mece las copas de los árboles; una garza que anida en lo alto echa a volar y empieza a dar vueltas por encima del agua. Se oye un ruido, como el de una sombra que surgiera de la noche. El tiempo se detiene. El bosque entero resuena. La niebla, que va adensándose a medida que el sol penetra en la alameda, lo envuelve todo: la llanura ya no es sino una gran nube que cubre la tierra y la engulle. Simone no tiembla, sujeta firmemente su fusil. Solo se oyen los ruiditos del vaivén de la barca, el golpeteo del agua en el casco. Sus compañeros, escondidos entre las cañas, le hacen señas de que avance. Sube a su vez en la barca y se sienta entre dos latas de gasolina. Antes de que crucen, Simone pide que le carguen el fusil. No tiene miedo.

La luz rasante de la mañana seca la hierba. En un sotobosque descubren dos cadáveres tirados en el suelo. Por las boinas rojas que llevan, saben que son requetés, voluntarios católicos de Navarra y de Aragón. Los registran. En el uniforme de uno encuentran un diario de ruta en el que el miliciano informa de las posiciones enemigas y de las acciones en las que ha participado. El delegado de la columna se lo guarda en el bolsillo.

Instantes después, el grupo se divide en dos: unos siguen en dirección a la granja, otros vuelven al río. «¡Vamos a por melones!», grita Pascual. Después, transcurren largos minutos en los que nada sucede. Como si estuvieran junto a una cascada, el fragor del agua resuena en el silencio.

2

Nueve días antes, Simone Weil cambiaba de tren en Perpiñán y cruzaba sola la frontera. En su gran maleta de cuero marrón llevaba un jersey de invierno, dos camisas gruesas, cinco cajetillas de Gauloises, unos lapiceros bien afilados, un cuaderno de notas y una cazadora.

Esperaba en Portbou para tomar los ferrocarriles españoles. En la sección local de las milicias antifascistas le habían estampado el sello de la Generalitat de Catalunya en el pasaporte. Entraba en un país en guerra porque no soportaba quedarse de brazos cruzados. Siempre se había considerado una pacifista, alguien incapaz de vestir un uniforme y empuñar un fusil. Pero dos días antes, al término de una reunión de apoyo a los republicanos españoles, decidió que iría a combatir. Volvió a su casa familiar, en la calle Auguste-Comte, presa de un fervor que sus padres conocían bien, un fervor que no admitía que nadie la contradijera ni le aconsejara prudencia, el mismo fervor que la había llevado a dejar la enseñanza y la filosofía para irse a trabajar a la fábrica, hacerse obrera prensadora, calderera en el horno de bobinas de cobre de la casa Alsthom, fresadora en la fábrica Renault. Hay que implicarse en cuerpo y alma, decía. Lo mismo en la guerra como en la lucha obrera, en el frente como en la fábrica: la fraternidad es un impulso del corazón. Los que la experimentan consideran inmoral rehuir el compromiso, odioso clamar contra la desgracia sin arriesgarse a sufrirla.

Escribir, pensar, actuar son una y la misma cosa.

Un perro callejero la había olfateado al salir de la estación y desde entonces la seguía. En la terraza del bar de la rada escribía a sus padres: «Podéis estar tranquilos, voy como periodista». Mientras esperaba el tren para Barcelona, leía las noticias en un periódico que había comprado en el quiosco de la estación de ferrocarril: el asedio de Zaragoza y el combate naval en las Baleares; los resultados de la víspera en los Juegos de Berlín, en lucha y en cinco mil metros; en los Pirineos, un alud de nieve había sepultado a seis excursionistas parisinos y dos habían muerto; Francia enviaba a las demás potencias un comunicado en el que definía el principio de no intervención; al final de la columna, debajo de un recuadro, en la sección de sucesos, se leía: «Aparece un cadáver en el río Marne y un hombre reconoce a su hijo, desaparecido hace más de un mes, pero al final se descubre que la presunta víctima trabajaba de portero en París». Dos veces tuvo que encenderse el cigarrillo, rascando la cerilla contra el viento.

El tren partió a primera hora de la tarde en dirección a Barcelona. En cada parada, el vagón se llenaba de jóvenes con gorra y bufanda y un arma enfundada, bien a la vista. Atravesaban un paisaje de barrancos abruptos, de polvo rojo y vegetación negruzca que una luz de incendio iluminaba. En Mataró todo brillaba en dirección a las montañas, una cumbre quemada, las pendientes ocres por donde corren las lluvias de verano, el mar, abajo, que el tren bordeaba, y las centrales eléctricas del otro lado. Por la ventana se colaba el aire del Mediterráneo. Simone, encogida, respiraba aquel viento que sabía a sal.

Cuando salió de la estación de Francia, no se sorprendió. Si le hubieran dicho que todo había cambiado, no se lo hubiera creído. Era la misma ciudad. Ni más ni menos. Como mucho, parecía el decorado de una ciudad engalanada en día festivo. Aquí una iglesia convertida en casa del pueblo, allí un hotel transformado en cuartel general o un restaurante donde se daba de comer a la tropa, y por todas partes, en las paredes y en los automóviles, como adornos de carnaval, se veían, pintadas con brocha gorda, en caracteres chorreantes, las siglas de partidos y sindicatos: CNT, FAI, POUM. Y carteles pegados a las farolas, y pancartas tendidas de ventana a ventana, como ropa puesta a secar. El jaleo de la calle, el griterío de los niños, la música, el ruido de los innumerables cascos de las caballerías que desfilaban por el paseo, todo daba una sensación de presente real, bullicioso y terrible.

En el cuarto que ocupaba en la parte baja de la actual avenida Diagonal, Simone anotaba sus primeras impresiones. Al pie del edificio, en una acera de la que han arrancado muchos adoquines, un teniente de guardia dormía con los pies apoyados en una caja de municiones. El cuarto era muy modesto, una cama de hierro y una mesa de madera. La casera chapurreaba el francés. Emocionada, le contó que las milicias obreras se habían sublevado dos noches antes, que la revolución estaba en marcha. Y que nada la detendría.

«Si no fuera porque hay poca policía y muchos jóvenes con fusil, nada se notaría. Se tarda un tiempo en darse cuenta de que sí, es la Revolución, y de que aquí se está viviendo uno de esos momentos históricos de los que hablan los libros y que nos hacen soñar desde niños, como 1792, 1871, 1917. Esperemos que este tenga consecuencias más felices. Nada ha cambiado, en efecto, salvo en un detalle: el poder ha pasado al pueblo. Los hombres de azul mandan. Es uno de esos momentos extraordinarios, que hasta ahora no han durado, en los que aquellos que siempre han obedecido pasan a asumir responsabilidades. Esto tiene sus inconvenientes, por supuesto. Cuando se da a muchachos de diecisiete años un fusil cargado en medio de una población desarmada…»

—————————————

Autor: Adrien Bosc. Traductor: Juan Manuel Salmerón Arjona. Título: La columna. Editorial: Tusquets. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

La columna Durruti. Muy valientes con las monjas de Barcelona, pero cuando se las vieron con hombres en el frente, con el frío y el hambre, la cosa cambió. No me extraña que la tipa ésta tuviera un ‘accidente’ para volver a casa.

.

¿Pero tú has leído el libro, pringao?

Disimula al menos el tufillo machista

Parcial. Como últimamente casi todo. Causa todo esto un vómito que no es solamente sartriano. La historia de esta excepcional mujer hay que contarla completa y como evoluciona su mentalidad con el tiempo y con la experiencia. Y hay que contar también su horror ante los fusilamientos gratuitos, la inhunanidad y las matanzas inútiles perpetradas por los de su bando libertario en España. Y hay que contar su posterior compromiso con el pacifismo. Y hay que contar como llegó a acercarse al cristianismo. Y su repudio a todos los totalitarismos, a todos. Y como, siendo profesora, se va a trabajar de operaria a la Renault. Cuales de las actuales ministras de izquierdas serían capaces de irse a trabajar a una fábrica, desechando sus vestiditos de marca, sus viajes gratis a Nueva York y sus chóferes. La respuesta la tenemos todos. Entonces la izquierda, estemos o no estemos de acuerdo con ella, era compromiso. Hoy, la izquierda es de diseño, posmoderna, gilipollesca y sin contenido. Intentar justificar a la absurda y escatológica izquierda de hoy con la izquierda del pasado (omitiendo, cómo no, al estalinismo y al maoismo) es tergiversarlo todo. Parcial.