Por el bien de la humanidad son 86 relatos inéditos del premio Nobel Rudyard Kipling, escritos en su juventud, cuando era periodista en la India. La editorial Reino de Cordelia los rescata ahora para los lectores en español, en una bella y cuidada edición, traducidos por Victoria León.

Zenda publica la introducción y el primero de los cuentos, titulado “La tragedia de C. S. Crusoe».

Introducción

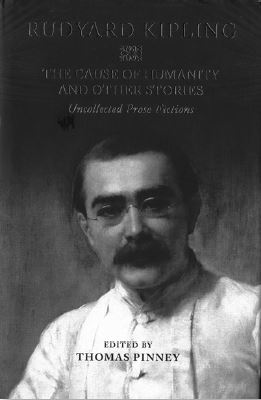

En noviembre de 2018, Cambridge University Press publicaba en edición de Thomas Pinney, profesor emérito del Pomona College de Claremont, California, un volumen titulado The Cause of Humanity and Other Stories (Uncollected Prose Fictions) que recogía más de ochenta textos de diversas fuentes (relatos dispersos publicados en periódicos y revistas y manuscritos inéditos o incompletos) que habían quedado fuera de los índices autorizados de la bibliografía de Rudyard Kipling y, por lo tanto, prácticamente desconocidos o inaccesibles para los lectores.

En su mayoría se trata de textos juveniles publicados en la prensa india durante la década de 1880 que el Kipling maduro pudo descartar como trabajo menor o cuyo interés ligado a acontecimientos de la actualidad política y la sociedad angloindia del momento consideró perdido con el paso de los años para un lector ajeno a los asuntos que se trataban allí. Pero nada ello les resta hoy su gran valor como testimonio de los años de formación del escritor, en cuyos borradores más imperfectos o incompletos siempre encontramos alguna muestra de brillantez. Por lo que nos ha parecido necesario ponerlos también al alcance de los lectores en castellano.

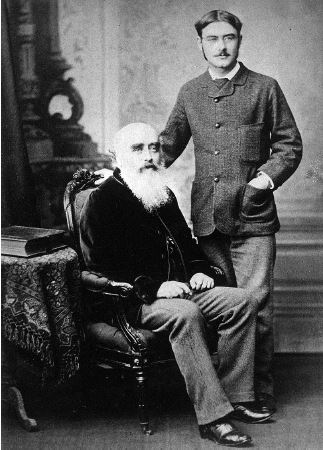

John Lockwood Kipling posa junto a su hijo Rudyard.

Cincuenta y uno de esos textos se publicaron en la Civil and Military Gazette de Lahore, el periódico en el que Kipling comenzó a trabajar a los dieciséis años. Diecisiete de ellos se publicaron en el Pioneer de Allahabad, otro periódico indio con el que Kipling empezó a colaborar a finales de 1887 como corresponsal; un trabajo que lo llevó a viajar por toda la India en busca de noticias y que le proporcionó una impagable riqueza de tipos, asuntos y escenarios para alimentar su prolífica producción literaria de esta época.

Pero es, sobre todo, la sociedad angloindia de Lahore y Shimla (siendo esta última la sede veraniega, en el Himalaya, a la que por entonces se trasladaba el Gobierno de Calcuta y que concentraba una gran parte de la vida social y cultural del imperio) la que a través de la mirada del joven periodista y del escritor en ciernes queda reflejada en esos textos. Unos relatos que a menudo ocupan una zona fronteriza desde el punto de vista de los géneros literarios. Pues en ellos coexisten elementos de la crónica social y periodística, la parodia literaria, la sátira política y la más pura narrativa de ficción, que vemos oscilar entre lo fantástico, lo costumbrista, el nonsense, el cuento de hadas o la alegoría. Como afirma Pinney en su introducción, Kipling parece experimentar en esos años «con todas las formas y modos de escritura a su alcance: lo narrativo, lo anecdótico, lo absurdo, lo trágico, lo histórico, lo fantástico, lo confesional, lo paródico, lo dramático. En algunos encontró callejones sin salida; otros le brindaron infinitas posibilidades».

Un autor que entendía que toda historia, por cotidiana, inmediata o nueva que fuese, era en realidad una vieja historia protagonizada por arquetipos tan antiguos como el ser humano, no podía menos que sembrar sus relatos de referencias míticas en el más absoluto eclecticismo: de la parábola bíblica a la mitología grecolatina o las tradiciones védicas. La influencia del nonsense de Lewis Carroll, al que se cita expresamente en más de una ocasión, es más que evidente en algunos de los textos más lúdicos, siempre sorprendentes para el lector, que dejan ver ya algunas de las primeras exhibiciones de estilo de un narrador llamado a ocupar un lugar entre los grandes de la ficción de su tiempo.

Edición príncipe inglesa de Por el bien de la humanidad.

La presencia del humor en la parodia literaria y la sátira política y de costumbres es otro elemento importantísimo que hallamos sobre todo en textos que tratan de los conflictos internos del país, critican errores de la Administración colonial, parodian discursos de figuras importantes de la vida pública de la época o muestran las complejas relaciones con la metrópoli y nos hablan del melancólico sentimiento de expatriación y abandono de una gran parte de la población angloindia. Una ironía que a menudo envuelve situaciones dolorosas e incluso dramáticas. Pero no todo es reflejo de la realidad inmediata. Un importante número de relatos de la colección hace incursiones en lo irracional introduciendo fantasías oníricas o elementos del absurdo con resultado desigual, según el caso, pero que nunca deja indiferente. Kipling llena de metáforas brillantes sus relatos de delirios febriles, alucinaciones, sueños y pesadillas.

Solo doce textos pertenecen a época posterior a la marcha de Kipling a Inglaterra en 1889, entre los que destaca el que da título al volumen: un texto que podría haber sido escrito en 1914 y que no habría llegado a publicarse debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. Otros textos interesantes de este grupo son dos curiosas sátiras de la vida literaria londinense que se publicaron a finales de 1889 en la St. James Gazette («Flor de un día» y «El cachorro de Gallihauk»).

Como apéndices se han incluido también en esta colección dos textos juveniles de Kipling. Los fragmentos de «El fantasma de Will Briart» se creen escritos cuando el autor contaba ocho años. «Mi primera aventura» fue una contribución a The Scribbler, una revista manuscrita juvenil que entre 1878 y 1880 confeccionaron los hijos de William Morris y Edward Burne-Jones. Completan el volumen, por último, varios borradores incompletos que, cuando menos, nos hablan de la psicología y la forma de afrontar la labor de escritura por parte de Kipling (muy especialmente en las curiosas notas marginales de «Ante la fosa abierta»), así como una serie de atribuciones fidedignas, respaldadas por la solvencia investigadora de su editor y compilador.

Hemos seguido en nuestra traducción el texto ofrecido por Pinney y nos hemos ayudado del útil glosario de términos angloindios que este facilita en su edición (pues Kipling los emplea profusamente en estos relatos), incorporando la traducción a pie de página tras la primera aparición de cada uno salvo en aquellos casos en que carecíamos de ella, pues el propio editor afirma no haber podido desentrañar algunos por su dificultad. Nos ha parecido, en cualquier caso, que era la mejor forma de conservar para el lector en castellano el color que la recurrencia de esos términos aporta a la lectura del original, facilitándole al mismo tiempo su comprensión en la medida de lo posible.

VICTORIA LEÓN

La tragedia del C.S. Crusoe

(De un corresponsal)

[Civil and Military Gazette, 13 de septiembre de 1884]

LUNES. Llegué esta mañana a la isla (quiero decir, a la estación), después de haber dejado, por decisión mía, a la señora Crusoe para que disfrutara del aire más fresco de las Montañas durante un par de meses. Desde que nos casamos (y no dejaré constancia, ni siquiera en mi diario, de cuánto tiempo hace de eso), no me había separado un solo día de la señora Crusoe; algo que creo que no es del todo apropiado para un hombre de mi espíritu. Aunque cuando ayer hice notar esto muy delicadamente a la señora Crusoe (pues, aunque se trata de mi querida esposa, no me atrevo a compartir con ella todos mis pensamientos), ella no pareció ofenderse lo más mínimo, sino que se echó a reír diciendo: «¡Ay, qué cómicos son los adentros de los hombres! ¡Que Dios tenga compasión de ellos!». Y añadió que, si yo tenía el antojo, lo mejor que podía hacer era irme a la isla, y vivir allí como me las apañara durante un par de meses, hasta que ella estimase oportuno reunirse conmigo.

Aunque me quedé un tanto desconcertado y, a decir verdad, no del todo complacido por tan inmediata aprobación de mis planes, procuré parecer contentísimo, y dejé las Montañas con tal prisa que me acabé dejando las botellas de jerez y los sándwiches. Aunque yo digo que esto fue culpa de mi esposa, que no me los preparó.

Cuando llegué al barco (quiero decir, a mi casa, por supuesto), descubrí que tenía importantes goteras a causa de las últimas lluvias torrenciales y que estas habían dañado la espineta nueva de mi mujer y, aún peor, muchos de los libros recién encuadernados que acababan de llegarme de Inglaterra. Pasé una terrible jornada alisando sus lomos hinchados y llenos de ampollas como mejor pude y de ese modo me olvidé de mi tiffin por completo. Cuando ya atardecía, salí a explorar la isla en mi viejo caballo, al que me atrevería a jurar que el sais no había ejercitado desde hacía dos meses. Y con él (me refiero al caballo, no al sais) estuve batallando durante dos millas y huyendo durante otras dos; pues la bestia no se detuvo hasta que le faltó el aliento. Descubro que la isla, hasta donde puedo ver, está totalmente desierta salvo por los nativos. Cosa que no lamento del todo, pues mi figura, a horcajadas de la cabeza de mi caballo y jurando (que Dios me perdone) de una manera que confiaba en haber olvidado hacía mucho tiempo, no debía de dejar indiferente a nadie. Ya en casa, bastante dolorido y predispuesto a irritarme por cualquier cosa, mi Viernes me ha dicho que no nos queda whisky. «¿Y cómo se las ha arreglado entonces Viernes para acabar tan borracho?», le pregunto. Pero Viernes me corta en seco y me dice que no está más borracho que yo, sino contento por volver a encontrarse con su viejo amigo. Tras lo cual toma asiento, me dice que yo soy su padre y su madre para él y se queda profundamente dormido. No consigo enfadarme demasiado de veras con Viernes, a pesar de todo; pero envidio su alegría (si bien es cierto que él no tiene una biblioteca que pueda arruinarle una gotera en el techo). Por guardar las formas, lo he amonestado con el extremo de una cuerda de punkah nueva y luego me he ido sombrío a cenar al club.

Allí me he encontrado a Jones (Cadwallader, el mismo con quien discutí el pasado mes de julio por un caballo que me vendió) y cenamos juntos los dos solos. Es el único habitante de la isla; pues la señora Jones, al igual que la señora Crusoe, se halla disfrutando del aire más fresco de las Montañas. Ahora veo que fui un estúpido al romper con un tipo tan agradable y, sobre todo, tan buen conversador como él, y pienso escribir de inmediato a la señora Crusoe para decirle que visite a la señora Jones. Y luego los dos nos estuvimos fumando nuestros puros en gran amistad hasta cerca de la medianoche, hora a la que regresé. Al no encontrar ninguna luz encendida en mi casa, pero todas en las de Viernes, no tuve más remedio que recurrir de nuevo a la cuerda del punkah durante cinco buenos minutos. Me fui a la cama poco después, donde permanecí despierto hasta que Viernes dejó de quejarse y se durmió.

MARTES. Día aciago. Esta mañana Viernes llegó sonriendo como si tal cosa (lo que despertó mis sospechas, aunque no dije nada). Luego, mientras hacía inventario de mi empapada biblioteca, me dijo: «Kerritch hogya». Yo me las ingenié para huir al jardín a examinar en ese momento las rosas. Pero, como nadie puede escapar a su destino, o, lo que es lo mismo, a Viernes cuando se propone que lo escuches, en el desayuno, mientras yo me daba toda la prisa del mundo para ponerme a trabajar más temprano que nunca, mi hombre se dobló por la mitad en una reverencia y repitió varias veces en voz alta: «Kerritch hogya». Entonces pensé en cómo la señora Crusoe, que está ahora en las Montañas, se habría ocupado de él de inmediato sin tener yo que molestarme. Pues, aunque hablo tibetano, nagari, malayo y Dios sabe cuántas otras lenguas más, el dialecto bárbaro e híbrido en el que suelen resolverse los asuntos domésticos es para mí como un gigantesco muro. Yo sospecho que Viernes lo sabe, y eso me lo hace todavía más odioso. Así que me tiré del pelo varias veces (me refiero, claro, a lo que me queda de él) y recé interiormente para que Viernes no advirtiera las profundidades de mi ignorancia. Y entonces dije yo, adoptando mi pose más sofisticada: «¿Kitna che?». «Sahib —respondió él—, sarche che worshter, tael che, nia kunker estubble kiwashi, rye che, marubber che». Y, de no haberlo cortado en seco, creo que seguiría a estas horas. Pero, tan pronto como lo paraba, él volvía a la carga, igual que un reloj enloquecido, diciéndome que la señora había despedido a su dhobie antes de irse a la montaña y pidiéndome que consiguiera otro; explicándome que había tres tipos de carne, todos buenos, en el bazar, y que yo debía elegir el que más me gustara, y que tenía que decir lo que quería comer no solo cada día de esta semana, sino también de la siguiente y de la que viene después de la siguiente. También me preguntaba si debía mantener al viejo cocinero, cuyo rostro yo no había visto jamás, o si debía contratar mis comidas aparte entre otras mil cosas que yo hasta ahora había imaginado que simplemente sucedían por obra de la naturaleza (como el tiffin y la cena). Lo he mandado a buscar mi pipa para intentar ganar un rato de ese modo y poder estar preparado a su regreso. ¡Ojalá mi esposa estuviese aquí!

11 DE LA NOCHE. Aunque sé que nadie leerá jamás este estúpido diario, por pura vergüenza no me atreveré a contar aquí todo lo que he hecho y padecido durante las dos últimas horas. Cómo Viernes descubrió que yo, juez civil, magistrado y dirigente entre los hombres, me hallaba tan indefenso como un recién nacido en cuanto se empezaba a hablar de degchies, despensas y cosas por el estilo; cómo fui dando tumbos de pifia en pifia (yo sostengo que los asuntos domésticos no son de ningún modo trabajo para hombres), todo el tiempo tratando de mantener por lo menos algo de mi dolorida y maltrecha dignidad; cómo Viernes me fue guiando poco a poco, igual que convencemos a un perro reticente a meterse en el mar, hasta que hubo calculado la suma total de mi ignorancia; cómo yo sudaba y a veces me encendía y a veces me quedaba hela- do por efecto de sus palabras igual que yo había visto sudar y cambiar de color a los presos por efecto de las mías. No me atrevo, como digo, a dejar constancia de nada de esto. Baste decir para mi humillación que, al final de mi tormento, Viernes me había enseñado, bastante rudamente y a su manera (que supongo que no era la mejor), cómo administrar mi propia casa en cuestiones como la mermelada, las sábanas limpias y las dos comidas diarias, y que, al hacerlo, había pisoteado y sometido mi espíritu de tal modo que al final no pude más que firmar todo lo que él quiso (y los papeles no fueron pocos) con la sola esperanza de ser liberado de su tiranía. ¡Pero, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuántas cosas necesarias para el sustento de un hombre de las que yo apenas había oído hablar, y mucho menos olido o manipulado hasta hoy! Ahora me doy cuenta de qué extraño y terrible carro de Juggernaut controla la señora Crusoe, mi nunca suficientemente elogiada esposa. Yo, que temerariamente he tomado sus riendas en mis manos y ahora yazgo hecho puré entre las ruedas sobre las que tan cómodo había viajado hasta ahora, no he hecho otra cosa en todo el día que preguntarme cómo la señora Crusoe puede recibirme tan sonriente cada noche cuando está en la isla si esta es la clase de tortura que le ha tocado en suerte. Pero tal vez ella posea un dominio para afrontarla del que, ahora que lo pienso, jamás he visto señales en su rostro, mientras que este día me ha hecho envejecer a mí que a mis años tan bien me conservo, gracias al Cielo.

De vuelta al club por la noche, me he encontrado con Cadwallader Jones, pero, por vergüenza, para que no se burlase de mí, no me he atrevido a preguntarle cómo consigue alimentarse él en ausencia de su esposa. Me fui a la cama a medianoche, preguntándome cuál de todas aquellas exquisiteces que había aprovisionado en abundancia por la mañana me servirían al día siguiente para comer. Seguro que todavía no ha refrescado lo bastante en la isla para que la señora Crusoe venga a visitarla.

MIÉRCOLES. Me arrepiento de haber pegado a Viernes con la cuerda del punkah, porque veo que ahora está decidido a envenenarme. Esta mañana, en mi gran bandeja de plata, adornada con un montón de flores y sobre un bonito mantel blanco, me llegaron tres fragmentos de carne mojada que parecía que acabaran de ser arrancados de las entrañas de algún animal muerto. También había arroz, pero como nunca había comido perdigones, lo aparté a un lado, y por dos rupias de mi bolsillo Viernes me consiguió a cambio unas sardinas en lata y un poco de aceite. Con esto he de aplacar mi estómago. Saben asombrosamente a pescado, y el té también tiene un nuevo sabor. La señora Crusoe no me dio nunca nada parecido.

Nada tomé a media mañana en mi despacho (ni pescado ni carne), y regresé a casa por el barrizal en un transporte alquilado a un nativo. (Nota: Estaba reforzado con cuerdas, como el barco de San Pablo, y tuve que mantener cerradas las dos puertas con las manos hasta que el barro me llegó a los codos). Cuando le pregunté a Viernes por qué no me había enviado ni tiffin ni carruaje, me respondió que yo no le había dejado órdenes de hacerlo, lo cual era verdad; pero yo imaginaba que el tiffin era algo que tomaban la mayoría de las personas por lo menos una vez al día. Me siento mareado y cansado, y no me atrevo a castigar a Viernes como se merece, porque podría dejarme para siempre, y entonces yo me moriría de hambre. Demasiado enfermo como para ir al club, le he dado a Viernes dos annas para que me trajera una taza de té, que me ha sabido horrible, como a la cachimba de Viernes. Me voy a dormir preguntándome si es preferible morir de hambre directamente antes que ser envenenado poco a poco, y también por el destino de la mercancía que encargué ayer. He soñado que Viernes me hervía sardinas en el té del desayuno mientras que la señora Crusoe permanecía a su lado, junto a una cesta de tripas, riéndose. Una pesadilla espantosa.

JUEVES. Viernes tiene un turbante nuevo con dos anchas franjas doradas y otra rosa en el centro, y se toma su tiempo para todo. A las nueve de la mañana me ha preguntado qué deseaba comer. Le he dicho que me encontraba demasiado enfermo como para ir a trabajar y que me apetecía una tortilla salada. Estaba lista a las diez, pero no quedaba té, ni leche, ni pan ni nada más que dos tenedores que no pertenecían al mismo juego y un plato. Viernes dice que yo no había tomado bundobust, y me duele la cabeza demasiado como para llevarle la contraria. Procuré comerme la tortilla, que yo diría que estaba hecha con huevos podridos, y me quedé en cama el resto del día sin que un alma se acercara. Aunque esto último no es del todo exacto. Los hijos de Viernes estuvieron persiguiendo un pavo en el porche, que no quedaba lejos de mi cabeza, durante dos horas. Y yo doy las gracias a la Providencia por hacerme juez civil y magistrado y por haberme dado a la señora Crusoe (pues, de no ser por la fiebre, que me había vuelto incapaz de mover siquiera un pie o una mano, no tengo la menor duda de que los habría asesinado a todos). Por la noche mi indisposición ha mejorado un poco, pero sigo demasiado débil como para comer. Viernes ha ido al bazar, pero se ha olvidado de traerme agua helada. Me he vuelto a la cama, donde he soñado que ahogaba a Viernes y a sus hijos en una tortilla de huevos de pavo. Jamás antes había soñado cosas como estas.

VIERNES. La fiebre remitió durante la noche. Me encontré esta mañana con que solo tenía una camisa limpia, y deshilachada y gastada en los puños. Como sabía que tenía doce cuando dejé a mi esposa, le pregunté a Viernes (que va por ahí caminando como si el suelo fuera de aire bajos sus pies) qué había sido del resto de mi vestuario. Tras lo cual estuvo llorando durante diez minutos (sobre mi única toalla) y rogándome que lo enviara a la cárcel, puesto que lo injuriaba de tal modo. Me enfurecí y le dije que nadie le había acusado de ladrón, pero que quería de vuelta mis camisas. Y entonces él empezó a llorar aún más fuerte, hasta que acabé echándolo a patadas de la habitación y cerré la puerta. Cuando volví a abrirla después de haberme fumado una pipa mientras consideraba lo que debía hacer, me encontré con siete de mis camisas (tres usadas y cuatro por estrenar) amontonadas en el umbral. Apestaban a aceite de coco y a tabaco malo, y tenían toda clase de marcas y manchas. Pero Viernes no sabía del asunto nada más que yo era para él su padre y su madre y que lo había acusado de ladrón. Se ha pasado todo el día entre ataques de llanto, y le he dado cuatro annas para que se calmara. Pero esto no ha mejorado la calidad de mi comida. He vuelto a cenar en el club con Cadwallader Jones (quien todavía tengo para mí que me engañó con lo de aquel caballo), y este me ha dicho que parezco una «paloma enferma» y me ha dado una palmadita en la espalda. La señora Jones vuelve a la isla en breve, y ya me gustaría a mí poder cambiarme por Jones o que la señora Crusoe estuviera aquí. Me voy a la cama lamentando no haber trabajado nada en toda la semana por culpa del pesado de Viernes, que ha ocupado mi cabeza todo el tiempo. ¡Señor! ¡Señor! ¡Y yo que tenía mil asuntos que resolver y tratar antes de que abran los juzgados! Pero le daré un día más de gracia, a pesar de todo, y entonces estoy seguro de que habrá refrescado lo bastante para la señora Crusoe. He parado el punkah para comprobar si era así, y he sudado como un pollo hasta que ha amanecido.

SÁBADO. Viernes se ha vuelto a emborrachar y no he visto ni rastro del desayuno. Me he comido las sardinas que me quedaban con una pala de cortar queso, pues sobre el mantel sucio yacían los restos de un festín. Las encontré en la despensa y llegué a la conclusión de que Viernes había estado agasajando a sus amigos. He telegrafiado a la señora Crusoe, y hasta que ella venga tendré que arreglármelas para vivir a base de sardinas.

JACOB CAVENDISH, M. A.

—————————————

Autor: Rudyard Kipling. Traductora: Victoria León. Título: Por el bien de la humanidad. Editorial: Reino de Cordelia. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: