En septiembre de 2014, tras veinticuatro días de entrenamiento intensivo como francotirador, Azad Cudi se convirtió en uno de los diecisiete tiradores voluntarios desplegados por el ejército kurdo cuando el ISIS asedió la ciudad de Kobani en Rojava, la nueva región autónoma de los kurdos.

Largo alcance es la historia en primera persona de cómo las fuerzas kurdas lucharon durante meses en sangrientas batallas callejeras contra el Estado Islámico.

Zenda adelanta el primer capítulo del libro.

***

01

Afueras de Sarrin

(sur de Rojava, abril de 2015)

He tenido muchos nombres —Sora cuando era niño en Kurdistán, Darren en mi pasaporte británico—, pero como francotirador me llamaban Azad, que significa «libre» o «libertad» en kurdo. Durante la guerra, mi nombre me recordaba un dicho kurdo: que el árbol de la libertad se riega con sangre. Es un proverbio sobre el sacrificio justo, sobre cómo la libertad no se consigue fácilmente, sino que requiere una lucha prolongada y dolorosa. Quizá llegue el día en el que ya hayan luchado y hayan muerto suficientes de nuestras mujeres y hombres, y vivamos en un mundo de paz, igualdad y dignidad donde podamos beber agua de los manantiales y comer moras de los árboles. Pero Kobane no era ese mundo. En Kobane perdimos a miles y matamos a miles, y así, alimentando gota a gota el suelo de nuestra tierra natal, nutrimos y forjamos nuestra libertad.

Pronto oscureció. La vieja camioneta donde viajaba se encontraba en un estado lamentable —sin suspensión ni luces, con las llantas muy gastadas— y las carreteras resbaladizas estaban llenas de baches. No creo que consiguiéramos avanzar a más de treinta kilómetros por hora durante todo el trayecto. En una ocasión nos cruzamos con un grupo de nuestras camaradas, que estaban sentadas alrededor de una hoguera, y paramos a tomar un vaso de té negro. Finalmente, a las once de la noche, entumecido y lleno de moratones, llegué a un pequeño asentamiento amurallado de cincuenta casas que mostraban las familiares señales de la invasión: impactos de bala, marcas de granadas y los grafitis negros de los yihadistas. Me indicaron que fuera a reunirme con la oficial al mando, la general Medya.

Medya estaba en la treintena y era una veterana con más de una década de lucha. Entraba en batalla con su largo cabello negro recogido en una cola y un pañuelo verde atado justo encima del único ojo azul que le funcionaba. Una de las cosas que suele extrañar a los forasteros sobre la resistencia kurda es nuestra insistencia en que los hombres y las mujeres son iguales en todo, la guerra incluida. En nuestras Unidades de Protección Popular, los voluntarios deben tener dieciocho años para empuñar un arma, pero por lo demás todo lo que nos importa es que sean hábiles y útiles, no su procedencia ni el hecho fortuito de su género. Los hombres y las mujeres luchan juntos en entidades separadas: las YPJ, o Yekîneyên Parastina Jin (pronunciado yek-in-ayan para-stina yin) para las mujeres; y las YPG, o Yekîneyên Parastina Gel (pronunciado yek-in-ayan para-stina guel) para los hombres. Las mujeres luchan, matan y mueren con la misma intensidad que los hombres, como puede atestiguar Estado Islámico. Solemos comentar la confusión que sin duda sentirán los islamistas en sus últimos momentos, al verse cara a cara con una mujer. Que abandonen este mundo con la duda nos da la absoluta certeza de que somos el ejército adecuado para derrotarlos.

Medya empezó diciendo que el día de nuestra liberación estaba cerca. El momento en el que recuperásemos el último metro de nuestra tierra, habríamos salvado a nuestro pueblo. También sería el día en que la civilización y el progreso triunfarían sobre el atraso medieval de los yihadistas. Aunque nunca lo admitiesen, conseguiríamos lo que las grandes naciones de Europa y América no habían logrado. Incluso salvaríamos a nuestros opresores en Turquía, Siria, Irak e Irán. Y, con nuestra victoria, finalmente conseguiríamos atención y apoyo para nuestra causa por un Kurdistán autónomo.

Para que llegase ese gran día, dijo Medya, nuestros últimos ataques debían tener éxito. Nuestro objetivo inmediato era una base fortificada de Estado Islámico (EI) situada en una colina en las afueras de la ciudad septentrional siria de Sarrin. Era preferible tomarla de noche y eso requeriría que un francotirador con mira térmica dirigiese el ataque.

—La colina que tienes que tomar está a unos dos kilómetros en esa dirección —me dijo Medya, señalando al sur—. Para lograrlo, primero debes subir a otra colina cercana y disparar desde allí. Habrá unos cincuenta hombres. No más, creemos. Toma posiciones, evalúa la situación y actúa.

Medya me presentó al pequeño equipo que me acompañaría. Apoyado en un muro, sosteniendo su Kalashnikov, estaba Xabat, de veintiún años, que hablaba con claridad y entusiasmo y que aquel mismo día había explorado las colinas que íbamos a atacar. También vi a un segundo hombre armado con un Kalashnikov, flaco y de piel oscura, que guardaba silencio. El tercer miembro del equipo era una mujer baja y fuerte de cara redonda, Havin, que llevaba un lanzagranadas RPG; un joven de diecinueve años le cargaba los cohetes y la radio. Completaba el escuadrón Shiro, el mayor del grupo, que rozaba la treintena: flaco, alto, sin afeitar, de cabello largo y ralo, armado con una BKC, una ametralladora del calibre 7,62.

Me pareció un buen equipo. Cuando me acerqué, se volvieron hacia mí. Cuando los miré, me devolvieron una mirada clara y firme. Nos presentamos y nos dimos la mano. Comprobé mi material —una batería de recambio para la mira nocturna, dos granadas en mi chaleco, cinco cargadores de M16 de treinta balas— y emprendimos la marcha.

*

En caso de ataque diurno, el francotirador elige una posición elevada, como un edificio o una colina, y cubre el avance de los soldados desde atrás. Sin embargo, de noche es un francotirador con visión nocturna quien dirige el ataque, pues es el único que puede ver el objetivo. Aquella noche solo había una fina rodaja de luna. Todo el equipo estaría ciego, salvo yo.

Para alcanzar la primera colina seguimos un protocolo establecido. Yo avanzaba unos doscientos o trescientos metros por delante del equipo, comprobaba que todo estuviese despejado y, tras ponerme a cubierto, decía «¡Ahora!» por radio, que era la señal para que los otros se reunieran conmigo. Repetimos esta maniobra siete u ocho veces, y estábamos a unos quinientos metros de la primera colina cuando entramos en la línea de fuego. Oí el sonido hueco y cortante de los disparos distantes y después un fzzz fzzz similar al zumbido de una abeja cuando las balas pasaron por encima de nuestras cabezas. Aunque el fuego nos obligó a agacharnos y avanzar reptando, también fue útil. Nos habíamos acercado en silencio, lo que significaba que EI debía tener visión nocturna si se había percatado de nuestra presencia. Sin embargo, que sus balas pasaran por encima de nuestras cabezas sugería que los yihadistas no tenían miras de visión nocturna en sus armas, sino solo unos prismáticos. El sonido del fuego también indicaba que eran solo un puñado de hombres, diez a lo sumo, por lo que estábamos igualados.

A la una y media de la madrugada alcanzamos la cima de la primera colina, todavía bajo el fuego enemigo. Vi que en lo alto había un montículo de piedras que los campesinos habían sacado de sus campos. Me detuve a unos cincuenta o sesenta metros del montículo y llamé a Xabat.

—Seguramente será una trampa —dijo mientras se acercaba.

Xabat estaba hablándome cuando oímos otro estallido desde las posiciones de EI y más fzzz por encima de nuestras cabezas. Nos acercábamos.

Dejé al equipo detrás de una roca, me levanté de forma evidente y corrí al montículo a plena vista de los miembros de EI. Cuando llegué, me detuve un momento para asegurarme de que me habían visto, luego me agaché como si me estuviera poniendo a cubierto y volví a rastras por donde había venido. Una vez detrás de la roca, esperé. Si EI había minado el montículo, esperarían a que los seis nos reuniéramos junto a él antes de detonarlo. Los yihadistas esperaron siete minutos.

Una explosión cercana hace que al principio parezca que te han arrancado los oídos. Una décima de segundo después se experimenta una fugaz pérdida de conciencia cuando el estallido alcanza el cerebro. Hay que mantener la boca abierta para permitir que la presión viaje a través de nosotros. Si la detonación tiene lugar a poquísima distancia, al recobrar la conciencia probablemente descubramos que nos ha impulsado por el aire como a muñecos de trapo y que tenemos la nariz, los ojos y la boca llenos de polvo; si estamos más alejados, será el suelo el que parecerá que se mueve. A continuación, viene la lluvia de guijarros. Durante todo el proceso no se puede hacer más que cerrar los ojos y confiar en la suerte: si vas a morir, esperas que sea rápido, mientras la detonación te alcanza, o te golpean los escombros, o te estrellas contra un muro o una roca. Si sigues consciente y te pegas al suelo, vivirás, a menos que algo pesado te caiga encima. Recuerdo que en aquella ocasión la tierra se dobló, las rocas pasaron silbando sobre nuestras cabezas y llovieron guijarros. Nos protegimos los ojos y la boca hundiéndolos en el interior de los codos.

Cuando se despejó el aire, mi radio gritó:

—¿Estáis bien? ¿Estáis bien?

Era la general Medya.

—Sí. Mina activada por control remoto. No nos ha alcanzado.

Vi a Xabat sonriendo entre el polvo.

—Ya te dije que era una trampa —comentó.

—Ahora —dije por la radio. El equipo se colocó detrás de mí y los seis avanzamos como uno solo hacia los restos del montículo.

Ya en nuestra nueva posición, señalé unas rocas a mis camaradas para que se pusieran a cubierto. Cogí tres piedras, las coloqué debajo de mi fusil y me até el pañuelo alrededor de la cabeza para ocultar la luz de la mira nocturna. Cuando estuve seguro de que no se veía, la encendí.

Los divisé de inmediato. Gracias a la mira térmica, distinguí una base amurallada con rocas en una ladera próxima a la cima de la colina opuesta, a unos quinientos cincuenta metros de distancia. Mientras observaba la zona, vi una figura delgada unos metros por debajo de la base; su imagen térmica resplandecía como una luna en la noche. Tres hombres más —uno alto, otro de estatura media y un hombre bajo y fornido vestido con una larga camisa ondeante— estaban agrupados a aproximadamente un metro de distancia. El hombre delgado hablaba. Los otros tres escuchaban. Todos estaban al descubierto.

«El flaco es el comandante», pensé. «Está dando instrucciones. Él está al mando».

Quinientos cincuenta metros es una distancia cercana para un francotirador. No necesitaba hacer ajustes por el viento. Con una bala que viaja a setecientos sesenta y dos metros por segundo, el proyectil alcanzaría a Flaco tres cuartos de segundo después de que saliera de mi cañón. El gatillo de un M16 también es muy rápido. Aprietas y disparas. Apunté a la cabeza de Flaco.

La culata me golpeó el hombro. Por la mira vi que la cabeza de Flaco daba una sacudida y se le abrían las piernas. Luego, como si fuera un globo pinchado, se deshinchó y se desplomó contra una roca, con la cabeza en el pecho.

Me volví hacia los otros tres yihadistas. El alto intentaba ponerse a cubierto detrás de unas piedras, a la derecha. Tamaño Medio y Camisa Larga corrían colina arriba hacia la base. Tamaño Medio se detuvo un segundo. Le apunté al pecho y apreté el gatillo. Otra sacudida. Cayó abatido.

Camisa Larga seguía corriendo colina arriba. Lo seguí por la mira. Cuando se agachó para coger una gran ametralladora, le apunté al cuerpo. Pum. Pum. El sonido de mis disparos resonó en las rocas mientras Camisa Larga caía abatido.

Busqué a Alto. Estaba a la derecha, saltando de una roca a otra. Me disparó, pero atolondradamente, al azar, sin saber dónde apuntaba. Aunque se había ocultado detrás de las rocas, podía ver parte de su cabeza y de su pecho y una de sus piernas. Fui a por la pierna. Pum. Alto se desplomó y luego empezó a arrastrarse para ponerse a cubierto.

Entonces pude ver a un quinto hombre, bajo y gordo, dentro de la base. Gordo se asomaba de vez en cuando por encima del muro, su cabeza redonda aparecía un segundo y luego desaparecía. Le disparé dos veces, sin suerte. Gordo aparecía, disparaba, desaparecía, luego reaparecía en otro sitio y disparaba de nuevo.

Volví a Alto. Se arrastraba por el suelo. Quizá había intentado flanquearnos. Le dije a Havin, nuestra lanzagranadas, que avanzara para tener una línea de fuego despejada colina abajo en caso de que él intentara subir hacia nosotros. Esperé varios minutos hasta que la cabeza de Alto apareció entre dos rocas, y disparé. La cabeza se alejó de mí y arrastró a su cuerpo, que dio una voltereta y cayó de espalda. Alto había caído.

Vi a la izquierda que Camisa Larga volvía a moverse para intentar ocultarse detrás de una roca. Cambié mi M16 a fuego rápido para asustarlo y que saliera a terreno abierto. Disparé una ráfaga, luego otra, después una tercera. Pero al ir a disparar por cuarta vez, se me atascó el arma.

Retiré el cargador, saqué la vara limpiadora del paquete, la introduje en el arma, saqué la bala, coloqué de nuevo el cargador y devolví el mecanismo a la posición de disparo. Siguió sin cargar.

Apagué la mira, me senté en las rodillas, me quité el pañuelo de la cabeza y alisé la tela en el suelo, ante mí. Luego cerré los ojos y exhalé. Con los ojos cerrados, como me habían enseñado, cogí el arma, retiré el cargador, separé la culata, el gatillo y la empuñadura del cañón, después la palanca de carga y finalmente el portacerrojo. A continuación invertí el orden —portacerrojo, palanca de carga, empuñadura, gatillo y culata— hasta volver a montar el arma. Terminaba cuando pareció que Gordo me había divisado. Empezó a disparar. Los proyectiles alcanzaron las rocas a mi alrededor y se me clavaron dolorosas esquirlas de piedra en la pierna izquierda.

Desmontar y volver a montar me llevó dos minutos. Abrí los ojos y eché hacia atrás la palanca del cargador. Aquella arma no tenía ningún problema, me dije. Introduje de nuevo el cargador y, pese a los ruidosos disparos de Gordo, alcancé a oír el débil sonido de un muelle suelto. Ese era el problema. Si el muelle interno del cargador se había soltado, no empujaría los proyectiles a la recámara. Retiré el cargador defectuoso, lo dejé a un lado, cogí otro nuevo, lo deslicé en el arma y eché hacia atrás la palanca. Clic. El exquisito sonido de una bala en la recámara.

*

Mi pausa había dado un respiro a Gordo y Camisa Larga. Ahora sus balas llegaban regularmente. Una RPG rugió por encima de nuestras cabezas y estalló justo detrás de nosotros, cubriéndonos de tierra y guijarros. Xabat se levantó y devolvió el fuego. Shiro empezó a disparar la BKC. Volví a envolverme en mi pañuelo y encendí la mira.

Camisa Larga se había desplazado de unos veinte a treinta metros colina abajo. Disparé en cuanto lo vi. Se agachó, sujetándose la cabeza y gritando: «¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar!». Ese era su grito de guerra. Pero su voz sonaba débil y supuse que se estaba desangrando. Havin le respondió: «¡Buu-uuu-uu-buuu-uu!», ululando con la mano. «¡Buu-uuu-uu-buuu-uu! ¡Biyi reber Apo! [¡Larga vida al líder Apo!]».

A la izquierda, vi que Flaco se movía. Estaba echado boca arriba. Tenía una pierna inerte en el suelo, pero la otra se movía arriba y abajo. Disparé a la pierna inmóvil. La otra siguió moviéndose y luego se desplomó bruscamente al suelo. Flaco estaba muerto.

Llevábamos cincuenta minutos de combate. Había cuatro enemigos abatidos. Solo quedaba Gordo. Le pedí a Havin que disparase a los muros que lo protegían. El primer proyectil alcanzó una esquina. El siguiente fue por arriba. El siguiente por abajo. Le dije a Shiro que avanzase cincuenta metros colina abajo y abriese fuego. Entonces Gordo respondería y, al mostrarse, yo lo tendría en el punto de mira.

Shiro hizo lo que le pedía, Gordo se levantó y yo disparé, pero de nuevo fue más rápido y pudo agacharse antes de que lo alcanzara. En cierto modo me fascinaba. Todos sus camaradas estaban muertos, pero él no abandonaba su posición.

Xabat sugirió que Shiro y él podían arrastrarse hacia la parte posterior de la base para atacarla con granadas. Tardaron veinte minutos en llegar al pie de la colina. Yo seguí disparando para que Gordo se mantuviese a cubierto y no los descubriera. Pero se imaginó lo que pasaba. Cuando Xabat y Shiro estaban a cien metros de él, Gordo detonó otra mina. Desde mi posición, pareció que la explosión se había producido justo debajo de ellos, pero cuando se disipó el humo, los vi arrastrándose colina arriba, ilesos.

—¿Cómo va? —dijo la voz de Medya en la radio.

—Casi estamos —dije yo.

Cuando nuestros hombres empezaron a rodearle para situarse detrás de él, Gordo los oyó. Y entonces sintió pánico. Empezó a correr por fuera por si los divisaba en la oscuridad y a volver adentro después. Yo seguía sus movimientos y le disparaba ráfagas cortas para acosarle e impedir que disparase. Cuando Xabat y Shiro estaban a menos de treinta metros detrás de la base, me llamaron.

—Dispara más, por favor.

Disparé varias ráfagas, Xabat y Shiro corrieron hacia la base y arrojaron dos granadas. Se oyeron dos explosiones. Esperamos un minuto. Silencio.

*

Recogí mi fusil, bajé la colina y ascendí a la posición de EI. Flaco, a quien había tomado por el comandante, resultó ser el más joven. Le había disparado en la cabeza y en la pierna. Alto, Tamaño Medio y Camisa Larga tendrían entre treinta y cinco y cuarenta años. Había alcanzado a Alto tres veces en la pierna y una en la cabeza. Tamaño Medio tenía heridas de bala en el hombro, el riñón, el estómago y la rodilla. Había alcanzado a Camisa Larga en la cabeza y el cuello. Lo que quedaba de Gordo después de dos granadas sugería que era el de más edad, quizá unos cincuenta, y probablemente quien había estado al mando. Había muerto como un capitán, abatido junto a sus hombres.

Medya dio por terminada la misión y volví solo por las colinas, entre las rocas y los espinos que cubrían los valles, hasta regresar a la aldea donde había dejado la camioneta. Cargué mi equipo y volvimos al frente oriental en un trayecto de cinco horas. El cielo se iluminaba y entre la bruma matinal pude ver Sarrin en la distancia. En la quietud del amanecer, con la batalla todavía palpitando en mis venas, sentí la tranquilidad con la que esas llanuras meridionales descendían suavemente hacia el Éufrates. Mientras la camioneta bajaba a los valles, levantando una pálida polvareda suave como la harina, recuerdo que vi pequeños grupos de margaritas rosas y azules a ambos lados del camino.

En nuestro movimiento, todos confiamos en que hacemos lo que hay que hacer. Yo sabía que mi deber era pelear. También sabía que necesitaban mi experiencia. A lo largo del último año, luchar se había vuelto facilísimo para mí. Durante todo ese periodo, solo tuve dos ideas en la cabeza: «¿Cómo los atacaremos?» y «¿Cómo nos atacarán?». Comprimía todo mi pasado, mi presente y mi futuro en la respuesta. Noche tras noche, día tras día, mes tras mes, me mantuve detrás de mi fusil. Pasé veranos abrasadores, otoños gélidos, inviernos interminables y primaveras húmedas que me dejaban entumecido, con el enemigo en mi punto de mira. Me quemé los ojos de tanto mirar. Sobreviví a otros francotiradores, ataques armados, terroristas suicidas, tanques, morteros, granadas propulsadas por cohetes, bombas-trampa, ataques aéreos y de artillería, ametralladoras pesadas y minas activadas por control remoto. Con una dieta de queso y jamón que encontrábamos aquí y allá y algún yogur o galletas, adelgacé hasta pesar lo mismo que un chico de trece años. Sin dormir, transitaba por el abismo entre la adrenalina y la extenuación. Habían muerto tantos amigos míos que adquirí un nuevo deber no deseado: sobrevivir para mantener vivo su recuerdo. Observar, esperar, disparar: toda mi vida se comprimía en esa apretada existencia. Si me hubieseis visto entonces, en el filo de la guerra, cuidando del dedo que apretaba el gatillo como si fuera un bebé, habríais entendido que los seres humanos pueden sobrevivir a casi todo si tienen un propósito.

Pero últimamente había empezado a pensar que no me quedaba nada. Sentía que había gastado treinta o cuarenta años de vida en cuestión de meses. Un error de juicio, un exceso, y la vela solitaria que quedaba en mi alma se apagaría y me devoraría la oscuridad. Al ascender a la base de EI en Sarrin, había sentido que me dormía de pie. El barro me había sorbido la energía y me atraía al infinito abrazo de la tierra. Mi equipo me había llamado dos veces al ver que me desviaba. En un momento determinado, Xabat me gritó con su arma alzada, desconfiando de aquella figura que vagaba sin rumbo entre las rocas.

Llevaba unos días de vuelta en mi antigua posición en el frente oriental cuando la general Tolin vino a verme.

—Me alegro de que estés aquí —me dijo—. Te necesitamos. ¿Cómo te encuentras?

—Voy tirando —respondí.

Tolin asintió en silencio. Contempló el horizonte. Al cabo de un rato, dijo:

—Ir tirando no es suficiente, Azad.

Intenté tranquilizarla.

—Puedo quedarme aquí. Aquí estoy bien.

Tolin me miró a los ojos. Había tomado una decisión.

—Vuelve a Kobane. Nos veremos allí.

Y así acabó mi guerra.

—————————————

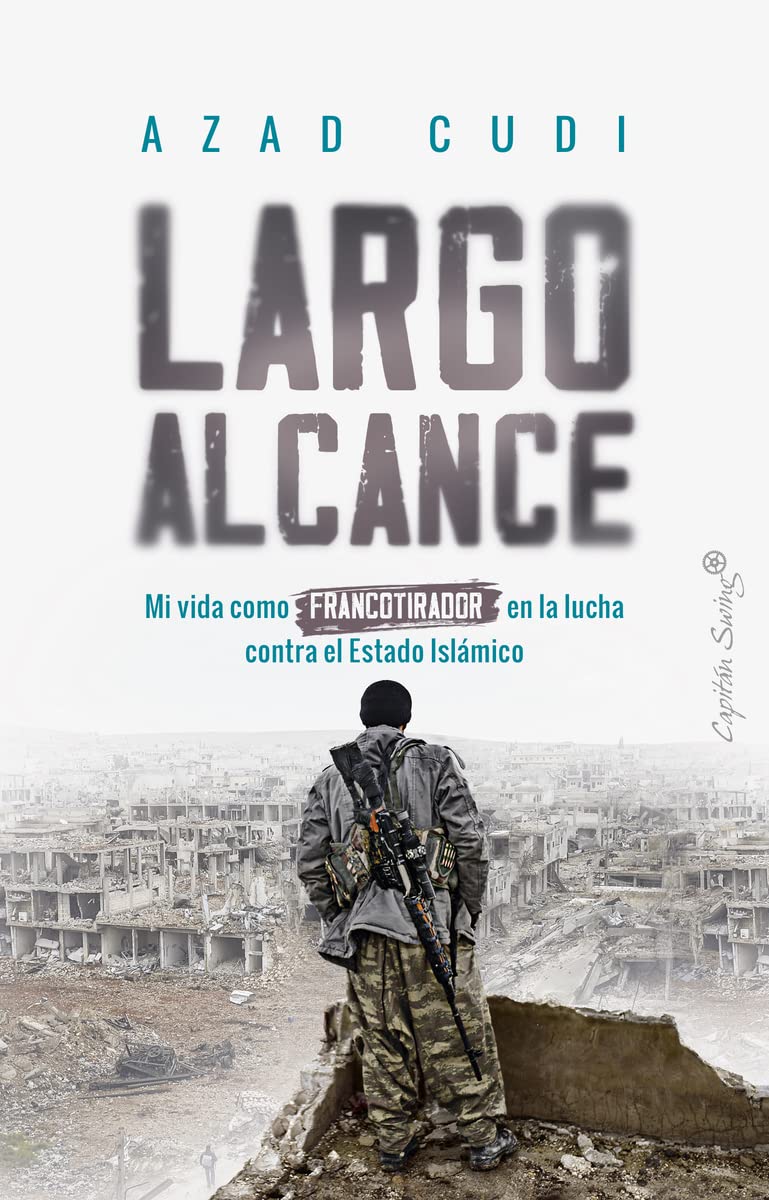

Autor: Azad Cudi. Traductora: Magdalena Palmer. Título: Largo alcance. Editorial: Capitán Swing. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: