En este volumen se reúne la narrativa breve de Felipe Benítez Reyes, relatos en los que conviven la fantasía y el realismo, los planteamientos lógicos y las soluciones absurdas (o viceversa), los trucos del ilusionista literario… Un mural tan vivo como diverso de un autor que, aparte de su maestría estilística, disfruta del don de poseer una imaginación tan fecunda como sorprendente.

Zenda adelanta el primero de estos relatos.

***

EL VENDEDOR DE ZUMO DE NARANJA

El hotel que frecuentaban los turistas adinerados se hallaba en la cuesta llamada Istiraha, famosa por su mercado de babuchas, y en ella solía poner Khalid su puesto de zumo de naranja: un carro de mano, del tamaño de la cuna de un niño, recubierto con un toldo azul añil que a él le recordaba los celajes tirantes y limpios de Larache, su tierra.

Khalid instalaba su carro en un tramo sin pendiente de la cuesta y comenzaba a exprimir las naranjas. Aquella rutinaria labor no le impedía maravillarse del fluir espeso del jugo desde el exprimidor de lata hasta las frascas de cristal, que él cubría con tapetes bordados para preservarlas de la voracidad insensata de las moscas, náufragas vocacionales de la dulzura.

No comprendía Khalid cómo los turistas no se paraban nunca a tomarse un vaso de zumo, aun cuando el calor apretaba, y le extrañaba la poca sed de los extranjeros, que pasaban a centenares cada día por delante de su carro con esos ojos entre hipnotizados y aterrados con que los turistas suelen rendir homenaje a la diversidad del mundo.

Compraban babuchas, sonrientes y festivos, dejando al aire sus pies blancos al probárselas, pero no bebían zumo, justo al contrario que los nativos, que paladeaban el zumo selecto de Khalid y que nunca compraban babuchas en la cuesta de Istaraha, aquellas babuchas rígidas y puntiagudas, abrumadas de pedrería, que los extranjeros se llevaban a manojos para colgarlas en sus ranchos de Kentucky o en sus buhardillas de Berlín o en donde fuera que viviesen, pues de todos los países los había.

El guía Omar siempre pasaba a tomarse un vaso de zumo cuando regresaba de recorrer, arrastrando airosamente su leve cojera, el laberinto modesto y casual de la medina y de conducir a los turistas a la tienda caleidoscópica de las alfombras para ganarse alguna comisión.

Omar tenía miles de direcciones de miles de extranjeros y guardaba aquellos papeles dispares –tarjetas de visita, apresuradas caligrafías en servilletas de papel– como un archivo de destinos quiméricos, cuyos nombres –Baltimore, Sevilla, Tokio…– sonaban en sus labios con el temblor ilusionado de quien pronuncia una fórmula mágica.

«Unos ingleses», por ejemplo, le decía Omar a Khalid cuando llegaba a tomarse un vaso de zumo tras dejar a los turistas a la puerta del hotel. «Me han dado cien dírhams», decía Omar, y Khalid ponía entonces un gesto que lo mismo podría expresar un horror cósmico que una alegría infinita: ni aun exprimiendo todas las naranjas del mercado conseguiría él esa cifra en un día tórrido.

Por las tardes, llegaba al puesto de Khalid su otro cliente fiel: Abdul, guiado por su hermana, y se apoyaba sonriente contra el muro, con los ojos perdidos en la perspectiva titilante y sin fin de la ceguera.

Abdul hablaba con Khalid sobre las naranjas o sobre las demás cosas que existen en el mundo, y la boca de Abdul era una interrogación continua: «¿Cómo son los nuevos turistas?», o: «¿De qué marca es el coche que acaba de pasar?», y Khalid, mientras iba exprimiendo las naranjas, le daba una contestación minuciosa y salmódica, acorde con su temperamento divagatorio y con su vocación desengañada de muecín.

«Ahí viene Omar de ganarse un buen puñado de dírhams», decía Khalid cuando veía llegar a aquel héroe del callejeo, y Abdul, ante la sola mención del nombre del guía, dibujaba en su cara una de esas sonrisas mecánicas y duraderas de los ciegos.

Nada más llegar al carrillo, Omar se bebía un buen vaso de zumo, le daba un par de dírhams a Khalid, se restregaba los labios con su mano experta en señalar lugares típicos y tiendas de alfombras, y comenzaba a relatar sus aventuras.

A Omar le gustaba hablar de turistas rubias de largas piernas, obsequiosas como huríes, que le habían besado las mejillas y le habían dejado una mancha de carmín: «Mira». Y Abdul, desde su cueva ciega, sonreía. Y Khalid exprimía naranjas con más ahínco que nunca, y Omar mostraba a Khalid un papel con nuevas direcciones de tierras lejanas, y Abdul palpaba el papel para participar en aquel acontecimiento, y Omar acababa guardándose el papel en el bolsillo de sus pantalones vaqueros americanos, obsequio de aquel caballero de Italia que llevaba muchos anillos y una cadena gorda de oro al cuello.

Cuando aparecían unos turistas por la puerta del hotel, Omar se dirigía hacia ellos a la carrera, con aquella cojera que daba a sus movimientos una anomalía de títere, y les hacía pequeñas reverencias, con las manos echadas a la espalda para acentuar su actitud servicial.

Cuando pasaba por delante del carro de Khalid, Omar se lo señalaba a los turistas, haciendo la mímica de beber, pero los turistas asentían y pasaban de largo, con los ojos fijos en los tenderetes de las babuchas.

Khalid seguía exprimiendo naranjas y, de rato en rato, Abdul le preguntaba si veía subir por la cuesta a su hermana. Si Khalid le respondía que no, que no la veía llegar, Abdul ensayaba una sonrisa rígida de calavera feliz, porque aún podría seguir hablando durante un rato más con su amigo Khalid y oliendo las naranjas exprimidas, que él imaginaba como pequeñas esferas mágicas, cargadas de dulzor y de aspereza, que aromaban el mundo, esa casa pequeña y tenebrosa.

—————————————

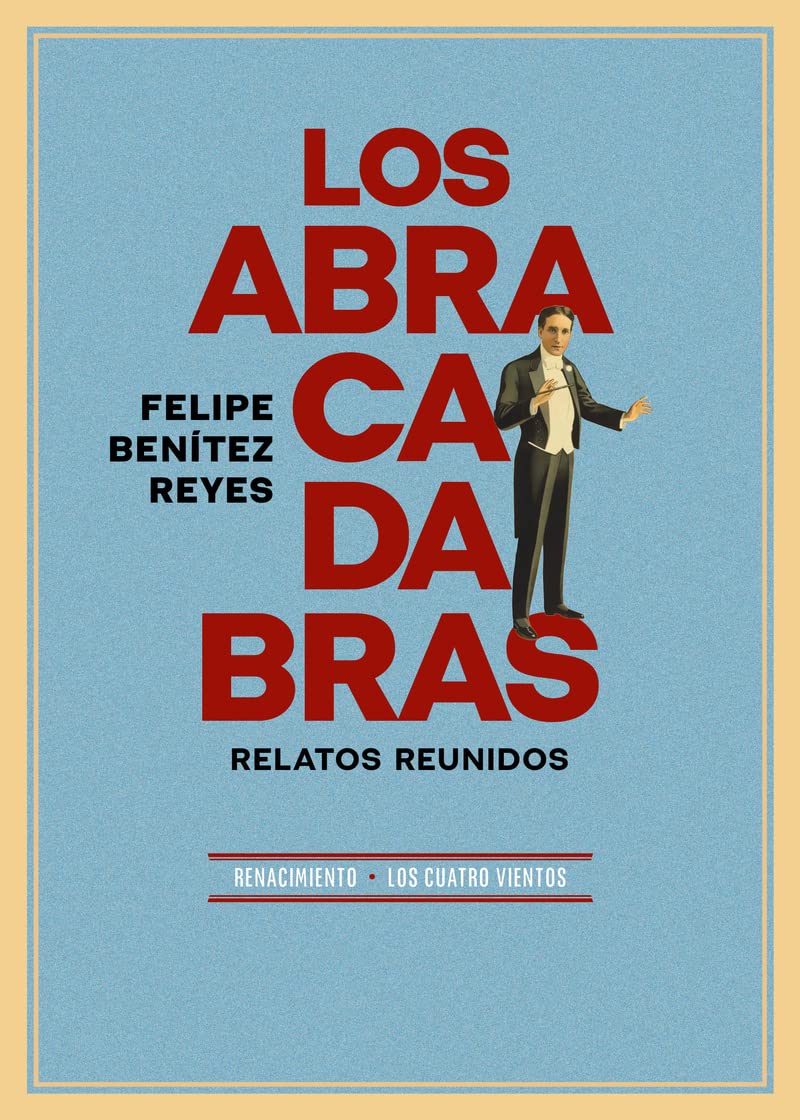

Autor: Felipe Benítez Reyes. Título: Los abracadabras. Relatos reunidos. Editorial: Renacimiento. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Gran corazón, gran sensibilidad y gran imaginación de los de mi honorable paisano Felipe Benítez Reyes, para crear esos escenarios en los que Occidente y lo

orientalista se confrontan. De todas formas, deberá comprender que, para un extranjero sin las defensas naturales que requiere el medio, los “alimentos de calle” pueden ser hasta fatales. Una vez en México por poco me muero con uno de esos jueguitos que vendía el totonaca. “La venganza de Moctezuma” también puede ser como la de Abd-el-Krim.